摘要:本文基于环境规制视角,以环保部重点提及的化学品污染重点防控产业为研究范围,实证分析中国农村化学品企业发展是否存在“污染天堂效应”。结果表明:首先,2002—2011年间6类农村化学品规模企业产值呈现持续上升趋势,其中4类农村化学品规模企业产值年平均增长率超过全国相应企业产值平均增长率;农村纺织业和化学品纤维制造业占全国比重均已超过一半以上,其中农村纺织业比重最高达72.99%;在地区分布上,东部农村化学品规模企业产值占全国农村比重占绝对优势,西部农村化学品企业产值年平均增长率为24%,超过东、中部地区。其次,环境规制对中国农村化学品企业的发展有显著负向影响, 中国农村化学品企业的发展存在污染天堂效应;农村招商引资优惠政策和工业资本存量对农村化学品企业发展有显著正向影响;技术因素对农村化学品企业发展有显著负向影响。

关键词:农村;化学品企业;污染产业;环境规制;污染天堂效应

一、问题的提出

中国化学品导致的健康问题和环境风险与日俱增。2013年1月环境保护部出台的《化学品环境风险防控“十二五”规划》(简称《规划》)明确指出“有毒有害化学物质造成多起急性水、大气突发环境事件,多个地方出现饮用水危机,个别地区甚至出现癌症村等严重的健康和社会问题”。《规划》中“癌症村”的出现,说明中国农村化学品污染形势严峻,化学品中汞、镉、铅、氰化物、有机磷及其他有机或无机化合物对人体有致癌、致畸、致突变的危害。化学品还可以通过大气、水和土壤对粮食安全构成重大威胁。“恶水横流、乌烟瘴气、枯枝败叶、颗粒无收、怪病高发、民不聊生”已经成为部分化学品污染严重的农村地区的真实写照。个别农村地区因为化学品污染形势严峻、农民福利受损严重,引发了较为严重的社会问题。

20世纪90年代以来农村地区的招商引资和城市环境压力背景下污染向农村地区的转移,加重了农村地区的环境压力,致使农村成为环境污染的 “重灾区”。农村化学品企业的污染物排放是造成农村化学品污染的重要来源,在农村企业排污数据缺失和排污技术普遍较为落后的前提下,摸清农村化学品企业的发展规律成为当下农村化学品污染防治工作的重要内容之一。环境规制通常被认为是解释污染产业形成的重要原因之一,较为成熟的理论有污染天堂假说和污染天堂效应。污染天堂假说(Pollution Haven Hypothesis, PHH)认为污染密集型产业倾向于从严格环境规制的地区向宽松环境规制地区转移;污染天堂效应(Pollution Haven Effect, PHE)理论则认为环境规制不一定造成污染密集型产业的必然转移,但在边际上对污染产业区位选择产生某种影响。

那么环境规制是否影响了化学品企业在农村区域的发展?已有很多学者按不同国家、不同地区就环境规制对污染产业发展影响进行了卓有成效的实证研究,但上述实证分析鲜有以农村为研究区域。综上,本文研究拟基于环境规制视角,以农村化学品企业为研究对象,以环保部在《规划》中重点提及的化学品污染重点防控产业为研究范围,实证分析环境规制因素是否对中国农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”,以期为合理引导农村化学品企业发展和做好农村化学品污染防控工作提供决策依据。

二、文献回顾

学者普遍认为制度、市场、资源、技术等因素是推动产业区位选择的重要原因。考虑到污染的特殊性,环境规制被认为是推动污染产业区位选择的关键制度因素。环境规制因素曾经被广泛应用于研究国际“污染密集型”产业由发达国家向发展中国家转移的问题。20世纪70年代以来,发达国家从具有比较优势的污染产业转向了清洁产业,并采用进口污染品的方法保持原有的消费结构。很多学者将原因归结于发达国家普遍实行的严格环境规制,并形成“污染天堂假说”。该理论最早由Walterand Ugelow提出,认为污染密集型产业倾向于从严格环境规制的地区向宽松环境规制地区转移。同时,为增强本土产业竞争力和吸引外资,各地在环境规制上采取策略性行为,结果可能出现“向环境规制底线赛跑”局面。环境规制影响污染产业选址和国际贸易流向,其原因在于较高的环境规制意味着污染企业面临较高的环境治理成本,为逃避本国严格的环境标准,发达国家要么将污染产业迁至环境标准低的不发达国家,要么扩大污染品的进口。

“污染天堂假说”在学界没有达成共识。学者们试图从不同角度对该假说不成立的原因予以解释:第一,Porter等提出了与该假说完全相反的波特假说(Porter Hypothesis),认为虽然严格的环境规制会导致企业成本增加,但可以刺激企业技术创新,产生有别于竞争对手的竞争优势,例如日本和德国的部分企业面对严格的环境规制选择了技术创新而不是转移。第二,环境成本在企业总成本中比重较小,环境规制的提高并不能导致企业的竞争力下降。第三,环境规制较低的国家可能有其他阻碍企业转移的原因,例如腐败,政局不稳、公共基础设施落后等问题。第四,现有的数据和经验方法存在问题导致“污染天堂假说”不能被证实。

除了以上几种观点以外,Copeland and Taylor认为是部分学者混淆了“污染天堂假说”和“污染天堂效应”,导致污染天堂假说不能被证实。“污染天堂假说”意味着污染产业必然会从环境规制大的国家或地区转移至环境规制小的国家或地区,环境规制是影响污染产业转移的最重要的因素。实际上,污染产业是否发生转移取决于环境规制和其他影响因素(诸如制度、市场、资源以及技术等因素)的共同作用,如果其他因素的影响较大,环境规制在边际上对产业区位选择产生某种效应,但不必然造成污染产业的实际转移,即仅存在“污染天堂效应”,不存在 “污染天堂假说”,“污染天堂效应”是“污染天堂假说”的必要非充分条件。

本文假设环境规制对农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”,即环境规制因素同制度、市场、资源以及技术等因素共同影响农村化学品企业的发展。纵观已有关于“污染天堂”的文献,鲜有以农村为特定研究区域探讨环境规制是否对农村污染企业发展存在影响;已有关于农村污染企业的文献少有专门以农村化学品企业为研究对象的文献,同时大多数关于农村污染企业的文献认同二元城乡体制造成农村地区较城市较低的环境规制是农村污染企业存在的重要原因,却忽视了农村地区间的环境规制差别同样也是导致农村污染企业发展的重要原因。此外,已有关于农村环境规制和污染企业发展的文献,多集中于现状与成因的定性研究,仅有少量描述性统计分析,鲜有采用计量方法对农村污染企业发展进行实证研究。基于此,本文拟以已有文献为基础,以农村为特定研究区域,通过建立计量模型实证分析在中国农村化学品企业发展中是否存在“污染天堂效应”。

三、理论、模型与数据

(一)理论分析框架

农村化学品企业,主要指地处农村的化学品企业。农村化学品企业为追求利润最大化,必然要在制度、市场、区位资源禀赋以及技术等激励和约束下寻求交易成本和生产成本最低的经济活动及地理区位,从而内生地决定了农村化学品企业的发展和区位布局。主导中国农村化学品企业区位选择与发展的首要区位因素是农村制度及其市场化变迁。人民公社制度、城乡隔离制度以及经济体制渐进性的市场化变化为农村化学品企业发展奠定了基础。地方政府“赶超GDP发展战略”内生出一系列扭曲要素价格的制度安排,包括劳动力、土地、资本、环境要素在内的制度安排是推动农村化学品企业发展的重要原因。

环境规制因素从属于区位因素中的制度因素。农村化学品企业所在的农村地区环境规制表面类似,但是各地农村环境规制实际执行水平可能存在差异。不同的农村环境规制实际执行水平将带给化学品企业不同的环境成本,从而形成资本回报率的差异。在其他条件相同及资本自由流动的假设前提下,追求理论最大化的资本会趋向环境规制水平低而回报率高的地区。现实亦存在苏南农村污染企业向环境规制较低的苏北农村转移,以及东部农村污染企业向环境规制较低的中、西部农村转移的现象。但是,环境规制并不是影响农村化学品企业转移的唯一因素,也不一定必然导致农村化学品企业的转移。农村化学品企业是否发生实际转移将取决于环境规制和其他影响因素(诸如制度、市场、资源以及技术等因素)的共同作用,如果其他因素的影响较大,环境规制在边际上对产业区位选择产生某种效应,但不必然造成污染产业的实际转移,即仅存在“污染天堂效应”。例如,污染产业同时也是资本密集型产业的时候,污染企业有可能选择在资本富裕和环境规制水平较高的地区而不是资本匮乏和环境规制水平较低的地区,但不能否定环境规制对污染企业的边际影响。

除了环境规制因素以外,农村化学品企业发展还得益于农村的手工业传统,农村较小的企业规模、较大的生产弹性和劳动对资金的替代也促进了工业技术的溢出及其广泛运用。改革开放后农村市场规模和开放度的扩大为农村化学品企业在农村进一步增长奠定了基础。此外,农村特定的区位资源禀赋为农村化学品企业的发生与发展提供了基本的生产要素。

综上,制度、市场、资源以及技术等区位因素共同推进了农村化学品企业的发展。农村化学品企业发生最终是否发生转移取决于包括环境规制在内的农村制度、市场、资源以及技术等区位因素的综合作用。本文假设环境规制对农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”,即农村化学品企业有向较低环境规制农村地区转移的动力,环境规制对农村化学品企业发展存在负向的边际影响。

(二)模型构建

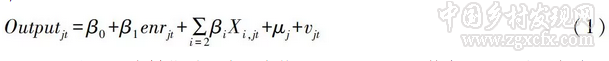

根据理论分析框架,本文建立分析农村化学品企业发展的计量模型如下:

1.因变量。农村化学品企业产值(Outputjt),其中,j和t分别代表省份和年度。本文以《规划》中明确规定的化学品污染重点防控产业中农村化学品企业总产值作为因变量的替代变量。

2.关键变量。农村环境规制(enrjt)变量的设计是本文研究的关键。已有文献中环境规制的度量方法主要有四种。第一种方法是单一指标法,例如李永友、沈坤荣用地方颁布的环保标准数量衡量环境规制水平,又如李胜文、杨涛等以单位污染物的排污费征收额、工业总成本中排污费所占比重衡量环境规制水平。第二种方法是替代指标法,鉴于Xu研究认为环境规制水平与国民生产总值相关系数接近0.9,以及Dasgupta等研究认为环境规制水平与收入水平相关性较高,因此,很多学者用“人均GDP”来衡量环境规制水平。傅京燕考虑到人均GDP与其他自变量存在一定共线性,采用单位GDP能耗作为衡量环境规制水平的替代指标。第三种方法是赋值法,用数字对环境规制严格程度进行赋值。第四种方法是复合指标法,用多种环境规制的度量方法对环境规制程度进行全面度量,上述各种方法各有优缺点。鉴于农村企业污染以及农村环保系统人数等数据缺失,首先,选择各省环保系统实有人数(绝对数)作为衡量农村环境规制的替代指标;其次,考虑到各省因为人口经济规模等差异导致环保系统人数差距较大,选择省环保系统实有人数占全省人数的比重(相对数)作为衡量农村环境规制的替代指标;最后,农村化学品企业所在地农村人均收入虽然有数据可得便利性,但是考虑到农村人均收入作为环境规制变量具有较强的内生性,遂予以放弃。

3.其他变量。Xi,jt具体包括农村除环境规制之外的其他制度安排、市场因素、资源因素以及技术因素。μj和νjt分别为不可观察的各省的个体差异和随机扰动项。

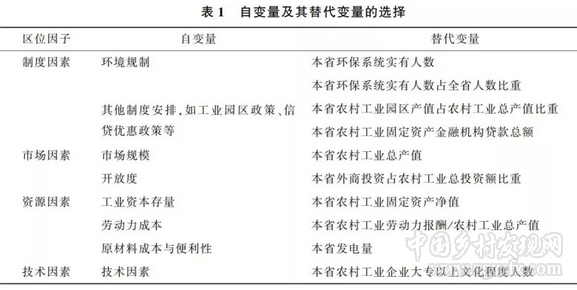

结合已有文献和数据可得性,自变量及替代变量选择详见表1。个别变量说明如下:环境规制以外的制度因素,如工业园区政策和信贷优惠政策,分别用本省农村工业园区产值占农村工业总产值比重和农村工业固定资产金融机构贷款总额变量予以替代;考虑到中国主要采取火力发电方式,需要消耗大量煤炭资源,因此利用所在省发电量近似替代资源因素中的原材料成本与便利性变量;用所在省农村工业企业大专以上文化程度人数对技术因素变量予以替代。

(三)数据来源

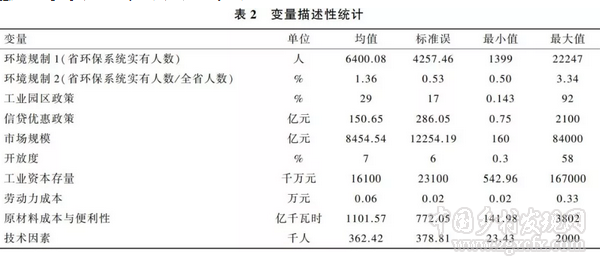

本文数据来源于2003—2012年版的《中国乡镇企业及农产品加工业年鉴》、《中国统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》。结合《化学品环境风险防控“十二五”规划》中明确规定的7个化学品污染重点防控产业,本文选择石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,有色金属冶炼及压延加工业和纺织业6个产业作为化学品企业核算范围,新型煤化工产业因企业统计数据缺失,暂不在本文研究范围。海南、贵州、西藏、青海和宁夏五省因数据缺失严重未纳入考察范围,其他省份少量缺失数据采用线性插值法予以弥补。以2002年为基期,化学品企业产值均用工业产品出厂价格指数折算成可比值,企业固定资产净值用固定资产投资价格指数折算成可比值,人均纯收入、企业固定资产、金融机构贷款总额和劳动力报酬均用GDP平减指数折算成可比值。主要变量的统计性描述见表2。

四、结果与分析

(一)中国农村化学品企业发展情况

1.产值。农村化学品规模企业产值呈现持续上升的趋势。截至2011年(按基年价格计),产值由大到小分别是化学原料及化学制品制造业(13906亿元),纺织业(13039亿元),有色金属冶炼及压延加工业(7374亿元),石油加工、炼焦及核燃料加工业(3604亿元),医药制造业(2907亿元)和化学纤维制造业(2450亿元)。

2.产值年平均增长率。农村化学品规模企业2002—2011年10年间产值年平均增长率由大到小分别是石油加工、炼焦及核燃料加工业(12.76%),有色金属冶炼及压延加工业(8.34%),化学原料及化学制品制造业(7.96%),医药制造业(6.26%),化学纤维制造业(5.99%)以及纺织业(3.99%)。其中,有4类农村化学品规模企业产值年平均增长率超过全国相应企业产值平均增长率,分别是石油加工、炼焦及核燃料加工业,有色金属冶炼及压延加工业,化学原料及化学制品制造业以及医药制造业;其中石油加工、炼焦及核燃料加工业产值年平均增长率接近全国相应企业产值年平均增长率2倍。

3.产值占全国比重。2002—2011年农村化学品规模企业产值占全国相应企业产值年平均比重由大到小分别为:纺织业(65.29%),化学纤维制造业(52.04%),有色金属冶炼及延压加工业(38.08%),化学原料及化学制品制造业(33.83%),医药制造业(27.98%)和石油加工、炼焦及核燃料加工业(13.04%)。其中农村纺织业和化学品纤维制造业在全国比重均已超过一半以上,其中农村纺织业比重最高时达到72.99%。

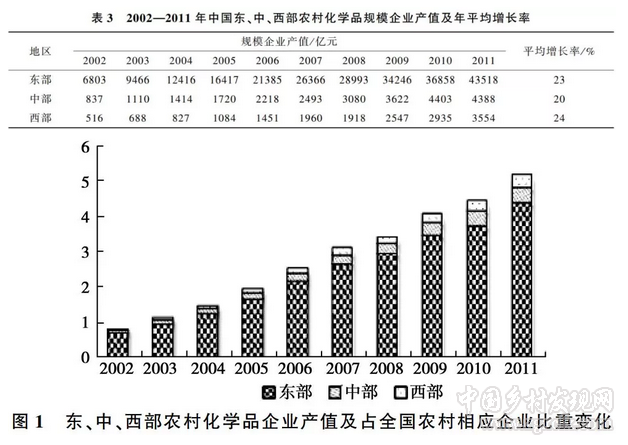

4.区域分布及变化趋势。表3给出了2002—2011年中国东、中、西部三大区域农村化学品规模企业产值及其年平均增长率(以2002年为基年),依据表3数据绘制区域产值对比柱状图(图1)。由表3及图1可以看出,东部农村化学品规模企业产值占全国农村化学品规模企业产值比重超过一半;中部比重较为稳定;西部比重有上升趋势。具体表现为:第一,2002—2011年东部各类化学品企业占全国农村相应企业比重由大到小的顺序为:化学纤维制造业(93.98%),纺织业(91.96%),化学原料及化学制品制造业(82.85%),有色金属冶炼及延压加工业(69.20%),医药制造业(64.76%)和石油加工、炼焦及核燃料加工业(52.71%),6类企业比重均超过50%。第二,中部石油加工、炼焦及核燃料加工业占全国农村相应比重较大,比重达到40.32%。第三,西部比重虽然基数较低,但增幅较大。西部各类化学品企业占全国农村相应企业比重2002—2011年间总增长率由大到小分别为化学纤维制造业(264.32%),石油加工、炼焦及核燃料加工业(195.38%),纺织业(188.16%),化学原料及化学制品制造业(76.77%),医药制造业(42.22%)和有色金属冶炼及延压加工业(37.38%)。第四,西部农村化学品企业产值年平均增长率为24%,超过东部(23%)及中部地区(20%)。

(二)环境规制对农村化学品企业发展的影响

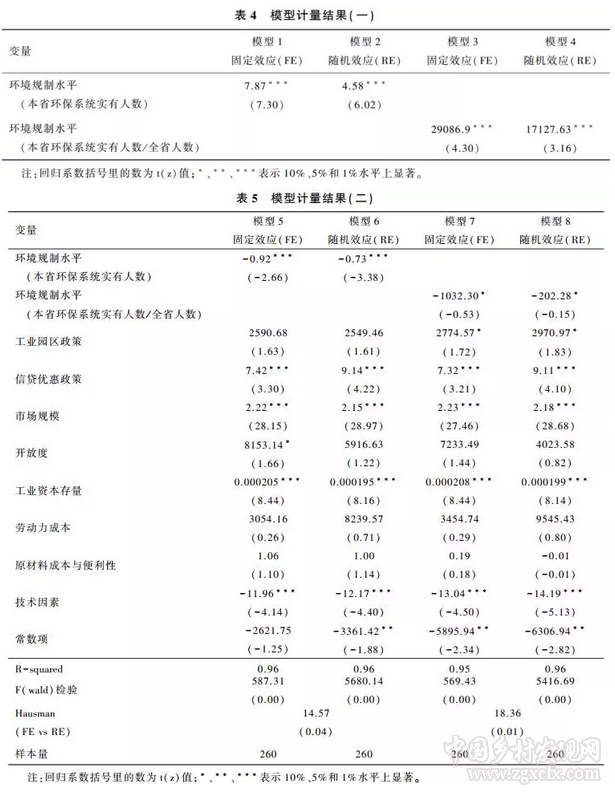

利用Stata14.0软件对面板数据进行随机效应和固定效应回归,估计结果如表4和表5所示。表4中模型以环境规制作为唯一自变量,表5中模型加入控制变量。模型1、模型5和模型2、模型6分别是采用本省环保系统实有人数作为环境规制变量的固定效应模型和随机效应模型;模型3、模型7和模型4、模型8分别是采用本省环保系统实有人数与全省人数比重作为环境规制变量的固定效应模型和随机效应模型。表5中所有模型整体上通过了显著性水平检验,说明模型设定合理;Hausman检验表明应当采用固定效应模型。

1.关键变量。表4仅以环境规制为自变量,该变量对农村化学品企业产值有显著正影响,“污染天堂假说”不成立。表5加入其他自变量以后,所有模型中环境规制变量对农村化学品企业产值有显著负影响,较低的环境规制对农村化学品企业来说意味着较低的成本,农村化学品企业倾向于在环境规制较低的地区选址与发展;同时,农村化学品企业发展除了受到环境规制变量的显著负影响以外,还受到农村招商引资优惠政策、工业资本存量以及技术等因素的显著影响,环境规制并不是决定农村化学品企业发展的唯一因素。以上证明中国农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”。

进一步推断中国农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”的重要原因在于中国农村各地环境规制存在差异。中国农村环境规制表面类似,是什么导致实质差异的存在?根据已有文献,究其原因可能有:(1)部分追求GDP政绩的地方官员倾向于接受污染企业发展眼前经济,在招商引资环节降低环境规制以吸引高污染企业落户本地或者对已经落户本地的污染企业则采取放任自流的态度,致使当地环境规制实质降低。(2)各地农村企业粗放型生产方式程度不同、分散布局程度不同,分配至农村用于环保监管的人、财、物参差不齐,导致各地农村环境规制实质存在差异。(3)环境承载能力存在差异也是造成农村环境规制差异的重要原因。不同区域农村所处生态环境不同,导致环境承载能力差异明显。如临江、临海的农村地区其污染净化能力要强于内陆农村地区,环境承载能力较低的农村地区倾向于维持较高的环境规制以防止污染的过度恶化。

2.其他变量。工业园区政策在模型5中对农村化学品企业产值影响不显著,在模型7中显著;该变量不太显著的可能原因在于中国农村企业存在“过度分散”的先天不足,实践中虽然大量农村化学品企业被要求进驻园区,但为数更多的农村小企业由于达不到入园要求无法进入园区,农村工业“村村点火,户户冒烟”分散化局面没有得到实质改善。例如,2005年全国农村企业入园比例为5%,2012年浙江农村电镀企业入园比例为24%,入园比例并不高。信贷优惠政策对农村化学品企业产值有显著正向影响,及时、充足的资金供给为化学品企业在农村发展提供便利,例如很多基层政府在招商引资时向农村企业承诺低息贷款,借助行政力量向国有银行争取金融资源。

市场规模对农村化学品企业产值有显著正向影响,说明市场规模是吸引农村化学品企业选址的重要条件,较大的市场除了在生产方面为农村化学品企业提供便利的资源保障,也有利于产成品销售。开放度在模型5中对农村化学品企业产值有显著正向影响,在模型7中不显著。工业资本存量对农村化学品企业产值有显著正向影响,说明丰裕的资本存量有利于农村化学品企业的发展。劳动力成本和原材料成本与便利性对农村化学品企业产值影响不显著。技术因素对农村化学品企业产值有显著负向影响,说明农村化学品企业倾向于在技术水平较低地区选址,间接反映当前农村化学品企业总体处于技术落后和污染防控形势堪忧的局面。

五、结论与政策建议

综上,本文研究基于环境规制视角,以农村化学品企业作为研究对象,以环保部在《化学品环境风险防控“十二五”规划》中重点提及的化学品污染重点防控产业为研究范围,利用2002—2011年农村工业企业数据实证分析环境规制因素是否对中国农村化学品企业发展存在“污染天堂效应”,本文得出的结论如下:

首先,2002—2011年,农村化学品规模企业产值呈现持续上升趋势,其中4类农村化学品规模企业产值年平均增长率超过全国相应企业产值平均增长率;农村纺织业和化学品纤维制造业在全国比重均已超过一半以上,其中纺织业比重最高达72.99%;在地区分布上,东部农村化学品规模企业产值占全国农村相应企业比重占绝对优势,西部农村化学品企业产值年平均增长率为24%,超过东、中部地区。

其次,农村化学品企业在中国农村地区发展存在“污染天堂效应”。在技术、市场以及资源等其他条件相同的情况下,环境规制对农村化学品企业发展存在显著的负向影响。此外,农村招商引资优惠、工业资本存量对农村化学品企业的发展有显著正向影响,技术因素对农村化学品企业发展有显著负向影响。

为合理引导农村化学品企业发展和做好农村化学品污染防控工作,本文提出政策建议如下:第一,提高农村环境规制。第二,在有法可依前提下,提高农村环境规制执行力度,各级政府应将人、财、物等环保资源向农村倾斜。第三,警惕农村化学品企业在西部农村快速发展。第四,引导和推动农村化学品企业对包括防污在内的各项技术进行升级改造。

作者简介:葛继红,女,南京农业大学经济管理学院副教授,博士,硕士生导师

中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第6期

(扫一扫,更多精彩内容!)