国土空间治理是我国治理体系和治理能力现代化的重要内容,是完善我国空间治理体系建设、提升空间治理能力的有效途径。但目前关于国土空间治理的顶层设计仍较薄弱,国土空间治理体系缺乏理论和技术方法的支撑。村域尺度的国土空间治理尤其缺乏规划指导,难以满足乡村振兴的需求。笔者在此从探寻国土空间差别化治理路径入手,立足于新时代的背景与要求,阐述村域尺度国土空间差别化治理的理念与思路,以期为微观尺度国土空间治理提供参考。

一、宏观背景与要求

1.国土空间开发存在的问题

城市化、工业化的快速推进,有限的资源难以满足多目标土地利用需求。国土空间开发利用日渐呈现出不可持续性。首先,我国国土辽阔,区域社会经济发展程度差异较大,资源禀赋和经济活动二者之间出现时空错配的现象,并且区域间协同发展机制尚不完善,导致区域发展日益不平衡;其次,要素从农村单向流向城镇的趋势依旧显著,城乡经济发展差距呈扩大态势,与城乡融合发展目标相去甚远;此外,资源供给短缺与需求增长间不平衡凸显,资源的低效利用加剧了供给压力,导致资源约束趋紧日益突出;再者,我国在一定时期内对国土空间的开发利用过分追求经济利益而忽视了生态环境效益,造成严重的环境污染和生态系统退化,进而加重了发展的不可持续性。

2.乡村发展的主要问题

改革开放以来,我国实行了一系列旨在促进城乡经济协调发展的措施,但城乡矛盾不减反增,“重城轻乡”的传统导致弱势的农业、农村受到多重剥夺,资源环境瓶颈和资源要素制约对农村发展的影响日益增强,加剧了城乡分割、人地分离的局面;在这种局面下,“三农”问题日益严重,农业资源消耗增大、农村生态环境压力加剧、农民增收难等问题凸显。伴随着快速城镇化,农业生产要素快速非农化、农村社会主体过快老弱化、农村建设用地日益空废化、农村水土环境严重污损化、农村贫困地区深度贫困化等“五化”问题,这些发展进程中的“乡村病”严重阻碍了乡村发展。

3.规划治理对国土空间开发缺乏引导

现阶段国土空间开发以及乡村发展出现的种种问题,其重要原因之一就在于缺乏国土空间规划的有序引导。主要体现在三方面:一是国土空间规划缺乏对国土空间整体性、系统性认识,对国土空间开发、资源环境保护和综合整治等方面缺乏统筹安排,开发与保护之间的矛盾日益突出,生产、生活、生态空间需求与供给不平衡;二是规划编制过程中关于资源环境的底线意识仍不足,容易导致粮食安全、经济发展、生态安全的需求超出资源环境承载力,阻碍了多目标区域开发;三是国土空间治理体系化建设目前还不充分,国土空间规划体系冲突,利益平衡和规划共识难以形成,而且法律体系建设还处于滞后状态,使得规划治理缺乏法律效力和权威性。

4.中央发展战略与目标

党的十八届三中全会和十九大报告中均指出,要坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化。国土空间规划作为政府执政行政的一项重要的政策工具,顺应了新时代我国特色社会主义现代化建设的需求,落实乡村振兴战略要求,应切实发挥其在实现治理能力和治理体系现代化中的作用。

二、村域尺度国土空间差别化规划治理

1.国土空间差别化治理改革路径

国家现有规划体系主要由经济社会发展规划、国土资源规划、主体功能区规划、城乡规划、生态环境保护规划、基础设施规划等组成,种类繁杂、内容重叠冲突,信息联建度不高、决策分散问题严重,而且缺乏协调和管制机制,导致规划的管控力度被大大削弱。自然资源部部长陆昊在武汉调研时指出,“规划既不是城乡规划,也不是土地利用规划,而应该是国土空间规划”。国土空间规划作为上位规划以及国土空间治理的实施工具,应为各项规划提供一致的认知体系和协同机制,因此应在促进“多规融合”的基础上,统筹国土空间结构调整和布局优化,满足国土空间“一盘棋”的整体需求。

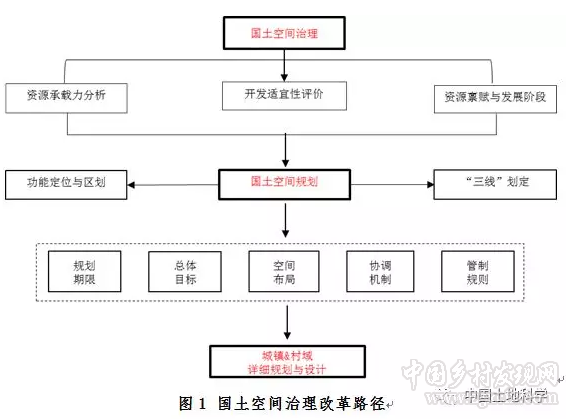

国土空间规划治理是助力空间治理体系和治理能力现代化及生态文明建设的重要抓手。根据现阶段发展情况和需求,国土空间规划改革应基于资源环境承载力分析、开发适宜性评价以及区域资源禀赋与发展阶段差异,研究区域功能定位与区划特征,划定“三线”(永久基本农田、城镇建设用地边界、生态保护红线),统一并明确规划期限、总体目标、空间布局、协调机制、管制规则等内容。而城镇和村域微观层面的详细规划与设计是国土空间规划的基础环节,村域规划治理更是实现乡村振兴的重要指导,因此村域尺度的国土空间差别化规划治理十分必要(图1)。

2.村域规划治理的需求

农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,村域规划治理应重视以下需求:一是满足乡村振兴需求,立足于促进农村产业振兴、生态宜居、农民增收等目标;二是满足生态文明建设需求,彰显乡村发展特色,优化生态用地格局,将生态文明理念融入村域发展各方面和全过程;三是满足国土空间治理需求,村域规划治理作为国土空间规划治理的组成部分,能够促进空间治理体系的建设和治理能力的增强;四是满足微观国土空间规划的需求,目前村土地利用规划仍处于探索阶段,可通过村域尺度土地利用格局的详细安排,对村域“三生”空间进行优化治理;五是满足土地制度改革需求,研究农地流转、集体经营性建设用地入市以及宅基地整治等农村土地制度改革政策设计。

3.村域规划治理的重点

村域规划治理主要从资源环境承载力分析和开发适宜性评价出发,通过对村域范围内土地结构与布局进行调整,主要包括:一是结构治理,重点调整农用地、建设用地、生态用地规模及比例;二是格局治理,研究耕地破碎度、居民点紧凑度对土地利用效率的影响,识别核心生态节点,优化“三生”空间格局;三是强度治理,对种植结构、人均居民点面积和地均投资等方面进行管制,提升村域承载能力。上述治理思路通过微观的规划设计,如村级“三线”划定、弹性指标确定、集体经营性建设用地开发、公共基础设施完善以及生态景观设计等,实现村域农地规模化、产业集聚化、生态网络化。

4.村域差别化规划治理思路

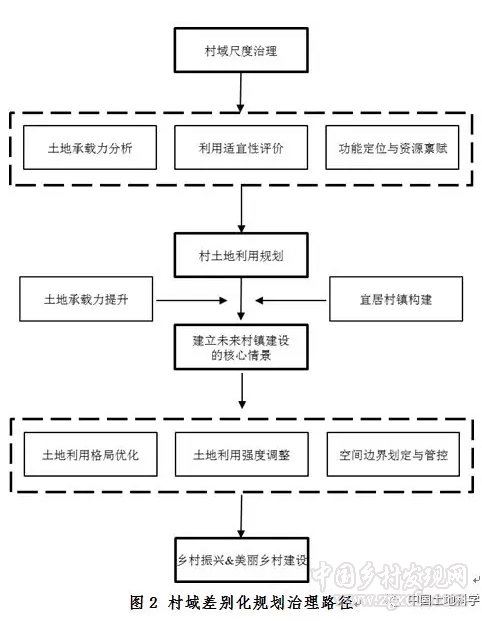

由于不同类型村镇地形、水文、资源禀赋等自然要素,以及人口、经济发展等社会经济要素均存在较大差异,功能定位和发展目标也各不相同,其村域承载力的关键制约因素也不尽相同,因此应研究村域差别化的规划治理路径(图2)。首先,应开展村镇土地承载力分析、利用适宜性评价,确定村镇发展的主导职能与功能定位,识别村镇发展过程中存在的问题,明确不同区域村镇建设的关键制约因素;然后,明确村镇土地资源承载力的关键制约性因素及其阈值;接着,从构建宜居村镇、提升村镇土地资源承载力的角度,通过情景分析研究村镇土地利用结构调整、空间优化和强度管控的供选方案;最后,结合承载力提升的方案设定,划定村域空间管制边界和“三生”空间优化设计策略,助力乡村振兴和美丽乡村建设。

三、案例:东台市兰址村的探索

1. 村域土地利用问题识别

东台市兰址村位于江苏省盐城市,通过实地调研,发现目前村域范围内农户承包地空间分布零散,流转比例较低、村民流转意愿差异性较大;宅基地闲置浪费;公共基础设施相对滞后,河道淤积,生态网络体系缺乏,标志性景观较少。

2.村域开发适宜性与承载力评价

结合村域职能定位及其产业发展方向,以粮食产能为约束确定村域的耕地面积、种植结构等耕地承载力关键制约因素及其管控标准;以经济产出和环境容量为约束,确定村域的人均居民点用地、建设用地空间集聚度以及环境容量等关键限制因子及其阈值。设定土地利用结构与布局调整的核心情景,测度不同情景的村域土地资源承载力,据此确定村域“三生”空间的划定方案,并细化土地利用类型、方式、强度的规划设计。

3.村域空间治理方案

生产空间上,推动农地经营权流转,依托流转促进经营适度集中;适度发展并保障农产品深加工、农产品收购与批发的用地需求;考虑结合精品农业旅游路线,适度发展民宿业。生活空间上,立足存量挖潜,摸清家底,“化整为零”,逐步推进挂钩实施;优化集中安置区域,做好群众的经济激励与心理引导;完善公共基础设施,打造宜居环境。生态空间上,加强河道清淤与整治,改善村域环境;构建标志性生态景观,构建优化的生态安全格局,建设美丽兰址。

四、展望

1.小结

国土空间开发失衡、区域分异特征需要国土空间的差别化治理。国土空间规划改革是统筹国土空间开发与保护的重要抓手。不同类型村镇功能和目标的差异,导致其土地承载力的关键制约因素也不同。微观尺度的村镇国土空间治理,需要以资源承载力评估与适宜性评价为基础,探索差别化规划治理模式与方案,优化村域土地利用结构与布局,提升村域土地资源承载力水平。

2.展望

国土空间差别化治理需积极探索国土空间规划改革,开展资源底线、系统评估、规划重构、三线划定、全域整治以及空间治理等关键内容的研究。国土空间的规划治理越来越成为土地、地理、生态等多学科共同关注的重要课题,但目前传统的规划理论难以提供足够的思路和方法支撑。土地科学作为其中一个重要学科,未来需要强化土地系统科学、规划理论方法、智能大数据获取等相关研究,为建构我国国土空间规划理论与方法体系提供科学基础,助推新时代的国土空间的差别化治理。

中国乡村发现网转自:中国土地科学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)