摘要:研究生态脆弱区村域发展模式与机理,对促进区域生态、社会和经济系统协调发展具有重要理论和现实意义。以宁夏回族聚居限制开发生态区30个典型村域为研究对象,采用2013年实地调查数据,运用熵权TOPSIS模型、区域三维目标评价模型和PCA模型方法,综合评估村域发展水平,揭示村域尺度区域发展模式与发展机理。结果表明:1村域经济、社会、生态和综合发展水平整体表现出川道村庄高于山地村庄的特征。230个行政村以区域不可持续发展模式为主,村域生态、社会、经济发展不协调的矛盾突出。3村域系统的发展是经济民生动力、交通动力、生态动力、专业组织动力和市场动力综合驱动下的发展。因此,构建多重动力驱动下的村域发展合力是实现村域“生态—社会—经济”系统协调发展的有效途径。

关键词:主体功能区; 发展水平; 模式与机理; 村域; 限制开发生态区; 宁夏;

村域系统是区域系统的重要组成部分[1]。研究村域系统发展的影响因素和作用机制是深刻理解和揭示区域发展机理的基础。在国家实施主体功能区战略和全面建设小康社会之际,限制开发生态区村域发展问题已成为加快全面小康社会建设进程、推进“美丽中国”建设的难点和热点问题。

1960年代以来,国内外学者围绕农村发展问题开展了广泛的研究和实践工作。国外学者在理论层面先后形成了内生式[2-3]、外生式[4-5]和综合式[6-7]农村发展理论,并从资源禀赋、制度厚度、社区能力等角度探讨农村发展机理[8-9]。与此同时,发达国家如法国、德国、韩国等针对农村发展过程中面临的问题,分别实施了“农村振兴计划”、“巴伐利亚试验”和“新农村运动”等政策措施[10],成为解决村域发展问题的成功典范,为发展中国家农村问题研究和新农村建设提供了有益借鉴和启示。国内学者从我国农村发展实际出发,以典型村域发展模式[1,11-12]、村庄居民点演化[13-14]、村域城镇化[15]、村域转型发展[16-17]、农村社区发展能力[18]、村域发展机理[19]等为主题探讨村域系统的发展问题。尤其在长三角地区[20]、环渤海地区[16,21]、中原传统农区[22]的典型村域社会经济发展和空间分异及其发展机理研究上取得了丰富的研究成果,深化了村域发展研究的理论与方法。总体而言,国外研究兼顾村域发展理论研究和案例剖析,国内研究则侧重于发达地区村域经济社会发展和空间形态演化研究,对典型生态脆弱区村域发展模式与机理的研究相对较少,对民族地区和集中连片特困区村域发展模式的识别和机理的探究依然薄弱。

宁夏限制开发生态区是六盘山集中连片特困区的核心区域,也是我国少数民族回族人口的主要聚居区。长期以来,在资源环境约束和城乡二元体制等因素的综合作用下,村域经济社会发展普遍滞后,发展经济和保护生态的矛盾长期存在。本研究选取宁夏限制开发生态区30个典型村域为基本研究单元,采用2013年村域和农户问卷调查数据和典型农户访谈数据,综合集成熵权TOPSIS模型、区域三维目标评价模型和PCA模型等方法,综合评估村域发展水平,识别村域尺度区域发展模式,剖析生态脆弱的贫困少数民族地区村域发展机理。以期深化区域地理研究,为促进区域经济、社会、生态系统协调演进提供理论参考。

1、研究区概况

按照《宁夏回族自治区主体功能区规划》,宁夏限制开发生态区位于35°14′N~38°9′N、105°11′E~107°39′E之间,包括盐池县、同心县、红寺堡区、海原县、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县8个县(区),国土面积3.80×10km,占自治区国土空间比重的57.30%。地处我国北方农牧交错过渡地带,生态环境脆弱,少数民族人口众多,社会经济发展滞后,保护生态和发展经济的任务迫切[23]。2013年地区生产总值为245.22亿元,约占全区的9.56%;总人口187.53万人,回族人口占56.59%。现有贫困人口595 156人,占自治区贫困人口总数的71.44%,主要分布于六盘山区的广大农村地区,是宁夏实施精准扶贫、精准脱贫的攻坚区。

2、数据来源与研究方法

2.1 指标体系与数据来源

2.1.1 数据来源

本研究采用参与式农村评估方法[24](Participatory Rural Appraisal,PRA),通过实地考察、问卷调查和入户访谈等形式获取相关数据。在村域选取时,主要考虑以下因素:(1)经济发展水平(较好、一般、较差);(2)地形(川道、山地);(3)民族(回族、汉族、回汉混居)。采用分层抽样的方法,最终抽取12个川道村和18个山地村共计30个行政村作为本研究的样本村(图1)。问卷主要内容涉及行政村和农户家庭基本情况、经济水平、生产与消费、能源和资源、人口与环境、民族心理、思想观念、生产生活习惯、宗教信仰等九个部分。通过于2013年7~8月对5县、15个乡(镇)、30个行政村973户农户的问卷调查和深入访谈,共收回行政村调查问卷30份,农户调查问卷973份和典型农户访谈问卷108份,经过汇总并筛选有效调查问卷,获得农户有效问卷941份,有效率为96.71%。在三类问卷调查和访谈中,行政村调查问卷主要通过与村委会主任或村长座谈,获取村域经济、社会和生态环境方面客观性较强的指标数据,如行政村面积;农户问卷调查主要用于补充行政村问卷中未涉及到的内容,具体采用户均水平反映村域现状,如生活垃圾处理情况;典型农户访谈问卷主要围绕农户对村域社会经济和生态环境的感知及对村域未来发展的建议展开,获取资料作为分析村域发展水平和发展机理的补充材料。

2.1.2 指标体系构建与指标量化

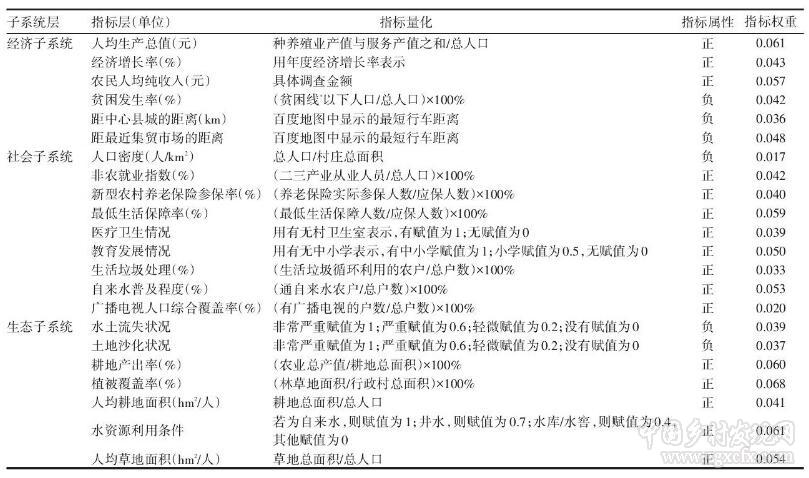

根据宁夏限制开发生态区村域发展的实际,遵循指标选取的科学性、系统性、可操作性和应用性原则,参考相关研究成果[18,22],从经济、社会、生态三个方面构建由3个子系统共计22个评价指标构成的村域发展水平评价指标体系,并结合调查结果,对评价指标体系中涉及的指标进行量化处理(表1)。

图1 研究区区位与调查点空间分布Fig.1 Location of study areas and spatial distribution of survey sites

2.2 评价模型

2.2.1 熵权TOPSIS模型

熵权TOPSIS模型是熵值法与逼近理想点排序法(technique for order preference by similarity to ideal solution)的结合[25]。其基本原理是在运用熵值法确定评价指标权重的基础上,测度评价对象与最优解和最劣解的距离,进而获得评价对象与最优解的相对接近程度,并根据距离远近对评价对象进行排序。计算步骤如下:

表1 宁夏限制开发生态区村域发展水平评价指标体系及量化Tab.1 Evaluation index system of village development level of limited development ecological zones in Ningxia

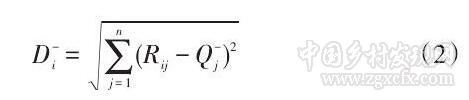

式中:Di的值越小,说明越接近于最优解;Di越小,说明越接近于最劣解。

(6)计算贴近度:

式中:Ci表示村域发展水平,Ci∈[0,1]。其中,Ci值越大,村域生态、社会、经济综合效益越好,村域发展水平越高;Ci值越小,村域生态、社会、经济效益越差,村域发展水平越低。

2.2.2 区域三维目标评价模型

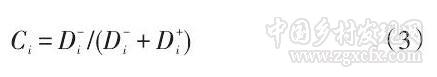

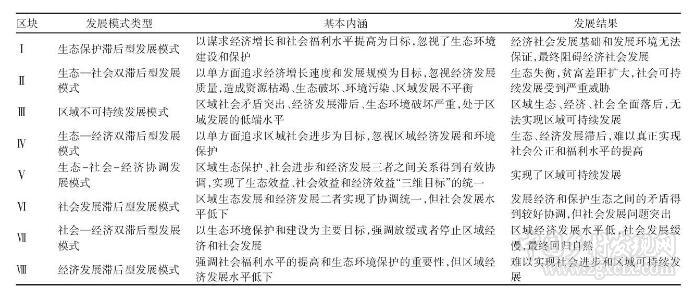

在人地关系地域系统中,生态子系统、经济子系统和社会子系统构成一个有机整体,这三个系统的协调发展是实现区域可持续发展的保证[26]。按照限制开发生态区主体功能定位,修复生态、保护环境、提供生态产品是其首要任务。因此,该类型区域的可持续发展,必须在生态优先的前提下,实现区域尺度上生态、社会、经济的协调统一。在归纳总结前人研究成果[25,27]基础上,将测算的各村社会发展指数、经济发展指数、生态发展指数对应于X轴、Y轴、Z轴,构建村域尺度“生态—社会—经济”三维立方体空间结构图,并以三个维度区域发展目标的不同组合方式为依据,将其划分为8个区块(图2),分别代表村域生态、社会、经济三维耦合模式类型(表2)。

3 研究结果与分析

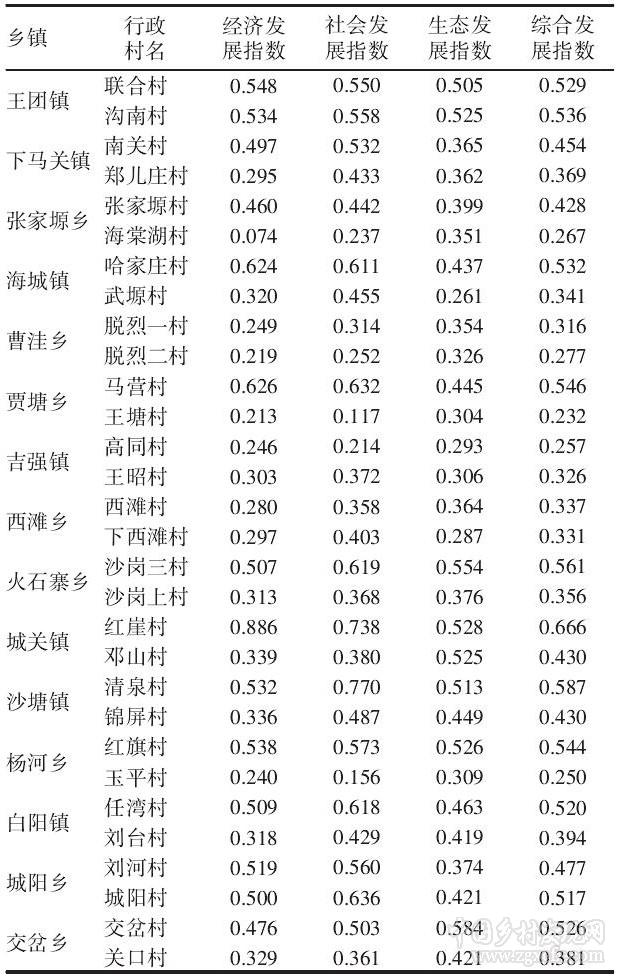

根据公式(1)~(3),利用Excel软件分别测算2013年研究区30个行政村的经济发展指数、社会发展指数、生态发展指数和综合发展指数(表3)。

图2 区域“生态—社会—经济”三维目标评价模型Fig.2 Three-dimensional evaluation model for regional ecosystem-society-economy

3.1 村域发展模式分析

根据村域经济、社会、生态发展指数(表3),运用三维目标评价模型判定识别研究区村域发展模式,发现选取的30个行政村分属于以下6种不同的发展模式类型。

3.1.1 Ⅰ生态保护滞后型发展模式

该类发展模式的行政村包括南关村、哈家庄村、马营村、任湾村、刘河村和城阳村。南关村地处下马关镇政府附近,地势平坦,交通便利,主要发展高效节水农业、劳务产业,农民人均纯收入相对较高,贫困人口较少,经济社会发展水平高,但土地沙化、土壤盐碱化等生态问题突出;哈家庄村位于海原县海城镇西南部,距海原县县城仅6.2km,在特色农业(如种植大葱)和劳务产业的带动下,村庄经济比较发达,社会事业取得较快发展。但作为生态移民迁出村,生态保护和修复相对滞后。马营村位于海原县北部河谷川道地区,主要发展特色养殖和种植业,农民人均纯收入较高,村庄教育和医疗设施配备相对齐全,对外出行便利,经济社会发展水平显著高于生态建设水平。任湾村、刘河村和城阳村均位于水土保持型生态功能区彭阳县,该类型村在政府产业扶贫和整村推进等政策的引导和支持下,经济、社会取得率先发展,但生态破坏、水土流失等问题依然存在,生态发展滞后问题突出。对于该类村庄而言,一是继续加强扶贫开发和美丽乡村建设,消除村庄贫困人口,壮大村庄集体经济;二是深入推进封山禁牧政策和退耕还林还(草)等生态建设工程,保护村庄生态环境,提升生态发展水平。

表3 宁夏限制开发生态区30个行政村发展水平评价结果Tab.3 Evaluation results of 30 villages’development level of limited development ecological zones in Ningxia

3.1.2 Ⅲ区域不可持续发展模式

该类发展模式的行政村占到样本村总数的1/2,分别是郑儿庄村、海棠湖村、武塬村、脱烈一村、脱烈二村、王塘村、高同村、王昭村、西滩村、下西滩村、沙岗上村、锦屏村、玉平村、刘台村和关口村。该类型村均位于六盘山山区,生态环境恶劣,水土资源匮乏,经济发展滞后,贫困发生率高,交通、教育、医疗、文化等设施不完善,整体发展水平低。在今后的发展过程中,该类地区应以生态优先发展作为村庄发展的前提,继续实施生态移民和退耕还林(草)工程,切实改善当地生态环境,同时要紧抓国家、自治区和当地政府实施精准扶贫的政策机遇,争取项目资金支持,发展与当地资源环境承载力相适应的产业,如生态旅游、草畜产业等,加强劳动力职业技能培训,不断壮大劳务产业,有效增加农民收入,逐步消除贫困人口;另外要以美丽乡村建设为契机,积极完善村庄基础设施和社会保障体系,促进村庄社会事业发展。

3.1.3 Ⅳ生态—经济双滞后型发展模式

该类发展模式的行政村仅有张家塬村。张家塬村位于同心县中南部山区,是张家塬乡政府所在地,在国家和当地政府的支持下,村庄社会事业发展迅速,学校、卫生室、文化设施等配备齐全,养老保险和最低生活保障覆盖面广,人口密度相对较低。虽然村庄经济发展水平高于山区村庄,但经济基础薄弱,发展后劲不足。又由于地处宁夏中部干旱带山区,降水稀少,“十年九旱”,植被覆盖率低,生态环境修复缓慢。对于该类村庄而言,在生态建设方面,应通过继续实施生态移民等措施引导人口向中心镇或者城市化地区转移,减小村庄生态环境压力,同时坚持“宜林则林,宜草则草”的生态建设原则,推进村庄生态建设。在经济发展方面,应发挥距离集市近、交通便利(203省道经过)的区位优势,积极发展草畜产业等特色优势产业,提高农民收入,促进村庄“生态—社会—经济”系统高效协调运行。

3.1.4 Ⅴ生态—社会—经济协调发展模式

该类发展模式的行政村包括红崖村、联合村、沟南村、沙岗三村、清泉村和红旗村。该类型村均位于川道地区,水土资源相对丰富,对外交通便利,基础设施较为完善,生态建设成效显著。联合村和沟南村地处宁夏中部干旱带扬黄灌区,种植业和特色养殖业发展迅速,劳务产业发展规模大,同时又是纯回族村,受文化传统影响,农户发展能力强,收入来源广,退耕还林(草)等生态建设成效突出。沟南村是全国文明村,也是同心县创建成功的自治区级美丽村庄,基础设施完善,村容村貌整洁,环境优美;红崖村地处隆德县城近郊,受城市辐射带动,村庄劳务产业和服务业发展迅速,教育医疗卫生设施齐全,贫困发生率低;沙岗三村位于火石寨乡东南部,气候、土质独特,是西吉县重要的马铃薯种植和育种基地之一,形成了以马铃薯种薯繁育为主的特色产业,人均纯收入较高。清泉村位于隆德县沙塘镇,是生态移民新村,基础设施完善,设施蔬菜种植规模较大,劳务产业发达,2013年农民人均收入达到6 010元。红旗村位于隆德县杨河乡,草畜产业(肉牛养殖)规模大,农民专业合作组织健全,2013年全村人均纯收入超过9 000元。与此同时,村庄义务教育、基本医疗、住房安全、饮水设施也取得较快发展,生态建设效益开始显现。但也应该看到,该类型村的可持续发展水平依然较低,经济、社会、生态发展空间大。因此,优化产业结构,增加农产品附加值;加强劳动技能培训服务,提升劳动力素质;巩固退耕还林(草)成果,提高区域生态系统服务价值,为美丽乡村建设与发展提供示范,是未来村庄发展的重点。

3.1.5 Ⅶ社会—经济双滞后型发展模式

该类发展模式的行政村仅有邓山村。该村地处隆德县城关镇西北部山区,交通闭塞,土地贫瘠,水土资源匮乏,主要发展雨养农业、草畜产业和劳务产业,经济基础薄弱,贫困发生率高;社会事业发展滞后,医疗卫生、基本教育和农村饮水设施配套不齐全,村民生产生活条件相对较差。但该村在生态建设与保护过程中贡献突出,生态发展水平较高。对于该类村庄而言,应该在保证生态发展的前提下,发挥区域生态资源优势,积极发展生态农业,提高草畜产业发展规模;加强村庄劳动力技能培训,提高劳务产业发展质量,使特色农业、草畜产业、劳务产业三大产业成为农民增收致富的支柱产业。同时,争取美丽乡村建设专项资金支持,完善村庄基础设施,改善村庄居民生产生活条件,提高村庄经济、社会发展水平。

3.1.6 Ⅷ经济发展滞后型发展模式

该类发展模式的行政村仅有交岔村。该村是山地类村庄中经济社会发展水平最高的村庄。但受自然地理环境和经济基础的限制,村庄经济发展水平依然滞后于社会和生态发展水平。因此,该类型村在今后发展过程中,应立足村庄靠近集市、基础设施完善、生态环境较好的实际,加快发展设施农业,不断壮大草畜产业;积极融入区域旅游环线建设,加快发展生态旅游业和农家乐产业,同时加强农村劳动力职业技能培训,提高农村劳动力素质,扩大劳务输出规模,不断增加农民收入,使村庄生态效益和社会效益更好地转化为经济效益,实现区域生态、社会、经济协同发展。

3.2 村域发展机理探讨

3.2.1 影响因素定量分析

3.2.1. 1 影响因子选取

根据村域发展现状特征,从地理区位、经济条件、社会事业、基础设施、资源环境等方面出发,选取距中心县城的距离(V1)、距最近集贸市场的距离(V2)、农民人均纯收入(V3)、非农就业指数(V4)、非农收入比重(V5)、贫困发生率(V6)、村庄人际关系(V7)、专业合作组织个数(V8)、年劳动力技能培训次数(V9)、领导能力(V10)、教育发展情况(V11)、医疗卫生情况(V12)、对外交通条件(V13)、自来水普及程度(V14)、生活垃圾处理(V15)、人均耕地面积(V16)、人均草地面积(V17)、水资源利用条件(V18)、水土流失(V19)等19个影响因素,作为村域发展的影响因子。其中,V7反映村庄凝聚力,非常好记为1;较好记为0.75;一般记为0.5;较差记为0.25;很差记为0;V10反映村干部及致富能手等对村庄发展的带动能力,非常强记为1;较强记为0.75;一般记为0.5;较差记为0.25;很差记为0;其余指标与评价指标体系(表1)中的量化方法相同。

3.2.1. 2 影响因子分析

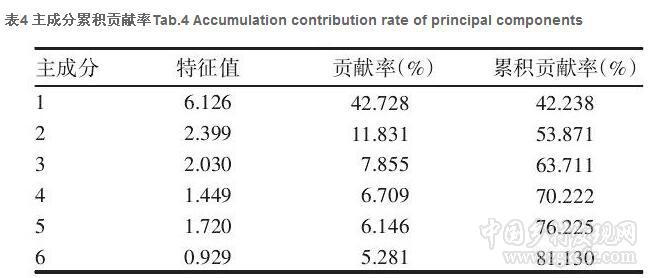

基于SPSS18.0软件,运用PCA模型定量揭示各影响因素与村域发展水平之间的关系。首先采用极差标准化方法对原始指标数据作标准化处理,同时对指标数据进行相关性检验,计算得出KMO检验值为0.605,且巴特利特球形检验值为324.403,表明研究数据满足PCA分析的显著性要求。其次按特征根值大于0.9的标准提取6个主成分,其方差贡献率分别为42.238%、11.633%、9.840%、6.511%、6.003%和4.905%,累积方差贡献率为81.130%(表4),表明提取的6主成分能够较好地解释村域发展的作用机理;第三,采用方差最大法对因子载荷矩阵进行正交旋转,分析各主成分的载荷量,确定各主成分因子反映的主要指标(图3)。由图3可以看出,V3、V4、V5、V10、V11、V12、V13、V15在主成分1上的载荷量最大,主要反映村域经济社会发展情况;V1、V6、V14、V18在主成分2的载荷量较大,主要反映村庄地理区位条件;V7、V8、V9、V16在主成分3上的载荷量较大,主要反映村域自组织程度;V17在主成分4上的载荷量较大,主要反映村域环境特征;V19在主成分5上的载荷量较大,主要反映村域生态建设情况;V2在主成分6上的载荷量较大,主要反映村域市场条件。

表4 主成分累积贡献率Tab.4 Accumulation contribution rate of principal components

3.2.2 区域发展机理分析

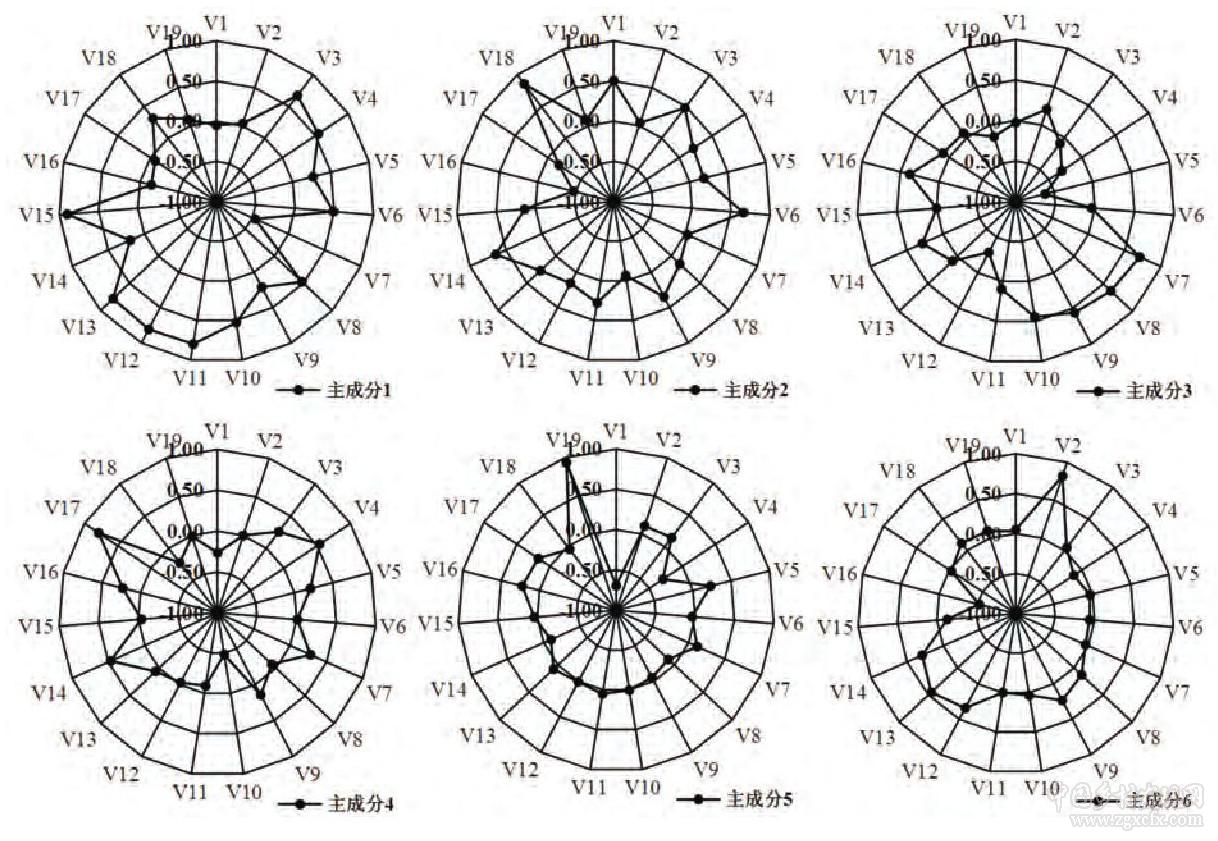

通过PCA模型分析(图3)可以发现,经济社会因子、区位条件、自组织程度、环境因子、生态因子和市场条件等是影响村域发展的主要动力因子。其中经济社会因子对村域发展的影响最大,其次是区位因子,生态因子和环境因子是村域发展的重要影响因素;自组织程度和市场条件对村域发展作用突出。

3.2.2. 1 经济社会因子对村域发展的影响

经济社会因子对村域发展具有重要影响。在村域尺度,村庄人均纯收入越高,非农就业指数和非农收入比重越大,村庄发展水平往往越高。调查发现,除扬黄灌区的联合村、沟南村外,其余村庄种植业、养殖业收入占农户收入比重低,劳务产业在农户收入中所占份额较大,这与研究区降水稀少、土壤贫瘠、自然灾害频发的自然地理特征密切相关。村庄教育、医疗、交通和垃圾处理等基础设施对村庄发展影响较大。研究发现,山地村庄的教育、医疗条件和基础设施整体落后于川道村庄,一定程度上制约了山地村庄的发展,因此,加强山地村庄基础设施建设,改善山地村庄医疗卫生条件对于提高其发展水平具有重要意义。另外,村领导和村庄致富能人对村域发展的带动作用也不容忽视。在农村地区,村领导和致富能人(如包工头、清真寺阿訇等)往往能够带动和帮助农村剩余劳动力从事非农产业,促进农民增收。

3.2.2. 2 区位条件对村域发展的影响

区位条件对村域发展的影响是显而易见的。研究发现,距离中心县城较近的村庄,村域发展环境较为优越,受城镇经济、社会、文化观念等影响,农户发展能力普遍较强。而距离中心县城较远的村庄,地理位置相对偏僻,交通闭塞,市场、技术信息流通不畅,影响农户对外部刺激的反映。相对于川道村庄,地处山区的村庄,贫困发生率普遍较高,自来水普及程度低,水资源保障能力弱,主要是因为山地村庄产业以雨养农业和畜牧业为主,经济来源单一,且广种薄收,人均纯收入低,造成贫困发生率显著高于川道地区;同时山区村庄的道路建设、自来水管网铺设、水利设施建设等与川道相比,投资大,建设困难。

图3 六个主成分载荷量分析Fig.3 Canonical loadings of six principal components canonical increments

3.2.2. 3 自组织程度对村域发展的影响

自组织程度显著影响村域发展。包括村庄人际关系、专业合作组织、劳动力技能培训等多个方面。这可能是因为人际关系融洽的村庄,村域内部农户之间的向心力和凝聚力强,在涉及村庄发展等重大问题上容易达成共识,形成发展合力,同时也有助于农村专业合作组织建立;而专业合作组织对促进特色优势产业发展、优化农业产业布局,形成“一村一品”的专业化发展格局具有重要意义。如研究区红旗村成立有肉牛养殖合作组织和农机合作组织,在专业合作组织的带动下,全村主要发展肉牛养殖和饲草加工。2013年全村肉牛存栏量超过2 500头,户均存栏接近10头,饲草加工服务范围由全村扩展到周边村庄。同时劳动力技能培训对于提升偏远落后地区劳动力素质至关重要。研究区农村劳动力受教育年限普遍偏低。因此,通过加强劳动力职业技能培训、增强村域自组织能力能够有效促进村域社会经济发展。

3.2.2. 4 环境因子对村域发展的影响

环境因子是影响村域发展的重要因子。研究区地处农牧交错过渡地带,牧草地面积的变化既是区域环境变化的反映,也是区域农牧业发展变化的体现,更是区域人地关系演进的缩影。随着退耕还林(草)工程的持续推进,林草覆盖率显著增加,区域生态效益开始显现。2013年30个村庄人均草地面积为0.08hm/人,其中川道村庄为0.03hm/人,山区村庄为0.05hm/人,这可能与自然地理特征和产业结构相关,山地村庄是实施退耕还草(林)的主要区域,且发展畜牧养殖业的农户较多,人工牧草(如紫花苜蓿等)种植面积较大,而川道村庄自然环境条件相对优越,种植业发展规模较大,牧草种植面积小。

3.2.2. 5 生态因子对村域发展的影响

良好的生态是区域发展的重要资源。对于地处生态脆弱地区的村域而言,生态问题尤其是水土流失问题是调查村庄普遍存在的问题,也是制约村域生态—社会—经济系统可持续发展的重要因素。在30个样本村中,水土流失等问题严重的村庄,生态发展水平必然滞后,进而引起村域整体发展水平偏低。因此,将生态建设与社会经济发展结合起来,继续实施退耕还林(草)、小流域综合治理和坡耕地综合整治等工程,利用村域生态资源优势发展生态农业、生态工业和生态旅游业将成为增加农民收入,实现村域生态与经济良性互动的重要路径。

3.2.2. 6 市场条件对村域发展的影响

农村集贸市场通常是一定区域交通、物流、信息的汇聚之地,也是连接城乡的重要纽带。研究发现,距离集贸市场近的村庄,村域经济社会发展水平整体较高,而远离集镇、位置偏僻的村庄,经济社会发展水平普遍较低,主要是因为在宁南山区,距离集贸市场近的村庄,农户容易受商品市场的影响,为了谋求更高的收入和更好的生产生活条件,可能从事商贸、服务等其他行业,使自身的社会交往空间进一步拓展。如距离乡镇集贸市场最近(0.3km)的交岔村,虽然地处山区,但该村从事服务业和商贸物流业的农户较多,村庄人均收入高,村域整体发展水平高于同类山地村庄;距离乡镇集贸市场最远的郑儿庄村(13.3km),地理位置偏远,经济社会发展滞后,村域整体发展水平低。因此,农村集贸市场对村域发展具有重要的带动作用。

4 讨论与结论

4.1 讨论

第一,以宁夏限制开发生态区30个行政村为研究对象,构建区域“生态—社会—经济”三维目标评价模型,综合评估村域发展水平,判定识别村域发展模式,揭示村域发展的内在机理。与以往从县级或乡镇尺度研究区域发展水平的成果相比较[28-29],本研究从微观尺度评估了典型村域发展水平,验证了区域三维目标评价模型在判定和识别微尺度区域发展模式类型中的实用性和有效性,同时运用PCA模型在保证数据损失最小的情况下,提炼出影响村域发展的主要动力因子,是对在县级和乡镇尺度探究区域发展机理与模式研究的补充和深化。

第二,村域尺度上,研究区经济、社会、生态和综合发展水平整体表现出川道村庄高于山地村庄的特征,这与李小建等[22]对中原传统农区和仲俊涛等[18]对宁夏南部山区农户和农村社区发展能力研究得出的结论一致。但与经济、社会发展水平相比,村域尺度生态发展水平在地理空间上表现出一定的特殊性,即部分山地村庄生态发展水平优于川道村庄,同时显著高于自身经济和社会发展水平,主要是因为研究区地处生态脆弱区,是国家和自治区开展退耕还林(草)的重点区域,在政府政策引导下,山地村庄成为较早投入生态建设的地区,同时山地村庄也是宁夏生态移民的主要迁出区,随着人口压力减小,山区生态环境恢复较快,生态发展水平较高。这也说明区位条件和政府政策对区域发展的影响不容忽视。

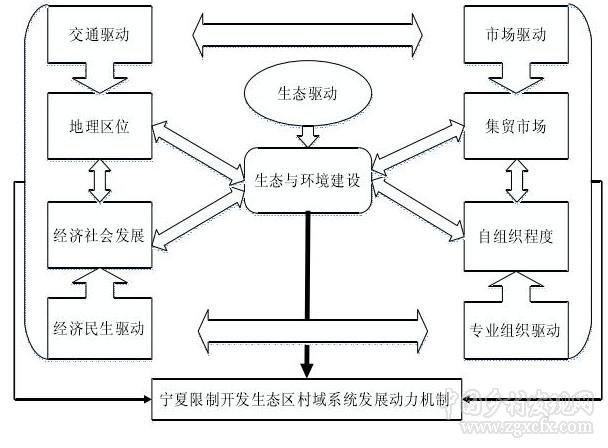

第三,村域系统发展是多重动力综合驱动下的发展(图4)。因此,立足村域发展实际,发挥好生态保护与建设对村域发展的基础性动力作用,不断优化村域交通环境、市场环境和内部组织环境,改善村域区位条件,激发村域发展内生动力,增强交通动力、市场动力和专业组织动力在村域系统发展中的驱动作用,协调好系统多重动力驱动关系,是处于“生态—社会—经济”协调发展模式类型的行政村实现生态、社会、经济低水平协调的原因,也是未来村域“生态—社会—经济”系统实现协调演进的路径选择。

图4 宁夏限制开发生态区村域系统发展机理Fig.4 Regional development mechanism of village system in Ningxia’s limited development ecological zones

4.2 结论

第一,总体而言,川道村庄经济、社会、生态和综合发展水平高于山地村庄。但部分山地村庄生态发展水平优于川道村庄,同时显著高于自身经济、社会发展水平。

第二,区域不可持续发展模式是研究区30个行政村发展的主要模式类型;处于生态—社会—经济协调发展模式的行政村整体协调水平依然低下;村域生态、社会、经济发展不协调的矛盾突出。

第三,村域发展的动力因子呈现多元化。经济民生动力对村域发展的作用最为突出,其次是交通动力,生态动力是村域发展的基础性驱动力,专业组织和市场动力是村域发展的重要驱动力。

第四,在坚持生态保护与建设的前提下,加快发展村域社会经济,改善村域基础设施和公共服务设施,增强村域自组织能力,优化村域集贸市场,构建多重动力驱动下的村域发展合力是实现村域“生态—社会—经济”系统向高水平协调发展的有效途径。

基金:国家科技基础性工作专项(2014FY210100)

作者简介:宋永永(1990—),男,甘肃平凉人,博士研究生。主要研究方向为城市产业与城市社会、区域地理与可持续发展。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《经济地理》 2017年04期

(扫一扫,更多精彩内容!)