内容提要:乡村振兴意义重大,从历史角度看,这是继中华人民共和国成立后开展农业社会主义改造、改革开放时实行家庭联产承包责任制之后的,中国农业发展的第三次大变革,是中国农业的3.0版。此次变革在历史使命、发展理念、变革路径、发展模式等方面,均与前两次有明显区别。这一重大战略在实施过程中,亟需解决如何实现农业要素市场化配置、如何持续激发新型农业经营主体活力、如何确保各项改革的有效性协调性等问题。为此,未来需要通过完善市场决定价格机制、加强现代市场监管体系建设、健全农业相关法律法规体系等,真正建立“市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度”的“三有”经济体制,进而从体制机制上确保这些问题从根源上得到有效解决。

Abstract: The revitalization of the countryside is of great significance. From a historical perspective, this is the third major reform of China's agricultural development after the implementation of the agricultural socialist transformation after the founding of the People's Republic of China and the implementation of the household contract responsibility system during the reform and opening up. The changes in the historical mission, development philosophy, path of change, development model, etc., are significantly different from the previous two. In the implementation process of this major strategy, it is urgent to solve the problems of how to realize the marketization of agricultural factors, how to continuously stimulate the vitality of new agricultural management entities, and how to ensure the effectiveness and coordination of various reforms. To this end, the future needs to improve the market to determine the price mechanism, strengthen the modern market supervision system, improve the relevant agricultural laws and regulations system, and truly establish a new economic system with "effective market mechanism, dynamic micro-mains, and macro-control". The system, in turn, ensures that these problems are effectively addressed from the roots through institutional mechanisms.

Keywords:Rural revitalization strategy; New economic system; High quality implementation

2017年10月,党的十九大报告首次提出实施乡村振兴战略,并将其作为新时代国家七大发展战略之一写入党章。2018年中央一号文件发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,对战略的重大意义、总体要求和重点任务进行了说明和部署。今年刚刚出台的《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,对阶段性政策和任务进一步细化。可见,随着乡村振兴战略的提出,中国农业农村迎来了新的发展高潮。那么,从历史看,乡村振兴战略的历史定位是什么?从未来看,实施过程中面临着怎样的突出问题,如何确保其能够实现高质量的推进实施?这些都是我们需要认真思考并正面回答的问题。

乡村振兴:中国农业3.0

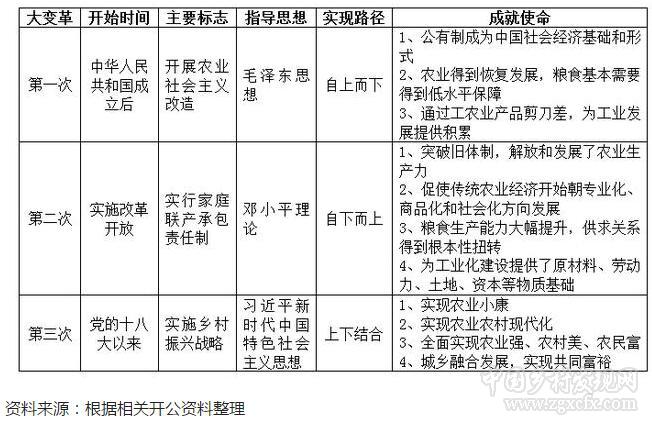

乡村振兴战略是在全面建成小康社会目标即将实现、距离农业农村现代化目标越来越近的历史背景下提出的,具有跨时代意义的重大战略。在新中国农业发展历史上,是与农业社会主义改造、家庭联产承包责任制并列的第三次农业大变革,是中国农业的3.0版,在历史使命、发展理念、变革路径、发展模式等方面均具有鲜明的时代特征。

乡村振兴是中国农业发展的第三次大变革

1.第一次农业变革是以中华人民共和国成立后的农业社会主义改造为标志的。成立初期,农业经济总体呈现以生产资料私有制为基础的个体农业经济。为把小农经济逐步改造成为社会主义集体经济,在党的领导下,经过互助组、初级社、高级社等阶段,最终将农业改造为以生产资料公有制为基础的农业合作经济。自此,农业完成了由农民个体所有制到社会主义集体所有制的转变,成为社会主义制度在中国确立的重要基础。这一阶段,实现了战后农业的恢复与发展,粮食基本需要得到低水平保障,并以工农业产品剪刀差的形成为工业发展提供积累。

2.第二次农业变革是以改革开放确立家庭联产承包责任制为标志的。1978年,一场由农民自发掀起的、自下而上推动的农业大改革轰轰烈烈开展,这场变革突破了原有“一大二公”、“大锅饭”的旧体制,形成了以家庭为单位向集体组织承包土地等生产资料和生产任务的农业生产责任制。期间,在坚持市场化导向的基础上,实现了多次理论和实践的创新,有效地激活了农业的各种生产要素。这一阶段,中国农业进入市场化发展的新起点,粮食生产能力大幅提升,粮食产量实现首次“十二连增”,主要农产品产量居世界前列,供求关系得到根本性扭转,实现了从温饱向小康的跨越,同时伴随着城镇化过程,为城市和工业化建设提供了大量的原材料、劳动力、土地、资本等物质基础。

3.第三次农业变革是以乡村振兴战略的提出为标志的。乡村振兴战略虽然是党的十九大首次提出的,但其实与党的十八大以来,中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重、贯彻新发展理念、推动“三农”工作实现理论创新、实践创新、制度创新的思想是一脉相承的,是在总结过去5年中国“三农”工作实践经验基础上提出的。这一战略强调以坚持和加强党对农村工作的领导作为政治保障,实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的乡村全面振兴,坚持高质量发展的导向,突出人与自然和谐共生的绿色发展理念,明确提出2020年、2035年和2050年的目标任务,为基本实现中国农业农村现代化,全面实现农业强、农村美、农民富的目标提供指引。

第三次农业变革的四大显著特征

1.新的历史使命。第一次农业变革的使命,是要解决中华人民共和国成立后农业该走什么样道路、如何能够体现社会主义制度优越性的问题。通过这次变革,实现了中国农业资料的集体所有,期间虽有波折,但总体上推动了农业农村在集体经济条件下的持续发展。第二次农业变革的使命,是要以市场化改革为手段、实现农业生产力的重大解放和发展,并通过大幅提高农产品供给能力,满足人民群众日益增长的物质文化需求。通过这次变革,极大地激发了农民和各类农业主体的活力,根本性地扭转了主要农产品几十年来紧缺的局面,粮食安全问题得到有效解决,成为世界上重要的农业大国。第三次农业变革的使命,是在全面小康社会即将建成、社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的新时代,如何通过各种新技术新模式新业态,提供优质、安全、高效、便捷农产品,实现农业高质量发展的问题。同时还要回答,中华人民共和国成立后几代人为之努力奋斗的农业农村现代化如何实现,以及这一目标实现后农业该往哪里走等问题。

2.新的发展理念。第一次农业变革是以毛泽东思想为指导,以苏联模式为参照、以实现共产主义为目标开展的,其理念是希望通过农业农村公有化程度的不断提升,消灭剥削和阶级,实现经济效率与分配公平的绝对统一,为实现社会主义乃至共产主义奠定基础。第二次农业变革是以邓小平理论为指导,明确提出中国特色社会主义的发展道路,坚持“发展才是硬道理”的思想,在搞清“什么是社会主义的农业现代化”的基础上,开展不断市场化的农业改革。第三次农业变革是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、树立新发展理念,落实高质量发展要求,并且不仅聚焦于农业现代化,还对农村农民发展进行全面部署。

3.新的变革路径。第一次农业变革是在人民民主专政条件下、由中央提出、通过行政手段自上而下推进的变革。以《关于发展农业生产合作社的决议》(1953)、《关于农业合作化问题的决议》(1955)等文件加以明确,经历了从互助组、初级合作社、高级合作社、再到人民公社的过程。第二次农业变革是在党的十一届三中全会决定实行改革开放背景下、首先由安徽省小岗村实行“分田到户、自负盈亏”大包干制的基层实践开始的、自下而上的变革。以中央第一个关于农业的一号文件《全国农村工作会议纪要》(1982)、《关于进一步加强农业和农村工作的决定》(1991)等文件加以明确,经历了“包产到户、包干到户”的农业生产责任制、以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制、农村土地承包经营权流转、再到农村土地所有权承包权经营权分置的过程。第三次农业变革是在中国特色社会主义进入新时代背景下、由顶层设计与基层创新良性互动、实现自上而下和自下而上的改革有机结合的变革。以2018年中央一号文件、《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》等文件加以明确,将经历制度框架和政策体系基本形成,农业农村现代化基本实现,农业强、农村美、农民富全面实现的过程。

4.发展模式不同。第一次变革形成了以体力劳动为主、在生产资料完全集体所有基础上的、小规模集体经营发展模式,农业生产、经营等活动通过行政指令进行统一指挥和管理。第二次变革形成了以机械化生产为主、在家庭承包经营基础上的、适度规模经营的发展模式,农业生产、经营等活动逐步实现了市场化专业化发展。第三次变革将逐步形成以智能化、网络化为主、在农业农村各项产权进一步明晰基础上的、各种新模式新业态不断迸发的发展模式,农村一二三产业实现深度融合,互联网、物联网、智能生产等技术在农业农村全面应用,农业生产和经营实现以信息技术为支撑的模式再造。

表1 中国农业三次变革情况比较

乡村振兴实施过程中亟需解决的三个关键问题

乡村振兴战略是指导中国农业农村未来30多年发展的总方针总抓手。在这个过程中,需要解决好如何实现农业要素的市场化配置、如何持续激发新型农业经营主体活力、如何确保各项改革的有效性协调性等三个关键问题,从而确保战略方向始终不偏离、实施政策不落空。

如何实现农业要素的市场化配置

当前,中国农业要素市场化进程较慢,要素质量和配置效率相对较低,亟需加以解决。生产要素是市场主体生产经营过程中必备的基本因素,由于具有稀缺性,故其配置的合理有效程度,决定了生产力水平和劳动生产率等。当前,中国农业领域要素配置效率不高、供给质量较低的问题较为突出。一是由于农村土地“三权分置”改革利益协调机制不配套,土地交易成本偏高,城乡土地价格剪刀差较大,城乡统一的土地流转交易平台不足等问题,造成了农村土地交易流转不畅,影响了配置效率。二是由于农村青壮年多外出务工,使得留守务农人员老龄化、兼业化、副业化现象明显,同时由于各种基础设施、公共服务等均落后于城市,难以吸引人才进入农业留存农村,造成农村劳动力总体素质较低,且配置不合理。三是由于农村金融机构的融资成本、经营成本和风险成本均高于城市,从而现代农业生产经营所需要的融资、保险、评估、期货等金融支持明显不足,资金供给长期短缺且配置效率不高。四是农村信用信息体系建设缓慢,农业科技服务体系不健全,农业生产科技含量相对较低,农业科技供给不足与配置不合理问题并存。

如何持续激发新型农业经营主体活力

中国新型农业经营主体活力相对不足,竞争力总体不高。市场主体是在市场上开展各种要素组合、加工等经济活动的个人和组织体。市场主体作为整个社会经济活动的基本单元,在市场经济中占有重要地位,其活跃程度直接反映了市场活力和发展动力情况。近年来,中国农户家庭农场、农民合作社、农业产业化经营组织、农业社会化服务组织、新型职业农民等各类新型农业经营主体发展较快,总体发展态势较好,但与成熟的工商业主体相比,活力仍显不足。一是农业市场主体总量不足。2016年,中国各类新型农业经营主体共280万户,虽然增长较快,但与全国8700多万户的市场主体相比,占比仅约3%,不仅远低于中国农业人口占全国人口的比重,也低于农业增加值在国民经济中的比重,总体数量仍显不足。二是农业市场主体规模较小,竞争力不强,带动能力较弱。2016年,进入农民合作社的农户占全国农户总数的比重不足45%,许多合作社运行不规范,组织管理较为混乱。并且,在全国179万家合作社中,实施标准化生产和通过“三品一标”农产品质量认证的合作社比重分别不到5%和3%,总体竞争力和带动引领能力不强的问题较为突出。此外,农业市场主体结构不合理,社会化服务组织明显不足。提供生产、加工、销售相关服务的社会化组织难以满足市场需求,市场主体了解行情、对接市场、搭建平台的能力总体较弱。

如何确保各项改革的有效性协调性

农业农村面临的一些突出问题,是由于部分政策不当造成的。农业作为特殊产业,世界各国都会对其进行政策支持和保护,因此,发挥政府调控的积极作用,在农业领域显得更为重要。关键是在这个过程中,要探索如何采取市场化的政策方式,尽可能地减少调控对市场的影响,这就需要非常有技巧地把握好政策的尺度。中央对农业的重视程度一直很高,特别是近年来中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,农业农村发展取得了历史性成就。但是,随着中国社会主要矛盾的变化,之前一些农业政策不适应新形式新要求、政策间不协调不配套的问题也越来越突出。一是一些生产补贴政策加剧了农产品供求结构失衡,激化了增加产量与提升品质的矛盾。二是一些粮食收储和价格政策对市场干预程度过深,粮食高库存、高进口、高价格并存的问题未能得到根本解决。三是一些体制机制束缚了农业人才引进、农业科技创新的步伐。四是一些以增产为主要目标的政策造成部分地区农业资源开发过度、面源污染严重,资源环境压力加大。

乡村振兴需要以“三有”经济体制为保障

十九大报告提出“市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度”的“三有”经济体制,其在农业农村的实施更具有紧迫性和现实意义,有助于从根本上提升农业要素、产品和服务的供给质量,加快推进农业现代化,从而为乡村振兴战略的高质量实施保驾护航。

市场机制有效是提高农业要素供给质量的重要前提

中国农业要素配置效率和供给质量不高的根源在于城乡二元的制度安排。当前,中国农业要素的市场化进程不但慢于产品市场化进程,更滞后于城市的要素市场化程度,其根源就在于多年来形成的城乡二元制度安排。虽然城乡二元差距几乎是所有国家在发展过程中都遇到过的共性问题,但中国的情况无疑更为严重。以劳动力为例,城乡二元化的制度定型于上世纪50年代,历经60多年来未有彻底改观,现阶段仍然存在限制农村人口向城市流动的各类隐性壁垒,农民工及其家属有质量的市民化进程依然较慢。随着城乡发展差距不断扩大,城市特别是一二线城市对农业要素的虹吸效应越来越明显,要素净流出态势持续数十年,极大地影响了城乡间的要素配置结构。此外,即使在农业农村内部,要素市场又被各种行业部门和行政辖区所限制,大量农业资源要素被条块分割,难以自由流动,市场竞争不充分,导致土地、劳动力、科技等要素错配,存在严重短缺与大量闲置并存的情况。

亟待通过建立城乡统一开放、竞争有序的现代要素市场体系,实现农业要素的市场化配置。实现农业要素的市场化配置,必须破除阻碍要素培育和城乡间自由流动的城乡二元制度,真正形成城乡一体化的要素市场。一是完善农村土地利用管理政策体系,深化农村集体产权制度改革,统筹农村土地制度改革三项试点,加强乡村土地利用规划管理,建立城乡统一公开的土地交易市场和公共信息平台,健全土地流转监管机制和节约集约利用考核评价机制,盘活存量、用好流量、辅以增量,提高土地使用效率。二是健全金融支农组织体系,加强农村信用体系建设,在支农产品和服务方式等方面进一步创新,综合运用奖励、补贴、税收优惠、涉农贷款差别化考核、结构性调控等政策手段,稳步扩大涉农贷款的规模,有效提升“三农”金融服务的质量,同时持续推进农业保险扩面、增品、提标。三是建立城乡统一、规范有序的劳动力市场,加快推进城乡基本公共服务均等化,完善农村人力资源开发培训机制,大力培育新型职业农民,加强农村人才队伍建设,建立健全鼓励各类人才投身乡村的激励机制,促进人力资源在城乡间双向流动。四是通过推进农村一二三产业融合发展,加快引导先进科技进入农业领域,提升农业生产加工的机械化、信息化、规模化和标准化水平,增强农业高质量发展的科技支撑。

保障微观主体有活力是充分激活新型农业经营主体的主要途径

多重复杂因素制约了中国新型农业经营主体活力的释放。农业主体活力不足,既有农业农村产权保护不力的问题,又受农业自身特点及相关设施配套不足的影响。首先,农村土地“三权分置”改革和农村集体产权制度改革尚未完成,部分资产产权界定依然不清,企业进入时对可能由此产生的纠纷顾虑较多。同时由于农业农村特殊的乡土人情文化,企业对于自身合法权益能否得到有效保护心存疑虑,进而影响了主体活力的释放。其次,由于农作物一般生长周期较长,受气候影响较大,农业不仅有二三产业都面临的市场风险,还存在着特有的自然风险和质量安全风险,由此导致农业市场主体面临更高的总体风险,市场主体在决定是否进入或扩大生产规模时,需要考虑更多因素。第三,城乡二元的制度安排导致企业在进入农业领域时,在土地、工商、雇工、融资、科技、装备等方面,均面临着与进入二三产业不同的要求和环境,使得市场主体难以自由顺畅地进入农业领域,从而限制了新型农业市场主体的数量规模。此外,农业农村基础设施和配套公共服务水平明显落后于城市,企业难以吸引和留住专业人才,农业社会化服务体系不健全,许多地区平原少山地多难以开展规模化经营等问题也较为突出。

健全农业现代产权制度和优化营商环境是激活新型农业经营主体活力的关键。一是针对农业农村产权面临的主要问题,要有效落实农村土地承包关系稳定并长久不变的政策,深入推进农村集体产权制度改革,同时加强产权保护力度,对新型农业经营主体的财产权、承包权、经营权、农业科技知识产权等进行有效保护,从而充分激发企业家精神,增强各类市场主体特别是工商资本进入农业领域发展的意愿和信心。二是着力改善农业农村市场环境,深入推进针对农业农村的“放管服”改革,破除各种农业领域的歧视性限制和隐性障碍,努力构建法治稳定、公开透明、可预期的营商环境。三是着力加强农村基础设施和公共服务体系建设,进一步提升各类主体规模经营水平,探索创新农业投融资方式,优化农业保险制度,加强农村专业人才队伍建设,依托新技术新业态新模式,加快构建现代农业的产业体系、生产体系和经营体系。

宏观调控有度是全面深化农业农村改革的客观要求

当前,如何增进政策协调和利益平衡是进一步深化改革的难点与重点。进入质量兴农、绿色兴农的发展新阶段,中国农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾,迫切要求涉及农业生产、分配、交换和消费的政策同步转向提高农业供给质量上来。但从实践看,相关政策的调整明显滞后。首先,目前的农业改革政策更注重短期效果,长效机制建设相对滞后。如近两年玉米种植面积调减速度很快,但如何建立玉米、大豆、水稻等有替代种植关系的农作物种植面积的市场化长效调节机制尚未形成。其次,农业农村改革进入深水区,改革政策涉及的利益相关方越来越多,各级政府与市场主体、农户与新型经营主体、城镇与乡村、农业与二三产业、种养殖者与存储、加工、销售各方、国际市场与国内保护等各种关系相互交织、串联、叠加,出台各方都受益的政策方案越来越难。此外,由于城乡差距客观存在,实现乡村振兴就需要对农业农村政策的支持倾斜力度较城镇更大更实。但在实际操作过程中,重工业服务业轻农业、重城镇轻农村的政策导向仍然存在,农业农村的硬软件设施都与城镇差距较大,农业农村优先发展的政策导向在实践中体现不够充分。

科学合理地界定政府与市场在“三农”领域的边界,是促推农业现代化进而实现乡村振兴战略的重中之重。在农业农村领域,现阶段政府发挥的作用较其他产业更明显,这就更需要把握好政府调控的力度、方式和节奏。一是各种农业制度安排必须坚持市场化导向,消除在关键环节干扰、阻碍市场和价值规律起决定性作用的体制机制,重点加强促进农业高质量发展的长效机制建设。二是加强顶层设计,更多依靠规划引领、政策引导的方式,重点解决农产品市场失灵、维护农业市场公平竞争环境、保护新型农业经营主体权益等方面的问题。三是在制定和实施财政补贴、金融支持、价格保护、收储改革等政策过程中,要加强对其投入成本、影响群体、政策效果、社会效益及对其他产业影响等的综合评估,并广泛征求相关部门、专家学者、行业协会以及其他利益相关方的意见建议,从而不断优化政策安排和执行方式。

完善以“三有”经济体制促乡村振兴高质量实施的体制保障

有效构建农业领域的“三有”经济体制,需要通过完善市场决定价格机制以保证市场机制有效,通过加强现代市场监管体系建设以全面激发微观主体活力,通过健全相关法律法规体系以实现宏观调控有度,从而在制度层面,建立农业“三有”经济体制有效落实的长效机制。

以完善市场决定价格机制为抓手,确保市场机制有效

价格机制是市场机制的核心。确保农业领域市场机制有效,必然要求价格机制在农业市场中发挥决定性作用。一是要破除各种限制要素资源在城乡间自由流动的体制机制障碍,加快建立由价格反映农业市场供求关系、资源稀缺程度的价格形成机制。二是加快推进重要农产品价格支持政策改革,以市场化为导向,完善稻谷、小麦最低收购价政策,深化棉花目标价格改革和玉米“市场化收购+补贴”价格改革等。三是探索和完善促进农业绿色发展的价格机制,加快推进农业水价综合改革,结合地方实践探索建立农业绿色保险,逐步建立农村垃圾处理收费制度等,力求通过发挥价格调节作用,实现农业节水增效、农业污染减少、改善生产生活环境。

以加强现代市场监管体系建设为核心,激发微观主体活力

激发微观主体活力的关键,在于营造统一开放、公平竞争的市场环境,而这正是现代市场监管体系建设的主要目标和任务。因此,要以健全农业市场监管体系为核心,激发农业领域的微观主体活力。一是完善以农村土地产权为重点的产权保护制度,有效维护农业生产经营者合法权益。二是建立健全农业农村市场监管相关法律规定,加强跨部门跨区域联合执法力度,加大财政对基层市场监管的支持力度,保障在农村基层开展市场监管所需的资金、人力和技术等投入。三是以食品安全监管为重点,建立农产品全程可追溯监管机制和责任追究机制,借鉴发达国家相关经验,努力实现从事后被动监管处置向事前主动防范、事中积极控制事态的转变。

以健全农业相关法律法规体系为重点,实现宏观调控有度

宏观调控有度,是对政府部门更高的要求和考验,这不仅需要决策部门对调控方向、力度和节奏的精准把握,更需要通过法律手段,明确政府调控与市场的边界、调控主体和权力责任、调控方式和实施程序等,以确保宏观调控的合法性、权威性、有效性,进而从体制机制上保障宏观调控有度。一是根据乡村振兴战略发展需要,修订《农业法》,特别要针对农业农村的土地、信贷、补贴、经营、环境、储备等涉及宏观调控方面的内容,进一步加以细化和明确。二是加快修订和完善《农村土地承包法》《土地管理法》等相关法律,研究制定《土地利用总体规划法》等,为新时代全面推进农业市场化改革、开展总体调控等,提供法律依据和保障。三是探索建立农业宏观调控政策实施效果评估机制,定期或不定期对乡村振兴战略实施过程中出台的相关调控政策进行汇总评估,通过委托第三方机构和对利益相关方进行问卷调查等方式开展政策效果评价,及时发现实施过程中出现的突出问题,加以不断改进完善。

综上,“三有”经济体制有助于实现农业要素资源的市场化配置,激发各类新型市场主体参与农业生产经营的活力和创新动力,科学合理发挥政府的积极作用,为农业农村现代化高质量发展提供源源不断的内生动力,由此从根本上保障乡村振兴战略的顺利落地实施和预期目标实现。

参考文献:略

作者简介:卞靖,中国宏观经济研究院;高钬,南京大学商学院。

中国乡村发现网转自:《宏观经济研究》2018年第9期

(扫一扫,更多精彩内容!)