内容提要:与经济发展的一般阶段划分相呼应,并且参照各国农业发展的共同规律,本文做出中国农业发展总体上已经完成解决食品供给问题和解决农民收入问题的阶段,正处在解决农业生产方式问题的第三个阶段的判断。本文揭示,一方面,由于土地经营规模的制约,农业出现了资本报酬递减现象,显现出作为一个产业缺乏自立性和竞争力;另一方面,以农业产业特殊论为代表的传统观念禁锢了农业发展的政策思路,使中国农业开始走向过度依赖补贴和保护的道路,农业发展新阶段的任务迟迟不能破题。本文尝试从理论上对不利于构建现代化农业生产方式的传统观念予以澄清,从经验上揭示中国农业因规模不经济而面临的困境,从政策上建议通过改革,破除土地制度和户籍制度等妨碍土地经营规模扩大的体制性障碍。

关键词:农业发展阶段 农业生产方式 经营规模 农业生产函数

JEL: Q10,Q18

正确的发展政策有赖于正确的理论指导,而提出正确的问题是理论正确的必要前提。受到美国的新马尔萨斯学者布朗的误导,多年以来对于中国农业前途的讨论,过分集中于“谁来养活中国”(Brown, 1995),而忽略了另一个更重要的命题——“中国应该如何养活她的人口”。前者重在讨论中国是否有能力实现粮食自给及其对世界的含义,后者则应该是关于农业发展道路和生产方式问题的探讨。或者也可以说,正是由于长期以来以前一命题作为出发点,导致学术界甚至政策研究领域对后一命题的回答走向了歧途。

改革开放以来,中国农业总体上是沿着正确的路径发展的,解决了一系列重要的问题,包括解决了温饱问题和增产问题,推动了农业剩余劳动力的转移,实现了农业份额的下降和农民收入的提高。但是,由于不同的农业发展阶段有着不尽相同的目标和要求,一旦发展阶段发生了变化,即使在以往行之有效的路径上继续前行,也往往会遭遇诸多难以克服的障碍。例如,我们遭遇到的问题是,为了“养活”自己已经做到了不遗余力,付出昂贵代价却日感捉襟见肘。因此,另辟蹊径即寻求中国农业发展方式的转变,应该是发展阶段变化的符合逻辑的和必然的要求,并且具有十分的迫切性。

本文把农业发展划分为三个阶段,分别为(1)解决食品供给问题的阶段,(2)解决农民收入问题的阶段,以及(3)解决农业生产方式问题的阶段。这三个阶段既是各国共同经历的,也是中国已经或者正在经历的。本文通过实证分析揭示,当前中国农业面临的主要矛盾,越来越在于农业的效率或生产方式,而解决问题的关键在于扩大经营规模,以遏止资本报酬递减现象。在此分析基础上,本文对构造有效率的中国农业生产方式的实施路径提出政策建议。

一、中国农业发展阶段及其变化

农业发展既构成经济发展中的一个重要组成部分,也决定后者的成功与否。经济史中显现出不同的农业发展道路,形成了相异的农业产业类型,分别为靠竞争力形成的自立农业产业和依靠保护形成的脆弱农业产业。这背后固然有资源禀赋导致的农业比较优势差异性的影响,也与特定理论引导的政策选择有关。本文的目的是揭示当前中国农业面临的挑战,因此,我们对农业发展阶段做如下划分,发展阶段的变化对应了中国改革开放以来农业发展面临主要挑战的变化。

(一)解决食品供给问题的阶段

这个阶段农业的主要特征是具有极高的劳动力比重与产值比重,以及两者之间的不对称,即前者显著高于后者,因而农业劳动的边际生产力极为低下,农产品供给能力十分孱弱。我们以实行家庭承包制前夜作为起始点,以该项改革显现出提高劳动生产率的显著效果时为终点,即以1978年到1984年期间,作为中国农业处在这一发展阶段的代表时期。

农业发展的早期处于一个挣扎于满足食品供给、解决温饱的阶段。舒尔茨定义的“传统农业”是一个与马尔萨斯陷阱最为对应的农业发展阶段,农业发展的矛盾是满足人们对温饱的要求,另一方面,农业中此时开始逐渐积累起剩余劳动力,以酝酿二元经济发展阶段的开始。较早探讨农业与经济发展关系的文献在概括欠发达国家农业与经济发展的关系时,一方面指出了农业比重大的重要特征(同时意味着需要更多人口务农才能生产出满足最低温饱要求的食物),因而农业发展的同时也是其比重下降的过程,另一方面也发现了农业产值比重与劳动力比重的不对称,即劳动力比重大于产值比重(如Johnston, 1961)。正因为如此,农业劳动力向非农产业的转移,可以提高农业的比较劳动生产率,实现资源的重新配置,即所谓“库兹涅茨效应”。而农业劳动力比重相对高的特点,其实也是在解决食品问题的阶段,通过农业的内卷化过程而形成的。

在改革的前夜1978年,中国农业产值比重为28.2%,劳动力比重则高达70.5%,计算得出的农业的比较劳动生产率(该产业的产值比重与劳动力比重的比率)为0.40,仅为第二产业(2.77)的14.4%和第三产业(1.96)的20.4%。这就是说,农业作为一个产业,以畸高比重的劳动力数量,只生产出相对低的增加值。进一步说,尽管有这个庞大的劳动力群体从事农业生产,当年的农产品产量被全国人口平均后,粮食仅为316.6公斤,棉花2.3公斤,油料5.4公斤,糖料24.7公斤,肉类11.0公斤。结果则是,城市居民的食品以粮票等各种票证限量供给,农村未能实现温饱的人口则高达2.5亿。

低下的农业劳动生产率,虽然本质上是由于缺乏激励机制的人民公社体制造成的(分子效应),但是,至少在统计意义上,也与因户籍制度束缚劳动力产业间转移导致的过高农业劳动力比重直接有关(分母效应)。换句话说,尽管在农业改革开始之前,虽然因劳动积极性不足的问题,使农业劳动力剩余的问题尚未明显暴露,整体上中国农业的内卷化或劳动力剩余化程度已经十分严重化了。

(二)解决农民收入问题的阶段

这个阶段的突出特征,是在采用新技术增加农产品供给,进而推动劳动力转移,导致农业劳动力比重下降并向其产值比重靠近的同时,农业劳动生产率提高,农业劳动力的边际生产力提高并向非农产业收敛。其结果是增加了农户的非农就业收入,并以相应的制度改革为条件,城乡收入差距逐步缩小。从20世纪80年代中期开始,农业中普遍实施了家庭承包制,改革效应不仅体现在农业产量大幅度提高,也由于激励机制的改善使劳动生产率得到提高,使剩余劳动力显性化,中国农业即进入这个发展阶段。无论从理论还是从实证的角度,随着2004年左右刘易斯转折点的到来(参见Cai, 2016),这个阶段相应结束。

在此前的发展阶段上,农业劳动力比重与产值比重之间的不对称,导致农业比较劳动生产率明显低于非农产业,并且,正如刘易斯在定义二元经济时所指出,农业劳动的边际生产力如此之低,以致为零或负数。这就注定了农民的收入是低下的,而解决问题的出路是农业剩余劳动力向非农产业的转移。伴随着剩余劳动力向农业外转移,农业劳动的边际生产力不断提高,并且随着农业生物技术的进步以及(因劳动力相对稀缺程度提高而诱致的)机械化水平的提高,农产品供给能力不仅未遭到削弱,反而获得显著增强。到2014年,农业产值比重下降到9.2%,农业劳动力比重下降到19.1%,农业比较劳动生产率提高到0.48,农产品人均占有量分别达到粮食443.8公斤,棉花4.5公斤,油料25.6公斤,糖料97.7公斤,肉类63.7公斤。如果按照实际务农人数平均计算,劳均粮食产量比1978年增加了2.8倍。

根据诱致性技术变迁理论,农业技术的采用特点和变化,是通过对生产要素相对稀缺性从而相对价格做出反应而形成的,即农业技术倾向于节约相对稀缺的生产要素,而更集约地使用相对充裕的生产要素(Hayami and Ruttan, 1980)。这个理论假说启发我们,可以把农业发展或技术变迁与作为相应发展阶段特征的劳动力比重及其变化统一进行观察。例如,农业机械化特点及其变化,就反映了在中国农业的这个发展阶段,生产要素禀赋变化与技术变迁方向之间的互动关系。

根据农业机械的特点,我们粗略地把大中型拖拉机及其配套农具视为劳动节约型技术,把小型拖拉机及其配套农具视为劳动使用型技术。我们观察到,在1979-1995年期间,大中型拖拉机总动力的年平均增长率为0.84%,而其配套农具的增长率为-1.7%;同期小型拖拉机总动力年平均增长率则高达11.2%,其配套农具增长率为10.5%。此后,随着农业劳动力大规模转移,生产要素相对稀缺性发生变化,即出现了农业中的劳动力短缺现象,技术变化的方向则发生了逆转。在1996-2012年期间,大中型拖拉机总动力年平均增长率为11.8%,其配套农具增长率为13.2%,而小型拖拉机总动力的年平均增长率下降为4.7%,其配套农具增长率为6.7%。

(三)解决生产方式问题的阶段

这个阶段的主要特征是随着劳动力成为相对稀缺的生产要素,农业技术变迁越来越倾向于劳动节约型,资本替代劳动的过程加速。这个生产要素替代的过程要求农业经营规模相应扩大,以防止出现明显的资本报酬递减现象。在这个阶段上,中国面临着两个相互关联的制度性约束,一是户籍制度阻碍劳动力的彻底转移,导致农业劳动力的老龄化和兼业化,以及土地集中的意愿不强;二是由此造成的土地流转不畅,与土地制度一道共同制约农业经营规模的扩大。可以说,至少从2004年中国经济到达刘易斯转折点开始,中国农业就进入这个新的发展阶段。

经过前面两个发展阶段,农业中使用越来越多的现代生产要素,资本投入增长快于劳动投入的增长,相应地,劳动生产率也得到显著提高。根据全国农产品成本收益调查数据(NDRC,历年),我们可以从占到粮食播种面积81%的稻谷、玉米和小麦投入情况,观察到这个明显的变化,即物质资本投入和劳动力投入消长。如图2所显示,2004年以来,粳稻、玉米和小麦三种粮食作物的实际物质与服务费用加快上升,单位面积的用工数量则呈大幅度下降的趋势。2003-2013年期间,三种作物的实际物质与服务费用分别以1.9%、3.2%和2.6%的年均增速提高,而人工投入量则分别以4.4%、3.9%和5.0%的年均速度减少。

与此同时,农民收入的增长以及城乡收入差距的缩小,却越来越不依赖于农业收益本身。特别是在劳动力大规模转移并迎来刘易斯转折点的情况下,非农经营和工资性收入成为农民家庭收入中最主要的组成部分。例如,2014年,农户现金可支配收入中有63%的部分与农业经营无关,而在当年增长的收入中,非农收入的贡献更高达75%。这一现实提出了两个值得深思的农业发展问题。

首先,随着经济发展阶段的变化,以往增加农民收入的源泉终究渐趋枯竭、无以为继。对人口数据的分析表明,继中国16-59岁劳动年龄人口从2011年开始负增长之后,无论是按照常住人口的口径还是户籍人口的口径,农村16-19岁这个潜在外出务工人口也于2015年开始负增长,外出农民工的增长必然减速。事实上,外出农民工年增长率已经从2005-2010年期间的平均4%下降为2014年的1.3%,2015年则仅为0.4%。这一变化的一个重要含义便是农民收入中工资性收入的增长不再可能保持以往的速度。

其次,这种农户收入构成说明,解决农民收入增加的成功实践,并不能自然而然地解决农业生产方式或效率问题。一方面,来自农业的收入比重小意味着农业经营的激励不足,更高的非农产业收益引导着农业劳动力转移,农业收益却难以诱致形成一个牢固的农业生产方式;另一方面,缺乏效率和自生能力的农业生产方式,不能保障农业经营获得合理的收益,农业收益无法支撑农民收入的提高。这种恶性循环终究成为中国实现农业现代化,并最终解决“三农”问题的障碍。

因此,虽然我们并不能有把握地说,中国的食品供给问题和农民收入问题已经得到了彻底的解决,但是,适应中国经济发展阶段的变化及其要求进行的增长方式转变,构建一个经营有规模、生产有效率、服务靠社会、竞争有优势、产业能自立的现代农业生产方式,是中国农业发展现阶段的主要任务,并且具有十分的紧迫性。

二、关于农业作为产业的若干传统观念

在中国的农业经济问题讨论中,有两个理论传统十分流行,其一是以舒尔茨为理论渊源的农业中规模经济具有特殊性的观点,其二是理论和政策界普遍接受的农业具有产业弱质性的观点。虽然中国农业经济中存在的问题,究竟在多大程度是受到这两种理论认识的影响,本身也是值得深入讨论的问题。,如下的讨论将表明,这两种认识的确对于中国农业政策方向的理论讨论和实际调整,至今发挥着不利的影响。

(一)农业生产要素 “假不可分性”的神话

舒尔茨(1983)以拖拉机为例,证明作为存在规模经济的依据——生产要素不可分性,在农业中却是不存在的,即所谓“假不可分性”。他指出,拖拉机可以根据土地耕作面积,按照不同规格和型号来制造,既可以非常之大,也可以如此之小。进一步,他实际上把由拖拉机推导出来的“假不可分性”扩展到其他生产要素,例如,他认为兼业这种农业劳动力配置方式甚至可以使劳动者成为“可分的”。诚然,他关于农场规模不是决定传统农业或现代农业基本经济特征的观点是正确的,而且他也承认,在劳动力相对价格较低或较高的情况下,使用小型或大型拖拉机分别更具合理性,但是,总体而言,他还是过于把农业中规模经济的特殊性予以一般化进而绝对化了。

这种着眼于论证农业中规模经济并不突出的理论,在20世纪80年代初中国农业实行家庭承包制(即把大规模的生产队经营分解为细小的家庭经营)时,被用来为改革的合法性背书,在当时中国农业所处的发展阶段上,此说也的确提供了颇为重要且有力的理论依据。然而,时过境迁,在中国农业分别完成了解决食品供给问题和解决农民收入问题的阶段性任务后,过小的经营规模无疑会妨碍农业机械的使用。我们观察一些现实中的农业经营事例,可以看到小规模农业经营是怎样提高交易费用,从而造成规模经济损失的。虽然表面来看,农业机械商业性或合作性的服务,即农民不必全靠自己购买农业机械,而是购买农业机械服务公司或农业机械合作社的社会化服务,可以继续维系农业机械的“假不可分性”假说,但是,把农业经营中生产成本与交易费用结合起来考察,则会发现农业经营规模已经成为农业生产效率提高的现实制约。

首先,关于农业生产要素假不可分性的一种观点是,小规模农户不必自己拥有农业机械,而是可以购买社会化的农机服务。但是,狭小的户均规模以及地块分布的分散性,限制了对大型农业机械服务的使用。虽然理论上说可以通过相邻地块承包农户之间的协作解决农机服务的规模问题,但是,以家庭为单位的土地承包和经营,使得农户的种植作物及品种可能千差万别,一个承包农户与相邻地块承包农户之间的谈判难度无疑是很大的,这也必然显著提高购买农机服务的交易费用。

其次,农民在产前、产中和产后购买生产资料和相关服务的活动,也存在着规模经济。利用这种规模经济需要具有一定的能力和激励,以便讨价还价、收集信息、评估结果并付出相应交易费用,而土地面积从而经营规模的狭小和细碎,必然提高交易费用从而降低激励。例如,农民在种子市场上常常面临众多选项,面对着劣质甚至假种子的欺骗,如果没有足够大的经营规模,则难以想象他们愿意并能够付出时间、精力和财力进行有效的甄别和选择。

最后,狭小的经营规模难以形成技术变迁的有效诱致机制。生产要素相对稀缺性或者市场需求总是因时因地而发生变化的。在大规模经营的条件下,这种变化会通过生产要素相对价格变化,或者生产经营成本变化,形成引导信号,诱致技术朝着节约稀缺要素或符合市场需求的方向变迁。但是,在狭小的经营规模情况下,生产者则难以对市场信号做出有效的反应。例如,采取提高税收的办法可以减少对农药的使用,但是相应提高农业生产成本。大农场可以采取诸如灯光诱虫,集中歼灭的办法,但是,一家一户的小农户则难以就诸如把害虫诱导到谁家地块这样的问题达成一致,相当于妨碍替代技术的采用。

(二)对“农业弱势产业论”的讨论

长期以来,中国的农业经济学家大多把农业这个产业的“弱质性”,作为不辩自明的前提以及对农业进行保护的依据,却鲜有研究对之做出经验性的检验。大体来说,人们给出了三个方面的理由(例如高帆,2006)。第一,农业是一个自然再生产与经济再生产相交织的过程,劳动力在生产期间得不到充分利用。第二,农业受到更强烈的自然因素影响,形成生产结果的不确定性。第三,一方面,农产品供给在某种程度上具有“蛛网效应”;另一方面,进入到一定发展阶段后,农产品需求的收入弹性又会小于1,都造成生产者的收入缺乏稳定的保障。显而易见,上述三点理由无非是传统观念的旧调重弹,在现代金融保险制度和更高的产品市场形态下,加上必要的政府调节职能,至少这三个方面很难成为农业产业“弱质性”的有力论据。

更有说服力的讨论,不是着眼于农业弱质性的普遍性,而是把传统类型农业的国家,特别是具有人地比率高特征的国家与土地禀赋优越的新大陆国家进行对比,给出了一个静态的理由即农业比较优势论,以及一个动态的理由即农业劳动力比重论,两个论据结合起来,在某种程度上形成了中国农业特殊论(例如陈锡文,2015)。按照这种观点,首先,农业资源禀赋无法与美国、澳大利亚这样的国家进行竞争;其次,过于庞大的农业劳动力规模难以一下子安置,因此,一般性的扩大经营规模的路径似乎走不通,仍然需要利用国际规则或多或少对农业进行补贴和保护。

国际经济学界关于农业保护的经验研究,对这种中国农业特殊论,既有支持也有否定。例如,本间和速水(参见Anderson and Hayami, 1986, Chapter 4)所做的计量分析显示,一国农业的比较优势越低,该国农业的保护水平就越高;同时,由于农业份额降低意味着非农业人口补贴农业的能力和意愿提高,因此,随着农业劳动力比重或产值比重下降,农业保护水平会提高。然而,归根结底,农业保护导致效率损失是不争的事实,因此,农业保护水平不会一味提高下去。经验表明,当农业劳动力比重下降到6%-8%或农业产值比重下降到4%左右时,一个拐点就出现了,农业保护水平停止上升。这意味着,对农业的补贴或“反哺”是特定发展阶段上的现象,而“农业弱势产业论”则倾向于打破阶段性界限,将补贴和保护固定化或永恒化。

例如,根据速水的划分,日本农业也经历过食品问题阶段和贫困问题阶段,但是,此后没有按照逻辑走向农业生产方式问题阶段,而是拐向了岔路口的另一边,即实施农业保护政策(Hayami, 1988)。即使在达到农业份额下降的临界点之后,日本农业仍然沿着保护的方向前进。安德森等和速水的研究(Anderson and Hayami, 1986;Hayami, 1988),就是从农业保护付出的效率代价和福利代价入手,希望把日本等经济体的农业引导到旨在提高效率的调整问题阶段。而许多曾经被认为缺乏农业比较优势的国家,最终也确实构建起更有效率和更具竞争力的农业生产方式。

如何在缺乏比较优势的国家发展农业,固然不仅仅是一个单纯的产业政策问题,还涉及社会、民生和粮食安全等问题。但是,现代化的农业生产方式终究是统筹解决上述问题的根基。特别是,是否要把农业作为弱质产业保护起来,归根结底不取决于农民的期待和政府的愿望,而受到国际农产品价格天花板、国内农产品生产成本地板、世界贸易组织规则黄线和土地资源红线等一系列不以人的意志为转移的因素制约。在探索所有可以为我所用的解决方案的同时,扩大农业经营规模,遏止资本报酬递减现象,无疑是一个不可回避的路径。

三、中国农业经营规模现状分析和对策

自20世纪80年代中期以后,作为家庭承包制改革的结果,农户成为中国农业的基本经营单位,原来由生产队统一耕种的土地,按照农户家庭成员数和劳动力数的一定比例,以及好地坏地搭配的原则,分配到每个农户。为了巩固这一改革成果,国家通过法律把家庭经营确定为农业基本经营制度,并将承包期延长为30年。这不仅形成极为狭小的土地规模,而且每户的土地也往往是分散的。而这种地块的分割也因过多的道路、田埂和沟渠导致耕地利用率的降低。而且,即使随着劳动力短缺形成土地集中的内在要求,由于现行的户籍制度使农民难以改变永久居住地,土地经营规模难有实质性的扩大,更不必说人户与土地的分离而又不能充分流转和集中造成的土地撂荒或粗放耕种了。

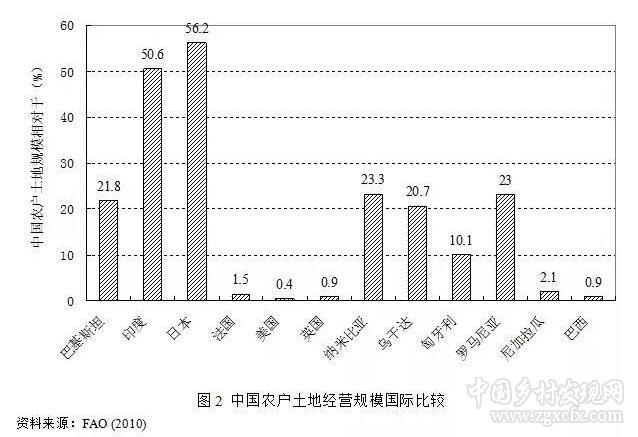

美国作家梭罗在《瓦尔登湖》中描绘了一种自给自足的农业生产方式:一个人如果要简单地生活,只吃他自己收获的粮食,那么他只要耕几平方杆(每平方杆约等于25.3平方米)的地就够了,而且用铲子比用牛耕又便宜得多……正如图2所示,中国农户的平均土地规模,不仅远远小于欧美发达国家、东欧国家、拉丁美洲和非洲国家,甚至显著小于亚洲邻国。由于中国每个农户的土地还分散在若干不同位置,每个农户的土地平均被分散为5、6块甚至更多(Gao et al., 2012),算下来与梭罗描写的情形几近没有差别。

根据陈锡文提供的数字,近年来通过把土地承包权和经营权分离等鼓励政策,促进了土地的流转。在13亿亩多承包地中,现在大概有3.8亿实现了流转,有9.4亿是没有流转的,流转的部分约占28%。从农户来看,约有1.7亿农户还没有流转土地,只有6000万农户部分或全部土地被流转,所占比重为26%(姚远、韩淼,2015)。此外,根据一项包括不同时期的抽样调查,农户耕种自己承包土地与转入土地的比率,从1996年的97:3变化为2008年的81:19(Gao et al., 2012)。农户耕种更大比例的转入土地,无疑意味着土地出现了集中的趋势,经营规模有所扩大。尽管如此,按照国际标准,中国农业的土地规模以及由此导致的农业经营规模十分狭小,迄今仍是毋庸置疑的事实。

这种状况,在微观上妨碍了农户提高农业生产效率,在整体上则构成中国农业生产方式现代化的障碍。蔡昉和王美艳(2016)通过农业生产函数估计,得出了关于农业发展阶段与面临挑战的一些结论,我们简要概括如下。

首先,直到1984年改革效应显现之前,中国农业处在解决食品问题的阶段,呈现典型的二元经济特征,表现为劳动的边际生产力十分低下,1978-1984年期间粳稻和小麦的边际劳动生产力均为负数,玉米的边际劳动生产力也低到接近于零,与刘易斯“零值劳动”假说是相符的。与缺乏现代生产要素的较低级发展阶段相对应,这时资本的边际生产力较高,也符合理论预期。

其次,以1978-1990年为基点,粮食作物边际资本生产力递减趋势与边际劳动生产力递增趋势均非常明显。特别是到2007-2013年期间,粳稻的边际资本生产力降低了27%;同期玉米和小麦的边际资本生产力分别下降了29%和19%。与之相对应,粳稻的边际劳动生产力同期增长了50倍;玉米和小麦的边际劳动生产力则分别增长了7倍和55倍。三种粮食作物边际劳动生产力的提高幅度,远远高于边际资本生产力的下降幅度。

最后,我们观察到,在迎来刘易斯转折点之后,中国农业的边际资本生产力呈现下降继续的趋势,由此可以说明,在生产要素相对稀缺性从而相对价格发生变化的条件下,农业经营规模狭小已经构成一种制约因素,导致资本报酬递减和投资回报率下降。按照舒尔茨的理论及其政策含义,改造传统农业的关键是引进现代化的生产要素,但是,这类新型生产要素终究需要一个临界最小经营规模,才可能实现有效率的配置。

在改革开放期间,中国农业走过了不平凡的发展道路,分别经历了解决食品问题的阶段和解决农民收入问题的阶段;既有力支撑了同一时期的高速经济增长,也在国力增强后得到了来自工业和城市的慷慨反哺。随着中国经济跨越刘易斯转折点,资源禀赋发生了根本性的变化,农业中机器替代劳动力越来越普遍,资本劳动比显著提高。然而,由于狭小土地经营规模的制约,农业中也开始出现资本报酬递减现象,成为效率进一步提高从而赢得市场竞争力的障碍。补贴和保护终究无法替代生产方式的现代化,中国农业正面临着严峻而紧迫的挑战。

毋庸置疑,在激励机制和市场信号正确的前提下,遵循生产要素相对稀缺性从而相对价格的变化,农民作为生产方式现代化的活跃且富于创造精神的经营主体,完全能够自行选择适当的技术结构和要素投入结构。然而,现行土地制度和户籍制度等仍然设置着诸多的体制性因素,妨碍土地经营规模的扩大,成为农业生产方式与工业化、信息化、城镇化同步实现现代化的障碍。因此,相关领域的制度变革和政策调整,不仅本身可以产生提高潜在增长率的改革红利(如参见Cai and Lu, 2013),还为解决农业下一个发展阶段的任务解除制度束缚。或者说,旨在构建中国特色现代化农业生产方式的政策努力,是供给侧结构性改革的逻辑组成部分。

(参考文献略)

中国乡村发现网转自:中国经济学人(微信公众号)2017-10-22

(扫一扫,更多精彩内容!)