【摘要】利用地理集中度的分析方法,基于1978—2014年粮食主产区历史数据,构建CGR和CGI指数对我国粮食生产、地方财政收入农民收入协调度分析。结果表明,从总体情况看,1978—2014年的30多年里,无论“粮食—财政”协调度,还是“粮食—收入”协调度都有所好转;从空间分布看,CGR和CGI指数显示,全国粮食主产区“粮食—财政”协调度和“粮食—收入”协调度的地理分布有很大改变,东北作为新兴的粮食主产区,协调程度往往由非常协调转向不协调,东部和南部省份则呈现出相反的趋势;从时间趋势看,我国最大的粮食主产区省份情况越发不协调,无论CGR还是CGI指数均显示,黑龙江省、河南省等最大的产粮大省,都属于最不协调的地区,而与之对应的一些东部、南部沿海发达省份协调度有所改善。

【关键词】粮食生产格局; 地方财政收入; 农民收入; 协调度; 粮食主产区

基金:国家自然科学基金青年基金项目(71303041)

粮食安全是确保国民经济长期稳定发展的前提。改革开放以来,随着经济的发展,国家对农业投入的增加,粮食生产能力大幅度提高。其中粮食主产区粮农做出了极为重要的贡献。中国粮食主产区是商品粮生产的核心区域,粮食主产区的生产状况直接关系到国家的粮食安全,对国家的粮食生产、粮食农产品的有效供给等有重要的引领作用。国家重视粮食生产,可粮食生产与县级财力“粮财倒挂”现象十分严重,全国800个产粮大县中国家级贫困县就有105个,大多贫困户的收入是单纯依靠种植业,脱贫户也多是因转移性收入或其他务工收入增加才脱贫,许多产粮大县是财政穷县,产生粮食种植越多、地方财政越穷、农民收入越低、经济发展越落后的怪圈,这种差距的加大不仅影响社会和政治的稳定,阻碍消除贫困的进程,对中国经济的长期增长也会产生不良的影响[1-2]。因此,在2020年全面建成小康社会和实现全面脱贫的大背景下,分析粮食生产、地方财政、农民收入及贫困发生的关系,防止“粮财倒挂”及“粮收倒挂”,协调“粮财”一致和“粮收”一致,有助于更好调动地方政府抓粮和农民务农种粮积极性,提高粮食主产区地方财政收入和人均财力水平,也有助于根据主体需求的相关针对性建议、提高调整政策的精准性。

近年来有学者对粮食生产、地方财政收入与农民收入的协调性展开研究。尹成杰认为国家实施的粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等惠农政策有效促进了粮食持续增产,同时增加了农民转移性支付,促进了粮食增产与农民增收[3]。另有学者认为粮食增产与农民增收没有达到真正意义上的协调,主要原因有:粮食的增产对农民收入的贡献率逐年递减,农民外出务工收入成为农民增收的主导力量[4];农民自身的文化素质过低,制约农民劳动力有效转移[5];粮食比较效益低,受“谷贱伤农”的制约[6]等。在区域粮食增产与经济发展研究方面,表现为更多经验性规范研究探讨区域粮食经济发展现状和对策[7-8],注重对人口、经济发展及其相互关系的研究[9-11],不同地区由于气候、地理、人文以及经济条件等的不同,会对农民行为造成影响,进一步造成各个地区经济社会发展程度的不同[12-13]。在研究方法上,辛岭等采用几何加权平均法分析研究粮食生产与农民收入协调性[14];娄厦等引入协调性指数,利用相对比较方法和数据纵向比较分析,将粮食生产与农民收入整合到一个指数当中,对具体数值进行测度和分析[15];龚波等运用灰色系统理论对粮食产量进行预测,并给出确保粮食产量稳定增长、增加农民收入的政策建议[16];余志刚运用DEA方法对粮食宏观调控的效率进行了测算,建议加快城镇化建设以提高农民收入[17]。已有的研究成果侧重对粮食和经济、粮食和收入的单一论述与研究,缺少对区域粮食生产与财政收入及农民收入三者相互关系的定量研究。

本文基于已有研究成果,以中国粮食主产区为研究对象,采用地理集中度的分析方法,构建粮食财政一致性指数(CouplingofGrainandRevenue,CGR)和粮食收入一致性指数(CouplingofGrainandIncome,CGI),试图厘清粮食生产、财政收入和农民收入之间的内在关系,以期推进主产区粮食生产与地区经济、农民收入协调发展,缓解或消除“粮食大县、财政穷县、粮农贫困”的困境,实现粮食增产增收、地区经济稳步发展、粮农收入明显提高、国家粮食安全保障的多方共赢局面。

1 研究区域与数据来源

1.1研究区域

粮食主产区相对于非主产区而言,是指地理、土壤、气候、技术等条件适合种植粮食作物、粮食产量高、种植比例大,并且具有一定经济优势的专属经济区[18-19]。基于2004年中央一号文件及财政部2013年颁发的《关于改革和完善农业综合开发政策措施的意见》,本文全国粮食主产区(以下简称“主产区”)包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、河南、安徽、江西、湖北、湖南和四川共13个省、自治区(图略)。从粮食种植区划看,粮食生产主要分布于长江中游区、黄淮海区和东北区。主产区13个省域单元大多数处于平原或低丘区,气候湿润或半湿润,雨量充沛,光、热、水资源组合较好,土壤有机质含量较高,易于耕作和水土保持,适合农作物生长。2015年,我国13个主产区粮食产量占全国总产量的75.8%,特别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、河南这7个北方主产省区占全国粮食总产量约五成。

1.2数据来源

从研究的科学性出发,对于粮食主产区粮食生产与收入水平的协调度分析,搜集和分析越小的行政单位(例如以县为基础)数据,结果会越客观真实。但我国13个粮食主产省里有680个产粮大县,考虑到数据量太大,依靠地理数据分析会造成结果不那么显著;且从资料获取难度上,县域经济的时间序列数据无法获取完整数据。因此,本文研究数据主要来源于中国经济与社会发展统计数据库、wind数据库以及各主产省统计公报以及历年《中国统计年鉴》。根据历年数据进行整理,获取时间序列为1978—2014年的13个粮食主产省(自治区)的粮食产量、地方财政收入、农民人均纯收入(以下简称农民收入)的数据,对获取的数据进行归一化处理。考虑到1997年重庆市脱离四川省划为直辖市,为保持数据的连续性和一致性,将重庆市的粮食产量、财政收入和农民收入的数据并入四川省计算。计算采用Excel和SPSS软件,作图采用ArcGIS10.0软件。

2 研究方法

2.1地理集中度

为了解粮食主产区粮食生产、地方财政收入、农民收入之间的协调关系,可借助地理集中度的概念衡量。

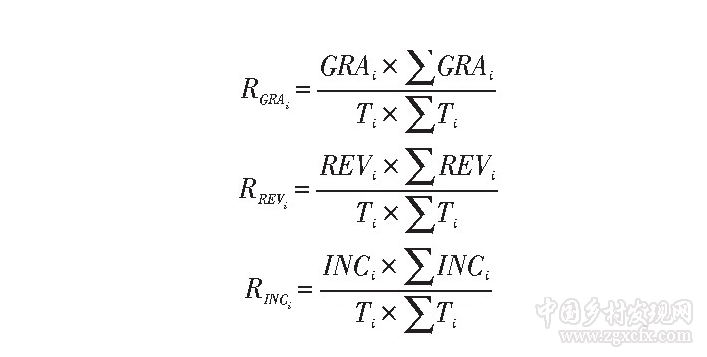

地理集中度是表明某项活动在地域上集中程度的指标,在反映某一产业部门的集中度,以及某一区域在高层次区域的地位和作用等方面具有重要意义[20]。参考地理集中度的概念,构建粮食集中度、地方财政收入集中度、农民收入集中度三个指标,用于衡量粮食供给、财政收入和农民收入的空间集中程度。其计算公式如下:

式中:RGRAi、RREVi和RINCi分别表示某时段i地区粮食、财政收入、农民收入的地理集中度;GRAi、REVi和INCi分别表示i地区的粮食产量、地区财政收入和农民人均纯收入;Ti表示i地区的国土面积。

2.2CGR和CGI指数

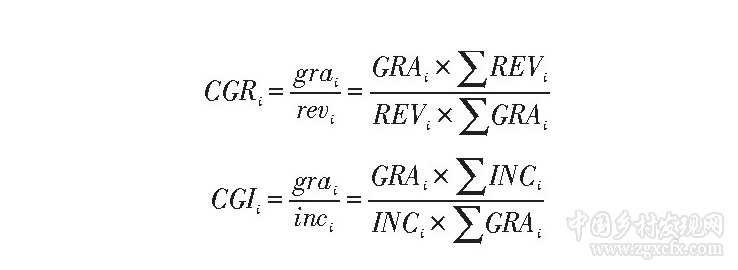

为进一步分析粮食产量和地方财政收入以及农民收入之间的关系或偏差,借鉴人口经济一致性系数[18],计算粮食地理集中度和地方财政收入以及农民收入地理集中度的关系,即CGR指数(CouplingofGrainandRevenue)和CGI指数(CouplingofGrainandIncome)。

其中,CGR指数是指某区域范围内粮食集中度占比与地方财政收入集中度占比的比值;CGI指数是指某区域范围内粮食集中度占比与农民收入集中度占比的比值。用公式表示为:

式中:grai、revi、inci分别表示某时段i地区粮食集聚水平、财政收入集中程度和农民收入的集中程度;GRAi、REVi、INCi分别表示i地区的粮食产量、财政收入和农民收入。

2.3分类体系和分类标准

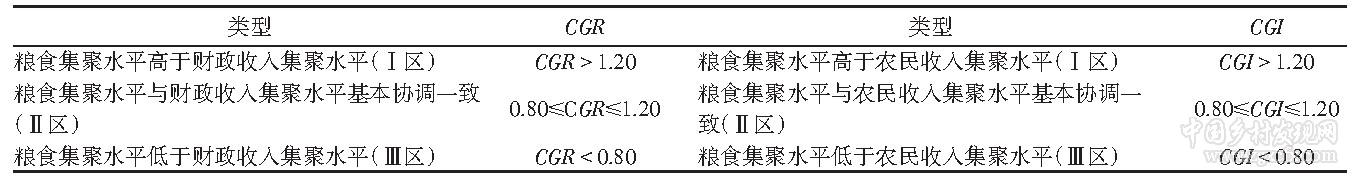

在构建CGR和CGI指数基础上,利用ArcGIS对数据进行分析和处理。对于粮食生产、财政收入和农民收入而言,代表的是粮食主产区粮食集聚水平、财政收入和农民收入的集聚水平。CGR和CGI指数的绝对协调水平为1,结合相关研究[21]以及粮食、财政和农民收入的现实水平,可以将CGR和CGI指数分别以上浮20%和下降20%为临界点,进行划分类型。例如,按照CGR数值,可以将13个粮食主产省划分为粮食集聚水平高于财政收入集聚水平(CGR>1.20)、粮食集聚水平与财政收入集聚水平基本协调一致(0.80≤CGR≤1.20),粮食集聚水平低于财政收入集聚水平(CGR<0.80)三类区域。按照cgi数值,将13个粮食主产省划分为粮食集聚水平高于农民收入集聚水平(cgi>1.20)、粮食集聚水平与农民收入集聚水平基本协调一致(0.80≤CGI≤1.20)和粮食集聚水平低于农民收入集聚水平(CGI<0.80)三类区域(表1)。根据三种类别,可以刻画出不同地区粮食生产与财政收入以及农民收入的空间协调或者偏理性。

3 结果与分析

3.11978—2014年主产区粮食生产与财政收入协调性分析

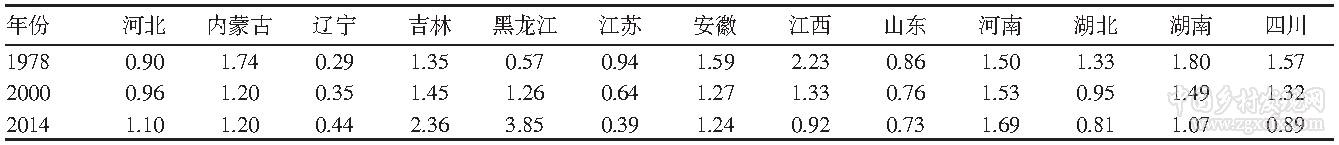

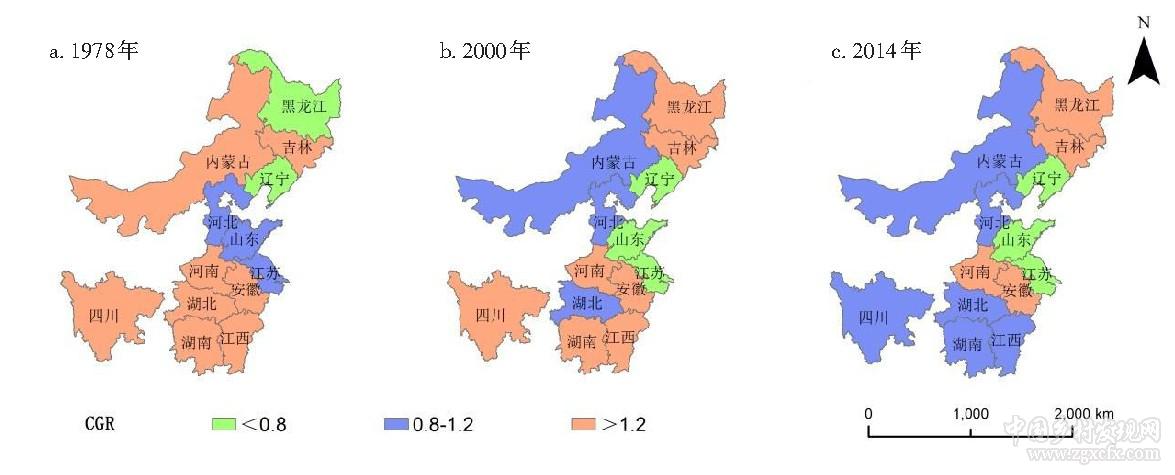

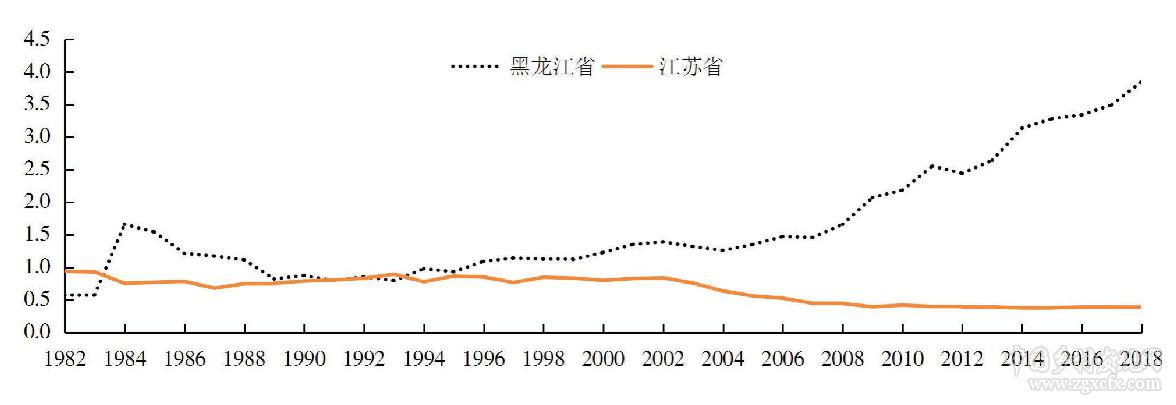

按照上文中计算CGR指数公式,分别抽取1978、2000和2014年三个时间节点,对13个粮食主产省的粮食生产和财政收入协调性进行分析。结果见表2、图1和图2。

表1 我国粮食主产区粮食生产、财政收入与农民收入的一致性分类标准

3.1.1基本情况

从表2、图2可知,1978年CGR指数在0.8~1.2之间的省份包括河北省、江苏省、山东省3个省份。其中CGR指数最小的是辽宁省,为0.29,CGR指数最大的为江西省,为2.23,后者是前者的7.69倍。就类型划分来看,CGR在0.8以下的省份有两个,0.8~1.2之间的有3个,而其余8个省都大于1.2。各省的CGR指数排名依次为:辽宁<黑龙江<山东<河北<江苏<湖北<吉林<河南<四川<安徽<内蒙古<湖南<江西。

2000年CGR指数最小的依然是辽宁省,而江西省有了很大降低,最高的是河南省,为1.53,最高最低值之间比例缩小为4.37。就类型划分来看,CGR在0.8以下的省份增加到3个,0.8~1.2之间的依然为3个,其余7个省份CGR指数大于1.2。各省的CGR指数排名依次为:辽宁<江苏<山东<湖北<河北<内蒙古<黑龙江<安徽<四川<江西<吉林<湖南<河南。

2014年CGR指数最小的变为江苏省,数值为0.39,最大的黑龙江省,为3.85,二者之间的差距增加到了9.87倍。就类型划分来看,CGR指数在0.8以下的省份有3个,0.8~1.2之间的有6个,其余4个省份大于1.2。各省的CGR指数排名依次为:江苏<辽宁<山东<湖北<四川<江西<湖南<河北<内蒙古<安徽<河南<吉林<黑龙江。

从年度变化来看,1978—2000年,再到2014年,主产区的最大CGR和最小CGR的差距先缩小,再扩大;而与此同时,CGR指数处于0.8以下的省份基本上保持在3个以下,处于1.2以上的省份则由8个减少到了4个,处于0.8~1.2之间的由3个增加到了6个。总体来说,粮食生产与财政收入协调程度有所改善。

表2 我国主产区粮食生产与财政收入一致性指数

图1 我国主产区分省

图2 我国主产区分省CGI指数

3.1.2分区变化情况

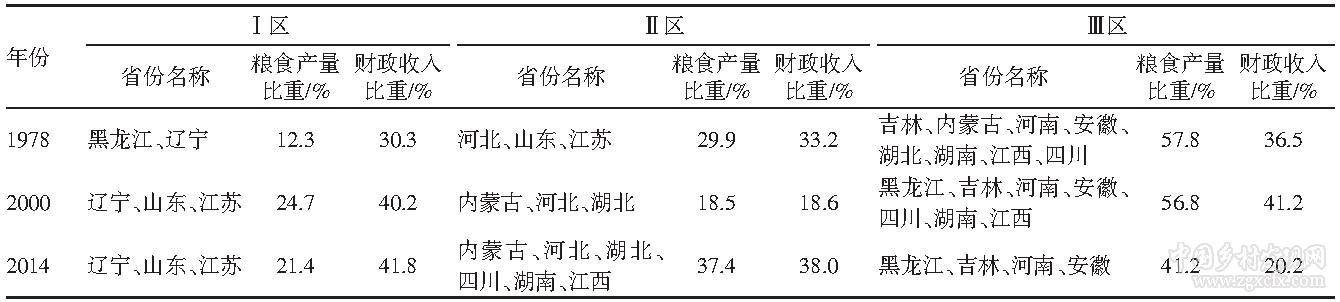

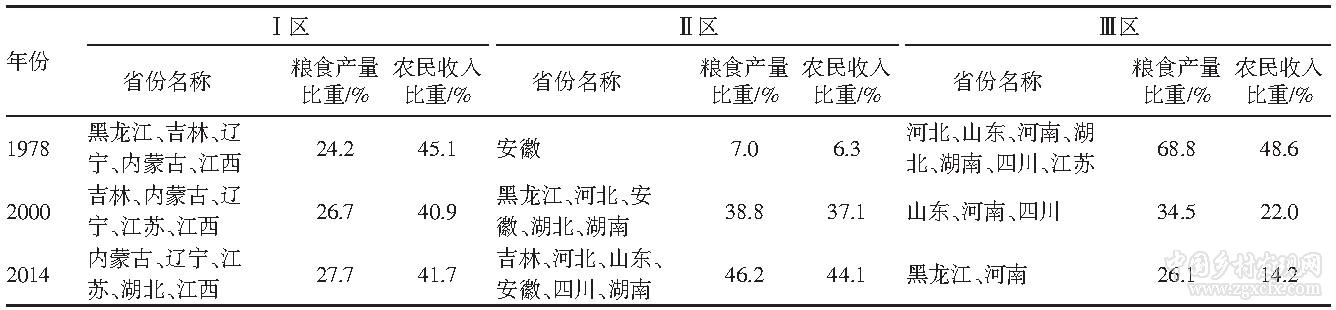

根据表1,按照CGR指数对主产区进行分类,可以将13个主产区分成Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区三大类型区域,分别代表粮食财政集聚的高水平、中等水平和低水平区域。处于Ⅰ区说明该省份财政收入水平高于粮食生产水平、处于Ⅱ区说明该省份财政收入水平基本等于粮食生产水平、处于Ⅲ区说明该省份财政收入水平低于粮食生产水平(表3)。

按照相应标准进行划分,1978年位于Ⅰ区的省份有两个,均位于东北老工业基地,其粮食产量比重为12.3%,财政收入比重占30.3%;位于Ⅱ区的有3个,主要位于华北和华东地区,粮食产量比重29.9%,财政收入比重占33.2%,比较协调;位于Ⅲ区的有8个省份,粮食比重为57.8%,财政收入比重为36.5%。而到了2000年,三种类型地区的省份数量和比重发生了变化,主要表现在Ⅰ区粮食比重和财政收入比重的增加;同时,最大的变化体现在黑龙江省由Ⅰ区直接进入到了Ⅲ区。2014年,这种变化进一步持续,Ⅰ区的三个省份财政收入比例达到了41.8%,而Ⅲ区省份由8个降低为了4个,其粮食比重依然占到主产区的41.2%,但财政收入比重只有20.2%。从省份分布来看,最不协调的CGR指数分布进一步向最大的粮食主产区集中,黑龙江省、河南省、吉林省和安徽省几个主要的粮食调出省份成为了“粮食—财政”最不协调省。

3.21978—2014年主产区粮食生产与农民收入协调度分析

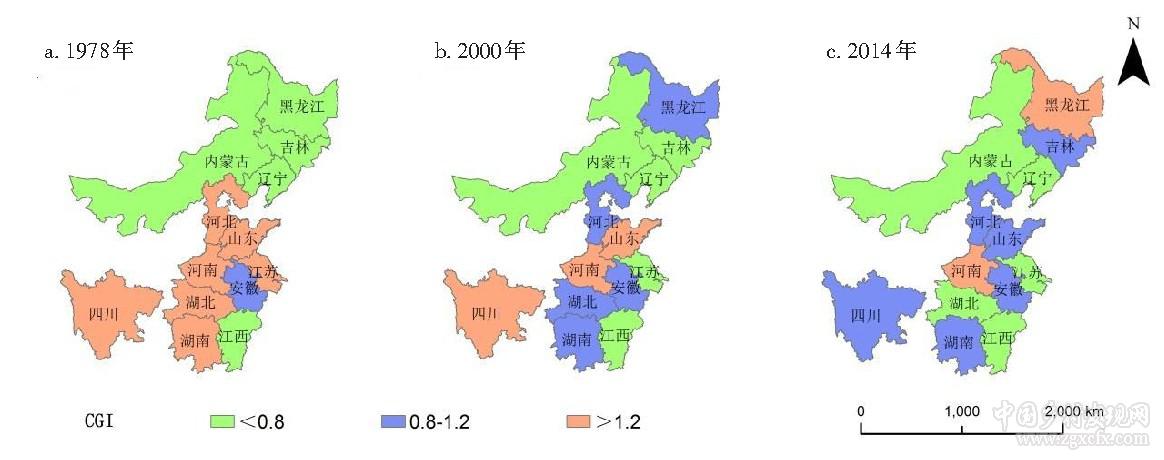

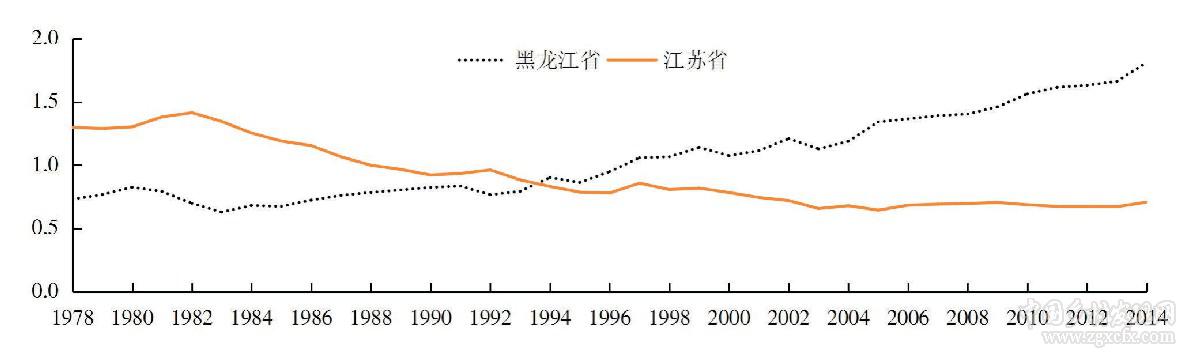

按照上文CGI指数计算公式,分别抽取1978、2000和2014年三个时间节点,对13个粮食主产省的粮食生产和农民收入协调度进行分析。结果见表4、图3和图4。

3.2.1基本情况

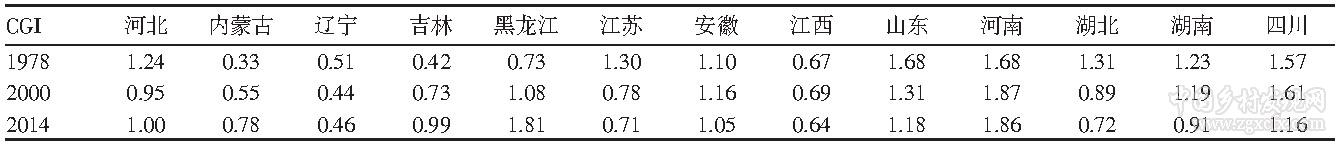

从表4、图2可知,1978年CGI指数在0.8~1.2之间的省份只有安徽省;CGI指数最小的是内蒙古自治区,为0.33,CGI最大的是山东和河南省,为1.68,二者相差4.09倍。就类型划分来看,CGI在0.8以下的有5个省份,处于0.8~1.2之间的有1个省,而其余7个省都大于1.2。各省的CGI指数排名依次为:内蒙古<吉林<辽宁<江西<黑龙江<安徽<湖南<河北<江苏<湖北<四川<山东<河南。

2000年CGI指数最小的是辽宁省,为0.44,最大的是河南省,为1.87,二者相差3.25倍。就类型划分来看,CGI在0.8以下的省份有5个,处于0.8~1.2之间的省份增加到了5个,CGR指数大于1.2的减少到了3个。各省的CGI指数排名依次为:辽宁<内蒙古<江西<吉林<江苏<湖北<河北<黑龙江<安徽<湖南<山东<四川<河南。

2014年CGR指数最小的省份依然是辽宁省,数值为0.46,最大的河南省,为1.86,二者差距为3.04倍。就类型划分来看,CGI指数在0.8以下的省份有5个,处于0.8~1.2之间的省份有6个,只有黑龙江省和河南省大于1.2。各省的CGI指数排名依次为:辽宁<江苏<江西<湖北<内蒙古<湖南<吉林<河北<安徽<四川<山东<黑龙江<河南。

表3 基于CGR分区的粮食产量比重和财政收入比重

表4 我国主产区粮食生产与农民收入一致性指数

图3 黑龙江省和江苏省CGR指数变化(1978—2014年)

图4 黑龙江省和江苏省CGI指数变化(1978—2014年)

从年度变化来看,1978—2000年,再到2014年,主产区的CGI指数和CGR指数相似,都呈现出了一个先缩小、再扩大的趋势。与此同时,CGI指数大于1.2的省份由7个减小到2个,总体来看,粮食生产与农民收入协调程度有所改善。

3.2.2分区变化情况

按照表1,对主产区按照CGI指数分类成Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区三大类型区域,分别代表粮食收入集聚的高水平、中等水平和低水平区域,处于Ⅰ区说明该省份农民收入水平高于粮食生产水平,处于Ⅱ区说明该省份农民收入水平基本等于粮食生产水平、处于Ⅲ区说明该省份农民收入水平低于粮食生产水平(表5)。

按照相应标准进行划分,1978年位于Ⅰ区的省份有5个,其中包括东北四省和江西,其粮食产量比重为24.2%,农民收入比重占45.1%;位于Ⅱ区的有1个,主要位于华北和华东地区,粮食比重7%,农民收入比重占6.3%;位于Ⅲ区的有7个省份,主要位于我国的中西部,粮食比重为68.8%,农民收入比重为48.6%。而到2000年,三种类型地区的省份数量和比重发生了变化,主要表现在Ⅰ区的黑龙江省进入了Ⅱ区,而三区的江苏进入了Ⅰ区。2014年,这种变化进一步持续,Ⅱ区的黑龙江省的CGI指数更加不协调,进入了Ⅲ区;Ⅱ区由1978年的1个省份增加到了6个,粮食产量比重达到了46.2%,农民收入比重达到了44.1%。从总体情况来看,主产区粮食产量和农民收入协调程度有所提高;但从黑龙江省、河南等粮食产量最大省份来看,这种情况却又有所加重,成为了“粮食—收入”最不协调省份。

3.3典型省份对比分析

从上文分析可以看出,我国粮食生产和地方财政收入以及农民收入的协调关系从1978年之后发生了深刻变化。一方面,从总体来看,由于国家惠农政策的实施,无论CGR还是CGI指数都有了很大改善;另一方面,值得引起重视的是部分最主要的产粮大省情况变得更加糟糕。针对后一个问题,本文抽取黑龙江省和江苏省做一个对比分析。

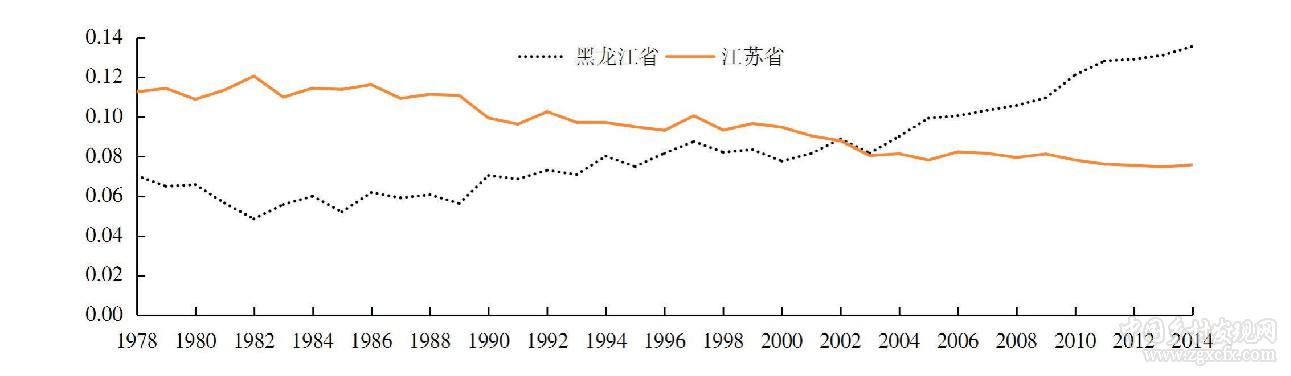

首先,提取出两个省份1978—2014年的CGR和CGI指数做一趋势图(图3、图4)。可看出,两个指数都呈现出明显的反向趋势,特别是2000年之后,这种趋势更加明显。从CGR指数来看,2000年之前,无论黑龙江省还是江苏省,大致的都围绕1上下波动,可以说比较协调;而2000年之后,这种趋势发生了重大改变,黑龙江省CGR值一路上扬,到2014年更是达到了3.85,是江苏省(0.39)的近10倍。从CGI指数来看,两省更是呈现出一个十字交叉的态势:1978年,黑龙江省CGI指数仅为0.73,江苏省为1.30;此后,两省呈现完全相反的趋势,到1994年,黑龙江省CGI指数超越江苏省,到2014年,黑龙江省CGI指数为1.81,而江苏省降低到0.71。

表5 基于CGI分区的粮食产量比重和财政收入比重

图5是1978年以来两省粮食产量占主产区的比例变化情况。与CGI指数分布情况类似,黑龙江省从改革开放以来,粮食比重呈现逐年上升的态势,由1982年最低的4.9%上升到2014年的13.6%,粮食产量2014年达到6242万t,是1982年产量最低点的1150万t的5.42倍;江苏省占主产区粮食产量比重则逐年下降,由1982年时的12.1%下降到2014年的7.5%,产量仅由1978年的2400万t,增加到了2014年的3490万t,增长幅度仅为45.5%。

事实上,从CGR和CGI的分区更能看出两省的不同变化。从CGR指数分布看,黑龙江省从1978年的Ⅰ区,进入2000和2014年的Ⅲ区,而江苏则由1978年的Ⅱ区,进入2000和2014年的Ⅰ区;从CGI指数看,黑龙江省由1978年的Ⅰ区,进入2000年的Ⅱ区,最后到2014年的Ⅲ区,而江苏省则由1978年的Ⅲ区,进入2000年和2014年的Ⅰ区(表2、表3)。两省基本上是相反的趋势,造成这一现象的原因,可能是江苏省农业生产的“非粮化”倾向以及黑龙江省的几乎完全粮食化。虽然还需进一步通过其他手段来验证这个假说,至少可以从其它省份的变化上得到一些佐证,例如,坚持粮食生产的河南省在1978—2014年,无论CGR还是CGI指数都处于Ⅲ区,粮食生产与财政收入以及农民收入的反向趋势值得重视。

4 结论与讨论

按照地理集中度理论,分别提出粮食生产集中度、地方财政收入集中度和农民收入集中度三个概念。在此基础上,进一步构建衡量粮食生产与财政收入以及农民收入协调度的CGR和CGI指数。利用粮食主产区的历史数据分析计算,得出结论:(1)从总体情况看,1978—2014年的30多年里,无论“粮食—财政”协调度,还是“粮食—收入”协调度都有所好转,主要表现在0.8~1.2的Ⅱ区省份增加,说明国家收入调节政策已经发挥了较好的作用。(2)从空间分布看,CGR和CGI指数显示,全国粮食主产区“粮食—财政”协调度和“粮食—收入”协调度的地理分布有很大改变,东北作为新兴的粮食主产区,其协调程度由非常协调转向不协调,东部和南部省份则呈现相反的趋势。(3)从时间趋势看,我国最大的粮食主产区的省份情况越发不协调。无论从CGR还是CGI指数均显示,黑龙江省、河南省等产粮大省,都位于2014年的Ⅲ区。而与之对应的一些东部、南部沿海发达省份协调度有所改善。

图5 黑龙江省和江苏省粮食产量占主产区比例变化

虽然种粮是否必然会导致贫困还需进一步验证,但在“精准扶贫”的大背景下,保障粮食安全和脱贫攻坚是不能放松的两件大事。脱离粮食安全搞扶贫是“竭泽而渔”,不顾地区经济发展和农民收入抓粮食是“缘木求鱼”,处理好粮食安全和脱贫攻坚的辩证关系,做到两个底线一起守,两个成果一起收,是未来必须重视的关键问题。

第一,改革开放特别是2000年以来,“粮食—财政”协调度和“粮食—收入”协调度有所改善,主要原因应在于国家各项惠农政策的实施,如2004年农业部制定规划,在13个粮食主产省(区)重点选建9个优势产业带;从2005年起,中央财政对连续5年平均粮食产量大于2亿kg且粮食商品量大于500万kg的产粮大县进行奖励;2007年底,国家先后在黑龙江、吉林、河北等省区建设了60多个大型商品粮生产基地;2009年国务院提出从13个粮食主产省区选出680个县(市、区、场),着力打造粮食生产核心区;2012年,中央财政农业综合开发部门项目资金中,给予粮食主产区的比上年提高近5个百分点。未来除给予粮食主产区特别是核心区更大力度支农惠农的优惠和政策倾斜,还应充分利用粮食主产区的资源比较优势,加快推进粮食深加工等产业链。

第二,中央惠农政策的实施出现明显的“溢出”效应,将主产区农民更“深刻地”固定在了粮食生产上。2004年以来,主产区粮食生产行为发生了进一步分化,重点粮食产区种植面积和产量进一步增加,而其他地区则缩减产量,造成了粮食主产区进一步集中在黑龙江、吉林、河南等省份,而这些省份是重点的“粮食—财政”和“粮食—收入”的不协调区。政策制定时一定要充分考虑其溢出效应。

第三,粮食主产区的贫困问题需得到进一步重视。在“精准扶贫”的大背景下,粮食主产区贫困应格外受到重视,这不仅涉及到效率和公平的争论,更关系到国家粮食安全和社会稳定。未来应进一步完善粮食主产区利益补偿机制,加大主产区农业科技推广力度、实现适度规模经营,加强农民的职业技能培训,真正使粮食生产以及其延伸产业成为农民的主要收入来源,以提高农民种粮的积极性。

第四,本研究基于粮食主产区的历史数据,从省级层面对我国粮食生产与地方财政收入及农民收入协调度展开研究,因数据选取、统计口径等因素,本文只关注主产区粮食产量及区域财政收入总值等宏观数据,未来应结合县级区域的微观数据调研及案例分析展开深入研究。

参考文献略

作者简介:齐蘅(1971—),女,黑龙江伊春人,博士研究生,副编审。主要研究方向为农业经济管理。吴玲 (1970—) , 女, 黑龙江哈尔滨人, 博士, 教授。主要研究方向为农村区域与发展。

中国乡村发现网转自:《经济地理》2017,06(37),156-163

(扫一扫,更多精彩内容!)