中国社会科学院引用联合国人口司数据,在近期出版的人口与劳动绿皮书(2019)中指出,中国人口将在2029年达到14.4亿人的峰值。这意味着,经过长期的人口缓慢增长,中国人口届时会进入负增长时期。然而,面对这样的预测我们却无需过于惊讶。

根据国际人口发展的经验,人口过渡理论认为,一个国家的生育率往往遵循一个倒U型曲线。在早期阶段,人口发展的特点是低出生率,高死亡率,因此低增长率。但随着人均收入的增加,死亡率首先下降,而出生率保持不变,所以增长率上升。但最终,随着经济和社会的发展,生育率下降,人口发展进入低出生率、低死亡率、低增长率的最终阶段。

中国也不例外。

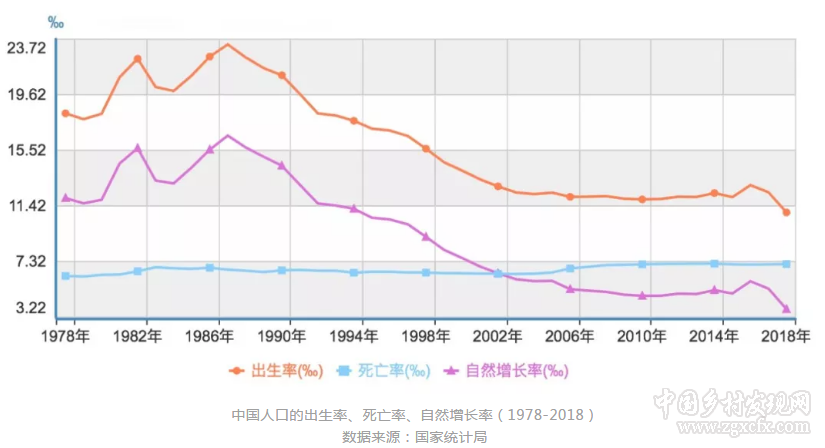

中国人口的出生率、死亡率、自然增长率(1978-2018)

中国的总生育率(即女性一生生育的孩子数量)从上世纪70年代末80年代初的2.5-3.0下降到了90年代初的2.0。由于生育率低于更替水平2.1,即子女替代父母人数的最低水平,中国人口在一定时间点上从上升到下降是不可避免的。

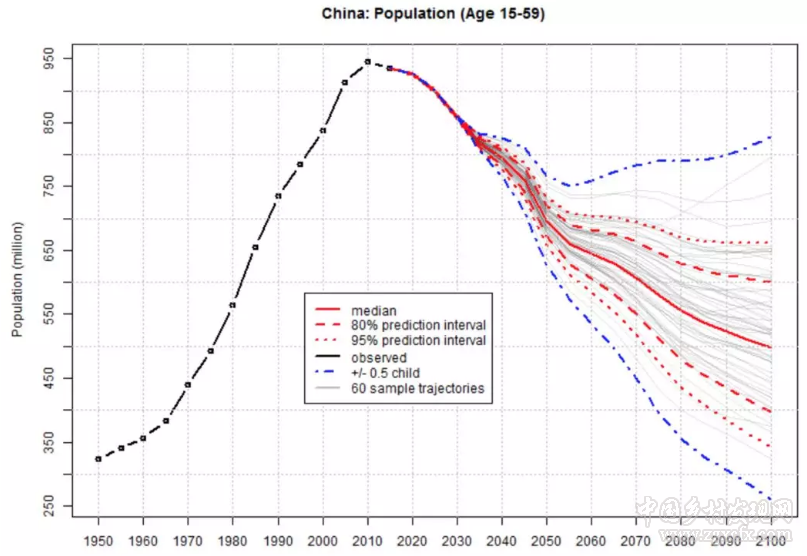

早在总人口达到峰值之前,2010年15岁至59岁的劳动年龄人口就已经达到了从增加到减少的拐点,人口年龄结构的这种巨大变化对中国的经济增长有着重要的影响。

图片来源:United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision

在改革开放的大部分时期,劳动年龄人口相对于非劳动年龄人口的快速增长,也表现为人口抚养比的下降,通过充足的劳动力供给、人力资本改善、高储蓄率、高投资回报率以及资源重新配置,促进了中国经济的高速增长。因此,这一时期的经济增长可谓得益于人口红利。

人口红利:是指因劳动年龄人口数量大、增长快及人口抚养比下降带来以下有利于经济增长的效果:劳动力数量供给充足;劳动力质量(人力资本)加快改善;低人口抚养比有利于高储蓄率和资本积累;劳动力充分供给有助于延缓资本报酬递减现象,保障投资高回报率;转移剩余劳动力带来资源重新配置效率,提高全要素生产率。

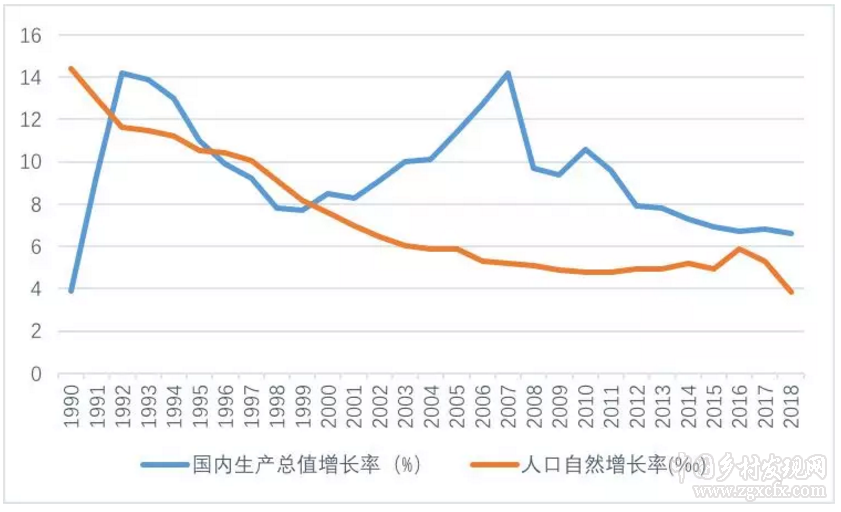

从2010年开始,适龄劳动人口减少和抚养比提高,意味着人口红利的消失,导致经济增长速度放缓。

过去40年的改革经验告诉我们,遵循经济发展规律,会影响一个国家能否实现富裕目标。人口转变的规律亦是如此。所以,随着中国从中等收入向高收入的过渡,低生育率和适度的经济增长成为一种新常态是理所当然的。

在大多数情况下,人口红利只是经济从低收入向中等收入过渡时经济增长的一个阶段性动力。因此,中国经济增速放缓并不意味着中国经济失去增长动力。相反,这是中国经济从高速增长向高质量发展转型的临界点。

2018年全年出生人口1523万人,人口自然增长率为3.81‰,与2017年(5.32‰)相比下滑1.51个千分点。中国观察制图(数据来源:国家统计局)

一般来说,经济增长是由生产要素的积累和配置驱动的,包括劳动力的投入、人力资本(体现在劳动者的教育程度和技能上)和物质资本,以及生产率的提高。特殊而言,在不同的发展阶段,各国对某些增长要素的依赖往往超过对其他要素的依赖。

对中国经济而言,随着劳动年龄人口负增长的到来,劳动力数量固然遭遇限制,然而,通过推动劳动力从农业向非农业领域转移,吸纳剩余劳动力,可以实现劳动力的重新配置,改善劳动力供给状况,同时提高资源配置效率,从而形成经济增长新动力。

由于所有这些新的增长动力都需要通过进一步改革来获得,因此,改革对增强中国经济潜在增长率的预期效果可以归结为改革红利。

第一项改革是挖掘人口红利的潜力。户籍制度改革是以潜在增长率衡量的改革红利最为明显的领域。

首先要消除阻碍农业劳动力流动的制度性障碍,然后需要消除农民工在城市落户的制度性障碍,将扩大城市部门的劳动力供应,促进资源重新配置带来的生产率提高。

由于劳动力供给更加充分,劳动力配置更加有效率,中国经济的潜在增长率将显著提高。

第二项改革应该是开发人才红利。教育体制改革的目标应该是通过提高各级教育质量和扩大教育的数量,同时提供在职培训来积累整体人力资本水平,这对维持长期经济增长至关重要。

在分析经济增长的来源时,经济学家发现,劳动力受教育年限作为人力资本指标,具有直接扩大要素投入的数量并间接提高生产率的效应,从而促进经济增长。

值得一提的是,义务教育延伸到学前教育阶段和高中教育阶段,是中国现阶段扩大受教育年限的可行和必要途径。

第三项改革是通过供给侧结构性改革获得红利。措施包括降低负债率、去杠杆化、处置“僵尸企业”、降低企业和创业者获取资源的交易成本、为所有市场主体创造公平竞争环境等。

我们需要建立一种破坏式创新机制,通过种种改革提高资本投入回报率、生产率、实现优胜劣汰,帮助中国实现经济增长模式从投入驱动型转向创新驱动型,以改革红利取代人口红利。

破坏性创新的概念是由著名的经济学大师熊彼特在1912年最早提出的,把创新视为不断地从内部革新经济结构。1997年,哈佛大学商学院克里斯坦森教授再次清晰的提出破坏性创新,弥补改进了熊彼特的创新理论。他认为,破坏就是找到一种新路径,不是在原有的基础上进行创新,而是找到一种新的生产函数和模式。

作者介绍:蔡昉,现任中国社会科学院副院长、中国社会科学院国家全球战略智库理事长。主要研究农村经济理论与政策、劳动经济学、人口经济学、中国经济改革、经济增长、收入分配和贫困等。著有《中国经济》、《中国劳动力市场的发育与转型》等,主编《中国人口与劳动问题报告》系列专著等。曾获国家级“有突出贡献的中青年专家”称号,获得第四届中国农村发展研究奖,被评选为“影响新中国60年经济建设的100位经济学家”之一。

中国乡村发现网转自:观中国 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)