摘要:支出型贫困是指因某些风险经历造成家庭刚性支出过高,远远超出家庭承受能力,使家庭基本生活难以为继的贫困类型。支出型贫困家庭多分布于低收入社区,其典型特征是:家庭劳动力少、教育负担重,家庭关系网络资源贫乏且风险遭遇多发,普遍面临收支缺口大和生活资料匮乏等困境。支出型贫困家庭可分为单因突生型、单因渐生型、多因突生型、多因渐生型四种类型,从前者到后者,其贫困复杂程度渐次加深。重大疾病、意外伤残等风险遭遇是支出型贫困的直接诱因,家庭韧性弱是支出型贫困的内在根源,家庭成员发展动力不足是支出型贫困持续的主观原因,社会保障不足是支出型贫困的外在结构因素。为此,支出型贫困治理应着眼于提高贫困家庭的家庭韧性,优化贫困家庭的发展环境。

关键词:支出型贫困;家庭风险;家庭韧性;生成机制;治理路径

一、问题的提出

自“精准扶贫、精准脱贫”上升为国家战略以来,精准扶贫成为贫困研究的热点问题。精准扶贫的基本原则是分类施策、因人因地施策和因贫困类型施策。传统的扶贫主要聚焦于收入型贫困,较少关注支出型贫困,即因重大疾病、子女上学、突发事件等因素造成家庭刚性支出过大,远远超出家庭承受能力所导致的家庭贫困。在传统扶贫格局下,支出型贫困家庭长期处于社会救助与扶贫开发的“夹心层”,得到的支持相对有限。随着风险社会的来临,支出型贫困及其治理问题日益凸显,并日渐成为精准扶贫中的一个重要议题。

相对于收入型贫困而言,学术界对支出型贫困的研究还很不够。从研究视角来看,在为数不多的成果中,学者们多关注重病、上学、突发事件等风险遭遇对支出型贫困的影响。风险遭遇固然是支出型贫困的诱因,但并非支出型贫困的充分条件;遭遇高支出风险的家庭能否避免陷入支出型贫困,关键在于家庭韧性,即家庭抵御风险的能力。此外,社会保障是否完善也是支出型贫困的一个重要影响因素。从研究对象来看,相关研究多以个体为分析单位,较少以家庭为分析单位。事实上,支出型贫困与家庭的刚性支出和承受能力密切相关,以家庭为分析单位更有助于从整体上把握支出型贫困的群体特征、贫困现状及其生成机制。

针对支出型贫困研究尚存的不足,笔者尝试以家庭为分析单位,分析支出型贫困家庭的群体特征、贫困现状及其生成机制,探讨支出型贫困治理的有效路径。研究数据来源于笔者2015年8-9月在湖北省黄石市、十堰市、武汉市所做的调查。调查采用多阶段抽样方法:在每市各抽取一个中心城区和一个远城区(县);在每个中心城区抽取6个不同类型社区,分别是1个商品房小区、1个单位型小区、1个老旧社区、1个城中村社区、1个旧城保护社区和1个安置型社区,在每个远城区(县)分别抽取1个中心城区小区、1个城郊接合部小区、1个乡镇驻地社区和1个农村社区;在各社区运用等距抽样方法抽取30个户主样本进行问卷调查。调查发放720份问卷,回收有效问卷528份,有效回收率为73.33%。

在本文中,支出型贫困家庭是指:因家庭成员罹患疾病、子女上学、突发事件等原因,造成家庭刚性支出过大,远远超出家庭承受能力,使家庭实际生活水平低于最低生活保障标准且短期内(连续6个月)不可能改变的城乡困难家庭。基于上述定义,本文依据家庭是否有风险经历、风险经历是否导致家庭基本生活发生了严重困难两个标准来识别支出型贫困家庭,即将遭遇了风险经历并导致家庭基本生活发生严重困难,且截至调查年度仍然处于严重困难状态的家庭界定为支出型贫困家庭。在528个有效样本中,有风险经历的家庭281户,因风险经历导致基本生活发生严重困难的家庭186户,在2015年基本生活仍然严重困难的家庭136户,即本文所说的支出型贫困家庭户。

二、支出型贫困家庭的贫困表征

(一)支出型贫困家庭的群体特征

1.支出型贫困家庭主要分布于低收入水平社区

已有研究表明,贫困人口多集中在低发展水平地区。本文的统计结果显示,支出型贫困家庭的社区分布特征与贫困人口社区分布的一般特征一致:旧城保护区的支出型贫困家庭比例最高,达到33.3%;安置型社区和农村社区次之,分别为31.7%和31.3%;商品房小区的比例最低,为15.2%。从城中村社区到商品房小区,支出型贫困家庭占比逐渐降低。

2.支出型贫困家庭劳动力少,教育负担重

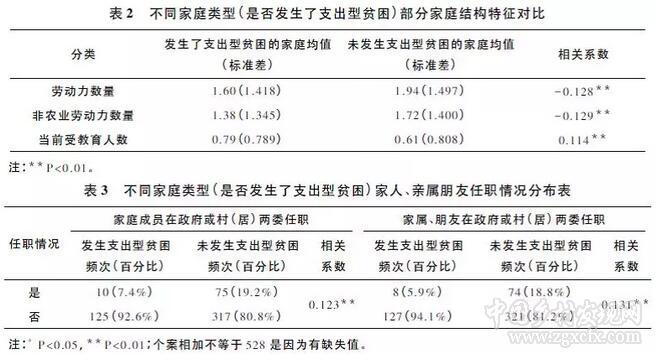

已有研究指出,家庭抚养率高、人口负担重可能导致家庭陷入贫困。本文研究验证了上述观点:家庭劳动力数与是否发生支出型贫困呈显著负相关,家庭受教育人数与是否发生支出型贫困呈显著正相关。具体而言,支出型贫困家庭户均劳动力数量为1.6人,较未发生支出型贫困的家庭少0.34人;支出型贫困家庭中的当前平均受教育人数为0.79,较未发生支出型贫困的家庭多0.18人。

3.支出型贫困家庭关系网络资源贫乏

社会关系分为强关系、弱关系、强弱关系和弱强关系四种类型。家庭是个体获得社会支持的最基本单位,以亲缘关系为代表的强关系是家庭的主要社会支持来源。已有研究指出,以基层政府和自治组织为载体的社区帮困网络在社会支持中发挥着重要作用。为此,本文用家庭成员及亲属朋友在政府、村(居)两委的任职情况来测量其强关系资源。统计结果显示,在支出型贫困家庭中,有家庭成员、亲属朋友在政府部门、村(居)两委任职的分别占7.4%和5.8%,较未发生支出型贫困的家庭分别低11.8%和13.0%,支出型贫困家庭强关系网络层次显著低于未发生支出型贫困的家庭,其强关系网络资源也较为贫乏。

4.支出型贫困家庭风险遭遇多发

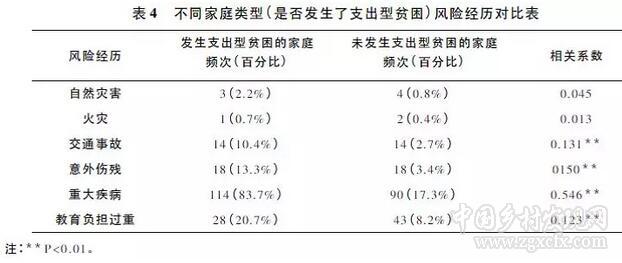

与收入型贫困不同,支出型贫困主要是由家庭的刚性支出过大引起的,而刚性支出与风险经历直接相关。统计结果显示,支出型贫困家庭遭遇风险的比例显著高于未发生支出型贫困的家庭。在支出型贫困家庭中,83.8%的家庭有成员遭遇了重大疾病,20.6%的家庭教育开支负担过重,13.2%的家庭中有成员遭遇意外伤残,还有10.3%的家庭有成员遭遇过交通事故;而未发生支出型贫困的家庭,四者比例分别为23.2%、11.0%、4.6%、3.6%。

(二)支出型贫困家庭的贫困现状

1.支出型贫困家庭收支缺口大

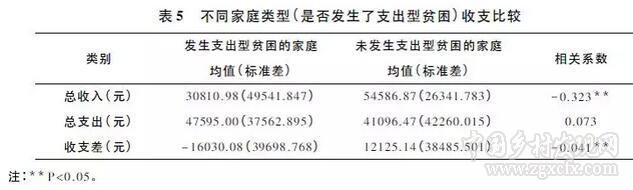

如表5所示,支出型贫困家庭的平均年收入为30810.98元,较未发生支出型贫困的家庭低23775.89元。2015年,国家贫困线标准为人均年收入2800元,支出型贫困家庭的平均年收入要远远高于国家贫困线。但是,支出型贫困家庭的年净收入均值为-16030.08元,与未发生支出型贫困的家庭的差额是28155.22元,可见,单纯的收入和支出都不是导致支出型贫困的必然原因,支出型贫困是收入和支出共同作用的结果,收不抵支是支出型贫困家庭的典型特征。

2.支出型贫困家庭生活资料匮乏

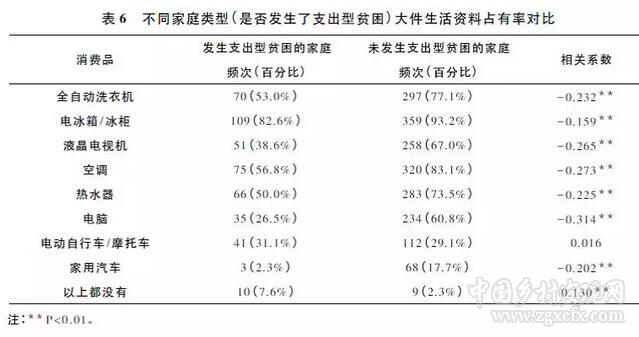

如表6所示,除电动自行车/摩托车外,支出型贫困家庭在大件生活资料的普及率全面低于未发生支出型贫困的家庭。此外,7.6%的支出型贫困家庭没有任何大件生活资料,高于未发生支出型贫困的家庭的2.3%,不难看出,支出型贫困家庭的生活资料更加匮乏,生活水平更低。

三、支出型贫困家庭的类型分布和生成机制

(一)支出型贫困家庭的类型分布

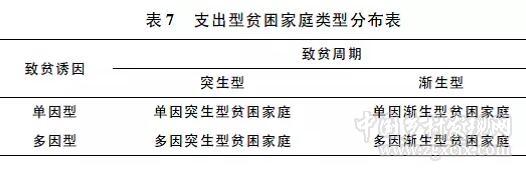

对于支出型贫困家庭的类型划分,本文主要根据风险经历以及致贫过程进行考察,并将其操作化为风险诱因多寡和致贫周期长短两个维度。根据风险诱因多寡,可将支出型贫困划分为单因型贫困和多因型贫困两种类型;根据致贫周期长短,可将支出型贫困划分为突生型贫困和渐生型贫困。综合两个维度,便形成了支出型贫困家庭的四种类型,即单因突生型贫困家庭、单因渐生型贫困家庭、多因突生型贫困家庭和多因渐生型贫困家庭(见表7)。

1.单因突生型贫困家庭

单因突生型贫困家庭的典型特征是:家庭遭遇的风险是单一的,但风险遭遇的打击过大、过急,超出了家庭的承受能力,从而导致家庭突然陷入贫困。在遭遇风险之前,这类家庭的生活条件可能并不差,有的甚至已经达到小康水平,但由于无法应对不期而至的风险遭遇及由此形成的突然打击,最终还是陷入了贫困。可见,在单因突生型贫困中,风险因素的破坏性极强,哪怕是比较殷实的家庭都难以承受。如在案例1中,单一的风险因素是交通事故。A家庭在遭遇风险打击之前生活相对殷实,但突如其来的车祸给A家庭带来了巨额的医疗支出负担,大大超出了家庭的承受范围,从而使之陷入绝对贫困。

案例1:A家庭原本有六口人,包括两个老人,两个未成年人和两个成年人。两个老人以前都在毛毡厂工作,其中一个老人在1992年前因为眼睛疾病退休,但是每月有1500元的补助,另一个老人也有退休金。老人的儿子以前在工地工作,家里面还有两辆车,一家人的生活并不贫困。2012年,老人的儿子在工地出了交通事故,身体瘫痪,彻底丧失了劳动能力,而且也没有得到相应的赔偿。仅仅去年一年,A家庭就为此花费了20万的医疗费,两台车全都搭了进去,之后又向亲戚借了不少钱。儿媳妇在刚出事的时候就跑了,现在家里面没有劳动力,只能靠低保金和补助过日子,还有孩子要上小学。

2.单因渐生型贫困家庭

单因渐生型贫困家庭的典型特征是:家庭遭遇的风险因素是单一性的,但家庭的贫困处境却是累积性的。与单因突生型贫困不同,单因渐生型贫困家庭遭遇的风险不一定有很强的破坏力,但由于单因渐生型贫困家庭的生活境况本来就差,长期处于贫困边缘,当风险来临时,原本徘徊在贫困边缘的家庭便因为负担的进一步加重而陷入贫困。从这个意义上讲,长期的艰难处境是单因渐生型贫困的“发酵剂”,单一风险经历则是单因渐生型贫困的“导火索”。如在案例2中,劳动力素质低下(户主与丈夫的受教育程度低、儿子有智力障碍)是B家庭发展的长期阻碍因素,使得该家庭长期徘徊在贫困边缘;户主的宫颈癌则成了压垮B家庭的“最后一根稻草”,使原本就艰难度日的家庭彻底陷入贫困。

案例2:B家庭共有三口人,户主、丈夫和儿子。户主今年58岁,丈夫今年62岁,两人的受教育程度都不高,户主基本上没上过学。户主的女儿已经出嫁,儿子今年28岁了,但是智力有问题,以前出去打工总是没干几天就让人赶回来,现在待在家里,还没有成家。2013年,户主患了宫颈癌,化疗了6次,花费了好几万,基本上丧失了劳动能力。现在家里面主要靠丈夫在外面打零工,一年大概有七八千的收入,户主每月有低保金160元。B家庭现在最主要的开支就是户主的医疗费,政府的补助对看病的帮助并不大,看病往往需要找亲戚借钱。户主现在的腿部有疾病,而且其丈夫也有脑血管阻塞,但是没有钱去治疗。现在B家庭没有房子,全家都住在工棚里面,工棚是2004年拆迁的时候搭建的,夏天热,冬天冷,但是户主也没有别的办法。

3.多因突生型贫困家庭

与单因突生型贫困相比,多因突生型贫困家庭的生成过程没有本质差异,都是由于家庭突然遭遇风险打击而造成。不同的是,多因突生型贫困家庭经历的风险遭遇更多,有风险遭遇的家庭成员更广。风险遭遇不仅造成家庭刚性支出负担过重,而且牵制了家庭劳动力,影响了家庭经济生产,因而使家庭贫困复杂程度更高。如案例3中,C家庭在同一年连续遭遇工伤事故和车祸两种风险经历,这一方面使其家庭医疗开支负担陡增,另一方面使该家庭失去了主要劳动力和稳定的收入来源,从而使该家庭陷入绝对贫困。

案例3:C家庭现在有三口人,夫妻俩再加上正在上大学的儿子。该家庭在2010年连续遭遇了两次重大的打击,首先是丈夫出现了工伤事故,接着在年底妻子又出了车祸。如今,夫妻俩都缺乏劳动能力,妻子被车撞了,身体不行,还要照顾受过严重工伤的丈夫,家里面没有人出去挣钱。家里的经济来源包括丈夫之前所在单位发放的生活费,一个月900元,此外,妻子申请了低保,一个月360元。现在儿子在上大学,一年下来的学费和生活费差不多要2万元,这些费用都是靠儿子的叔叔接济的。家庭的医药开支也很大,丈夫一个月的药费要900多,妻子也要花费一定的医药费。家里面吃的米是老家送过来的,妻子开垦了一块菜地用来种菜。现在一家人的生活非常困难,只能勉强度日。

4.多因渐生型贫困家庭

多因渐生型贫困家庭起初徘徊在贫困边缘,随着不同风险的相继到来,家庭的刚性支出逐渐增加,进而陷入绝对贫困。与单因渐生型贫困家庭相似,在遭遇风险之前,多因渐生型贫困家庭长期处于贫困边缘;与多因突生型贫困相似,多因渐生型贫困家庭先后遭遇了多次风险经历。因此,这类家庭比其他类型支出型贫困家庭的处境更为艰难。如在案例4中,D家庭因户主患慢性病而长期徘徊在贫困边缘,但尚不属于绝对贫困家庭。2014年,户主儿子罹患心脏病进一步加剧了家庭的开支负担,随之发生的儿子劳动能力受损、儿媳妇离家出走等变故,使D家庭收入锐减,再加上孙子逐年增加的教育开支,导致家庭已不堪重负,陷入彻底的贫困。

案例4:D家庭有四口人,户主和丈夫,以及儿子还有孙子。户主今年62岁,2006年患上了红斑狼疮,此后一直受此疾病困扰,慢慢发展成了长期的慢性病,每个月要花费好几百元的医药费。2014年户主的儿子做了心脏手术,对该家庭造成了很大的打击,儿媳妇也因此与儿子离了婚。户主的孙子在读六年级,一年的花费也要七八千,这对该家庭而言是个不小的负担。户主的丈夫是钢铁厂的退休工人,每个月有1000多元的退休金,这是目前家里面的主要收入来源。户主儿子和孙子都有低保金,加上丈夫的退休工资,该家庭一个月有接近2000元的收入,而该家庭目前一年的开支至少有两万多,包括户主的医药费,儿子的医药费以及孙子上学的费用。该家庭目前已经完全处于贫困状态,靠政府的救助才能勉强维持生计。据户主反映,该家庭目前急需医疗、教育方面的救助。

事实上,无论是何种类型的支出型贫困,对家庭生计的负面影响都是巨大的,这主要是风险遭遇导致的刚性支出所致。与单因型贫困家庭相比,多因型贫困家庭面临的问题更加复杂,刚性支出的项目更多;与突生型贫困家庭相比,渐生型贫困家庭的情况更加复杂,家庭的抗风险能力更弱,风险遭遇往往只是最后的推手。可见,从单因突生型贫困家庭到多因渐生型贫困家庭,贫困的复杂程度往往是逐渐加深的。在复杂程度更高的支出型贫困类型中,风险因素不仅导致刚性支出的增加,而且会减损家庭劳动力,进而影响家庭收入来源。从这个意义上讲,支出型贫困是支出和收入多种因素共同作用的结果。

(二)支出型贫困家庭的生成机制

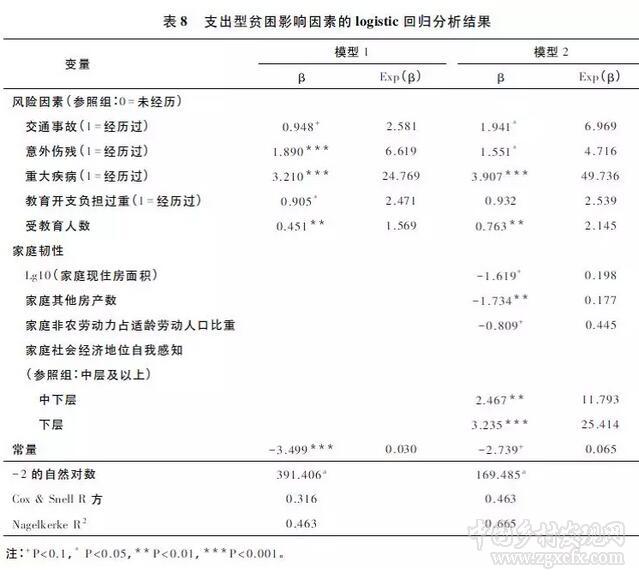

贫困是制度、环境、文化、人力资本、社会资本等多种因素综合作用的结果,受到宏观、中观、微观多层次的影响。就支出型贫困的形成机制而言,有学者认为居民需求的增长、消费成本的增加、失业和疾病等是造成支出型贫困的重要原因;也有学者认为,支出型贫困的原因既包括需求的增加,也包括成本的上升及其带来的支出剧增;还有学者指出,支出型贫困的根本原因在于对贫困内涵的界定过于狭隘,没有把健康、教育等需求作为基本需求。上述研究多关注支出负担等外生条件对支出型贫困家庭的影响,忽视了家庭抗逆力等内源因素及社会保障等结构性因素的潜在作用。基于已有研究的不足,本文尝试从风险遭遇、家庭韧性、家庭成员发展动力和社会保障四个方面分析支出型贫困的生成机制。在分析过程中,以“家庭是否发生了支出型贫困”为因变量,采用二元Logistic回归模型分析风险遭遇、家庭韧性对支出型贫困的影响,回归结果见表8。

用相关分析法来探讨家庭成员发展动力和社会保障对支出型贫困的影响(1),研究的主要发现如下:

1.风险遭遇是造成支出型贫困的直接诱因

回归分析发现,受教育人数、教育开支负担过重、交通事故、意外伤残、重大疾病对支出型贫困的形成均存在显著影响。其中,影响力最大的是重大疾病,有成员遭遇重大疾病的家庭发生支出型贫困的概率是没有遭遇的49.74倍。其次是意外伤残,有成员遭遇意外伤残的家庭发生支出型贫困的概率是没有遭遇的6.97倍。再次是交通事故,有家庭成员遭遇交通事故的家庭发生支出型贫困的概率是没有遭遇的4.72倍。最后是教育负担过重的影响,遭遇教育开支负担过重的家庭发生支出型贫困的概率是没有遭遇的2.47倍。在控制家庭韧性变量之后,教育开支负担过重的影响不再显著,但家庭受教育人数的影响力开始上升,家庭受教育人数每增加一人,支出型贫困的发生率增加114.5%。

2.家庭韧性差是造成支出型贫困的内在根源

贫困与家庭的脆弱性相关,脆弱性是指家庭面临风险并由此导致生活质量下降到特定水平之下。与脆弱性相对应的是家庭的韧性,家庭韧性是家庭应对压力的特性与能力。家庭韧性概念多出现在医学、护理学和心理学等领域,学者们主要从家庭成员的责任、控制和挑战三个方面来进行操作化。在社会学领域,王思斌提出了社会韧性的概念,认为社会韧性是一种维持结构发展的特性,其作用主要是避免社会结构走向崩溃,其本身是一种社会抗逆力。与社会韧性相类似,本文将家庭韧性理解为一种家庭抗逆力,表现为家庭面临危机时发挥正向作用的一面,其本身是一个修复、调适与关系重建的过程。

回归分析结果显示,家庭韧性对支出型贫困的影响主要表现在以下几个方面:房屋居住面积、其他房产数、非农劳动力所占比重和家庭地位的自我认知。其中,房屋面积、房产数是家庭的资产;主观社会经济地位关系到家庭拥有的资源和成员的自我效能感;非农劳动力比重关系到家庭的开源与创收(1)。具体来说,房屋居住面积的对数每增加一个单位,支出型贫困的发生率会降低80.2%;房产数每增加一个单位,支出型贫困的发生率会降低82.3%;非农劳动力比重每增加一个单位,支出型贫困的发生率会降低55.5%。与中层及以上的家庭相比,户主的社会经济地位自我感知在中下层的家庭发生支出型贫困的概率要高出10.79倍,在下层的家庭要高出24.41倍。可见,家庭韧性越弱的家庭越难以应对各种风险,因而也就越容易陷入支出型贫困。

进一步分析发现,有53.2%的样本家庭遭遇过风险经历,但只有25.8%的样本家庭陷入支出型贫困,表明风险遭遇仅是支出型贫困的诱因,家庭韧性差才是支出型贫困的内在根源。

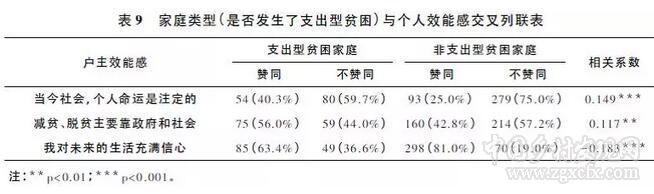

3.家庭成员发展动力不足是支出型贫困持续的主观原因

贫困的形成固然与风险遭遇及家庭韧性有关,但家庭成员能动性不足也可能导致贫困。相关分析结果显示,家庭类型与户主个人效能感显著相关,表明家庭成员发展动力不足是支出型贫困持续的主观原因(见表9)。

一是家庭脱贫动力不足,主要表现为支出型贫困家庭成员的宿命论观念严重,摆脱困境的意愿不强。相关分析结果显示,在支出型贫困家庭样本中,40.3%的户主认为“当今社会,个人命运是注定的”;在未发生支出型贫困的家庭样本中,持相同观点的户主比例仅为25.0%。受宿命论观念影响,支出型贫困家庭成员往往安于贫困,改变现状的意愿不足。

二是自立意识不强,主要表现为支出型贫困家庭成员习惯于“等、靠、要”,福利依赖倾向严重。相关分析结果显示,在支出型贫困家庭样本中,56.0%的户主认为“减贫脱贫主要靠政府和社会”;在未发生支出型贫困的家庭样本中,持相同观点的户主比例为42.8%。受“等、靠、要”思想影响,支出型贫困家庭成员自立脱贫的动力较为缺乏。

三是脱贫的信心不足,主要表现为支出型贫困家庭成员对未来生活的信心不足。相关分析结果显示,在支出型贫困家庭样本中,36.6%的户主对未来生活缺乏信心;在未发生支出型贫困的家庭样本中,仅有19.0%的户主对未来生活缺乏信心。对未来生活信心的不足,反映出支出型贫困家庭成员的自我效能感低,看不到生活的希望;因为看到不希望,往往会失去努力奋斗的动力和方向。

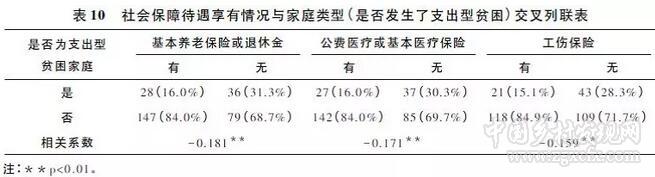

4.社会保障不足是形成支出型贫困的外在结构因素

相关分析结果显示(见表10),是否有“养老保险或退休金”“公费医疗或基本医疗保险”“工伤保险”“失业保险”均与家庭是否发生支出型贫困存在显著负相关,表明社会保障在一定程度上能抑制支出型贫困的发生。在户主享有“基本养老保险或退休金”的样本中,支出型贫困家庭的占比为16.0%,远低于没有相关保障的样本中支出型贫困家庭的占比(31.3%);在户主享有“公费医疗或基本医疗保险”的样本中,支出型贫困家庭的占比为16.0%,远低于没有相关保障的样本中支出型贫困家庭的占比(30.3%);在户主有“工伤保险”的样本中,支出型贫困家庭的占比为15.1%,远低于没有相关保障的样本中支出型贫困家庭的占比(28.3%)。可见,社会保障不足是形成支出型贫困的外在结构因素。

四、支出型贫困的治理路径

本文以家庭为分析单位,分析了支出型贫困家庭的群体特征、贫困现状及其生成机制。研究发现:风险遭遇是支出型贫困的直接诱因,家庭韧性弱是支出型贫困的内在根源,家庭成员发展动力不足是支出型贫困持续的主观原因,社会保障不足是支出型贫困的外在结构因素。为此,支出型贫困治理应着眼于提高贫困家庭的家庭韧性,优化贫困家庭的发展环境。

(一)强化以“救急难”为主体的支出型贫困临时社会救助体系

在所有风险因素中,重大疾病对支出型贫困家庭的影响最大。重大疾病对支出型贫困家庭的影响主要体现在两个方面:对于突生型支出型贫困家庭而言,重大疾病往往类似于“飞来横祸”,它消耗了家庭已有的积蓄,导致了家庭生活水平的急剧下降;对于渐生型支出型贫困家庭而言,重大疾病往往类似于“压死骆驼的最后一根稻草”,长期处于贫困边缘的贫困家庭往往因为无法筹措到足够的医疗费用而贻误了家人的最佳治疗时机,进而加剧了家庭贫困。因此,应本着“救急难”的精神,完善“城乡居民大病医疗保险”“城乡困难家庭大病救助制度”,建立起“先治疗、后赔付”的重大疾病保险救助体系。

(二)探索适合支出型贫困家庭劳动力结构特征的贫困帮扶体系

重大疾病对支出型贫困家庭的影响不仅是巨额的医疗支出,还包括对家庭收入的影响。因为重大疾病患者不仅本人丧失了劳动能力,往往还需要家庭成员的陪护,从而使得家庭的有效劳动力骤减。调查发现,重大疾病患者固然离不开家庭人员的陪护,但对于大多数患者而言,他们并不需要家人全天候看护或陪护。事实上,大量作为家庭陪护人员的劳动力处于一种闲置状态。因此,为家庭陪护人员提供以“来料加工”“家庭作坊”“订单作业”“网店”“微店”为主的就业服务,是拓展支出型贫困家庭收入来源的有效路径。

(三)发掘支出型贫困家庭的自我发展动力

在支出型贫困家庭中,家庭成员的脱贫动力不足、自立意识不强、自我效能感低。这种消极的心态抑制了支出型贫困家庭的发展潜能,进而恶化了其家庭贫困处境。对此,应积极开展相应的社会工作,对当事人进行心理疏导,增强当事人对生活的信心;运用社会工作中的优势视角来激发当事人的潜能,助人自助,增强其主观效能感,培养其自我发展动力。

(四)增强城乡居民社会保障体系的减贫效用

首先,要加大养老保险、医疗保险、大病互助保险等社会保险宣传力度,引导城乡居民持续参保;其次,要拓展大病救助病种目录和药品目录,让更多困难家庭能够及时得到有效帮助;再次,要积极推行长期护理保险和长期护理救助制度,帮助因病致贫支出型贫困家庭缓解人工护理负担,释放该类家庭的劳动力资源,助推该类家庭通过“开源”摆脱贫困。

原载于:《南京农业大学学报(社会科学版)》2018年第3期

作者简介:田北海,华中农业大学文法学院社会学系教授;王连生,华中农业大学文法学院社会学系硕士生

中国乡村发现网转自;中国农村学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)