——基于“脆弱性—恢复力”分析框架

摘要:本文通过构建“脆弱性—恢复力”框架,运用内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒牧区10户典型牧户30多年来生计变化状况的半结构化访谈材料,通过对案例材料进行三级编码,分析了在从草场和牲畜公有共管到牲畜私有、草场承包的制度变迁背景下牧户生计脆弱性的变化,以探索现行草地经营制度下促进牧户生计实现可持续的策略。研究发现:第一,分畜到户和分草到户后,草地生态状况恶化,例如水、草等自然资源减少及不同资源间搭配失衡,草地承载力下降和恢复力不足,这些都加剧了牧户的生计脆弱性;第二,牧户定居放牧后,物质资本的增加促进了其生计的恢复,但金融资本不足仍是导致牧户生计脆弱的主要因素;第三,部分牧户通过草地租赁、互惠合作等,优化了资源配置,促进了生计恢复;第四,部分牧户采用过牧等手段应对草地经营制度变迁带来的影响,从长远来看,这反而加剧了自身生计脆弱性。在现行草地经营制度下,通过创新草场流转方式和开展互惠合作等来优化牧户生计资本配置,将是促进其生计实现可持续的可行途径。

关键词:牧户 制度变迁 生计脆弱性 “脆弱性—恢复力”

一、引言

“脆弱性”概念由White(1974)及Burton et al.(1978)提出,之后延伸至多个学科。DFID(1999)在可持续生计框架中将脆弱性纳入生计问题研究,分析个体在面临外部冲击等事件时如何运用自身的生计资本来应对冲击。“恢复力”是与“脆弱性”相对应的概念(Smale,2008),指研究对象承受外部打击或干扰(例如环境变化、社会变革以及政治经济剧变)后从中恢复的能力(World Bank,2014)。特殊地区自然生态系统和社会系统的脆弱性或恢复力是可持续科学面临的核心问题之一(Kates et al.,2001)。草原牧区就是这样的特殊地区。

作为草原牧区主体的牧户主要依赖畜牧业获得收入。他们受自然条件和社会环境变化的影响极大(Sallu et al.,2009),因而成为脆弱群体(Mcgahey et al.,2014)。牧户生计的脆弱性,一方面来源于其赖以生存的自然资本(草地生态系统)具有脆弱性(Smit et al.,2001);另一方面受其所处社会环境变化(尤其是制度变化)的较大影响(王晓毅,2013)。就内蒙古牧区而言,自新中国建国以来,草地产权制度经历了从草场和牲畜公有共管到牲畜私有、草场承包的巨大变化(周立、董小瑜,2013)。自20世纪90年代进一步落实草地所有权、使用权和承包经营责任制(简称“双权一制”)以来,牧区的生产方式发生了巨大变化,传统的游牧方式基本上已被定居放牧所取代(Conte and Tilt,2014)。由草地经营制度变迁引起的放牧方式的改变使牧区草地生态状况和牧户的生计策略选择发生了变化(Li and Huntsinger,2011)。

不同制度安排会对牧户的生计状况带来什么影响,目前学界对此仍存有争议。Jode(2010)认为,游牧有利于牧户应对气候变化这一干旱半干旱牧区普遍存在的问题,牧户通过游牧逐渐适应了牧区的气候变化。若限制游牧,会导致草地退化及牧户生计资本搭配失衡(Conte and Tilt,2014)。但也有学者认为,游牧是一种落后的放牧方式,且游牧状态下牧区基础设施建设滞后,牧户难以抵御巨大的自然灾害(贾幼陵,2011),生计脆弱性因此增加。

目前,学者多将牧户生计脆弱性归因于气候变化。例如,谭灵芝、王国友(2012)认为,干旱区牧户生计脆弱性的实质是气候变化对人们所拥有资源的影响,气候变暖对生态系统产生的压力严重影响了牧户生计的可持续性(陈伟娜等,2013)。在气候变化背景下,学者们通过构建生计脆弱性框架计算研究对象的生计脆弱性(社会脆弱性)指数(例如Shah et al.,2013;张钦,2016;谭淑豪等,2016)。也有学者通过案例分析气候变化压力下农牧民的脆弱性状况。例如,张倩(2011)以内蒙古地区某一嘎查为例,分析了牧户的社会脆弱性状况,发现案例地区牧户的社会脆弱性随暖干现象的增多而加剧;苏浩(2013)通过调查内蒙古草原牧民近年来的生计状况,认为气候变化对草原及牲畜都产生了负面影响,这些影响都加剧了牧民的生计脆弱性。

对于与生计脆弱性密切相关的恢复力,相关研究起步不久,虽困难重重,但在国际学界方兴未艾,涉及的领域也较广泛。例如,Chazovachii et al.(2013)和Twine(2013)分别基于津巴布韦养蜂业状况和南非畜牧业发展状况,为这些地区的农业生产者提出了合适的生计恢复策略。国内目前鲜有学者对生计恢复力进行过系统分析,而国内外综合分析生计脆弱性和生计恢复力的文献更少,仅Sallu et al.(2010)从这两个角度对博茨瓦纳农牧民30年来的生计问题进行了动态的案例研究,认为完善正式制度及非正式制度可以促进当地农牧民恢复生计。生计恢复力相关研究较少的原因可能是,恢复力概念最初是在生态学领域提出的(参见Holling,1973),最近才被推广应用到社会科学研究领域的微观决策者方面(Fan et al.,2014)。

脆弱性和恢复力是两个密切联系的概念,单独研究脆弱性或恢复力,难以全面揭示研究对象的生计状况(Smale,2008)。当前学界对内蒙古牧区牧民生计状况的研究,多集中在脆弱性方面(例如张倩,2011;谭淑豪等,2016),且多将脆弱性归因于气候变化(例如谭灵芝、王国友,2012;陈伟娜等,2013),少有学者结合脆弱性和恢复力两个角度来分析牧户生计状况。在最近30多年间,内蒙古牧区草地经营制度发生了根本变化,而现有研究没有凸显出制度变迁对牧户生计变化的影响,也没能从恢复力角度考虑降低牧户生计脆弱性的方法,因而难以全面把握牧户生计状况的变化。鉴于此,本文基于Fraser(2007)以及Fraser et al.(2011)提出的“脆弱性—恢复力”分析框架,将草地经营制度变迁作为研究牧户生计脆弱性的背景,运用内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒牧区10户典型牧户30多年来生计变化状况的半结构化访谈材料,分析内蒙古牧区最近30多年来牧户生计脆弱性的变化,探索现行草地经营制度下促进牧户生计实现可持续的策略。

二、内蒙古牧区草地经营制度变迁背景与分析框架

这部分先对内蒙古草原牧区30多年来草地经营制度变迁情况进行介绍,并据此建立本文研究的“脆弱性—恢复力”分析框架。

(一)内蒙古牧区草地经营制度变迁

草地是重要的公共池塘资源。历史上,内蒙古牧区的草地多由社区共用共管(包玉山,2003),牧民基本上过着逐水草而居的游牧生活。草地通常被分为冬春、夏秋草场或冬、春秋、夏三季草场,按季节轮牧(马兴文,2012)。20世纪70年代末到80年代初,随着农村土地制度改革的开展,家庭承包责任制在牧区开始推行。不同于该制度在农区的实行方式,即将土地划分为小块承包给农民经营,家庭承包责任制在牧区通过“分畜到户”和“分草到户”两个阶段实行。

在“分畜到户”阶段,牲畜被分配到各家各户,而草场仍然公有共用,因此,牧户都“毫不吝惜”地使用集体草地,导致内蒙古牧区牲畜总量急剧上升。“分草到户”阶段又细分为两轮:第一轮始于20世纪80年代初,按照1∶50000的低精度比例尺地形图测绘,将草场分给单个牧户、牧户小组或自然村(即“浩特”)(Tan and Tan,2017);第二轮发生在20世纪90年代中期,按照1∶100000的较高精度比例尺地形图测绘,将原本分到牧户小组或自然村的草场依据牧户的家庭人口数量、牲畜数量、距水源地的距离等,进一步分配到各家各户(Tan and Tan,2017)。这一分配方式以及牧户因子女成年而在家庭内部对所承包草场的进一步细分导致草场细碎化。根据2011~2012年在中国内蒙古、西藏、青海、新疆、四川和宁夏6大牧区的田野调查结果,平均每户牧户拥有2.2块草场,有些牧户拥有的草场块数多达7~8块;地块面积为40~77公顷不等,其中最小的仅有0.13公顷;地块离家的距离平均为17千米,距离最远的为320千米;牧户家庭距离水源地的距离平均为3.2千米,距离最远的达150千米(Tan and Tan,2017)。

(二)分析框架

在对欧洲、非洲和亚洲历史上出现过的饥荒案例进行整合分析后,Fraser(2007)认为,生计脆弱性研究需考虑以下3个要素:第一,提供生计条件的农业生态系统,即研究对象所在农业生态系统的生产能力及灾后的恢复能力;第二,生计资本及生计策略,即研究对象是否有足够多的生计资本及生计策略来应对灾害;第三,制度的适应能力,即研究地区的制度安排是否有助于减轻灾害带来的影响。基于这3个要素,Fraser(2007)提出了生计脆弱性变化的研究框架,该框架以研究对象所依赖的地区生态状况、研究对象的生计资本及生计策略和制度状况三大维度为着眼点,用以研究三大维度发生变化时研究对象的生计脆弱性变化情况。Fraser et al.(2011)对该框架进行了进一步阐述,并引入了恢复力的概念,使得该框架可以体现生计脆弱性和恢复力的变化。Sallu et al.(2010)用该框架研究了博茨瓦纳农村地区农民30年间的生计状况,揭示了研究对象生计脆弱性和恢复力的动态变化过程。

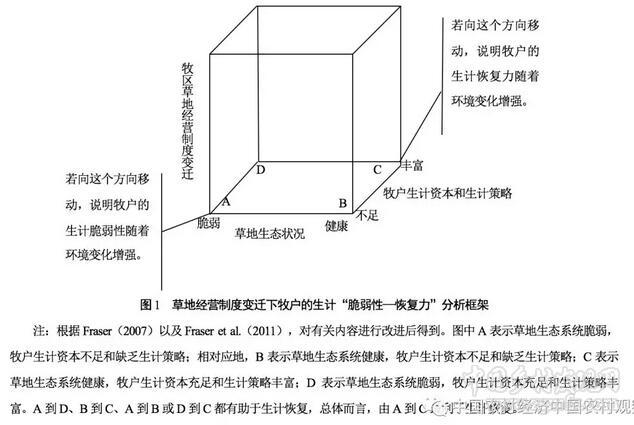

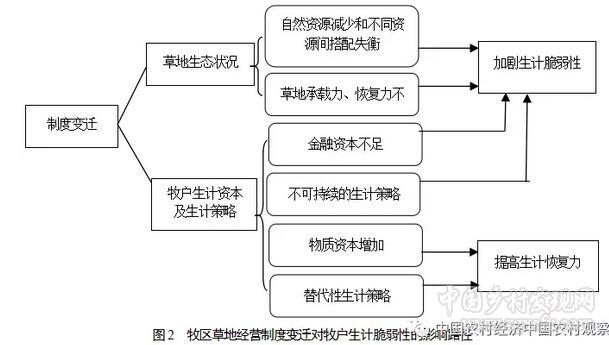

结合内蒙古牧区的实际情况,草畜双承包制度在牧区的广泛推行使游牧方式逐步转变为分户承包下的定居放牧方式。这一制度变迁引起了牧户生计资本的减少和“失配”(即各种生计资本之间的匹配情况不合理)(Tan and Tan,2017)。草地生态状况以及牧户的生计资本和生计策略在制度变迁背景下都发生了巨大变化。本研究在Fraser(2007)以及Fraser et al.(2011)提出的“脆弱性—恢复力”分析框架的基础上,以草地经营制度变迁为背景,探讨草地生态状况以及牧户生计资本和生计策略的变化对牧户生计脆弱性与恢复力的影响,具体分析框架见图1。

三、案例资料收集及数据编码

本文研究所用案例资料来自笔者于2014~2016年在内蒙古呼伦贝尔及锡林郭勒牧区的实地调查。呼伦贝尔市和锡林郭勒盟约46.9万平方公里,其中26.3万平方公里为可耕种草地,涵盖草甸草原、典型草原、荒漠草原等草原类型,占内蒙古地区可利用草地面积的38.8%,是中国两大典型的草原牧区。根据笔者的调查,截至2012年,呼伦贝尔和锡林郭勒牧区的集体草场已基本划分到户。除少数地广人稀的地区(例如呼伦贝尔市新巴尔虎右旗(下文简称“新右旗”)和锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗(下文简称“东乌旗”)、苏尼特右旗(下文简称“西苏旗”)户均承包草场面积为7500亩外,多数旗(县)的牧户可分得的草场面积较有限,户均仅3480亩。呼伦贝尔牧区畜均实际使用草场面积为16.5亩/标准羊,锡林郭勒牧区的这一指标为22.5亩/标准羊。两个牧区约有六成牧民认为自家草场存在一定程度的超载问题,但为了维持生计仍需放养大量牲畜。这两个牧区的“人—草—畜”矛盾突出,牧户生计的可持续能力面临威胁。作为内蒙古的典型草原牧区,呼伦贝尔和锡林郭勒牧区基本涵盖了各种草地类型,且完整经历了内蒙古牧区各个时期草地经营制度的变迁,具有很好的代表性。

(一)案例资料收集方法

本文将基于案例详细刻画牧户在30多年间,即自1984年以来内蒙古牧区开始实施草畜双承包及“双权一制”前后牧户的生计变化状况。由于研究时间跨度较长,这就要求被调查牧民的年龄一般应在50岁以上,并对30多年来尤其是“双权一制”实施前后牧区及牧户生活情况有着较多了解。为了更客观、全面地了解牧户的生计状况,调查以半结构化访谈形式展开。

案例资料分3个阶段进行收集:第一阶段通过调查确定了半结构化访谈提纲;第二、第三阶段收集了详实的案例材料,为案例整理和分析奠定了基础。

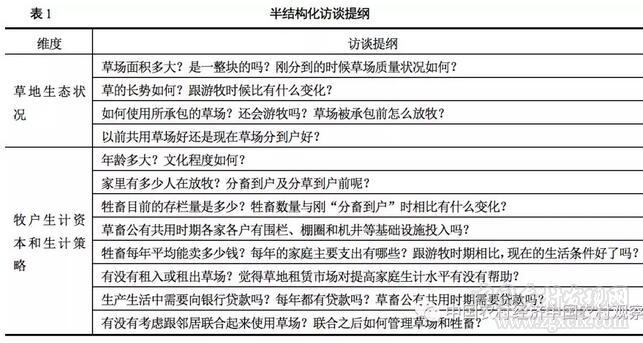

第一阶段,于2014年在内蒙古草原开展调查,对草地生态状况和牧户生计状况有了初步了解;并于2015年6月在呼伦贝尔市陈巴尔虎旗(下文简称“陈旗”)阿尔山嘎查驻村进行调查,对牧户生计状况有了进一步的认识。基于这一阶段的调查资料,结合Sallu(2010)、谭淑豪等(2016)以及张倩(2011)等的研究,建立半结构化访谈提纲(见表1)。

第二阶段,于2015年8月在呼伦贝尔市新右旗和陈旗根据研究需要选取了5位牧民,按照上述提纲进行半结构化访谈。这5位访谈对象的年龄均在40岁以上,且都是嘎查公认放牧经验丰富的牧民。对每位访谈对象的访谈时间都为2~3小时,牧民基本上用蒙语回答,当地向导进行翻译,笔者与向导就调查问题和牧民的回答内容进行了反复沟通,以确保双方正确理解对方的表达。

第三阶段,于2016年6月在锡林郭勒盟下辖的4个旗(县)中的5个嘎查开展访谈,访谈方式与第二阶段相同。

在访谈时,调查人员初步记录了访谈内容,之后根据录音进一步进行了完善。每位访谈对象的案例材料为3000~5000字。根据研究需要,剔除材料中与草地经营制度变迁不太相关的内容并进行精简,保留1500字左右。

(二)案例资料整理及数据编码

1.访谈对象的基本状况。从访谈对象的基本情况(见表2)看,访谈对象的平均年龄为58.1岁,包括单家独户放牧的牧民、合作放牧(指将几家的草场合在一起经营)的牧民和老牧民(指原本从事放牧工作,由于年龄太大或迫于生计,将草场留给子女或租给其他牧民,自己不再从事放牧工作的牧民,但其生计来源还是牧业,他们对牧区依然十分了解)。

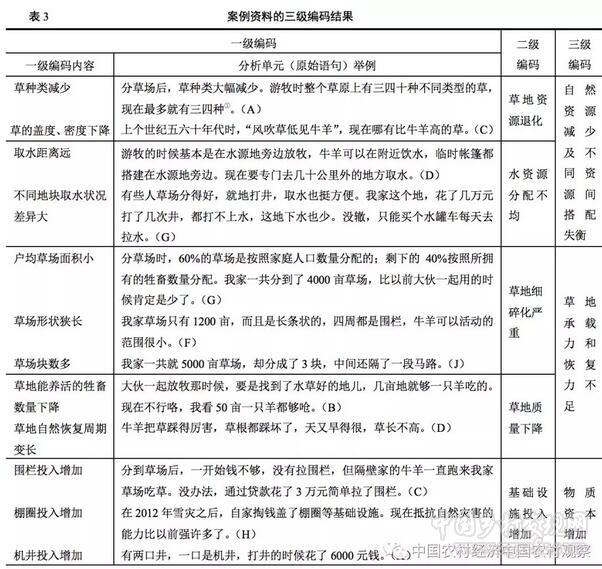

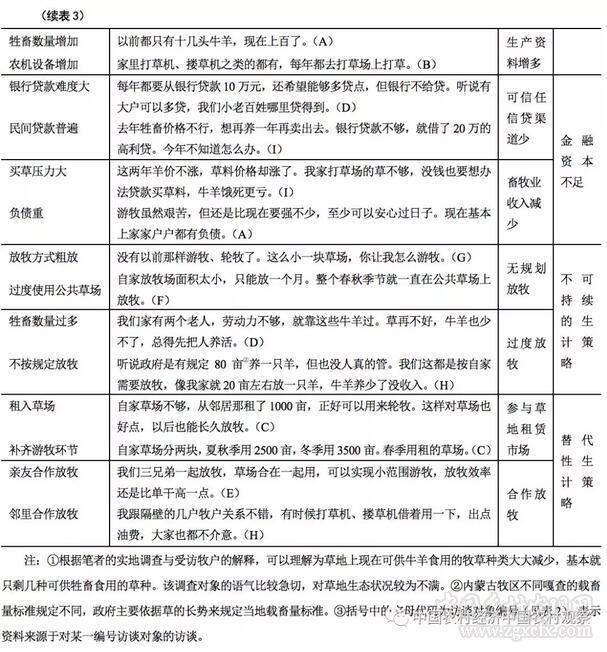

2.案例资料编码过程及编码内容。借鉴扎根理论中对质性数据的编码规则(参见Locke,2001),结合研究的需要,本文的案例资料编码过程经过了以下3个步骤:

步骤一:创建一级编码。为更好地了解访谈对象在草地经营制度变迁前后的生计状况,需从原始访谈材料中筛选出生计状况相关内容。分析相关材料并进行筛选,得到97个分析单元(原始语句)。由于分析单元数量较多且在内容上存在一定程度的交叉,将其整合后形成了26个一级编码。从原始访谈材料中直接选取出来的分析单元,是牧民对草地生态及自身生计状况的最直接描述。

步骤二:整合一级编码,将其汇总到某个大类别中,形成二级编码。在这一步骤中,笔者试图将不同的一级编码进行分类,将描述内容相近的一级编码整合形成二级编码。例如,一级编码中的“草种类减少”“草的盖度、密度下降”等可以整合为“草地资源退化”。

步骤三:二级编码形成后,需要将从实践中观察到的现象进行一定凝练和提升,即将二级编码归纳到框架中,形成三级编码。例如,二级编码中“草地资源退化”“水资源分配不均”可以凝练为“自然资源减少及不同资源间搭配失衡”。在形成三级编码结果后,对案例资料进行重新审查,发现案例材料中所有的分析单元均可以归入现有的三级编码结果中,没有新的编码范畴和关系出现,即该三级编码结果在理论上是饱和的。

在进行归类时,由于生计问题涉及的范畴较为宽泛,本研究采用的是多重归类法,即将某些可能具有多重属性的分析单元归入不同的一级编码中。在编码时,采取比较常用的3人编码方案,邀请1位研究草原问题的农业经济管理专业的教授、1位社会学专业的副教授和1位农业经济管理专业的博士生作为编码员,对整理好的分析单元进行独立编码。如果有2个及以上编码人员认为某分析单元含义不清,且3个编码者对此不能达成一致意见,则删除这一分析单元。经过编码,97个分析单元中有7个分析单元因含义不清而被删除,最后保留了90个分析单元进入正式编码域(见表3)。

四、制度变迁对牧户生计脆弱性的影响路径

牧区草地经营制度的变迁一方面对草地生态产生了巨大影响,使草地由“公地悲剧”走向“围栏陷阱”(杨理,2010),另一方面也使牧户的生计资本和生计策略发生了变化(Li and Huntsinger,2011)。这部分将结合表3的编码结果对草地经营制度变迁下影响牧户生计脆弱性的因素进行分析,并归纳出制度变迁对牧户生计脆弱性的影响路径。

(一)草地生态系统变化对牧户生计脆弱性的影响

20世纪80年代以来,内蒙古牧区经历了从草畜公有共用到分户承包的过程,传统的游牧方式逐渐消失,草场被分到各家各户,块数增多,细碎化出现并渐趋严重。牧户在自家所承包的草场上建围栏,并进行定居放牧。在定居放牧方式下,草的盖度、密度下降,水、草等自然资源搭配失衡,牧户生计脆弱性增加。

1.自然资源减少及不同资源间搭配失衡。在草畜公有共用阶段,牧户主要采用游牧方式,在不同季节通过迁移来寻找水草丰茂的草场放牧,并让其余草场休养生息,同一块草场在一年中只在一到两个季节被集中使用,其余季节都处于自然生长状态。随着草场被分配到户,同一块草场被过度利用,牧草基本高不过脚踝,有些嘎查草场上的草甚至只剩下草根了。现在的草场能养活的牲畜数量有限,且可持续利用能力低。对牧民A和G的访谈反映了草场被分配到户前后的质量差异:

“(集体放牧时期)大伙儿都在一块放牧,每家每户的收入都是差不多的。那时候的草场质量很好,草基本上都有半人高,小孩子在草场上玩一般都见不到人。那时候游牧生活虽然艰苦,但还是比现在要强上不少。”(资料来源:对A的访谈)

“你问我现在的草长势怎么样,自己看看就明白了,我家外头那地,草都能看到草根了,一年不如一年,下一代还能不能在这块草场放牧还不一定。”(资料来源:对G的访谈)

同时,在游牧方式下,牲畜在不同草场之间的季节性移动,成为草种在不同地块间流动的媒介,牲畜的粪便等排泄物也正好成了草的养料,因而,草的种类多样,不同种类的草可以给牛羊等牲畜不同的养分。随着牲畜只在定居点周围草场活动,草的种类因此减少,营养搭配不均的牲畜上膘情况不如从前,牲畜出售价格降低,牧户的牧业收入也随之下降。牧民F和C的描述证实了这一情况:

“以前草长得好的时候,有十几种不同种类的草,牛羊的长势也比现在好多了。现在的草场上基本上只有三四种草,在冬季还要通过购买饲料来对牛羊进行舍饲,牛羊的长膘情况也不如以前了;牛羊也跟人一样,需要营养搭配的嘛,现在牛羊吃的草种类太少,长不好。”(资料来源:对F的访谈)

“你别看就这一块大草原,这其实跟森林一样,草也分好多种。大伙儿一块放牧的时候,有好多种草牛羊都爱吃,吃了也容易上膘,许多种草现在都见不到了。”(资料来源:对C的访谈)

20世纪80年代起,嘎查所有的牲畜按照人口数被分配给各家牧户,牧户开始建立定居点。在分配牲畜和建立牧户定居点的基础上,各嘎查将集体所有的草场按照牲畜数量、家庭人口数量以及距离水源地远近等原则分配到户,这使得牧区稀缺的水资源分配不均,距离水源地近的牧户取水便利,而距离水源地较远的牧户却连地下水都难以取到。这样粗放的草场分配方式对牧民的生计造成了损害。牧民E、G和C的描述体现了这一点:

“那时候草和牛羊都是集体的,几个人负责拉水,大伙儿可以一块用,基本上不用担心用水的问题。不同季节走场,牧户和牛羊也都是在水源地旁边暂居。”(资料来源:对E的访谈)

“你也看到我这个地方了,在沙窝窝里,你们开车从路边过来都走了2个多小时,这周围全是沙窝窝,哪里打得上水。前几年打了口井,去年就打不上水了。今年花了几万元打了一个更深的井,现在勉强能打上水。当初分草场的时候,就说分给我这块,去申请了好几次要换草场,根本没人理。”(资料来源:对G的访谈)

“我每周都要到30公里外的地方去取水,我自己专门花几万块钱买了一个二手的水罐车,基本上一周拉一次就能满足需求了。因为离水源地比较远,所以打井出水也不方便。前几年打了好几次井,但出水量都不大,稍微旱一点基本上就没水了。还是自己辛苦点,每周去取一次水。”(资料来源:对C的访谈)

草畜分到户之后,草的种类减少、草盖度(高度)降低以及水资源分配不均使草地生态状况大不如前,水—草—畜之间的平衡逐渐被打破。牧户面临着水草资源不足以支撑牲畜数量高速增长的困境,其生计脆弱性加剧。

2.草地承载力和恢复力不足。笔者在几个调查区域发现,内蒙古牧区牧户所承包的草场基本上都围绕各自的定居点呈条状分布。草场划分到户后,为防止其他牧户的牲畜跑到自家草场,牧户自觉用围栏将自家草场围起来,牛羊等牲畜只能在长条状的限定草场范围内活动。牧民I的描述反映了这一状况:

“当初分草场的时候就规定了每户分多大面积,形状怎么分没商量,图个简单就在地图上按条划分了出来。我家的草场一共有2000亩,宽度也就只有五六百米。”(资料来源:对I的访谈)

在分草到户的基础上,有些牧户还面临着儿子分家的情况,父辈需将草场再次分配给子辈,草场因此更加细碎化(访谈对象的草场块数平均为1.9块)。例如,牧民A这样描述:

“前几年大儿子成家了,分走了2000亩草场和100只羊、10头牛,也都用围栏围起来了。今年二儿子也要结婚了,结婚了也总得给分点草场,这草场是越分越少。还有一个小儿子在旗里念书,要是以后也回牧区来,草场还得再分。”(资料来源:对A的访谈)

在游牧时期,牲畜的移动范围大、移动时间跨度长,草场的自然恢复速度能跟上其被破坏的速度,草场生态保持得较好。随着草场地块的细碎化,围栏隔断了不同草场和牲畜之间的联系,草的种类、盖度和高度都在减少,养活一只羊所需的草场面积也不断增加。牛羊等牲畜长期在一块或几块草场上活动,“蹄灾”等问题也因此开始出现,被反复践踏的草地在短期内难以恢复。牧民B和C都表达了草地破坏严重、恢复力差等问题:

“大伙儿一起放牧那会儿,要是找到了水草好的地儿,几亩地就够一只羊吃的。现在不行咯,我看50亩养一只羊都够呛。”(资料来源:对B的访谈)

“你看现在这个草和天气,除非几年不放羊,草才能活起来。比不了以前了,这草长不高了。”(资料来源:对C的访谈)

草地细碎化严重、质量下降使草地的承载力和恢复力降低,在缺乏特别保护措施的情况下,草地的自然恢复能力已不足以支撑牲畜数量的高速增长。对收入主要来源于畜牧业的牧户而言,建立在生态脆弱草地上的生计无疑是脆弱的。

(二)生计资本和生计策略选择对牧户生计脆弱性的影响

草场分配到户后,传统的游牧或轮牧方式被定居放牧取代,牧户将自家草场用围栏围起来,进行棚圈、机井等基础设施的建设,相关物质资本投入增加。围栏使牧户明确了自家草场的边界,边界的清晰化使草场的产权更加明确,草地租赁市场开始在牧区出现并逐渐活跃。对于可利用草场不足的牧户而言,通过草场流转来平衡各类生计资本是其维持生计的主要途径之一。随着牧区草地经营制度改革的深化,牧户自发成立的基层合作组织开始出现并逐渐发展,为牧户共同利用草场和机械等资源提供了条件。不断丰富的生计策略给了牧户更多选择来提高自身生计恢复力。

1.生计资本变化。定居放牧方式下,牧户会在自家草场上建立定居点,在定居点周围搭建棚圈、建设机井等基础设施来维持生计。物质资本投入的增加增强了牧户抵御雪灾等自然灾害的能力。牧民H和D都表示了牧业基础设施的完善给自身生计带来的改善:

“20世纪80年代的时候有过大雪灾,由于基础设施条件差,死了很多牛羊。2012年也发生过大雪灾,自家死了100只羊。在2012年雪灾之后,自家掏钱盖了棚圈等基础设施,现在抵抗自然灾害的能力要比以前强许多了。”(资料来源:对H的访谈)

“20世纪50年代整个嘎查年均大约有5000头羊、800头牛,冬天经常有白毛风,棚圈都是简易搭起来的,牛羊因此损失很大;现在冬天的气温还是和以前差不多,但棚圈等基础设施条件比以前好了,牛羊(因为雪灾等灾害)的损失少很多。”(资料来源:对D的访谈)

草畜分到户后,牧户牲畜数量不断增加,而草场面积无法扩大,草畜不平衡问题日益突出。为维持生计,牧户必须保持高水平的牲畜存栏量,买草买料成为牧户应对草—畜矛盾的主要手段。在受访牧户中,买草买料状况基本上在每家每户都存在,购买草料成为牧户牧业生产中的主要支出项目。牧民H、F和I这么描述:

“草场大家都不够用,买草买料很常见,每年都要花5万元左右买草料。”(资料来源:对H的访谈)

“我们这里买的基本上都是15公斤一捆的草,去年买的时候是16元/捆,买了3000捆;饲料买了7500公斤,2.4元/公斤。今年还得买,不买不行,听说今年的草料价格更贵。”(资料来源:对F的访谈)

“天气越来越旱,草场质量一年不如一年,每年卖牲畜的钱基本上都只够用来买草料,去年甚至是亏本的,卖牲畜的钱全用来买草都不够,还要贷款。”(资料来源:对I的访谈)

当草场供给的草料不足且牧户的牧业收入不足以支付购买草料的费用时,借贷成为牧户应对生计困难的重要手段。然而,银行贷款额度对普通牧户而言远远不够,在被迫无奈的情况下,民间高利贷也成为牧户的应急手段。在这一方面,牧民这样反映:

“我是通过五户联保向农行贷款的,每年都能贷10万元,月利息是0.8分,一年一次性还利息,要想多贷也没处贷。”(资料来源:对H的访谈)

“就银行那5万贷款额度哪里够用啊,我一个孩子今年刚上大学,费用高。我也想向银行多贷,但听说只贷给那些草场多、牛羊多的大户。”(资料来源:对F的访谈)

“我现在不在自家放牧了,做羊倌,给别人放羊,没办法,去年借了15万元的高利贷,月利息3分。去年我没钱还利息,就把自家的草场连带牛羊全部租出去了,好歹把利息还上了,今年还不知道怎么办。”(资料来源:对D的访谈)

棚圈、机井等物质资本投入的增加,增强了牧户抵御自然灾害的能力,有助于牧户在遭受自然灾害时的生计恢复。然而,面对购买草料支出高、银行贷款额度不足等问题时,牧户缺乏良好的适应策略,金融资本不足使牧户生计面临着更大的脆弱性。

2.生计策略改变。“双权一制”实施后,定居放牧代替了传统的移动放牧,牧户只能在自家所承包或租入的草场上放牧。而部分牧户对如何利用自家承包草场缺乏合理规划,没能充分考虑草场的承载能力,在草场上大量放养牲畜,例如受访牧民D和I。长期来看,这并不利于其实现生计可持续。

“我们家4口人,就指着这几百头牛羊活,你让我少养点牛羊,活都活不下去。现在为了活下去,哪家不过牧?人都活不下去,哪里还管草活不活得了。”(资料来源:对D的访谈)

“政府是有规定让50亩养一只羊,真是50亩养一只,我这点草,能养多少只?你自己算算,饭都吃不饱。基本都是10亩、几亩养一只。”(资料来源:对I的访谈)

有些眼光长远的牧户,遵循牧区的游牧传统,将自家的草场分块使用,例如牧户J。具体的使用方式是:

“我家的草场一共分成3块,包括1~4月放牧的春营地,5~10月放牧的夏秋营地,11月~次年1月放牧的冬营地。自家草场的3块营地不同季节轮着放牧。其余时间就把牲畜关在圈子里喂饲料。草场有时间休养,可以多用几年。”(资料来源:对J的访谈)

草场数量不够的牧户,也尽量通过租入草场等方式来弥补自家草场的不足,例如:

“自家草场分两块,夏秋季用2500亩,冬季用3500亩。春季用租来的1000亩草场。”(资料来源:对C的访谈)

“租了草场以后,目前草场是够用了,但还是希望可以再多租点草场,比起买草买料还是租草场更能解决自家草场不足的问题。”(资料来源:对C的访谈)

还有的牧户通过与亲友或邻里间的合作,尝试以共用草场、共同放牧和共用机械等方式来弥补自家生计资本的不足,例如牧户E和H:

“我跟我两个哥哥一块放牧。我们分家时,就分了牛羊,草场没有分开,3家人合在一起放牧,每家的牛羊做上标记。这样草场大一点,放牧的空间也大。”(资料来源:对E的访谈)

“隔壁两户邻居跟我的草场正好挨着,我们都觉得草场不够用,就把草场合在一起用了。合在一起后,又划分了冬春草场和夏秋草场,草场的利用效率高了,能养的牲畜就多了。而且拆掉了围栏,每年还能省几千元围栏的维修费,我觉得挺好的。”(资料来源:对H的访谈)

不同的生计策略使牧户形成了不同的生计状况。在草地经营制度变迁背景下,采取消极、不可持续的生计策略的牧户,其生计可持续能力受到草地经营制度变迁的明显影响,他们已难以可持续利用草场,在遇到突发状况时,也难以做出及时反应,其生计脆弱性加剧。相反,利用草地经营制度变迁带来的正面效益、积极适应现行草地经营制度的牧户,生计恢复力强,生计也能得到更可靠的保障。

综合上文的分析,草地经营制度变迁对牧户生计脆弱性的影响可归纳为两条路径(见图2):第一,制度变迁下草地生态状况变化:一是分畜到户和分草到户后出现自然资源减少和不同资源间搭配失衡,二是出现草场承载力、恢复力下降等草地生态状况恶化问题,这加剧了牧户的生计脆弱性。第二,制度变迁下牧户的生计资本及生计策略变化:在牧户生计资本方面,定居放牧后物质资本的增加促进了牧户生计的恢复;然而,金融资本的不足仍是导致牧户生计脆弱的主要因素;在生计策略的选择上,部分牧户通过参与草地租赁市场、开展互惠合作等优化了资源配置,促进了生计恢复;部分牧户在承包草场后,通过无规划放牧、过牧等手段增加眼前收益,从长远来看不利于生计的恢复。在现行的草地经营制度下,通过推进草场流转、开展互惠合作等优化资源配置,将是促进牧民生计恢复的可行途径。

五、结语

不同于以往学者从气候变化和市场波动等角度考虑干旱半干旱地区农牧民生计问题,本文基于“脆弱性—恢复力”分析框架,通过半结构化访谈,在内蒙古牧区草地经营制度变迁的背景下,从牧区草地生态状况和牧民生计资本及生计策略两大维度分析了内蒙古牧区10户牧户30多年来的生计变化状况,采用三级编码方式对案例资料进行了编码整理,从两条路径分析了在现行草地经营制度下影响牧户生计脆弱性的因素以及促进其生计恢复的策略。

脆弱性和恢复力不是简单的一体两面关系,而是呈双螺旋结构,两者既有可能负相关,也有可能正相关,即脆弱性降低时恢复力也降低。仅考虑研究对象的脆弱性或恢复力,难以真正促进研究对象实现生计可持续;只有同时降低脆弱性和加强恢复力,才能确保研究对象实现生计可持续的促进措施科学有效。在牧区现行的草地经营制度下,牧户可以通过参与草场流转、开展互惠合作等来提高对现行草地经营制度的适应能力,减少暴露度(气候变化的影响)、敏感性(对自然资源的高度依赖)等因素对自身适应能力的影响,以降低生计脆弱性,使生计由脆弱转向恢复。此外,加大对基础设施等物质资本的投入是提高牧户生计恢复力的有效措施。

尽管前文所分析的制度变迁对牧户生计脆弱性的影响,难以完全排除气候变化和市场波动等因素的作用,但是,从制度变迁角度研究牧户生计脆弱性可望为探讨“三牧”(牧业、牧区、牧民)问题的学者提供一定借鉴。此外,限于案例材料及文章篇幅,本文未能直接用经验研究验证推进草场流转、开展互惠合作等对降低牧户生计脆弱性的具体作用。将现有草地经营制度下牧户的不同经营模式对其生计状况的影响纳入“脆弱性—恢复力”分析框架,将是今后值得尝试的工作。

作者单位:中国人民大学农业与农村发展学院

中国乡村发现网转自:《中国农村观察》2018年第3期 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)