肉鸡生产具有饲养期短、饲料报酬高、经济效益好等优势,是全球范围内最有发展前景的畜牧行业之一。从膳食营养学的角度看,肉鸡产品具有高蛋白、低脂肪及低热量等优点,符合现代饮食发展趋势。改革开放以来,我国现代肉鸡产业蓬勃发展,鸡肉产量占肉类总产量的比重由8%提高到15%,为解决我国肉类产品供给发挥了不可或缺的作用。

回顾过去,我国肉鸡科技在遗传资源收集、保存和优异性状的挖掘,以及新品种的培育和产业化方面的研究成果为我国多元化的肉鸡产品市场发挥了关键性作用;适合我国饲养环境的饲养标准的确定为保障肉鸡生产潜力的充分发挥、节约饲料资源提供了理论依据和配套技术;针对我国不同时期疫病流行特点研发的各种疫苗,科技含量和保护效果不断提高,有效保障了肉鸡生产的健康发展。未来我国肉鸡科技发展的重点是加强全基因组选择等育种新技术的研发和应用,培育国产白羽肉鸡和优质、高效、抗病黄羽肉鸡新品种;开展饲料资源高效利用、免疫和抗逆增强以及环境生态调控等技术研究,建立安全环保健康养殖技术体系;开发分子鉴别等诊断技术和基因工程标记等新型疫苗,提高对禽流感、新城疫等重要动物疾病的防控能力。

中国肉鸡产业发展历程

纵观新中国成立后肉鸡业的发展历程,大体经历了4个明显的发展阶段。

第一阶段为缓慢增长阶段(1961—1978年)。改革开放前,我国肉鸡生产发展缓慢,肉鸡养殖属于自给自足的家庭副业,在农业中处于补充地位。1961—1978年我国肉鸡出栏由4.8亿增加到10.0亿只,年均增长率为4.4%;鸡肉产量由48.7万t增加到107.8万t,年均增长率为4.8%,增长速度非常缓慢,生产率低,平均每只鸡产肉量1 031.9 g,出栏率88.8%~205.1%,市场供应十分紧张。

第二阶段为快速增长阶段(1979—1996年)。1978年以后,随着家庭联产承包责任制的出现和独立自主市场主体的形成,我国所有制经济和生产体制出现了新的格局,肉鸡业快速发展。1978—1996年肉鸡出栏量由10.0亿增加至45.4亿只,年均增长率为8.8%;肉鸡产量由107.8万t增加到613.9万t,年均增长率为10.2%。特别是从1984年开始,我国肉鸡市场涌现一批中外合资企业,如泰国正大集团,直接引进国外先进的品种、生产技术和管理经验进行“高位嫁接”,使我国现代肉鸡业迈开了成长的第一步。同期,以广东温氏食品集团等为代表的一批国内大型饲料养殖企业也迅猛发展起来。1984—1996年,我国鸡肉产量增长3.4倍,鸡肉人均消费量增长了3.9倍。

第三阶段为产业结构调整优化阶段(1997—2006年)。经过多年的高速发展,畜产品阶段性、结构性过剩问题开始显现,畜禽养殖业从以数量增长为主逐步向提高质量、优化结构和增加效益为主转变。在此期间,我国肉类总产量年均增长率保持在3.35%,其中猪肉、禽肉增速保持在3%~5%。1997年,猪、牛、羊和禽肉占肉类比例分别为68.26%、8.37%、4.04%和18.57%,2006年已变为65.60%、8.14%、5.13%和19.23%。我国黄羽肉鸡生产呈现出由南到北快速发展的趋势,占据了肉鸡生产的半壁江山。

第四阶段为向现代畜牧业转型升级阶段(2007年以来)。20世纪末以来,面对饲料资源和劳动力短缺、能源价格上升、畜禽疫病、畜产品质量安全和环境污染等问题,为发展现代农业、促进畜禽养殖业增长方式转变,国家积极探索建立保障畜禽养殖业持续稳定健康发展的长效机制,为此农业部启动了畜禽标准化规模养殖示范创建工作,我国肉鸡饲养由分散经营向适度规模发展的速度加快,集约化程度不断提高。表现在中小规模肉鸡场向中等规模发展的势头明显,与1998年相比,2011年小规模场数量减少23.1%,中等规模场数量增加19.2%。

中国肉鸡业在世界相关产业中的地位

鸡肉产量

2013年世界肉鸡出栏量为611.7亿只,鸡肉产量9 612.1万t;其中,中国肉鸡出栏91.2亿只,鸡肉产量1 278.5万t。自1961年以来,美国、中国和巴西一直是世界肉鸡产量前三位的国家,美国一直保持第一位,中国在大部分时间保持在第二位。近年来。美国肉鸡的国际份额逐渐下降,已由1961年的34.5%下降到2011年的19.0%;中国在国际市场所占的份额总体呈上升趋势。巴西一直保持上升势头(表1)。印度、俄罗斯、阿根廷、泰国和伊朗的份额也呈上升态势。欧盟作为一个整体,其鸡肉产量位于世界前列。

鸡肉产品进出口情况

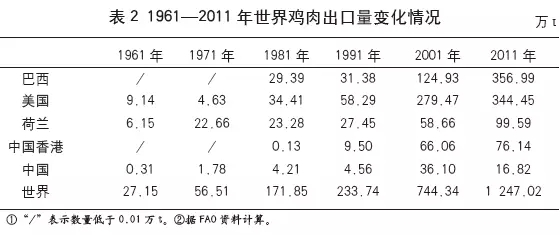

2013年世界鸡肉出口量1 274.1万t,占世界鸡肉总产量的13.3%,其中中国鸡肉出口15.3万t。巴西从20世纪80年代开始大量出口鸡肉,并于2004年首次超过了美国,巴西和美国的出口量占世界鸡肉出口总量的50%以上。2011年荷兰人口占世界0.24%,但其出口鸡肉量占世界的7.5%(表2)。

2013年世界各国进口鸡肉共1 130.5万t,占总产量的11.2%。世界鸡肉进口的国家较分散,且变动较大。中国的鸡肉生产主要满足国内需求,出口量不足总产量的5%,进口数量与出口量相近,但主要以鸡翅、鸡爪等副产品为主,因而鸡肉贸易总体保持顺差。

黄羽肉鸡是中国肉鸡产业的特色

我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽肉鸡(肉用地方鸡品种及含有地方鸡血缘的肉用培育品种和配套系)、淘汰蛋鸡和肉杂鸡(快大型肉鸡父母代公鸡与高产商品代蛋鸡母鸡杂交后代)。在我国肉鸡产品结构中,白羽肉鸡饲养数量多,在肉鸡业中占主导地位,产品主要满足快餐业和普通鸡肉消费需求;黄羽肉鸡的比重正在不断扩大,产品通过活鸡上市形式主要满足传统高端鸡肉消费需求;淘汰蛋鸡和肉杂鸡以其低廉的价格和适中的肉品质受到众多北方中小型肉鸡加工企业的欢迎,产品主要满足传统中低端肉鸡加工市场需求。

中国肉鸡领域的科技进展

遗传资源与育种

1987年和2001年“家畜家禽品种资源调查及《中国畜禽品种志》的编写”和“畜禽遗传资源保存的理论与技术”获国家科技进步二等奖。基本上摸清了我国家畜、家禽品种资源,系统地阐明了畜禽遗传资源保存的理论,解决了保种实际问题。2008年和2009年“中国地方鸡种质资源优异性状发掘创新与应用”和“鸡分子标记技术的发展及其育种应用”获国家技术发明二等奖。培育出表观性状突出、生产性能优良的核心品系,研发了一批高通量SNP分子标记诊断技术。2012年《中国畜禽遗传资源志·家禽志》出版,列入地方品种107个、培育品种4个、引进品种5个。

1985—2014年“新浦东鸡培育”、“优质肉鸡产业化研究”和“大恒肉鸡培育与育种技术体系建立及应用”获国家科技进步二等奖。突破了优质肉鸡产业化进程中的良种繁育关键技术,建成了规模较大的优质肉鸡种质资源库,在多性状同步改良分子设计技术,以及肉质与生长、繁殖等性状在遗传上有效结合等方面取得进展。截至2015年底,通过国家级审(鉴)定的黄羽肉鸡遗传资源和品种达到78个。其中,配套系48个,地方鸡种29个,培育品种1个。

饲料营养

“鸡的饲养标准和饲粮配方研究”、“猪、鸡营养参数及配方新技术研究”和“0~2周龄肉仔鸡营养参数与饲料配制技术研究”分获1987年、1997年和1998年国家科技进步二等奖,制订了我国第一个《鸡饲养标准》,该标准2004年进一步进行了修订(NY/T33-2004)。研究了肉仔鸡生命早期阶段对各种营养素的需要量,完成了肉仔鸡营养参数15个。2011年“肉鸡健康养殖的营养调控与饲料高效利用技术”获国家科技进步二等奖。研究了肉仔鸡肠道系统发育、营养代谢病、免疫抗病机能和鸡肉品质等的营养调控理论与技术,研发了饲料高效利用和氮磷锌锰铜减排等技术。

疫病控制

1992—2013年,“传染性法氏囊病的防控新技术构建及其应用”等4项关于鸡传染性法氏囊病防控技术、疫苗研究和检测技术成果获国家技术发明和科技进步二等奖;攻克了病原基因重配与复制、反向遗传学平台与鉴别诊断标记、新型安全疫苗构建难题,创制出防控技术及产品。2005—2013年“H5亚型禽流感灭活疫苗的研制与应用”等3项禽流感致病机理和疫苗研制成果获国家科技进步一等奖、二等奖和自然科学二等奖;建立了中国大陆H5亚型禽流感病毒毒株库,基本阐明了我国H5亚型高致病性禽流感流行病学规律,国内首次研制成功并应用于H5亚型高致病性禽流感防制的疫苗。此外,1998—2011年期间,“禽白血病流行病学及防控技术”等鸡传染性鼻炎、鸡毒支原体、鸡传染性喉气管炎以及禽白血病相关的4项成果获国家科技进步二等奖。

未来我国肉鸡科技发展的重点是以《全国肉鸡遗传改良计划(2014—2025)》为统领,深入挖掘地方鸡种重要经济性状的关键基因和分子标记,研发全基因组选择等育种新技术,培育国产白羽肉鸡和优质、高效、抗病黄羽肉鸡新品种;开展饲料资源高效利用、免疫和抗逆增强以及环境生态调控等技术研究,建立安全环保健康养殖技术体系,保证鸡肉产品和养殖生态环境安全;研究禽流感、新城疫等传染性疾病的流行规律,开发分子鉴别等诊断技术和基因工程标记等新型疫苗,提高对重要动物疾病的预防和控制能力。

未来中国肉鸡产业的发展方向及前景

中国鸡肉生产和消费仍有较大的发展空间

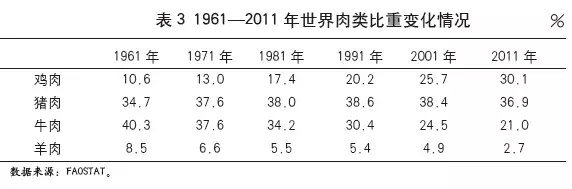

世界范围内,鸡肉和禽肉比重稳步上升,到2011年约占世界肉类产量的1/3,比重略低于猪肉;猪肉水平基本保持稳定,牛羊肉水平总体呈持续下降趋势(表3)。2011年,我国鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉占肉类总产量的比重依次为15.0%、63.6%、8.0%、4.9%,鸡肉占比与国际平均水平有较大差距。

美国人均肉鸡消费量在1990年超过猪肉,达到每年31kg/人,2003年超过牛肉,达到每年43 kg/人。香港肉鸡产品人均消费达到40 kg/年,台湾为25~28 kg/年,而中国大陆地区肉鸡产品人均消费量不到10 kg/年,与世界发达国家水平相比差距较大,这在一定程度表明中国大陆肉鸡产品市场具有较大的发展潜力(表4)。

目前,鸡肉在我国已经成为仅次于猪肉的第二大畜禽生产和消费品。随着收入水平的提高以及城镇化的持续推进,城乡居民对肉类产品的需求仍将持续增长。面对饲料粮资源日趋短缺的状况,在畜禽产品供求关系日益紧张的大背景下,肉鸡产业在缓解我国肉类产品供需压力方面将发挥越来越重要的作用。

中国肉鸡产业发展方向

(1) 加强和完善肉鸡良种繁育体系建设。加强地方品种资源保护和选育开发力度;完善肉鸡育种机制,增强自主育种和良种供给能力,逐步改变白羽肉鸡品种长期依赖进口的局面。全面实施《全国肉鸡遗传改良计划》,积极培育具有国际竞争力的核心种业企业,建设现代肉鸡种业。

(2) 加快推进肉鸡标准化生产体系建设。完善标准化规模养殖相关标准和技术规范,提高肉鸡养殖自动化、智能化水平,建立龙头企业和标准化肉鸡养殖示范基地产品可追溯体系,因地制宜推广生态种养结合模式,实现粪污资源化利用。

(3) 重视疫情和疫病防控体系建设。强化养殖场防疫制度建设,改善生物安全条件。加强防治药物、疫苗、诊断试剂等产品的研发,制定科学的免疫程序,合理用药。提高动物疫病检测诊断能力和水平,完善应急预案,提高应急处置能力。

(4) 强化肉鸡产业科技支撑。推进现代肉鸡产业技术体系建设,引导各省(区、市)建立地方现代肉鸡产业技术体系。围绕养殖过程的关键环节,开展重大科技项目的研发和示范,突破核心技术瓶颈,为现代肉鸡产业发展提供强有力的科技支撑。

(5) 坚持走精深加工和品牌化之路。在地方特色鸡肉加工制品、冷藏鸡肉制品、黄羽肉鸡冰鲜产品、高附加值鸡肉制品等方面加大开发力度,扶持鼓励开发优质特色肉鸡产品品牌,为做强做大肉鸡产业奠定基础。

中国乡村发现网转自:微信号 中国畜牧杂志

(扫一扫,更多精彩内容!)