改革四十年来,中国政府在坚持农业农户家庭经营为主的制度框架下,不断变革农地产权制度,农地产权制度历经农地集体所有权与农地承包经营权“两权分离”到新时代农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”的历史变迁。农地产权制度变迁的过程是农地产权制度与制度环境不断耦合的过程,它以不断提升农地产权明晰程度且农民获得越来越充分的土地权利为导向、在制度边际上沿着既定路径持续进行着农地产权制度创新,并实现了农民与政府之间的良性互动。未来农地产权制度应当按照“落实土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权”的要求,适时顺应制度环境的变化在制度边际上进行调适,进一步明晰农地产权并赋予农民更多更充分的土地权利,努力达成农民和政府之间的一致同意。

1、中国农业增长的源泉:农地产权制度持续创新

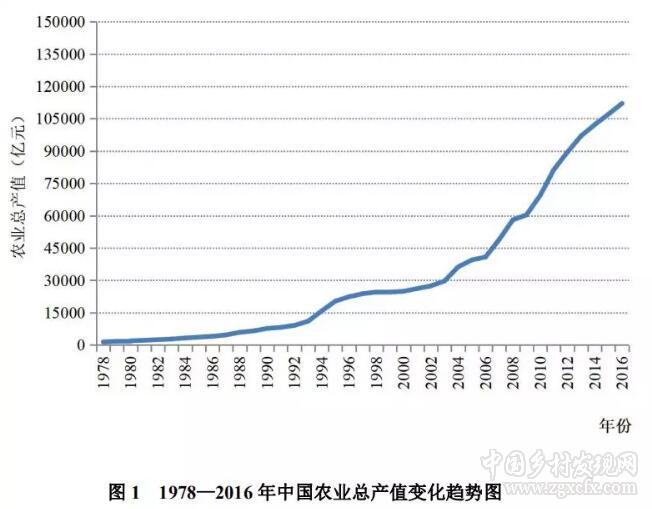

改革四十年来,中国农业增长取得的成就举世瞩目。按当年价格计算,1978年农业总产值为1397亿元,2016年农业总产值为112091亿元,比1978年净增加110694亿元,是1978年的80倍(见图1);1978年粮食总产量为30477万吨,2016年粮食总产量为61625万吨,比1978年净增加31148万吨,是1978年的2倍(见图2)。

观察图1和图2,可以发现,1978年后的中国农业增长可粗略分为四个阶段:1978—1984年为第一阶段。在这一阶段,粮食总产量由1978年的30477万吨增长到1984年的40731万吨,农业总产值由1978年的1397亿元增长到1984年的3214亿元;1985—1998年为第二阶段。在这一阶段,粮食总产量由1985年的37911万吨增长到1998年的51230万吨,农业总产值由1985年的3619亿元增长到1998年的24542亿元;1999—2012年为第三阶段。在这一阶段,粮食总产量由1999年的50839万吨增长到2012年的58958万吨,农业总产值由1999年的24519亿元增长到2012年的89453亿元;2013年至今为第四阶段。在这一阶段,粮食总产量由2013年的60194万吨增长到2016年的61625万吨,农业总产值由2013年的96995亿元增长到2016年的112091亿元。

中国农业增长的四个阶段与农地产权制度变迁的阶段基本吻合。改革开放以来,中国农地产权制度历经从人民公社制度下农地集体所有权与农地使用权“两权合一”(1978年之前)到家庭经营制度下农地集体所有权与农地承包经营权“两权分离”(1978—2012年)再到新时代农地集体所有权、承包权、经营权“三权分置”(2013年—)的历史变迁。在“两权分离”阶段,又可大致分为农地产权制度确立阶段(1978—1983年)、第一轮土地承包阶段(1983—1998年)、第二轮土地承包阶段(1999—2012年)三个阶段。众多的研究发现,中国农地产权制度的持续创新显著地提高了农业生产效率(林毅夫,1994;黄季焜等,2012),是中国农业取得世人瞩目成就的重要原因(冀县卿等,2010;乔榛等,2006)。

近年来,为进一步促进中国农业发展,推进农业农村现代化进程,中国政府适时推进农地集体所有权、农地承包权和农地经营权的“三权分置”。习近平同志于2013年7月首次明确提出要深入研究农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权三者之间的关系。2014年11月中共中央、国务院发布的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》中明确将农地产权细分为所有权、承包权和经营权,进一步强调要落实农村土地集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权。

由于从“两权分离”到“三权分置”的农地产权制度变迁关乎国家治理的重大变革(邓大才,2017),与“两权分离”的制度安排相比,“三权分置”的权利结构更为复杂,这就要求设计的“三权分置”制度装置更为精巧。近年来,各地积极探索“三权分置”的实现路径和实现机制(韩立达等,2017;蔡立东、姜楠,2017),并形成有所差别的“三权分置”的实践模式(Wang and Zhang,2017),但对于如何在“三权分置”的制度框架下构建农村集体、承包农户、土地经营者三者之间的新型权利关系,人们的看法不尽相同(肖卫东、梁春梅,2016;管洪彦、孔祥智,2017;张红宇,2017)。由于“人们过去做出的选择决定了他们现在可能的选择”(诺思,1994),因此,对过去四十年中国农地产权制度的历史变迁进行系统考察,分析中国农地产权制度何以发生由“两权合一”向“两权分离”再到“三权分置”的变迁,进而得出“三权分置”制度框架下如何进一步细化农地产权安排的有益启示,无疑具有极为重要的现实意义。

文章以下部分做如下安排:第二部分,从理论上分析农地产权制度何以发生变迁;第三部分,系统考察中国改革四十年来农地产权制度变迁的过程,揭示中国农地产权制度变迁的轨迹和规律;第四部分,简要的研究结论及政策启示。

2、农地产权制度何以变迁:理论分析

农地产权制度安排是当事人对制度环境的有效回应。在特定的制度环境下,人们为了节省交易费用会制定出规范人类行为的规则即制度。制度一经形成就会对经济当事人之间的权利、义务、责任进行界定(黑公博,2005),形成特定的产权安排,约束当事人的战略互动(青木昌彦,2003)。尽管人们对于产权的理解不尽相同,但普遍认为,产权界定了人们对于某些特定财产的权利(Libecap,1986),具有可分割性,通常由使用权、交易权与收益权等一束权利组成(埃格特森,2004;Cheung, 1970;巴泽尔,1997)。当制度界定的产权涵盖全部的权利束,且使用权、交易权以及收益权得到充分地界定和保护时,产权安排最有效率(冀县卿,2012)。

由于产权作为一种社会工具,“产权的所有者拥有他的同事同意他以特定的方式行事的权利”(德姆塞茨,2002),不同的产权安排具有不同的激励和约束功能,从而导致资源配置效率的差异(Coase,1937)。一般而言,产权越明晰,产权残缺程度越低,对当事人的激励和约束就越充分,越利于在当事人的努力与报酬之间实现一致,生产效率就会越高(刘守英,1993;Furubotn and Pejovich,1972)。因此,要促进经济增长,提升经济绩效,就必须尽可能地明晰产权,最大限度地减少产权残缺可能带来的效率损失(钱忠好,2005)。

值得注意的是,制度环境并非一层不变。当制度环境发生变化后,就会产生在现存产权制度安排下经济当事人无法获取的由于规模经济、交易费用的降低或转移、风险的克服与分散、外部性内部化所带来的外部利润(Davis,1974;刘芳等,2006)。为获取外部利润,制度变迁涉及的经济当事人就会进行博弈,并基于制度变迁成本——收益的考量决定是否参与到制度创新的活动中。当且只有当制度创新的收益大于制度创新的成本时,经济当事人才会具有经济动力进行制度创新。因此,能否最大化制度创新的收益或最小化制度创新的成本对能否完成制度创新至关重要。一旦制度创新得以完成,就会形成新的产权安排,完成制度变迁。故此,Demsetz(1967)认为,“新的产权的形成是相互作用的人们对新的收益——成本的可能渴望进行调整的回应”。从长期看,制度变迁实质上是对制度内含的产权安排所作的调整(诺思,2008)。

就农地产权制度而言,通常认为农地产权包括农地使用权、农地交易权和农地收益权。农地产权越明晰,农民获得的土地权利越充分,激励和约束就越有效,农业生产效率越高。从农地产权制度变迁的角度分析,当农业发展的内外部环境如社会经济发展水平、税费制度、社会保障制度、户籍制度、农业发展水平、贸易条件等发生变化后,就会产生在旧的农地产权制度安排下无法获得的外部利润,当事人如政府和农民就会产生农地产权制度创新的需求和激励。政府和农民在对制度环境的变化进行回应时会基于收益和成本的考量决定是否进行农地产权制度创新。当农地产权制度创新实现后,就会完成农地产权制度变迁,外部利润就会被内部化。这是一个周而复始的过程。

3、改革四十年中国农地产权制度变迁的系统考察

(一)中国农地产权制度变迁:与制度环境的适时耦合

改革四十年来,中国农地产权制度在坚持农业农户家庭经营为主的制度框架下,不断变革农地产权制度,历经“两权分离”到“三权分置”的制度变迁,这一变迁的过程是农地产权制度与制度环境不断耦合的过程。

人民公社时期,农地集体所有、集中经营,农地集体所有权与农地使用权“两权合一”,这样的农地产权制度尽管便于中国政府获得工业化城市化发展需要的资金,但由于缺乏有效的监督和激励,农业生产效率极为低下(钱忠好,1999)。1977年与1958年相比,中国人均粮食产量、人均棉花产量、人均油料产量全部出现负增长,1958年人均粮食产量、人均棉花产量、人均油料产量分别为299.50公斤、2.98公斤、7.23公斤,1977年人均粮食产量、人均棉花产量、人均油料产量分别为297.69公斤、2.16公斤、4.23公斤,年均增长速度分别为:-0.03%、-1.68%和-2.78%。如何解决8亿多中国人的温饱问题成为中国政府的首要任务。为此,1978年始,中国政府渐次开启以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革。农地产权制度改革的核心内容是在保留农地集体所有制的框架下,实现农地集体所有权与承包经营权的“两权分离”。1979年实行包产到户、包干到户的生产队仅有1.1%,随后三年分别增加到14.4%、45%和89.7%,到1983年,实行农业家庭经营制度的生产队高达97%以上(杜润生,2002)。

进入新世纪后,随着中国工业化城市化进程的快速推进,农地产权制度面临的制度环境发生了显著的变化,突出表现在:中国工业化、城市化水平快速提升,农村劳动力大量向非农产业和城市转移,农业在国民经济中所占的比重不断下降,农业生产方式发生了根本性的改变。1978年城市化率为17.92%,2011年城市化率首次突破50%,2012年城市化率上升到52.57%;2010年农业总产值占当年GDP的比重首次降到10%以下,2012年农业总产值占当年GDP的比重仅为9.7%;2010年前后我国农业生产方式发生了重大转变,以农业边际生产率衡量的刘易斯拐点真正到来(刘守英、章元,2014),2012年18个省(市、区)的农作物耕种收综合机械化水平超过50%(孔祥智等,2015)。与中国工业化城市化进程相伴随,一方面,我国大量农村劳动力不断转移到非农产业以及城市中去,农村人口急骤减少,另一方面,农村土地流转并没有随着农业劳动力转移速度的加快而提高(钱忠好,2008)。如何破解中国小农困境、促进适度规模经营,为现代农业发展创造条件成为现阶段中国政府需要重点解决的问题。由于农户流转土地意愿不强、农地流转规模不大、农地流转市场化程度不高与“两权分离”农地产权制度下所有权、承包权、经营权产权关系不清、农地产权有效保护不足有关,因此,中国政府适时根据制度环境的变化进行农地产权制度创新,将农地产权进一步细分为所有权、承包权和经营权,通过落实农地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权,激发农户的农地流转意愿,提高农地流转市场化水平,有效地解决了现阶段分散的农户土地小规模经营与现代化的农业生产方式不匹配的问题,实现了农地产权制度与制度环境的适时耦合。

(二)中国农地产权制度变迁的方向:明晰农地产权且农民获得越来越充分的土地权利

利贝卡普(2001)、North and Thomas(1977)指出,明晰且充分的产权通过指定谁从财产的使用和交易中获得收益或承担成本,对当事人产生有效的激励,进而影响经济绩效。改革开放后中国农地产权制度沿着明晰农地产权且使农民获得越来越充分的土地权利的方向演进,农地集体所有者、农户承包者、农地经营者之间的土地权利关系日趋明晰,农民拥有的土地产权越来越充分。

在“两权分离”农地产权制度确立初期,尽管中央文件对包产到户采用了“可以……可以……也可以”的模糊表述,即:“在集体经济比较稳定的地方,不搞包产到户,但已经实行包产到户的,允许继续实行;在边远山区和贫困落后地区,既可以包产到户,也可以包干到户”,但是,与“两权合一”的农地产权制度安排相比,“两权分离”的农地产权制度设计不仅土地权利关系明晰程度有所提升,而且农民部分程度上拥有农地使用权和收益权,从而极大地促进了中国农业的增长。林毅夫(1994)认为,家庭联产承包责任制对1978—1984年间中国农业增长的贡献达到46.89%,大约相当于投入增加的总效应。

另一方面,“两权分离”农地产权制度确立之初,农民基于承包合同获得的土地权利极为有限,突出表现为:第一,农地使用权排他性较弱。土地承包期大多为1—3年、土地调整频繁、农民缺乏生产经营自主权。第二,农地交易权受到严格限制。1982年《中华人民共和国宪法》明确规定承包地不准买卖、不准出租或者以其他形式非法转让。第三,农地收益权极为有限。“交够国家,留足集体,剩下全是自己的”合约安排使农民获得的农业剩余极为有限,仅仅解决了部分农民的温饱问题。为此,中国政府通过延长土地承包期、强化农民土地经营权、注重土地产权的确权与保护等不断强化农地使用权排他性;通过逐渐放开农地农用市场、有条件放松对农地非农化交易的限制等使农民获得的农地交易权强度不断提升;政府通过开放农产品市场、显化农地财产性收益的价值、增加农地转移性收益等扩充农地收益权的内含。第一,关于农地使用权。1984年中央1号文件规定土地承包期为15年,1993年《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》中规定,耕地承包期到期之后再延长30年;1985年中央1号文件取消农业生产的指令性计划,赋予农民自由种植权。2002年《中华人民共和国农村土地承包法》规定,任何单位和个人不得干涉农民正常的生产经营活动,农民有权自主组织生产经营和处置土地产品;第一轮土地承包期内主要借助于承包合同管理保护农民的土地权利,第二轮土地承包期不仅要求做好土地承包合同管理工作,而且要求通过土地承包经营权证书的颁发,实现承包地块、面积、合同、证书“四到户”。第二,关于农地交易权。农民不仅逐渐获得较充分的农地农用交易权,而且国家逐渐放松农地非农化的交易限制。1984年中央1号文件开始放松对农地农用交易的限制,鼓励土地向种田能手集中,1995年农业部《关于稳定和完善土地承包关系的意见》中明确规定,土地转包、转让、互换、入股等受法律保护。1998年《中华人民共和国土地管理法》第60条规定,农村集体经济组织如果以土地使用权入股、联营等形式与其他单位、个人共同举办企业,可以在符合土地利用规划、通过行政审批的条件下,合法将农地转为非农建设用地。第三,关于农地收益权。上世纪80年代中期起,政府逐渐开放农产品交易市场,农户获得农产品自由处置权;2004年国家全面建立农业直接补贴制度;2006年国家取消了农业税;等等。政府通过开放农产品市场、农村税费改革、建立农业补贴制度等有效地增加了农民收入。

进入新世纪后,中央政府适时推出“三权分置”的农地产权制度,农地产权得到进一步明晰,农民拥有的农地产权得以进一步强化和拓展。第一,通过明确土地承包权和经营权归属、拓展使用权权能等进一步强化农地使用权。2016年《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》规定,土地承包权归属于农民家庭,土地经营权在合同期内归经营主体,合同期外承包期内归承包农户,并赋予经营权抵押、担保权能。第二,通过保护农地经营权交易、建立城乡统一的建设用地市场使农民拥有更加充分的农地交易权。2016年《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》明确农地经营权可以入股流转,并赋予经营主体优先续租及再流转的权利;2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要建立城乡统一的建设用地市场,使农村集体建设用地与国有土地同等入市、同权同价。第三,农地收益权界定更加清晰、规范。如,2016年《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》明确界定了承包农户和经营主体的各自收益。合同期内农地收益权归经营主体、合同期外归承包农户;承包农户有权有偿退出承包地。

显然,与改革之初相比,当下农地集体所有者、承包者、经营者之间的土地产权关系更加明晰,并且通过增强农地使用权排他性、放松农地交易权限制、扩充农地收益权,农民拥有的土地权利更加充分(冀县卿、钱忠好,2010)。

(三)中国农地产权制度变迁的路径:制度边际上的持续调整

改革开放四十年来,中国农地产权制度选择了渐进式的改革方式,通过制度边际上的持续调整,既最大限度地降低了农地产权制度变迁的阻力,又实现了农地产权制度的创新,农地产权制度变迁呈现出路径依赖特性。

人民公社时期,农业生产采取集体所有、集中经营的办法,农地集体所有权与农地使用权“两权合一”。家庭联产承包责任制时期,农业生产采取统分结合、双层经营的办法,将农地产权细分为所有权和承包经营权,实现农地集体所有权与农地承包经营权的“两权分离”。在这一变迁过程中,在最大限度地维护社会稳定的基础上、在坚持农地集体所有制的框架下,通过国家相关政策持续的边际调整,逐步确立起“两权分离”的农地产权制度,实现了农地集体所有权与农地承包经营权的分离,农地产权制度由“两权合一”变革为“两权分离”。进入新时代后,将农地产权细分为所有权、承包权和经营权,通过落实农地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权,保持了“两权分离”制度的合理内核,并在“两权分离”的制度基础上,进一步细分农地产权。

具体到农地使用权、农地交易权和农地收益权的制度设计,同样采取边际调整的渐进改革方式。例如,关于土地承包期,改革之初,土地承包期仅有1—3年,1984年将承包期延长到15年,第二轮土地承包将承包期延长为30年,新一轮土地承包将承包期再延长30年。关于土地行政性调整,第一轮土地承包采取“大稳定小调整”的办法,第二轮土地承包先是提倡“增人不增地、减人不减地”,然后则明令禁止土地大调整,并将个别农户间有限的小调整限于特殊情况。关于农地交易权,初期明确禁止农户承包地买卖、出租、转让,1984年中央1号文件开始放松对农地农用交易的限制,鼓励土地逐步向种田能手集中,1995年《关于稳定和完善土地承包关系的意见》强调依法、自愿、有偿流转土地,“转包、转让、互换、入股”等农地交易方式受法律保护,土地承包经营权可以继承。进入新时代后,强调经营主体拥有优先续租及再流转的权利,在转包、转让、互换、入股等权能基础上增加抵押、担保的权能;在恪守征地是我国农地非农化唯一合法途径的前提下通过政策例外的设定、建立城乡统一的建设用地市场等逐渐放松农地非农化的交易限制,为当事人制度边际上的创新提供了可能性。关于土地收益权,初期,“交够国家,留足集体,剩下的是自己的”,农民拥有的土地收益权极为有限;后来,适时取消统购统销制度、开放农产品市场、改革粮食流通体制、减轻农民负担等,不断增加农民农地经营性收益;不仅如此,通过允许依法自愿有偿流转农地、提高征地补偿标准、允许农民分享农地非农化增值收益,日益凸现土地财产性功能,增加了农民土地财产性收益。

中国农地产权制度在制度边际上的持续调整,使经济当事人的各种选择定型化(诺思,2008),农地产权制度变迁具有典型的路径依赖特性。

(四)中国农地产权制度变迁:农民与政府的良性互动

由于不同的农地产权制度对当事人农地权利、义务界定存在差异,这不仅会对当事人形成有所差别的激励和约束,而且会形成不同的利益分配格局,因此,农地产权制度创新能否最大限度地实现一致同意对激发当事人的积极性和创造性就至关重要。中国农地产权制度涉及农民和政府两个主要的当事人。由于农业生产过程中自然再生产和经济再生产交织在一起,这一特性决定了农民家庭经营是农业生产经营最有效的组织形式,农民是农业生产经营的主体。如果农地产权制度安排不能赋予农民充分而有保障的农地权利,就难以激发农民生产经营的积极性,这是人民公社制度失败的原因,也是农村改革取得成功的原因。因此,农地产权制度的任何变革都必须也应该得到农民的响应和拥护。另一方面,尽管中国农村土地实行集体所有制,但是,中国中央集权的传统极为悠久,农民习惯于认同政府的权力,在当下的中国,任何制度创新如果得不到政府的同意,无疑将难以为继。因此,农地产权制度创新无论是由农民发起,还是由政府推动,要想取得成功,都需要实现农民和政府之间的良性互动。

农村改革之初,尽管家庭联产承包责任制由农民自主发起,但最终之所以能在全国范围内实施则与政府的积极推动不无关系。1979年中共中央《关于加快农业发展若干问题的决定》解禁了包产到户,1982年和1983年的中央1号文件不仅赋予了家庭经营制度的应有地位,而且进一步肯定了家庭联产承包责任制的积极作用。又如,当农民农业生产经营预期不足、农地产权不时受到侵害时,中央政府适时出台相关的法律法规,向农户颁发土地承包经营权证书、进行土地确权登记等以保护农民的土地权益。2002年《中华人民共和国农村土地承包法》以法律的形式明确承包合同的具体条款,要求向农民颁发土地承包合同和土地承包经营权证书,2013年中央1号文件进一步细化到要求用5年时间基本完成农村土地确权登记颁证工作。又如,现阶段征地是我国农地非农化的唯一合法途径,任何单位或组织需要使用建设用地,只能依法申请使用国有土地,征地制度的设计一方面最大程度地保证国家获得农地非农化的土地增值收益,但另一方面,也一定程度上侵犯了农民的土地权益,农民难以分享土地增值收益,个别地方甚至引发社会冲突。上世纪90年代,广东南海的农民创造性地采取了土地股份合作制的方式,实现了农民、企业、地方政府三方的“共赢”(蒋省三、刘守英,2003)。2005年广东省地方政府积极响应农民土地产权制度创新的行动,出台《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》,规定农村集体建设用地“具有出让、出租、转让、转租和抵押等权利”,可以利用集体建设用地兴办各类工商企业。中央政府顺应民意,积极响应,一方面通过缩小征地范围、不断提高征地补偿标准等改革和完善征地制度,提高农民土地增值收益的获得比例,另一方面,通过建立城乡统一的建设用地市场等使农民能够直接分享土地增值收益。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求,“在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。完善土地租赁、转让、抵押二级市场。”

改革40年来中国农地产权制度变迁的过程是中国农民与政府之间良性互动的过程,农民和政府对诸多的农地产权制度创新设计大多达成了一致同意,符合帕累托最优原则,这是中国农地产权制度变迁取得成功的关键所在。

中国农地产权制度的持续创新极大地激发了土地、资本、技术等农业生产要素的活力,提高了土地产出率和劳动生产率,促进了中国农业的增长和农村的繁荣,呈现出巨大的制度绩效,有助于破解中国小农困境。根据农业部农村经济体制与经营管理司等(2017)的统计,截止到2016年,全国承包地流转总面积为4.79亿亩,占全部家庭承包耕地面积的35.1%,流转出承包耕地的农户数约为承包农户总数的29.7%,已达6789万户。根据第三次农业普查数据显示,截至2016年,全国规模农业经营户已达398万户,其从业人员为1289万人。

4、简要的研究结论及政策启示

改革四十年来,中国政府在坚持农业农户家庭经营为主的制度框架下,不断变革农地产权制度,农地产权制度历经农地集体所有权与农地承包经营权“两权分离”到新时代农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”的历史变迁。农地产权制度变迁的过程是农地产权制度与制度环境不断耦合的过程,它以不断提升农地产权明晰程度且农民获得越来越充分的土地权利为导向、在制度边际上沿着既定路径持续进行着农地产权制度创新,并实现了农民与政府之间的良性互动,这是中国农地产权制度变迁取得成功的关键所在,也是改革四十年来中国农业持续快速增长的源泉。

从本研究中可以得出的政策启示是:随着中国社会经济的发展,未来农地产权制度环境必然会发生深刻的变化,这就要求根据制度环境的变化适时进行农地产权制度创新。不仅如此,未来中国农地产权制度的改革要按照“落实土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权”的要求,妥善处理“三权分置”后农村集体、承包农户、土地经营者之间的关系,要让农民拥有更多更充分的土地权利;要进一步明晰农地集体所有权、农户承包权、经营者经营权的土地权利内容,农民集体和承包农户、经营主体各自的土地权利边界;要在依法保护集体土地所有权和农户承包权前提下,平等保护土地经营权,要赋予有经营意愿和经营能力的经营主体有保障的土地经营权。改革的切入点应该是努力获取制度环境变化后形成的外部利润,改革的方向应该是不断明晰土地产权且让农民获得越来越充分的土地权利,改革的路径选择应该侧重于制度边际上调整、实行渐进式的农地产权制度变迁,改革方案的选择应该努力达成农民和政府的一致同意。

中国乡村发现网转自:《农业技术经济》2019年01期 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)