摘要:改革开放以来中国农村劳动力从限制流动到自由流动, 打破了土地对劳动力的桎梏, 释放了亿万农村劳动力潜在的经济效能。农村劳动力的自由流动带来了多重红利, 国家经济获得了突飞猛进的发展, 工业化、城镇化水平快速提升, 产业结构持续升级和优化, 劳动力个人收入得到了大幅度提升, 这一过程将伴随中国经济社会崛起的整个进程。本文回顾了改革开放四十年来农村劳动力流动的历程、特征和市民化进程;对其流动的成因进行了分析, 同时对农村劳动力流动为国家经济做出的贡献进行了估计;针对在农村劳动力流动中存在的问题提出了一些政策展望。

一、引言

改革开放四十年来, 农村劳动力流动无疑是中国经济崛起和社会发展最为波澜壮阔的历史画卷。亿万农村劳动力从农村涌入城市, 推动了工业化、城镇化发展的进程, 加快了整个国家的现代化。截至2017年底, 在中国139008万总人口中, 乡村常住人口为57661万人, 城镇化水平为58.5%;在77640万社会总就业人口中, 农民工为28652万人, 占36.9%, 二三产业增加值占全国GDP总量的比例高达92.1%。过去四十年中, 农村非农转移的劳动力从800多万上升到28652万, 增加了近35倍。

中国农村劳动力流动的历程背后隐含着城乡关系、户籍制度、市场化等诸多因素的共同作用, 在社会各界有着广泛的关注度。中国农村剩余劳动力转移的每个时期都有着政策与体制的烙印 (邓大松, 2008) 。改革开放前, 农村劳动力非农转移受政策制约的影响十分明显, 经过了几次大的波动。改革开放以后, 限制农村劳动力流动的政策已经在一定程度上阻碍了经济的健康发展, 因此国家开始允许农村劳动力流向城市 (李厚刚, 2012) 。这个时期, 劳动力流动的形式呈现出多样的特征, 兼业性明显且主要为短期流动 (程名望等, 2008) 。2000年以后, 为加强经济建设及化解三农问题、推动城乡统筹, 逐步推动城乡劳动力市场一体化, 更加重视转移过程中的公平, 农村劳动力迁移和流动的自由得到越来越多的尊重与保护。随着国家户籍制度的改革, 农村劳动力转移的特征发生了根本性的变化, 开始在迁移时间、地域、行业等方面的选择更具有自主性。

中国农村劳动力非农转移有着复杂的动因。既有早期发展经济学家认为城乡工资差距拉力, 也有农村资源禀赋匮乏的推力, 还有城乡壁垒逐步开通产生的制度改革红利的作用。劳动力的自由流动和迁移促进了社会劳动力资源在劳动力市场的有效配置, 从而促进了中国的经济增长 (蔡昉, 2017) 。一些学者对农村劳动力流动的经济增长效应做了测算, 无论采用何种方法和何种数据, 研究的结果都一致表明农业劳动力非农转移是中国经济增长的重要源泉 (伍山林, 2016) 。在中国由二元社会向一元社会转型的过程中, 农村劳动力的流动不仅促进了其自身收入的增长, 而且也促进了生产要素的重新配置和劳动生产率的提高, 为国家经济发展做出了巨大的贡献。本文将回顾改革开放四十年来农村劳动力流动的历程、特征, 分析其对经济增长的贡献, 并就农村劳动力流动的未来进行展望。

二、中国农村劳动力流动的变迁

发达国家都经历过农村劳动力向城市转移的阶段, 实现了工业化和城市化协同发展。这种情形在中国有很大的不同, 由于新中国成立初期实行计划经济和重工业优先发展的战略, 中国二元经济社会结构一度固化, 导致农村劳动力的乡—城转移之路充满艰辛和曲折, 发达国家农村劳动力基本实现一步转移, 而中国农村劳动力转移则经历了农民—农民工—市民这复杂的过程, 流动的农民变成产业工人实现了职业身份的转换, 但变成市民这一社会身份的过程还在进行中。罗思高 (Rozelle, 1999) 认为, 中国经济改革的显著成果之一是区域间劳动力市场的出现, 因为农村劳动力涌入了中国的城市经济, 农村劳动力流向二、三产业, 促进了生产要素的重组以及劳动生产率的提高。改革开放以来的四十年中, 中国出现了世界最大规模的农村劳动力非农迁移, 这给国家的城乡融合和产业结构升级都带来了极其深远的影响。与此同时, 国家在不同发展时期分别实行了不同的政策, 这也使得中国农村劳动力流动的特征和效果受到了不同程度的影响。

(一) 严格管控, 限制流动 (1953—1977年)

1953—1977年, 由于实行重工业优先发展和计划经济的需要, 国家限制了农村劳动力流动。1953年4月, 政务院发布《劝止农民盲目流入城市的指示》, 开始反对、限制农民盲目流入城市。从1953年4月到1957年12月, 国务院及其相关部门先后发布了10个关于防止农村人口盲目外流的政策文件, 严格限制农民进入城市。1953—1957年, 农业劳动力数量从17748万上升到19309万, 农业就业比重从83.5%下降到81.2%。1958年颁布的《中华人民共和国户口登记条例》更是以立法的形式明确规定:“公民由农村迁往城市, 必须持有城市劳动部门的录用证明, 学校的录取证明, 或者城市户口登记机关的准予迁入证明。”这个《条例》完全限制了农村劳动力城市自由流动。统计数据表明, 1964—1977年, 农业就业比重年均仅下降0.55个百分点, 且农业就业比重始终维持在80%以上。这不仅拉大了城乡差距, 也使城镇化水平落后。

(二) 市场调整, 逐步放开 (1978—1999年)

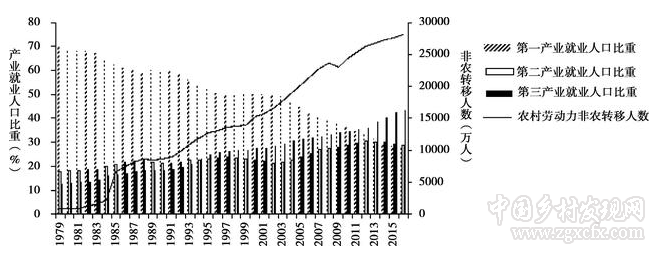

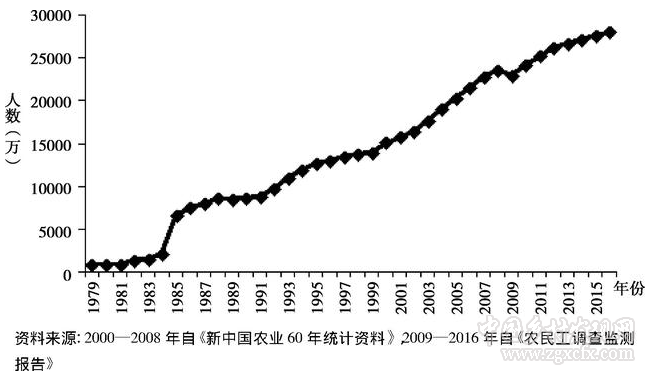

1978年以来随着农村改革的不断深入, 大量农村劳动力开始转移到非农产业中。但由于城市经济体制改革尚未展开, 城市中非农产业对于农村剩余劳动力的吸纳能力十分有限, 因此政府仍然严格控制农村剩余劳动力进城, 直到1980年代中期, 当农村改革取得了巨大成功、城市就业压力得到了缓解, 这些促使政府开始放松对农民工进城的控制。1983年1月中央指出在农村允许资金、技术、劳动力一定程度的流动和多种方式的结合。1984年农村劳动者被允许迁往城市寻找工作或经营小企业。因此, 农村劳动力向城市转移的积极性空前高涨, 1988年迁移到城市的农村劳动力上升到2600万人 (Zhan, 2005) 。农业部统计数据显示, 1984—1988年非农转移的农村劳动力数量由2161.4万上升到8611万。如图1所示, 1979—1990年, 第一产业就业比重从69.8%下降到60.1%, 第二、三产业就业比重分别从17.6%上升到21.4%、12.6%上升到18.5%。1988年下半年出现了日益严重的通货膨胀, 国家开始了宏观调控治理整顿, 经济增长速度放慢。在这种情况下, 1989年政府重新限制了农村劳动力外出打工行为。因此1989—1991年农村劳动力非农转移数量略有回落。1992年, 邓小平南方谈话引发投资浪潮, 尤其是在南部沿海地区, 产生大量的就业机会, 带来了农村劳动力迁移的大幅度增加, 1992—1994年非农转移的农村劳动力数量从9764.6万上升到11963.8万。在城乡收入差距拉推力的共同作用之下, 大量农村劳动力涌向城市, 1999年农村非农转移劳动力的数量上升到1.6亿, 1992—1999年第二产业就业比重从21.7%上升至23%, 第三产业就业比重从19.8%上升至26.9%, 1978—1999年城镇化水平由17.92%提高至30.89%。面对1990年代后期“民工潮”带来的压力, 国家相继发布了关于有序引导农民工流动的通知。

图1 1979—2016年农村劳动力流动数量与三次产业就业人口比重

资料来源:2017年《中国统计年鉴》

(三) 城乡统筹, 公平流动 (2000年以后)

2000年以后, 为加强经济建设, 政府逐步放宽了农民工的进城条件, 降低和逐步撤消了农民工进城就业的门槛;逐步统一了劳动力市场, 加强了对农民工的就业服务, 开展了维护农民工合法权益等工作。2000年6月, 中共中央、国务院发布《关于促进小城镇健康发展的若干意见》, 中国流动人口政策开始进入公平阶段。2001年3月, 国务院颁布《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》, 取消对农民进城就业的各种不合理限制。2003年4月, 国务院公布《工伤保险条例》, 首次将农民工纳入保险范围。2000—2005年农村非农转移人数由15165万上升到20412万, 第一产业就业比重由50%下降到44.8%, 第二产业就业比重由22.5%上升到23.8%, 第三产业比重由27.5%上升至31.4%。2010年《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度, 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提出, 要“着力采取有针对性的措施, 解决新生代农民工问题”, 促进符合条件的农业转移人口在城镇落户并享有与城镇居民同等的权益, 多渠道多形式地改善农民工的居住条件。“十八大”以来, 各级政府加快户籍制度改革, 有序推进农业转移人口市民化, 努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖, 加大力度撤除阻碍“农业转移人口”进入城市服务体系的户籍壁垒, 推进农业转移人口和城市居民平等共享城市中的经济、社会、文化生活。由此, 农村劳动力流动进入一个全新的历史阶段。如图1所示, 2000—2016年, 第一产业就业比重由50%下降到27.7%, 城镇化水平从36.2%提高至57.35%。

三、中国农村劳动力流动的特征

回顾1978—9016年中国农村劳动力流动的历史, 农村劳动力流动的特征在改革开放前后发生了巨大的变化, 总体而言, 可以归结为以下七点:

(一) 劳动力流动进程:国家政策和市场波动的双重影响

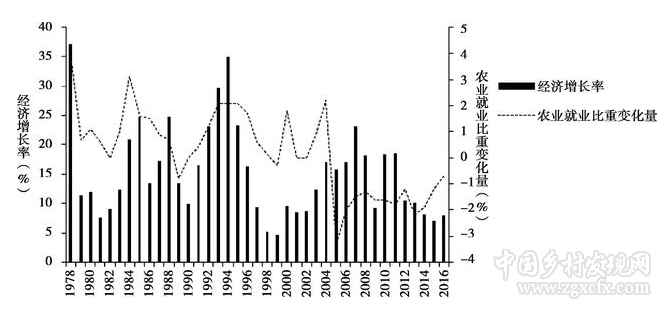

改革开放以前中国农村劳动力流动受国家政策的影响较大, 尤其是1953—1978年的严控时期。改革开放以后, 农村劳动力流动除受到政策影响外, 也受到宏观经济波动的影响 (程名望等, 2008) , 图2描绘了1978—2016农业就业比重的变化与经济增长率之间的关系, 从中可以看出两条曲线趋势高度一致, 1979—2016年农业就业比重变化量与经济增长的趋势基本相同, 除2008年和2014年农业就业比重变化量与经济增长呈现相反趋势, 这主要是因为2008年金融危机和2014年全面深化改革给经济带来的影响较大。

图2 1978—2016年中国农业就业比重变化与经济波动关系图

资料来源:2017年《中国统计年鉴》

(二) 劳动力流动形式:从短期流动到永久迁移

农民工按照其迁移的稳定性分为两种迁移模式:一种是永久在城市定居或者几年内不会再流动;另一种是频繁流动, 暂时在城市打工。改革开放初期到1980年代末期, 农村劳动力非农转移的模式主要为本地就近迁移, 打工地点大多在本地域内, 这种转移模式虽然在一定程度上实现了农村劳动力从农业到二三产业的转变, 但往往是暂时性的, 且没有实现其生存空间的转变, 通过该种模式进行非农转移的劳动力占劳动力转移总量的比重约为67%。而1993年以后则出现了“离土又离乡”的迁移模式, 这种模式使农村非农转移劳动力实现了职业和生存空间的转变。2000年以后, 国家实行城乡统筹就业的政策, 取消了农村劳动力进城就业的限制, 推进农村劳动力的公平流动。2003—2014年举家迁移的农村劳动力数量从2430万人增加至3578万人, 11年间共增加1148万人。研究表明, 农民工只有通过家庭化迁移方式才能真正实现从农村到城市的长期稳定迁居, 才能真正转变为城镇居民。

(三) 劳动力流向:由东部逐渐向中西部扩散, 省内流动比例逐年增加

1. 区域间流动的变化。

根据《中国农村劳动力就业及流动状况》报告显示, 2004年中西部流动就业的农民工占农民工总量的57%, 而流入东部地区的数量占全国的70%。2008—2009年流入东部的外出农民工占外出农民工总数的比例从71%下降到62.5%, 2010—2016年在东部就业的农民工占农民工总数的比例从66.9%下降到56.7%, 而在中部就业的农民工占总数的比例由16.9%上升至20.4%;西部就业的农民工占比由15.9%上升至19.5%。随着东部地区“刘易斯拐点”率先出现, 以及资本深化的加剧, 急需产业转型与转移同步进行。这种情况下中西部地区利用自身资源优势承接了东部地区产业转移, 并且实现了产业和人口的集聚, 尤其在资源型和劳动密集型产业表现得尤为突出 (薛继亮, 2016) 。

2. 省内与省外的流动变化。

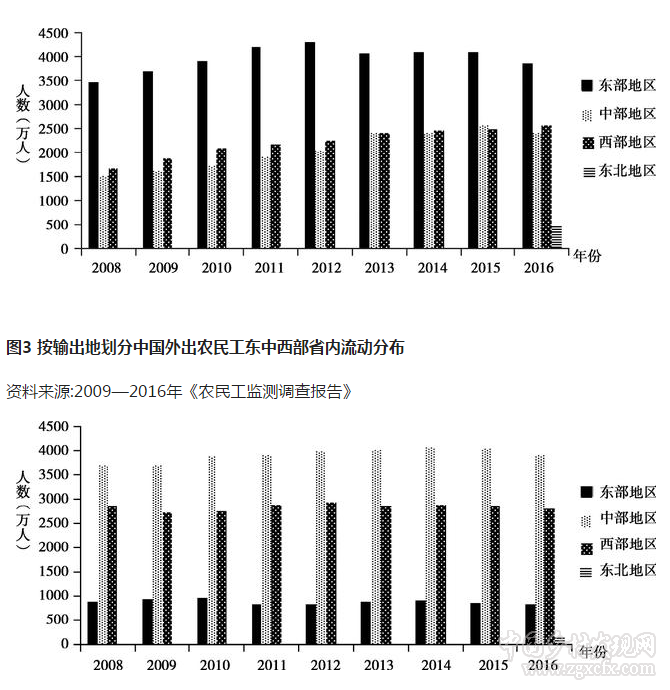

国家统计局农调总队调查显示, 1997年, 省内转移比例为68.7%, 省外转移仅为31.3%;2001年省内转移比例为65.8%, 转向外省的占34.2%;2008—2016年全国省内转移比例从46.7%上升到54.7%, 转向外省的从53.3%下降到45.3%。如图3、图4所示, 在东中西三个地区省内与跨省流动比例中, 中部地区外出农民工跨省流动的数量最多, 截至2016年为3897万;东部地区外出农民工主要在省内务工, 2012—2016年东部地区外出农民工省内流动的数量显著减少, 由4307下降到3854万;2008—2006年, 中部省内流动的人数由1508万上升至2393万, 西部省内流动的人数由1679万上升至2556万。这主要与一些东部沿海产业向内陆转移、中西部地区的务工收入与沿海地区差距缩小有关。

图4 按输出地划分中国外出农民工东中西部跨省流动分布

资料来源:2009—2016年《农民工监测调查报告》

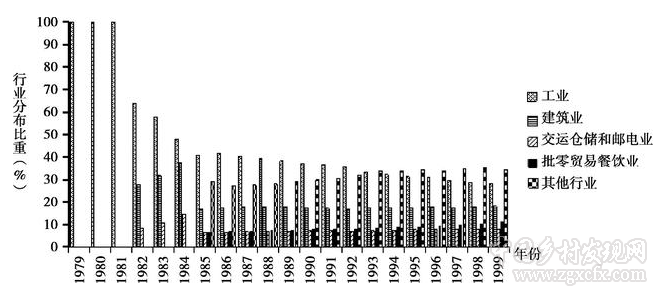

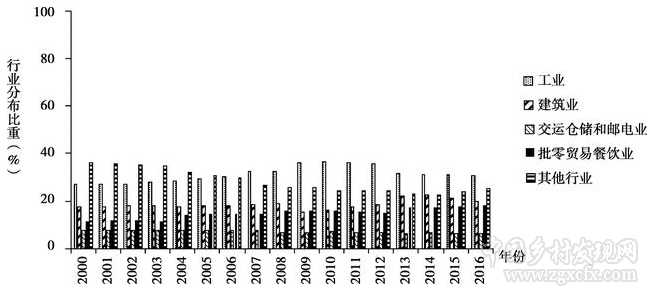

(四) 劳动力就业分布:逐渐由工业扩散到其他行业

1978以来, 中国农村剩余劳动力开始源源不断地流向二、三产业, 如图5、6所示, 就产业分布来看, 1979—1993年农村劳动力主要转移至第二产业。1994年以后, 转移至第二产业的数量有所下降, 转移至第三产业的数量稳步上升。根据《新中国农业60年统计资料》, 1982—1999年中国农村劳动力转移的行业分布比例变化为:工业由64%降至28.3%, 建筑业占27.6%~18.1%, 第三产业由8.4%上升到53.6%。流向工业和建筑业的农民工数量虽多, 但餐饮、娱乐、新型服务业等第三产业正在成为更多农民工就业的重要选择。2000—2016年中国农村劳动力转移的就业分布, 工业从27.1%升至30.5%, 建筑业从17.7%升至19.7%, 第三产业从55.2%降至49.8%。随着中国产业结构的升级、城镇化的迅速发展、对农民工教育培训力度的加强以及新生代农民工文化素质的提高, 这都会使农民工的就业结构、就业方式在未来继续发生变化。

(五) 劳动力流动增幅:速度下降, 进入刘易斯转折点

2004—2005年的农民工大批回流让“用工难”现象成为关注的热点。蔡昉 (2007) 认为产生“民工荒”的主要原因是劳动力供给不足, 这就意味着刘易斯转折点的到来。2008年的金融危机更是掀起了农民工的返乡热潮。如图7所示, 2004—2008年农村非农转移的人数年增长率为5.5%, 2012—2016年, 由于家庭和个人原因返乡的农民工超过返乡总人数的53%。近年来, 国家大力推进“大众创业、万众创新”战略, 农民工返乡创业人数年均增幅始终保持在两位数。2009—2016年农村非农转移人数年均增长率下降到2.9%, 据农业部统计, 截至2017年9月, 返乡人员已达700万人, 其中返乡农民工比例为68.5%。

图5 1979—1999年农村劳动力流向各行业的分布情况

资料来源:2000—2008年自《新中国农业60年统计资料》, 2009—2016年自《农民工调查监测报告》

图6 2000—2016年农村劳动力流向各行业的分布情况

资料来源:2000—2008年自《新中国农业60年统计资料》, 2009—2016年自《农民工调查监测报告》

图7 1979—2016年农村劳动力非农转移数量的变化

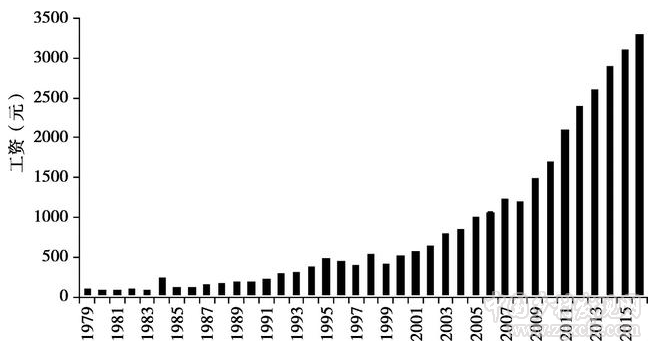

(六) 农民工工资与福利:工资上涨较快, 福利变化不大

图8描述了1979—2016年农民工工资变化趋势。在改革开放初期, 农民工工资月收入在90元左右, 1998年约为540元, 1979—1998年之间工资增长了约450元, 1999—2016年从415元涨至3300元左右, 年增长率约为13%。近年来非农转移是农村家庭收入的主要来源之一, 汇款约占农村总收入的21%, 占移民家庭总收入的43% (Démurger S, 2012年) 。2008年之后, 由于民工荒的出现, 普通工人的工资及劳动力成本上升显著, 呈加速化趋势。尽管农民工收入受经济增长趋势及人工相对短缺的影响而得到提高, 但农民工为此付出了超过正常工时的劳动, 同时还经常遭遇拖欠工资的情况。研究表明, 农民工受到劳动保护的程度普遍较低, 超过60%的农民工没有签订劳动合同, 农民工拥有各项社会保险的比例较低。

图8 中国农民工工资变化 (1979—2016)

资料来源:2011—2016年《全国流动人口动态监测调查数据》;卢锋 (2012)

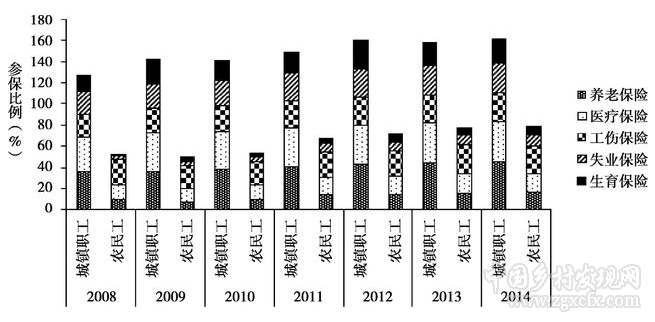

(七) 农民工市民化:总体进程加快, 但尚待解决的问题依然不少

农村劳动力向城市流动就业的主要归宿是实现城市定居与正规就业, 真正成为市民, 这一过程被称为市民化。进城务工的农村劳动力其称呼由早期的“盲流” (三无人员) , 到从事临时性、艰苦性工作的“打工仔”、“外来妹”, 再到更为人知的“农民工”, 反映出社会各界对于这一群体的认知过程。直到2004年, 中央“一号文件”明确指出“农民工已成为产业工人的重要组成部分, 为城市创造了财富、提供了税收。”2010年以后, 中央进一步提出“要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇工作的重要任务”。农民工受到了社会各界的广泛关注, 随之而来的是农业转移人口市民化进城的不断加快。根据2017年中央政府报告, 2012—2017年已有8000多万农业转移人口成为城镇居民。可以预计, 农民工这一带着时代特色和歧视性的称呼将最终退出历史舞台。但必须清醒看到, 农民工市民化不可能一蹴而就。以农民工参保为例可以看出, 尽管农民工参保比例趋于不断提高, 但农民工在各项保险参保比例上都与城镇职工存在较大的差距 (见图9) 。农民工市民化进程中有待解决的问题还有很多, 如户籍制度及其带来的就业权益不平等、农村留守儿童的教育和心理健康、农村留守老人的赡养以及农民工市民化的成本分摊机制等。

四、中国农村劳动力流动的动因

刘易斯等发展经济学家认为, 由于城市非农部门的边际生产率高于农业农村部门边际生产率, 导致了工商业的工资率要高于农业, 在利益的驱使下, 农村劳动力就发生了非农转移, 直到这两大部门的劳动生产率达到相同水平。

(一) 部门生产率差异驱动农业劳动力向非农部门转移

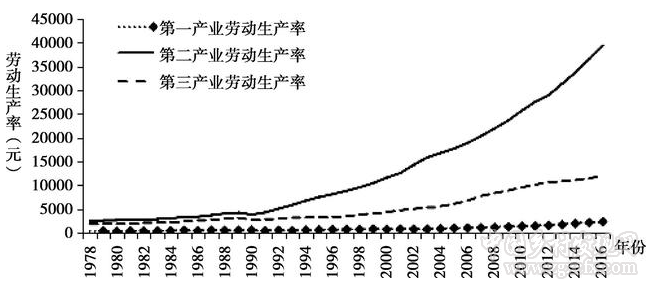

如图10所示, 按照1978年价格计算, 第一产业劳动生产率从360元/人增至2450元/人, 年均增长55元, 年增长率为5.3%;第二产业劳动生产率增长速度最快, 从1978年的2527元/人迅速增至2016年的39384元/人, 年均增长967元, 年增长率为7.6%;第三产业劳动生产率从1850元/人增至12016元/人, 年均增长267.5元, 年增长率为5.1%。三次产业的年均增加值相比, 二、三产业的劳动生产率年均增加值分别为第一产业年均增加值的17.6倍和4.9倍, 部门间巨大的生产率差异驱动了农村农业劳动力非农转移。需要指出的是, 技术进步是促使部门生产率变动的根本原因, 在部门技术进步水平不同的情况下, 工业产品价格往往下降快, 而农产品价格下降慢。由于替代效应, 当人们对于工业产品需求的增长速度超过该部门技术进步的速度, 非农产品供给缺口将不得不依赖于增加劳动力投入来解决, 从而导致农业部门剩余劳动力向非农工业部门转移。

图9 2008—2014年农民工与城镇职工参保比例的比较

资料来源:2008—2015《农民工监测调查报告》;2017年《中国统计年鉴》

图1 0 1978—2016年一、二、三产业劳动生产率的变化

资料来源:2017年中国统计年鉴

(二) 城乡收入差距拉动农业劳动力向非农部门转移

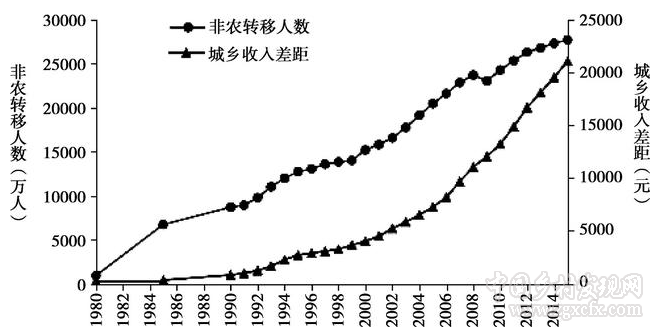

刘易斯、费景汉、拉尼斯认为在农业较低收入的推力和城镇工业部门高收入的拉力共同作用下, 导致了农村劳动力的非农转移。托达罗和哈里斯则强调预期收入差别的推拉作用导致农村劳动力流向城市。舒尔茨认为只有当迁入地与迁出地的收入差距大于迁移成本时, 农村劳动力就会发生迁移。从中国的实际情况看, 农业资源禀赋的缺乏和城乡收入差距过大是农村劳动力转移的主要原因。如图11所示1991—1999年城乡收入差距从992元上升到3643.7元, 年均增长18.2%, 非农转移人数从8906.2万上升到13984.7万, 年均增长5.9%, 2009—2015年从12021.48元上升到21018.31元, 年均增长9.8%, 非农转移人数从22978万人上升到27636.012万人, 年均增长3.1%, 可见城乡收入差距对农村劳动力非农转移有着极大的促进作用。

图1 1 城乡收入差距与农村非农转移人数关系图

资料来源:2017年中国统计年鉴;新中国农业60年统计资料;2009—2016年《农民工调查监测报告》

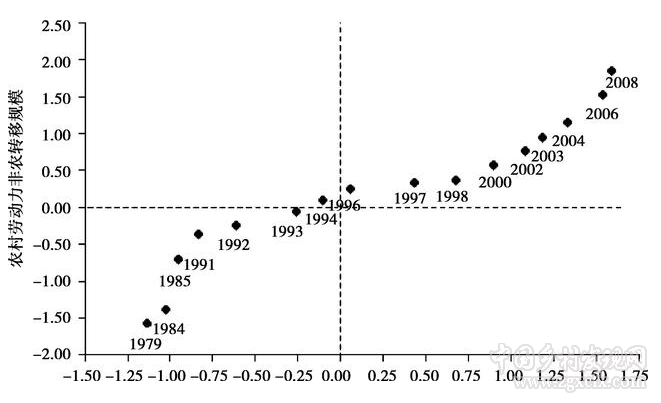

(三) 市场化进程推动农村劳动力非农转移

市场化程度高的部门和企业才有可能为农村劳动力提供较多的就业机会 (李实, 1997) 。为了检验市场化进程与农村劳动力非农转移之间的关系, 我们引用了《2010中国市场经济发展报告》中的市场化指数作为市场化进程的代理指标, 引用《新中国农业60年统计资料》中乡村人口从事非农产业的人数作为非农转移人数的代理指标, 并以市场化指数为横轴、农村劳动力转移人数为纵轴构成了以 (0, 0) 为中心的四个象限 (如图12所示) , 与之对应的可划分为4种类型:市场化与非农转移高度协调、市场化进程落后于非农转移规模、市场化与非农转移协调性不足、非农转移规模落后于市场化进程。这四种类型分别与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限相对应。首先对前文提到的两个指标进行标准化处理, 生成了两个新的变量, 即标准化后的市场化指数和非农转移人数, 并将其绘成一个完整的象限图。为方便观察, 从中筛选出16个年份的数据予以分析, 从图12中可以看出, 1995—2008年主要集中于第一象限, 说明在这期间, 市场化与非农转移高度协调, 2008年的市场化进程和农村非农转移规模达到最高;第二象限为1994年, 在这一年农村非农转移规模超前;1979—1993集中于第三象限, 这说明改革开放最初的十几年里, 在政府管控下, 市场化进程和非农转移的协调性受到了不同程度的影响, 第四象限为非农转移的滞后区域, 没有任何年份落在该区域。这一结果表明, 市场化进程对农村非农转移有较强的解释力, 非农转移规模的高低不仅受到市场化进程的影响, 同时也受到国家政策等其他因素的影响。

五、中国农村劳动力非农转移对经济增长的贡献

一般来说, 生产要素的流动会提高要素生产率, 蔡昉等 (2004) 认为劳动力流动提高了总劳动生产率, 促进了非国有经济的快速发展。另外, 廉价劳动力流入不仅会促进企业的快速发展, 更有利于国家比较优势的发挥。一些学者对劳动力流动对经济增长的贡献进行了定量研究 (蔡昉等, 1999;胡永泰, 1998;伍山林, 2016) , 这些研究大多依赖于模型, 但研究结果有较大的差异。我们借鉴了齐明珠 (2014) 的算法, 不依赖行为和技术函数的假设, 将经济增长要素分解为劳动年龄人口、劳动生产率及劳动力利用效率, 一个国家或地区的实际GDP的年增长率均值近似等于三个贡献要素年增长率均值之和。

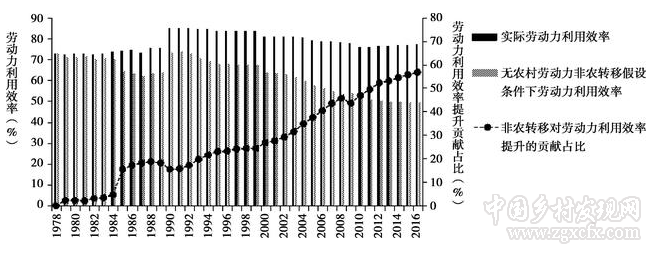

(一) 农村劳动力非农转移对劳动力利用效率的影响

图13将无非农转移人口假设下与实际情况下的劳动力利用效率进行比较表明, 农村劳动力的非农转移大大提升了中国劳动力的利用效率。1978—2016年, 中国年均劳动力利用效率提升15.6%, 并且提升幅度在逐年增大, 尽管1979年非农转移的人数较少, 但也使劳动力利用效率提升1.6%, 2016年转移总量已经达到2.8亿人, 使劳动力利用效率提升了28%。在没有农村劳动力非农转移的假设下, 劳动力的利用效率从1978—2016年年增长率均值由0.2%下降到-0.9%。

图1 2 1979—2008年市场化与农村非农转移关系象限图

资料来源:2010中国市场经济发展报告.北京师范大学出版社, 2010;新中国农业60年统计资料

图1 3 1978—2016年劳动力利用效率比较

资料来源:由《2017年中国统计年鉴》、《农民工调查监测报告》、《新中国农业60年统计资料》计算而得

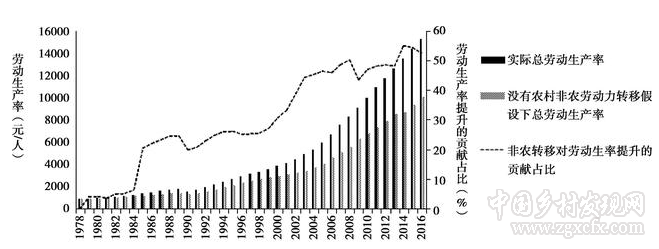

(二) 农业转移人口对产业结构及劳动生产率的影响

首先计算出实际情况下总生产率, 将其与没有转移情况下的总劳动生产率进行比较, 并用差值体现农村劳动力非农转移对劳动生产率的影响。为考察在没有非农转移的假设下带来的各产业就业人口权重的变化对总劳动生产率的影响, 假设在非农转移前后, 各产业劳动生产率与实际情况一致。假设第一产业的就业人数始终不变, 而将实际转移到二、三产业的劳动力从总就业人口中予以剔除, 从而计算得到假设条件下的各产业就业人口权重, 进而计算得到假设条件下的总体劳动生产率, 在此假设下, 2016年的劳动生产率为10041元 (1978年不变价格) , 年增长率均值也从7.6%下降到6.4%。

图1 4 1978—2016年劳动生产率的比较

资料来源:由《2017年中国统计年鉴》、《农民工调查监测报告》、《新中国农业60年统计资料》计算而得

如图14所示, 农村劳动力非农转移对劳动生产率提升的贡献绝对值从1978年平均每个劳动力的37元提升到2016年的5269元, 从贡献度上看, 1979年农村劳动力的非农转移使劳动生产率提升了4%, 此后逐年增长, 到2000年的30.6%, 几乎使总劳动生产率提升了1/3, 此后到2008年使劳动生产率提升50.1%, 而到2009贡献度则下降了近7个百分点, 但从2009—2014年, 贡献度一直上升到54.9%, 达到历史最高点。就使用的数据来看, 本文2009年以后的数据采用了国家统计局发布的《农民工调查监测报告》数据, 但国家统计局2008年农民工数据比农业部2008年的数据偏低近5个百分点, 这显然会给结果造成一定的偏差。

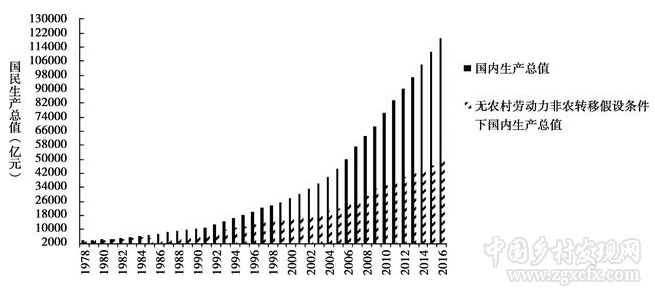

(三) 农村劳动力非农转移对经济增长的贡献

通过计算得出, 从1978—2016年, 中国劳动年龄人口规模的年增长率为1.6%, 劳动生产率的年均增长率为7.8%, 劳动力利用效率的年均增长率为0.2%。这三个要素对GDP增长的贡献度分别为16.6%、81.3%和2%。可见, 劳动生产率的提升是中国经济增长的核心力量, 劳动年龄人口为中国经济增长的第二大驱动力, 而劳动力利用效率仅排第三位。

图1 5 1978—2016年实际GDP与无非农转移假设下实际GDP的比较

注:按1978年不变价格计算资料来源:同图14

如图15所示, 1978—2016年在有农村劳动力的非农转移情况下实际GDP年增长率为9.6%, 无非农转移下的年增长率为7.2%, 劳动力非农转移使实际GDP年增长率提升了2.4个百分点。需要特别说明的是, 这里的实际GDP是按照1978年不变价格 (人民币) 计算的, 在没有农村劳动力转移的假设下, 2016年实际GDP为49748亿元;而在有劳动力转移的实际情况下, 2016年实际GDP为118811亿元, 即劳动力非农转移使实际GDP总量提升69063亿元, 提升了138.8%。

六、主要结论及未来展望

(一) 主要结论

农村劳动力从限制流动到自由流动, 打破了土地对劳动力的桎梏, 释放了亿万农村劳动力的潜在经济效能。劳动力自由流动带来的多重福利, 推动国家经济得到了突飞猛进的发展, 产业结构得到了优化升级, 劳动力个人收入得到了大幅提升, 这一过程仍在进行之中。本文研究得到以下结论: (1) 农村劳动力流动在宏观上既受到政策的影响又受到经济波动的影响, 国家对农村劳动力的政策从管控限制—市场调控—城乡统筹共经历了三个阶段, 农村劳动力非农转移规模持续扩大, 但增幅趋缓。农民工市民化总体进程不断加快, 但农村留守老人和儿童问题、农民工城市住房、就业权益保障等问题仍有待解决。 (2) 农村劳动力的非农转移保证了经济增长所需劳动力数量, 农村劳动力非农就业结构发生变化的同时, 促进了产业结构的调整和升级、提升了劳动力利用效率和劳动生产率, 改善了资源配置效率, 支撑了中国经济长期持续的增长奇迹。 (3) 在刘易斯转折点到来以后, 中国劳动力由无限供给转变为有限供给, 因此需要以劳动力的质量替代劳动力数量, 实现人力资本红利, 推动中国经济迈向高质量发展阶段。

(二) 未来展望

十九大报告提出了乡村振兴战略, 其根本目标是实现农业农村的现代化, 可以预见在这个过程中农业经营规模将会扩大, 农业劳动生产率会得到进一步提升, 未来还会有农村剩余劳动力流向二三产业, 流向城市, 加上已有的2.8亿农民工, 将会给政府、企业及农村非农转移劳动力自身带来新的挑战, 因此需要做必要的准备。

根据历年统计年鉴中的耕地面积和第一产业就业人数, 我们对2016—2030年第一产业就业人数进行初步估算结果显示, 2016—2030年, 第一产业就业人数将由21496万降至5667万, 这意味着未来的十几年中, 近1.6亿农村剩余劳动力将会进行非农转移, 如果这些转移人口全部就近城镇化或在大中城市落户, 将使中国城镇化水将提升至约69%。这意味着新型城镇化要为农业转移人口提供更多就业渠道, 提供更多体面的工作。现阶段应继续深化户籍制度改革, 探索剥离户籍与福利问题, 完善农业转移人口的就业与落户服务体系, 降低其在工作找寻上的交易费用, 最终实现城乡劳动力市场一体化。为了适应经济结构转型升级的要求, 还应加大对农民工职业培训力度和范围, 提升其人力资本积累水平, 推进经济高质量发展。要大力推动农业转移人口平等享受城镇基本公共服务, 为农业转移人口提供社会保险等全方位劳动保障, 特别是逐步实现城乡劳动者平等就业权利;在农业转移人口市民化的过程中, 要关注其子女教育, 避免形成农民工职业上的代际传递。要继续探索和创新农民工市民化机制, 减少农民工城市务工的代价, 逐步消除留守儿童、留守妇女和留守老人等现象。对于用工企业而言, 应切实履行新劳动法, 增强企业社会责任, 在工资福利、工作环境、职业发展等方面落实农民工合法权益, 帮助其增强城市社会融入能力。对于农民工而言, 要积极主动运用好国家政策, 加强知识和技能学习, 提升自身素质, 增强市民化能力, 真正融入城市社会生活。

中国乡村发现网转自:农业经济问题2018年07期

(扫一扫,更多精彩内容!)