封建采地制的衰败和土地私有制的兴起是中国历史上一个重要的事件,伴随着封建制度的解体和大一统帝国的出现,一直影响了两千多年的中国历史。太史公云:为田,开阡陌封疆,而赋税平。虽然对“井田制”一直有争论,但争论的双方都承认,周代初期有公田和私田之分,公田是领主的土地,农民在公田上劳动以承担对领主的责任,作为回报,农民得到私田的土地使用权。不论是公田还是私田,都不能转让。然而到了战国晚期,公田变为私田,集体劳动变为家庭农业生产,农民对领主的经济责任由在公田上从事集体劳动转变为缴纳税收。

技术进步与人口禀赋的变化——两种乐观的理论

对于土地私有制取代采地制的这个重要现象,目前主要有两种理论解释。第一种是马克思理论的生产力决定生产关系,这些学者将采地制的衰败归因为农业技术的进步,认为铁器、牛耕的出现使得农业家庭经营成为可能,而农业的特殊性使得家庭经营能够避免公田上集体劳动中的监督困难,从而具有更高的效率。生产关系需要顺应生产力的发展,因此,高效率的农业家庭经营取代了低效率的公田劳动,私有制取代了采地制。

而新制度经济学的理论则强调,产权制度变迁的收益大于产权变迁的成本时,制度变迁就会发生——高效率的土地产权制度将取代低效率的土地产权制度[1]。除了生产技术的进步会增加土地产权制度变迁的收益,从而促使土地从采地制变为私有制之外;人地要素禀赋的变化也是土地私有制出现的重要原因。简而言之,当人口增长导致土地要素相对变得更为稀缺,使得界定土地私有产权的收益大于成本,土地私有制便取代了“排他性公有产权”(冯涛,兰虹,2002[2])。

已有理论的缺陷

毫无疑问,技术和人地禀赋是制度变迁的重要因素。如果没有足以支撑家庭生产的农业技术,土地私有制便没有技术基础;如果地广人稀,界定土地私有产权则没有现实需要。虽然强调的重点不同,但这两派学者事实上都是“经济”决定论。首先,他们将农业家庭经营取代集体经营等同于“井田制”的崩溃,而铁器牛耕的出现为家庭经营取代集体经营提供了技术基础;其次,他们认为“井田制”的崩溃是经济力量推动的结果,高效率的土地私有制取代低效率的“井田制”。

这两个乐观的理论有重要的缺陷。首先,人类学的研究表明,即使没有铁器牛耕,在刀耕火种的技术水平下,也可以存在土地家庭经营[3]。其次,封建采地制本身就意味着家庭经营和集体经营方式同时存在,如果考虑到采地制在很长的一段时间内都在运作,因此有充足的理由认为,家庭经营并不能直接推导出土地私有制度的出现。诗经有云“与我公田,遂及我私”,采地制本身就包括了公田和私田,而私田的存在意味着农业家庭经营在技术上已经成为可能。对比其他国家和地区的经验,西欧封建制、俄国米尔农庄的份地制等在生产技术上都已经具有农业家庭经营的能力,但都没有实施土地私有制。农业的家庭经营仅仅为土地私有制提供了技术上的可能性,而这个技术上的可能性要变为现实的土地制度安排还有很长的路要走。很显然,土地私有制的出现还需要其他的因素推动。

第三,精心挑选的案例总是可以为假说提供证据,同样,精心挑选的案例也可以提供与理论相反的证据。考虑到中国1953年之后,中国大陆在人口增长的情况下将土地私有制转变为土地集体所有、集体经营的案例,我们至少可以说,人均耕地减少导致土地私有产权出现的理论没有通过中国经验的检验。

这是乐观的理论,也是一种社会进步论。姑且不说天真的社会进步论在历史学界已经被现实所抛弃,仅仅聚焦于土地制度,我们不仅可以发现一些地区的土地制度一直陷入低水平陷阱,还可以发现一些国家和地区的土地制度从相对高效的土地私有制转变为集体所有、集体经营的低效制度。

私有产权制度需要国家的强制力来维系。正如诺斯所言,有效的经济组织是经济增长的关键。然而,国家作为唯一合法的暴力来源,当社会出现了私有产权制度需求时,既可能有效的保障私有产权制度,也有可能成为侵犯私有产权的来源。

理解土地私有产权制度的形成,不能离开国家。林毅夫将制度变迁分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁,前者是社会对于经济利益的反应,技术论和资源禀赋论都是诱致性制度变迁的两个重要变量;然而,由于集体行动的困境,一些潜在能够带来更多经济利益机会的制度安排可能由于搭便车和道德风险从而难以实现,国家如果能够发现这样潜在的获利机会,利用国家强制力自上而下的推行即可使的有效率的制度可以替代相对无效率的制度。很显然,离开国家来考虑土地制度的变迁是不恰当的。

一个新的分析框架:军事竞争、国家理性化建构与封建采地制的瓦解

一些历史学者非常准确的指出,井田制的衰败是周秦之变的一个重要环节,与此同时,贵族衰落和士人阶层的兴起(许倬云,2012)、战争模式的改变(赵鼎新,2006)和采地制的崩溃是这一阶段同时出现的特征。但非常有趣的是,一旦涉及到土地制度变迁,学者们往往强调铁器牛耕等技术进步的核心作用。正如前文所言,这种理论陷入了技术(经济)决定论的陷阱。既不符合事实,也不能解释同一个时期更多的重要变化。

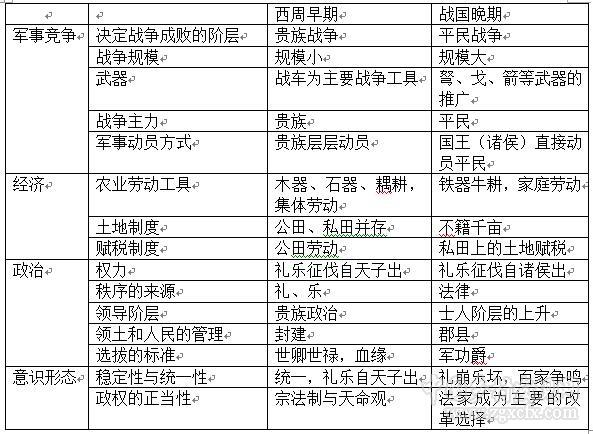

本文认为,国家间的军事竞争促使了国家间的理性化建构,从而最终导致了封建的瓦解、贵族的衰退、士人集团的兴起、土地税赋制度的改革、国家的编户齐民和采地制的崩溃。与此同时,诸子百家的涌现重构了意识形态合法性的理论基础,传统的天命观和宗法制受到了挑战。其中,法家由于能够更好的实现科层制国家的理性建构,以法代礼,以郡县取代封建,有助于“富国强兵”,逐渐被战国时期的大国所采纳。儒家强调的等级秩序虽然无助于战争的获胜,但对于和平时期国家内部的治理具有莫大的好处,从而被有选择的吸收和改造;阴阳家的五行学说提供了国家合法性的来源,对天命观进行了改造和进一步深化,为秦取代周提供了理论上的合法性解释[4]。

西周诸侯之间的战争从春秋战国时期开始加剧,周天子实力衰弱导致诸侯国之间的竞争不再有一个有效的协调机制。大国兼并小国,强国兼并弱国,军事竞争成为国家之间最主要的竞争方式。为了获取在军事竞争中的胜利,一系列能够促使国家在军事竞争中获胜的制度安排被采纳。由于国与国之间距离相近,士人集团在国与国之间的流动相对自由,所以国家的制度创新很容易被学习和模仿,那些有利于“富国强兵”的制度创新一旦被确认有效,很快就在诸侯国中得到相应的采纳。那些因为种种原因,没有能够进行相应的“理性化建构”的国家,很快就在军事竞争中灭亡了。与春秋时期相比,战国七雄都具备了强化王权、弱化贵族、以郡县取代封建、重视士人知识阶层、采取了更有效动员军队和资源的土地制度等特征。最终,秦帝国一统天下。获胜的秦国,不仅具有战国七雄里其他国家共有的理性化建构特征,并且具有更加突出的表现。在军事动员上,秦国采取了“军功爵”制度,彻底摧毁了旧有的贵族制度,不仅强化了王权,而且更好的构建了“虎狼之师”。在经济动员上,秦“废田开阡陌,民得买卖”,更有效的提高的农业生产效率[5]。一系列理性化改革使得秦国在军事竞争中处于更加有利的地位。

需要注意的是,灭国战争最终的获胜者,并非一定是制度改革的原创者,只要国家间的学习、模仿和交流存在,后发的国家也可能获得最终的胜利。实施了理性化制度变革的国家并非一定会获得最终的胜利,毕竟胜利只有一个,但没有进行理性化制度变革的国家,在这场惨烈的军事竞争中更早被淘汰出局。本文并不认为秦是理所当然的最终胜利者,虽然事后解释如同诸葛亮一般,认为秦统一天下是大势所趋[6]。但本文认为,在战国中最终获得胜利,有运气的成分[7]。虽然历史不可能改变,但理论上的分析应该表明,事情的发展有多种可能[8]。不过,即使不是秦,战国时期军事竞争的发展最终也会有一个国家成为最终的胜利者。

在西周早期,土地制度具有如下特征:第一,存在公田与私田,农民在私田上的劳动所得归家庭所有,同时,需要承担在公田上劳动的“封建”义务,并还需要承担相应的军事义务;第二,在封建制下,天子建国,诸侯立家的层层分封制度,使得“主人的主人不是我的主人”,天子和诸侯除了自己的属地之外,并不和其他分封领地的农民存在自己的权力和义务关系,而是通过中间的诸侯(对应天子)、大夫(对应诸侯)来间接治民。同时,在军事动员中,国家的军事动员能力一方面依赖于诸侯自身能够控制的土地和人民,另一方面,依赖于贵族的层层动员,依赖于贵族对于诸侯的军事义务的履行。

西周早期与战国晚期的军事、政治、经济和意识形态对比

军事战争的变化:从贵族战争到平民战争

天子分封诸侯,随着时间的流逝,这些亲戚、朋友的后代虽然成为了新的诸侯,但对周天子之间的感情联系已经不多,主要依赖于宗法制和礼仪来维系封建。这个时期诸侯国之间的战争,同样也是发生在曾经的亲戚和朋友的后代之间,因此,这段时期也相对比较讲究战争的礼仪。相对战国时期的战争,春秋早期诸侯国之间的战争烈度不高,规模不大。[1]

西周早期的分封

从西周时期到春秋早期,战争是国人的义务,也是国人的特权。这是一种贵族战争,以战车为主要作战方式。木器和石器,以及少量的铜器是主要的战争武器,在平原上,战车威力巨大,平民是作为战车的附属,并非战争获胜的主要关键。在春秋时期,还有宋襄公这种讲究“规则”的战争[2],不过很显然失败了;到了战国时期,“争地以战,杀人盈野,争城以战,杀人盈城”[3],战争的残酷性已经不再容许彬彬有礼、点到即止的战争礼仪。

《战国策.赵策》:赵惠文王三十年,相都平君田单问赵奢曰:“……帝王之兵,所用者不过三万,而天下服矣。今将军必负十万、二十万之众乃用之,此单所不服也”。 赵奢回答:“……君无十余、二十万之众……而徒以三万行于天下,君焉能乎?且古者四海之内,分为万国。城虽大,不过三百丈者。人虽众,不过三千家者。而以集兵三万,距此奚难哉!今取古之为万国者,分以为战国七,能具数十万之兵,旷日持久,数岁,即君之齐已。齐以二十万之众攻荆,五年乃罢。赵以二十万之众攻中山,五年乃归。今者齐韩相方,而国围攻焉,岂有敢曰,我其以三万救是者乎哉?今千丈之城,万家之邑相望也,而索以三万之众,围千丈之城,不存其一角,而野战不足用也,君将以此何之?”

赵奢的回答明确指出了西周早期和战国时期战争规模的变化。早期周天子不过三军,总兵力不过三万。而到了战国时期,动辄就是数十万的战争规模。他将其归因为国家规模的扩大,早期各个诸侯国,实际控制的人口和土地都很少,但经过数百年的征服、兼并和整合,生存下来的国家规模和人口都比西周早期大的多,因此战争动员的人数也增加了。

春秋五霸[4],实为诸侯之长[5]。春秋的争霸战争,目的为了获取周室衰弱后的诸侯国家的领导权。齐桓公是公认的第一位霸主,公元前685-前643年在位,他任用管仲为相,实行军政合一、兵民合一的制度改革,在军事和经济上成为当时的强国。针对戎狄对华夏诸国的侵袭,和楚国对周王室的挑战,齐桓公打出“尊王攘夷”的旗号,率诸侯北灭戎狄以卫周室,南据召陵以扛楚师,在诸侯国中树立了威信。后来,齐桓公召集诸侯国在葵丘会盟,“九合诸侯,一匡天下”。

富国强兵此时已经成为各个诸侯国的改革方向。“落后就要挨打”,对于春秋战国时期的诸侯国而言,可不仅仅是挨打这么简单,而是“亡国灭种”。虽然赵鼎新(2006)认为春秋时期是争霸战争[6],然而春秋时期领土扩张和国家之间的“兼并”并不罕见。按照《左传》的记载,春秋时期有五十二个诸侯国被灭,实际灭国数量应该更多。按照瞿同祖(2015)的研究,春秋时期同姓诸侯五十四,异姓诸侯四十五,姓不详者三十四,这些有据可查的诸侯国在春秋时期有一百三十二个。然而到了战国时期,只剩下七个主要大国。

随着铁器[7]的出现和新武器的发明,比如弩[8],成为克制战车的利器,战车为主要攻击手段的贵族战争逐渐被以平民为主的步兵方阵所取代[9]。那些能够动员更多步兵上战场的国家更加具有军事竞争优势,演化的结果导致贵族战争转变为平民战争,战争规模扩大。

诸侯王权的增强和封建贵族势力的瓦解

在贵族战争时期,诸侯国的军事安全要依赖于贵族的层层军事动员,因此必须通过层层分封的方式将领土和人民交给贵族管理。不过,对于天子来说,强大起来的诸侯可以不听从自己的号令,甚至可以和周天子的军队对抗[10],导致天子式微;同样的,对于诸侯来说,强大的卿大夫也可以不听从诸侯的号令,甚至会取代原来诸侯,三家分晋、田氏代齐,是典型的案例。

然而,这些重要的历史经验使得各个诸侯都明了,削弱贵族的权力是强化诸侯王权、确保自身安全的必要措施。然而,如果军事竞争仍然要依赖于贵族的军事动员,削弱贵族的势力只会导致国家的更快灭亡。只有在军事战争从贵族战争转变为平民战争之后,那些削弱了贵族势力的国家才不至于被其他诸侯强国更快的兼并。

在传统贵族势力本来就不强的楚国,可能是最早实施郡县制的诸侯国。楚武王(B.C.740-B.C.690)在位,灭国为县,以流官进行管理。

《左传.庄公十八年》载:“初,楚武王克权,使斗缗尹之。以叛,围而杀之,迁权于那处,使阎敖尹之。”

郡县的扩展,意味着王权的扩大。楚国的郡县长官(县尹)由诸侯任命,不具有法定的继承权[11],属于诸侯的直属地。和以封建规则进行分封的卿大夫对采地和人口的世袭管辖权完全不同,县尹完全依附于诸侯。晋国也灭国为县,不过早期仍然是赐给大夫作为采邑,不过这个采邑可能只是“食邑”,而不具有治土、治民和军事的权力。到了晋文公时期,“诸姬之良,掌其中官。异姓之能,掌其远官。异姓之能,掌其远官。”(《国语.晋语四》)远官,就是地方官。到了春秋后期,晋国的县也逐渐成为国君的直属地,派官员进行管理(周振鹤,2014)。

三家分晋、田氏代齐之后,这些诸侯王也开始强化王权,打击原有的贵族。[12]从春秋到战国,贵族在国家中的政治地位开始下滑,士人阶层崛起,成为国王可以使用的新的政治力量。到了战国,这些士人集团在诸侯竞争的国际政治舞台上发挥了越来越重要的作用。

土地的不同类型与诸侯实际控制土地的扩张

面对广阔的土地和多样的部落,西周没有采取殷商的管理模式,而是希望直接或者间接的控制土地和人口。由于交通的阻隔和行政管理能力的低下,西周不能采取帝国官僚的方式进行治理广土众民,而是采取了封建,周天子与诸侯共治天下,诸侯承认周天子是天下共主。西周之初的封建,是以军事据点构成网络。重要的事情在于,每个军事据点名义上虽然被分封了一大块领地或者疆域,但实际控制的土地最初却主要局限于城邦。甲骨文的“国”[1],如下图所示,从戈,从口。戈表示武器,口即郭,表示疆域,两者组合,表示武力守卫的疆域。之后,外面加上了城墙,变成了“国”。“国”外有郊,郊外为野。国和郊,都是诸侯凭借武力直接控制的领地,在直接控制的领地之外,天子分封的疆域以内,还有大片的土地和“野人”[2],是生活在这片土地上的原住民和部落。

西周初期,对于诸侯而言,大约有五种类型的土地及其相应的人口。第一,领地内的“国”,包括城和郊,是诸侯及其族人直接控制的土地;第二,领地内的“无主之地”,包括山林、沼泽等等,名义上属于领主[3]所有;第三,领地内其他部落和族群实际控制的土地,这些族群被称为“野人”;第四,周天子分封范围之外的领地,由其他的部族控制,比如狄、戎;第五,其他诸侯的领地。但是到了战国时期,诸侯领地内的土地和人口都逐纳入诸侯的实际控制范围,通过对狄、戎、蛮、夷的征服和同化,周朝的版图也扩大了。主要剩下第一种和第五种类型的土地。这个过程,是周天子和诸侯不断通过军事征服和礼仪同化完成的。

西周初期,人口稀少,森林众多,适合农耕的优质耕地稀少。农业生产技术水平相对落后,将土地垦殖为适合农耕的土地需要大量劳动力的投入。对各个农业部落而言,土地本身不是问题,适合农耕的土地才是问题。各个诸侯国需要通过人口进行垦殖土地,人口是比土地更加重要的财富。

从西周到春秋,一方面是各个诸侯国需要通过各种方式扩大自己实际掌控的人口和土地,一方面是各个诸侯国之间的兼并。首先,在周天子分封之初,还有大量的土地属于“蛮夷”[4],并非周的亲戚和战友。军事征服和礼仪同化,是西周面对蛮夷的两种主要手段。这些新征服的土地和部族,也需要通过封建或者“郡县”的方式进行管理。分封是一个长期的过程。其次,在每个诸侯领地内,诸侯国也同样要对领地内不服王化的“野人”进行征服和同化。

西周初期的土地制度与赋税特征

西周到春秋中期,籍田仍然是周天子和诸侯国的主要“纳税”方式。“雨我公田,遂及我私”。平民分得私田[5],获得了在私田上的使用权和收益权,作为义务,平民需要在公田上劳动以承担经济义务,以及在军事动员的时候承担服役的军事义务。

领地是领主的私产。层层分封,意味着不同层级领主之间的土地产权相互独立。法理上,诸侯不能侵犯卿大夫的领地,周天子也不能侵犯诸侯的领地。虽然在实践中,上级领主可能凭借武力或者其他侵犯下级领主的土地和人口,但这种侵犯是不合“理”的,所以,才会有抱怨和牢骚。

《诗经•大雅•瞻卯》记录了当时贵族们牢骚:“人有土田,汝反有之;人有民人,汝复夺之。”

这种牢骚正好表明,贵族认为分封给自己的土地和人口是属于自己的私产,诸侯侵犯贵族的领地和人口并不合理。正是因为领地是贵族的私产,所以领地在贵族之间也可以进行市场交易[6]。周恭王时期(公元前950-公元前936年)时的格伯簋铭文记载格伯用四匹马换倗生三十亩田,就是明证。到西周末期,私田的存在已相当显著。争夺田邑、交换土地的记载愈加频繁。周厉王时期(公元前879年—公元前843年),矢国侵略散国,战败进行和谈,割地赔款,以周天子作为合约的见证。

《散氏盘》:“我既付散氏田器,有爽,实余有散氏心贼,则爰千罚千,传弃之。”鲜、且、旅则誓。乃卑西宫襄、武父誓,曰:“我既付散氏湿田、畛田,余有爽变,爰千罚千。”

周厉王时还有两铜器,一个是鬲攸从鼎,另一个是鬲从盨。前者叙述鬲攸从分田地给攸卫牧,而攸卫牧没给报酬,遂成讼事;后者叙述章氏用八邑去向鬲换田,又有良氏用五邑换,结果都顺利成交。

土地制度与税赋制度的变化

由于是层层分封,层层动员的方式,各个领主主要掌握的是自己领地范围的土地和人口,对于已经分封给次级封建的实际控制人口、土地和经济情况的变化并不了解。周天子不掌握诸侯的实际控制人口和土地的变化,诸侯也不掌握卿大夫的实际控制人口和土地的变化。由于定居农业本身的特征(见第五章),人口增长更快,农业剩余更多,人口增长导致的农业技术革新速度也比较快,从而进一步促进了人口的增长。从西周到战国,随着人口的增长,新的土地被开垦,森林和荒原被农田取代,农业人口和耕地也都随之增长。地广人稀的自然禀赋,逐渐演变为人多地少的状态,土地的竞争更加激烈。

天子式微,礼乐征伐自诸侯出;诸侯式微,权柄操于大夫。本来宗法制的分封,卿大夫和诸侯也是亲戚关系,只是大宗与小宗之别。诸侯势力强大,会侵犯贵族的利益,甚至灭掉贵族;贵族势力强大,会侵犯诸侯的利益,甚至取代诸侯[7]。旧的封建秩序难以维系,强干弱枝更加符合诸侯的利益。

随着人口和土地的增长,政务管理的专业化水平也不断提升,职业化的官僚管理技术通过父子和师徒关系传承下来。国家管理人口、土地和经济的能力不断提高,已经可以绕过分封制来直接管理更多的人口和土地。周宣王(?-公元前783)首先进行了人口普查[8],改革了籍田制度,“不籍千亩”,将籍田的“助”改为私田上的税,传统在公田上耕种以服劳役的方式被取代了。通过这些改革,周天子试图将人口和土地的实际情况掌握清楚,从而为进一步加强周天子的军事动员和经济动员能力。因为侵犯了贵族的利益,周宣王的改革受到了巨大的挑战,最终失败了,但这个改革所要处理的问题,是希望加强王权的君主都面临的问题,改革的方向,也是强化王权的必然选择。周宣王虽然失败了,但一旦时机合适,这种改革在其他诸侯国又重新出现。

鲁国初税亩[9],是公元前594年,距离周宣王的不籍千亩(公元前789年),已经过了两百余年。虽然两者在具体制度细节上可能存在差异,但所需要解决的问题类似。首先,是公田劳动的相对低效率[10]。随着人口规模的扩大和农业技术的发展,公田劳动的积极性逐渐降低,在公田上偷懒所节约下来的体力,可以用于家庭土地经营和生产。其次,公田的劳役地租方式,不利于领主获得更多的税赋,通过人口和土地调查,领主掌握更加准确的人口和土地信息,从而可以更好的进行军事和经济动员。第三,也是最重要的,一旦履亩而税在技术上成为可能,希望强化王权的诸侯,就有足够的动力去摧毁传统的层层分封的政治结构,绕开卿大夫等贵族,直接控制卿大夫的土地和人口。

鲁国初税亩也好,周宣王的不籍千亩也好,最初可能仅仅是诸侯对自己控制土地和人口的税赋制度管理改革,但最终,都为诸侯强化王权、弱化贵族地位的政治改革提供了技术支持和学习的经验。这里所指的诸侯,可能是原来的诸侯,也可能是卿大夫取代诸侯而成的新诸侯,比如三家分晋、田氏代齐后,原来的卿大夫成为了新的诸侯。这些贵族强而诸侯弱导致原来诸侯被取代的经验,对所有在位的诸侯而言,都意味着扩大王权、弱化贵族的努力不仅仅和国家军事和经济竞争等“国际”竞争有关,还和自身国内的政权安全有关。

土地制度与军事动员

西周分封初期,各个诸侯国的军事据点人少地少,“三军”就已经是大国的标配,周天子也不过拥有六军[11],一般的小国只有一军。随着诸侯实际控制土地和人口的增长,到了战国时期,军队的规模也急剧扩大。

在封建制下,诸侯动员军队,是通过自己的军队加上卿大夫的军队,联合出战。这是在当时管理水平和技术条件下不得已的选择。行政管理能力不足使得诸侯无法管理广土众民,必须和卿大夫共治土地和人民。在战车为王的战争时代,军队动员无法绕过贵族,直接动员平民上战场与战争的胜利无补。在自己领地内拥有完整经济权力、军事权力和政治权力的贵族,一旦尾大不掉,就将成为诸侯的心腹之患。然而,随着武器的进化,平民军队淘汰了传统的战车作战模式,绕过贵族直接动员平民有助于军事竞争的胜利。

强化王权,弱化贵族,是一个长期的过程。中间有许多曲折,比如晋的贵族太强,才出现了三家分晋的局面。然而,这些分晋之后的韩、赵、魏等国家,还是要强化王权。私田上的土地税收取代公田上的劳役,郡县制取代了传统的世卿世禄,平民战争取代贵族战争,是这个长期过程中的重要现象。

到了战国末期,诸侯控制了绝大部分土地和人口。以法代礼,制定了国家法律,“王子犯法,与庶民同罪”,已经不再是“刑不上大夫,礼不下庶人”的西周早期的礼乐制度。法律鼓励耕战,重视军功,强调对获胜的军人进行土地和人口的奖励。军队获胜之后,可以强占更多的土地和人口,成为诸侯实施军功奖励的基础。此时的诸侯,已经绕开传统的贵族,通过行政官僚来直接动员最底层的人口。诸侯是土地的主人,因此,诸侯才能将土地以军功授予人民[12]。

小结

简而言之,技术进步和人地资源禀赋的变化只是土地制度演变的重要条件,但推动技术进步、人口增长的,是农业国家诸侯之间的军事战争。这是一个长期的过程,从西周到战国,持续了数百年。为了获得军事竞争的胜利,一些先进的武器和战争组织形式被发明、学习和采纳,弩等武器的出现,铁器的大规模使用,使得战车为主的贵族战争被平民战争取代。国家文官管理的专业化和士人集团的崛起,一方面为国家合法性来源和富国强兵提供了新的理论支持,一方面为国家治理的专业化和郡县制的兴起提供了人力资源的支持。强化王权、削弱贵族,成为战国时期各个诸侯王的共同选择。

在这个大转型中,土地制度发挥了重要的基础性作用。首先,土地制度变迁背后的推动力,来自国家间的军事竞争;其次,土地制度的改变,也为(诸侯)国家实施更有效的军事和经济动员提供了土地制度基础。履亩而“税”,重点不仅仅在于公田的劳务地租变成了实物或者货币地租,而在于诸侯开始绕过大夫直接面对最基层的农民,从而可以更有效的进行军事和经济动员。

几个简要结论:(1)技术进步和相对要素禀赋的变化是土地制度变迁的关键要素,但并不是唯一的因素。铁器的出现导致传统的共耕制的取消,被家庭经营所取代。但是,即使在家庭经营出现后,土地仍然可以是共有制,只要土地可以被部落收回。铁器很早就出现了,西欧庄园仍然是领主所有。(2)族群和国家的武力竞争是前现代国家意识形态、政治制度及其支持的土地制度拓展的关键力量。军事上有优势的国家可以将其制度带到新的地区。(3)总体而言,土地从族群控制变为国家控制(国家通过法律作为产权制度实施的保障),名义上土地私有制兴起,但国家(皇家、贵族、士大夫、宗教)对土地产权制度的影响和对土地资源的控制存在很大差异。这些差异不仅仅是土地制度所导致的,还与政治制度和意识形态有关。(4)就中国而言,封建制度早衰,而土地私有与土地市场早熟。(5)相对于其他的文明,如早期落后的西欧,中国的农地制度精细化。产权制度、地籍管理、土地市场交易形式丰富,远远超过同时代的西欧,也超过现在的中国大陆;然而,中国在1800后的世界体系中已经落后。虽然土地制度非常重要,但不是决定一个国家兴衰的关键。(6)在农业中国,对于个人而言,土地不仅仅是生产资料,也是财富集聚的重要手段,还常常与政治与经济特权息息相关;对于国家而言,经济与财税,劳役与军队,官僚的激励与控制是研究中国土地制度所要考虑的主要内容。

中国乡村发现网转自:田园诗与狂想曲 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)