自1978年的家庭联产承包责任制以来,关于中国农地制度的改革争论持续了四十余年。主要有三大派系:一是国有永佃:土地国有,永远地租给农民、把村集体抛开,土地仍是公有制,但农民有永远的使用权(安希伋,1988[1]);二是保持现行的集体土地所有制的框架不变,其中大致也可以分为两派,一派强调在农村土地所有权属于集体的前提下,进一步完善土地承包权和土地经营权,赋予农民更加稳定而有保障的土地产权(如温铁军,2008;陈锡文,2001),另一派则希望进一步强化集体对土地的控制和干预(如贺雪峰,2010);三是改革现行的集体土地所有制,推行土地私有化改革(如文贯中,2006;杨小凯,2001等)。

争论的时代背景:家庭承包制面临的挑战

这个讨论有其时代背景,政策制定者和学者们提出的土地改革方案,总是为了解决当时所面临的困境。中国是土地公有制国家,土地分属于集体和国家所有,这是逐渐改造并于1982年宪法确定成型的基本土地制度框架。1953年逐渐开始并在全国范围推广实施的农业集体经营,则是社会主义理论指导下的重要产物。在1978年之前的农业集体经营体制下,土地属于集体所有,由集体来安排农业经营生产,销售由集体承包(统购统销),农民个体既没有生产的决策权,也没有销售和处分农产品的权利,更没有决定土地交易和转让的权利。1978年逐步开始的家庭联产承包责任制是针对之前的农业集体经营方式的土地改革。将原来由集体安排农户生产的权利现在(包干到户)由农户自己做决策。农户自己做决策之后,其土地产出一部分交给国家,一部分交给集体,剩下的属于农民个体所有[2]。

上述制度变化一开始就有很多争论:第一,搞包干是否等于搞土地私有化。社会主义的一大基本性质是土地公有制,而土地承包、包干到户[3]是不是就是土地私有制?回顾历史,事实上这种地方上的土地制度创新早已有之,但都因为意识形态上的原因被中央所否定。第二,从现实操作层面考虑,土地承包也面临一些挑战。在土地包干到户后,其他的农业生产资料(机器、牲畜、农业器械)是否也要从集体分到户?如何分配?通过抓阄,采取远近搭配、好坏搭配的方式来分地是最常见的做法,因为交易成本最低。原来土地是集中连片的,分地后,土地变得零碎化,东一块西一块,带来效率损失。农业生产资料怎么分?如果村里有十头耕牛,二十户人家,怎么分?两家分一头牛,貌似可行。那么假如有二十三户人家,怎么分?此外,农业机械的分配更为难办。所以,在现实中观察到一些现象,比如杀牛杀驴,分拆机器。从1978年到1984年,这些看似不好的现象却伴随着粮食产量的逐年递增,1984年粮食产创了历史新高。到了1985年,粮食产量开始下滑。似乎包干到户激发的个人积极性下降了。因此,1985年,第一轮争论出现,我们考虑是否要退回到之前的土地制度?是资产阶级自由化走的太快了?应该往回退,回到1978年以前的道路吗?比如当时的南街村看起来土地集体所有制干的就不错,土地并没有包干到户[4]。

集体所有、家庭承包的土地制度具有以下特征:第一,按人口和劳动力分配土地,以平均的原则对土地进行好坏搭配、远近搭配,主要采用抓阄的方式进行分配。平均原则和抓阄方式降低了土地分配的成本,但付出的代价就是耕地的细碎化。2000年我们课题组在浙江、山东和江苏进行了土地调查,三省每个农户家庭的耕地块数为4.80。其中,江苏户均耕地块数为3.74,山东户均地块数为6.07,浙江户均地块数为4.50。其中,山东每一块土地的平均面积仅有0.68亩。这种细碎化的土地经营方式不利于农业机械化的生产、降低了农地利用效率。

其次,作为脱胎于集体土地所有权并逐渐成型的土地承包权,在相关的法律条文有许多含糊不清的地方。开始的集体所有、集体经营、集体销售和分配粮食、产品,后来变为集体保留一部分的粮食收购权(粮食提留),把生产和经营的权利交给农户,村集体还有部分安排集体土地的权利,这使得土地承包权的边界非常不清晰。如果农户的土地承包权是集体土地所有权派生出来的一种债权,那么集体也可以将承包地收回。事实上,1994年山东平度“两田制”的创造就是将农民分散的土地承包权收回,然后通过招标、拍卖的方式出让给出价最高的农业经营大户耕种。由于土地承包导致了耕地细碎化,降低了土地利用效率。而山东是平原地区,适合机械化经营。为了提高经营效率,当地将原本分给农民的土地收回来,再集中连片的租出去,并通过招标(市场化的方式)决定出租对象,收益留在村集体。除了口粮田(类似于自留地),其他土地都被集体收回去了。一开始,这些事例都被作为先进典型,在全国宣传。一方面自留地保证了农民吃饭,另一方面集体土地的机械化经营,保证了土地生产效率且采用了市场化方式配置。不过,两田制没有很好的处理集体土地出租收益的分配问题。

理论上归村集体经济组织的负责人管理。理论上负责人由村民选举产生的,为村民的利益服务。看似非常好的点子!1994~1995年,乡镇企业破产,农村集体没有什么收益来源。两田制是一个比较有代表性的例子,一出来就作为先进典型进行宣传,引发全国大范围地自发的学习。但到了1998年,遭到了政府政策文件的明文禁止。因为全国范围内出现了大量的村干部利用两田制来侵犯农民利益以及由此引发的大量群体性事件。

第三,集体的每一个成员都可以凭借其身份要求获得村庄的土地,这个成员权,不仅指村庄现有的成员,也包括村庄未来的新增成员。当因为婚姻嫁娶、人口出生、死亡、户口迁移发生了人口变动,村民凭借其成员权就有要求土地重新分配的权利,村干部也有可以以此为依据进行土地调整。这种土地再分配[5]导致了土地承包权稳定性的丧失,对于农户而言,他现在所经营的耕地可能因为未来的村庄土地调整而变成其他成员的土地,因此,农户缺乏在土地上进行长期投资的激励,从而限制了农业生产效率的进一步提升。

第四,土地再分配不仅是村民的内在述求,也赋予了村干部土地调整的权力。由于在这个时期,村干部作为国家政权在农村基层的末梢,要完成国家下达的各项任务,最主要的是征粮派款、计划生育。对于不配合的村民,村干部就可能利用土地调整的权力收回农户的土地,或者在土地调整的时候分给这些不听话的农民更差的土地。这种在法律上边界不清的重新分配土地的权利,导致大量村干部侵犯农民的土地权利的事件的发生。在这个时期,农村基层的冲突经常出现在报纸、电视等媒体上,学者和城市的官员都发现农民的土地承包权利得不到保障。

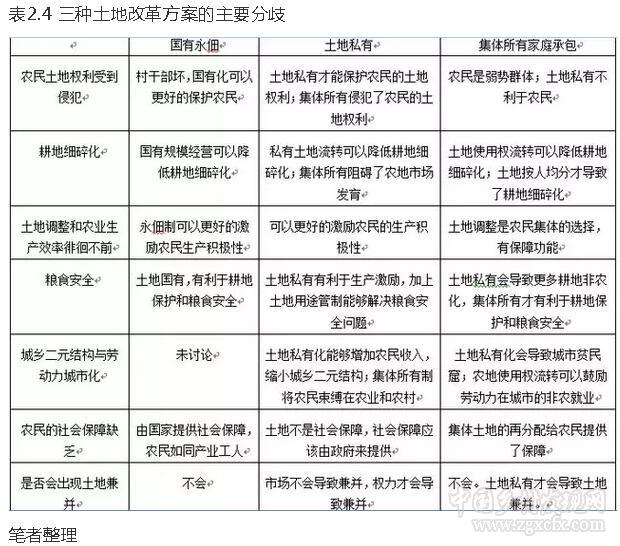

三种土地改革方案的主要分歧

为了更好的保障农民的利益,一时出现了许多不同的意见:有人认为农民权利得不到保障是因为村干部太坏了。集体土地所有制下,土地所有者是不清楚的。所有者是村干部吗?显然不是。是村集体?集体究竟是谁?总不要有人来代表集体吧!法律上的边界也不甚清晰。这样说来,可以不要集体土地所有制,要私有制或者国有制?国有永佃在这个情况下就回来了。国有永佃是说村干部是坏的,国家是好的。通过国有永佃就可以抵抗村干部的肆意妄为,把坏的集体踢掉。私有制支持者认为虽然国有永佃可以解决“集体”这个问题,但是有一个问题:你怎么知道国家是好的呢?相对来说,私有制不仅可以抵抗集体/村干部对农民产权的侵犯,还可以抵抗国家对农民产权的侵犯。那么,私有制是否比集体土地所有制更好呢?这是关于私有化的一个很重要的问题。所以私有化的含义是个人的土地产权仅可以对抗集体,还可以对抗国家,“风能进,雨能进,国王不能进”。但是,法律上规定国家不能侵犯农民利益,国家就真的不能侵犯吗?法律上规定私人所有,国家要保障私人权利,但是当现实中国家要抢你的东西,你该怎么办呢?有保障机制吗?我们都知道住房是个人的,但是如果国家要征你的房子,你怎么办?凉拌……其实,最核心的问题其实不在于法律,而在于约束国家的权力。各位看到的学者包括文贯中、杨小凯等的文章更多是站在宪政的角度谈私有制──表面上谈私有制,实际是谈宪政。集体土地所有制的支持者认为,私有制行不通,意识形态合法性的问题很难绕过去。因为当时左派的理论家都健在且很活跃,难以认同土地私有制。国有永佃实际难以操作。土地所有制变来变去,农民更加难以接受。集体土地所有制有几个缺陷:所有者不清、所有者的权利、义务边界不清;那么,我们的核心问题在于把不清楚的东西弄清楚。在集体土地所有制的框架下,农民的权利得到的保障不足;那么,我们应当让没有得到保障的获得保障。事实上,以上三派学者的尝试是在中国现行的意识形态和制度背景下,探索一个可以解决问题的方案。但是,国有永佃和私有化这两个方案在操作上是有问题的。所以,当时土地制度还是保持不变。

这一系列的讨论都涉及关于土地制度的绩效的指标──土地私有制好在什么地方?集体土地所有制好,好在什么地方?国有永佃好,好在什么地方?这些指标具体包括:农民增收、贫困缓减、农业规模经营、劳动力外出流动与非农就业、保障农民土地产权。赞成土地私有化的学者认为在这几个指标上,土地私有化是有利的。反对私有化的观点认为私有化主要不利于土地保障(温铁军)、粮食安全、失地农民与社会稳定丧失、大量的不平等这些指标。那么,事实上,更加有保障的土地产权会导致农民增收还是会降低农民的收入?能够保障粮食安全还是威胁粮食安全?这些问题可以进一步的讨论。

总的来说,国有永佃主要是对抗村干部的肆意妄为,认为村干部是坏的,国家是好的。私有制主要对抗村干部和国家对农民权利的侵害,其核心是宪政思想,主张不仅仅从法律上约束国家的权力。集体所有和家庭经营是为了防止私有化可能导致的极端贫困和社会两极分化的出现,同时不增加地方政府/国家侵犯农民权利的可能性,是当时走的“第三条道路”。

中国乡村发现网转自:田园诗与狂想曲 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)