——以肉鸡养殖户为例

摘要:文章运用2016年江苏省11个县(市、区)的规模化肉鸡养殖户的实地调查数据,基于普通最小二乘回归和Heckman选择模型,从整体上测度了契约农业对农户收入的影响;并引入分位数回归模型,深入分析契约农业对不同收入层次农户的收入效应。研究结果显示,契约农业在整体上能够提高农户的人均养殖净收入,但对不同收入层次农户的影响存在较大差异性,即契约农业仅对低收入层次农户的收入产生显著的提升作用,而对其他收入层次农户的增收作用并不显著;此外,区域分样本研究结果表明,契约农业对欠发达地区农户的增收效应更为明显。因此,加大对中低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业的政策支持力度,积极推进契约农业组织模式创新,并鼓励部分高收入层次农户自主经营,是有效推进我国农业产业化发展,实现农户增收的关键所在。

关键词:契约农业;农户收入;分位数回归;Heckman选择模型

一、引言和文献综述

契约农业(contract farming),又称“订单农业”“合同农业”,被视为农业领域纵向协作模式的主要形式,在促进小农户与大市场的衔接、降低农户市场风险、增加农户收入、保障农产品质量安全等方面发挥着积极作用。近年来,随着中国农业产业化进程的推进和对食品安全问题的关注,以“龙头企业+农户”为代表的契约农业模式在中国得到了快速发展。然而,学者们对中国契约农业的现实考察发现,在契约实践过程中不断涌现出农户增收乏力、契约违约率居高不下等一系列困扰中国农业产业化发展的突出问题。这凸显了当前“龙头企业+农户”契约模式的推广对正处于深度转型期的中国而言,更具复杂性和艰巨性,并再次引发人们的思考:中国农户参与契约农业的收入效应到底如何,契约农业能否有效实现农户增收的目标?这是中国农业产业化政策需回答的现实问题。

20世纪70年代以来,契约农业对发展中国家农户的影响就成为学界的一个热点研究问题,并引起了广泛的争议及理论探讨。契约农业的支持者认为,参与契约农业能够降低农户的市场风险和交易成本,使小农户获得生产资料、资金、市场信息和生产技术等支持,起到促进农户增收、减少绝对贫困的作用。例如,Tripathi等、Miyata等学者的研究指出,发展中国家农户与大公司签约后可以采用先进的设备和技术进行生产,获得规模经济,并得到更高的报酬,提高其福利水平;Brithal等对印度奶农的研究发现,契约农业大幅降低农户的市场销售成本及生产成本,显著提高了农户的净利润;Simmons等研究印度尼西亚的家禽养殖户和水稻种植户,结果显示参与契约农业能够显著提升农户的资本回报率;Mishra等对尼泊尔高产品种水稻种植户的研究发现,契约农业能够显著提高农户家庭的收入、利润和产量,且小规模农户参与契约农业能够获得更高的收益;张昆等发现,龙头企业和农户之间建立紧密的契约关系不仅能够直接提高农户的收入水平,而且还能通过向农户提供优质生产要素、先进生产技术、信贷支持等服务,间接提高农户的收入。

与上述观点相反,一些学者因担心契约农业对小规模农户具有“挤出”效应,使农户缺失自主权和商业决策权,容易被龙头企业利用等,而对契约农业的农户增收效应持否定的态度。比如,Singh、Maertens等学者指出,小农户获得契约的机会较少,农业龙头企业倾向于与较大规模的农户签订契约,这将导致农村贫富差距扩大;Cahyadi和Waibel研究了印度尼西亚小规模棕榈油种植户及其陷入贫困的风险,发现尽管契约农业能够降低油棕价格冲击的负面影响,但参与契约的农户仍易陷入贫困;Mwambi等对肯尼亚坎德拉地区的鳄梨种植户的案例研究表明,农户参与契约农业并不能有效提高其家庭收入、农业收入以及鳄梨种植收入;Runsten和Key发现,契约农业会增加发展中国家非参与者的不稳定,破坏传统农户家庭文化的强大关系,过度依赖经济作物,可能更容易导致食物短缺,并被大企业利用;周立群和曹利群调查分析中国山东省农业产业化后指出,中国存在契约双方市场能力不对等、契约农户增收乏力等问题;徐健和王旭辉分析了中国北方五省不同契约农业组织模式对农户收入的影响,结果显示不同模式对农户增收效果存在差异,进一步佐证了周立群和曹利群的观点。由此可见,契约农业一方面为农户提供更好的生产条件和市场机会,从而促进了农户收入的提高,另一方面,农户的契约农业收入效应也可能会因为小农户在市场中的弱势地位而被削弱。因而,契约农业对农户收入的影响到底如何,学界并未达成共识,仍需进一步研究。

事实上,现有文献对契约农业的农户收入效应的分歧,亦反映了契约农业对农户收入的影响具有复杂性。通过对文献的梳理发现,以往对于农户收入效应的研究普遍采用最小二乘估计(OLS),即仅分析条件均值下的农户收入效应,忽略了收入分布顶端和尾部的收入情况。而农户收入水平的差异反映了其资源禀赋的异质性,如果充分考虑农户的收入差别,那么同样的契约农业组织模式对不同收入水平农户的绩效可能会具有不同的效果,这可能亦是导致契约农业对农户影响的研究结论具有差异性的原因。但就已有的文献来看,当前针对契约农业收入效应的研究仍局限在总体效应方面,尚缺乏对不同收入层次农户的收入影响的系统分析及实证检验;且在研究方法上,大多忽略了由于未观测到的农户特征(如经营能力、勤奋、创新精神等)和契约参与变量可能存在内生性所导致的测量偏差问题。因此,采用单一的OLS进行估计可能导致结果有偏,而引入能够测度收入分布上差异效应的分位数回归模型,以及充分考虑内生性偏误的Heckman选择模型进行契约农业的农户收入效应研究,则更为科学、有效。

基于此,本文以中国农业产业化水平发展较快的肉鸡养殖业为案例,对契约农业的农户收入效应展开了实证分析,数据来源于2016年对江苏省11个县(市、区)的359户规模化肉鸡养殖户的实地调查。与以往研究不同的是,本文引入了Heckman选择模型和分位数回归方法,在解决未观测到的农户特征与契约参与变量可能存在的内生性偏误问题的同时,进一步基于农户收入的条件分布,深入分析契约农业对不同收入层次农户的影响差异,以期制定更具针对性的农业产业化政策,实现农户增收的目的。

本文余下的结构安排如下:第二部分是理论机制与模型设定;第三部分为数据和变量描述;第四部分是实证分析及结果;最后为结论与政策启示。

二、理论机制与模型设定

本文的研究目的是检验农户参与契约农业的收入效应,主要通过肉鸡养殖户是否参与契约农业对其家庭人均养殖净收入的影响效果进行检验。基于中国禽业产业化的特点,本文所指的契约农业特指“龙头企业+农户”的生产合同。在生产合同模式下,鸡苗、饲料、药品等生产资料的采购和最终产品销售均由龙头企业负责,而农户则需要按龙头企业的统一要求进行防疫及饲养管理,并预付保证金。契约农业对农户收入的影响机制主要在于:在生产合同模式下,龙头企业为农户提供生产要素、资金、技术推广和指导等方面的服务,能有效解决农户生产在资金、技术、信息等方面的瓶颈约束,提高农户的生产效率,降低农户的交易成本和市场风险,从而增进农户的收入水平。具体来说:(1)龙头企业为签约农户提供生产资料乃至信贷,这大大降低了农户的生产约束,有利于提升农户的生产效率进而促进农户增收;(2)农户参与契约本身可能就是为了获取更先进的生产技术,龙头企业往往具备技术创新能力,向农户推广自己的新技术有利于农户生产技术水平的提高,从而促进农户的收入增长;(3)从新品种采纳角度看,生产合同这一紧密的纵向协作关系有利于促进农户的创新能力及先发优势价值,这提升了农户采纳良种后的利润率;同时,紧密的纵向协作关系能够削弱供应链上下游的抗衡力量,增强自身的市场力量,这将有利于提升农户的盈利水平,提升农户品种改良行为的利益激励,从而实现农户增收。

鉴于采用收入这一数值型因变量,本研究首先构建了OLS回归模型,其模型形式如下:

其中,Y为被解释变量,表示农户家庭的人均养殖净收入(在进行模型回归时,为减小异方差影响,取自然对数形式),即养殖户全年肉鸡总产出的增加值;自变量中,X表示农户是否参与契约农业,Z表示农户个体和家庭特征、养殖特征等一组控制变量向量;ε为随机扰动项。

为了更好地考察契约农业对农户收入的影响,在方程(1)的估计过程中,需要注意两个关键性问题:

第一,内生性问题。一方面,由于未观测到的农户特征因素(例如个人能力、勤奋程度、创新精神等)可能会与农户的契约参与行为具有相关性,遗漏变量和测量误差会导致模型的内生性;另一方面,养殖大户有可能存在“自选择”行为,即“大户选择企业、企业选择大户”的马太效应循环。因此,若采用单一的OLS回归模型,估计结果可能会存在内生性偏误。为解决这一问题,本文拟同时采用Heckman选择模型对样本选择或自选择偏误加以矫正。借鉴周力等学者的研究,选取农户养殖场是否位于签约公司的覆盖区域(距离公司30公里之内)、农户从事肉鸡养殖的机会成本(包括种植业收入和非农收入)、农户从事肉鸡养殖的预算约束(养鸡借款)为工具变量。上述几类变量会显著影响农户的契约参与决策,但对农户肉鸡养殖收益的影响是不确定且间接的。

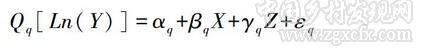

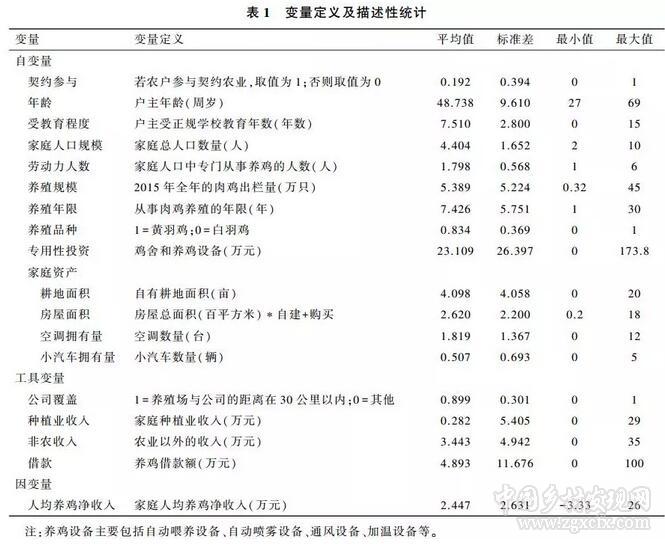

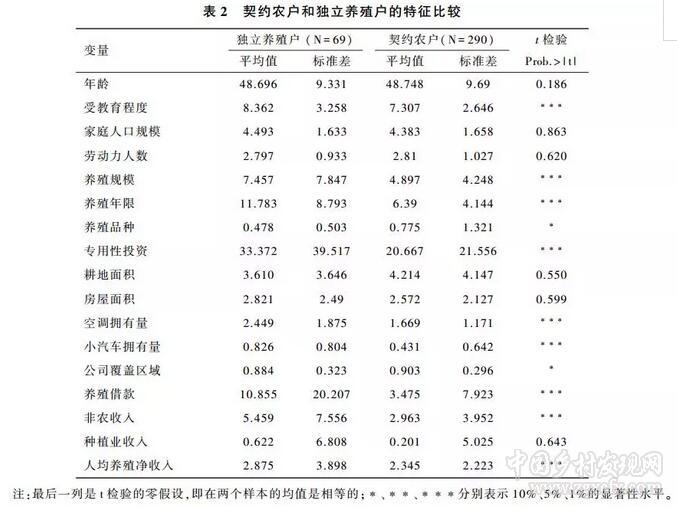

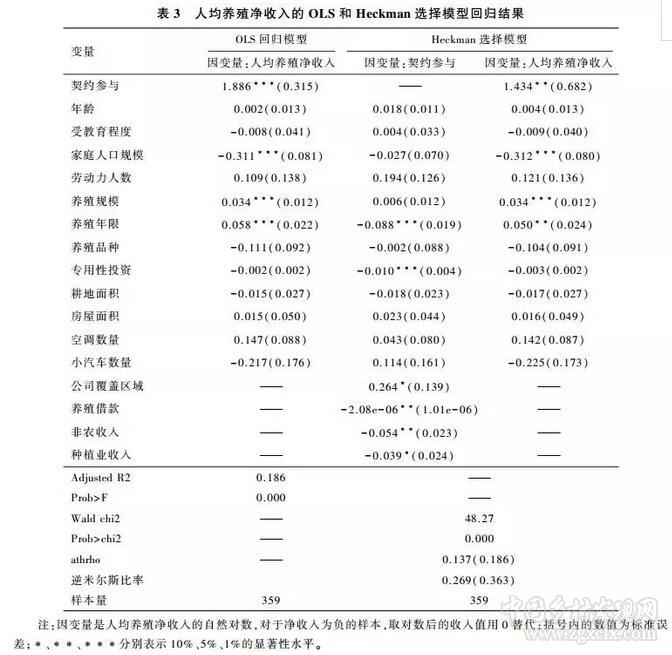

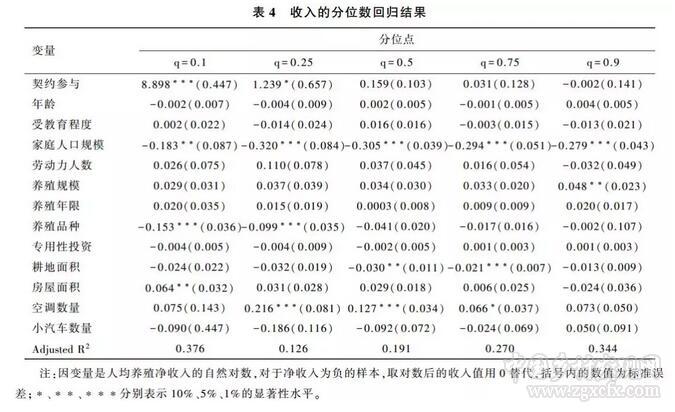

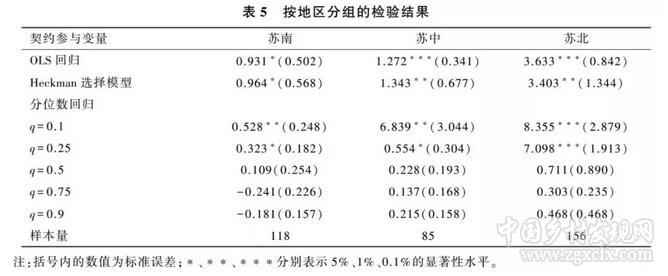

第二,农户收入的实际情形难以满足模型(1)对随机误差项作出同方差与服从正态分布的假定,进而会导致模型估计结果产生偏误。Koenke和Basset于1978年提出的分位数回归模型,能够放宽样本均值回归对随机误差项独立同分布的假设,故本文拟进一步运用分位数回归模型研究契约农业的农户收入效应。相比较于样本均值回归,该模型具备以下优势:一是克服随机扰动项强假定的偏离所导致的估计偏误;二是估计结果不易受收入离群值的影响,稳健性较好;三是分位数回归对于条件分布的刻画更为细致,便于探讨契约农业对不同收入层次农户效用影响的差异性。本文定义Qq[Ln(Y)]代表q分位上的农户收入水平,对于任意的0 综上所述,本文的计量分析主要包括三部分:一是通过OLS多元回归模型检验农户参与契约农业是否显著提升了他们的人均养殖净收入;二是运用Heckman选择模型,选择工具变量以检验OLS模型是否存在内生性问题;鉴于前述回归模型的结果只能描述平均水平,本文计量的第三部分是采用分位数回归方法,深入剖析契约农业对不同收入层次农户的人均养殖净收入的影响差异。 三、数据和变量 (一)数据来源 本文数据来源于课题组2016年春季对江苏省11个县(市、区)的规模化肉鸡养殖户的问卷调查。江苏省作为中国农业产业化发展水平最高的省份之一,同时又是中国禽肉生产大省,在禽业养殖的规模化水平、家禽出栏量、禽蛋产量、农业政策扶持力度等指标方面排名靠前。可见,以江苏省肉鸡养殖户为样本具有一定的代表性。调查样本分布于江苏的南部、中部和北部,样本地均有运行“龙头企业+农户”契约模式的肉鸡龙头企业。在每个采样地点随机选择35个符合要求的农户进行一对一访谈,收集农户的个体和家庭基本信息,以及2015年的生产经营及契约参与情况等信息。本次调查共收回有效问卷359份,其中,参与生产合同的契约农户有290户。 (二)自变量设定及描述性统计分析 本研究关心的核心解释变量为契约参与变量,若农户和龙头企业签订生产合同(称为“契约农户”),该变量取值为1,否则取值为0。在生产合同模式下,鸡苗、饲料、药品等生产资料的采购和最终产品销售均由龙头企业负责,而农户则需要按龙头企业的统一要求进行防疫及饲养管理,并预付保证金。需要说明的是,本文定义的“独立养殖户”是指未与龙头企业签订生产合同的规模化肉鸡养殖户,他们的生产资料的采购和最终商品销售由其自主经营且自负盈亏,价格随行就市。 此外,文献研究表明,农户的个体特征、生产特征、家庭资产等也是影响农户收入的因素。因此本文加入了一系列控制变量:户主年龄、受教育程度、家庭人口、劳动力数量、养殖规模、养殖经验、养殖品种、专用性投资、家庭资产等。 变量定义及描述统计详见表1。本次调查中,受访农户的平均年龄接近49岁,平均受教育年限为7.5年。受访农户家庭平均养鸡劳动力人数为2人,平均肉鸡年出栏量约为5万只。受访农户家庭的人均养殖净收入为2.5万元,专用性投资为23万元。 表2呈现了独立养殖户与契约农户的特点以及各变量差异的t检验结果。结果显示,契约农户与独立养殖户在养殖规模、专用性投资、人均养殖净收入等方面均具有显著的差别。然而,从表2看,独立养殖户的平均专用性资产均要明显高于契约农户,这说明独立养殖户拥有更多的营运资本。 四、实证分析及结果 (一)OLS回归模型和Heckman选择模型 1. OLS回归模型 OLS回归模型的估计结果如表3(左栏)所示。在估计过程中,本文采用了White异方差来校正截面数据所带来的异方差性。此外需要说明的是,考虑到净收入数值存在负数的情况,取自然对数后该类样本会因出现缺失值而被剔除,本文通过观察样本数据的描述统计值,在不影响分析结论的情况下,将上述样本取对数后的收入值用0值进行替代(下同),以规避大量样本的缺损现象。 本文特别关注契约参与变量对农户收入的影响。表3中的OLS估计结果显示,契约参与变量在1%的显著性水平下通过检验(估计参数为1.886),表明与市场交易模式相比,契约农业在整体上能够显著提升农户的人均养殖净收入。这与既有文献的研究结论相一致,说明农户通过农业产业化经营能够降低市场交易成本、获取信贷支持和技术指导,进而提高农户的生产效益。 控制变量的估计结果显示,家庭人口规模变量对农户的收入具有显著负向影响(估计参数为-0.311),而养殖规模变量和养殖年限变量对农户的收入具有显著正向影响(估计参数分别为0.034和0.058)。这表明,农户的家庭人口数越少、养殖规模越大、养殖年限越长,农户家庭的人均养殖净收入就越高。不难理解,较多的家庭人口数量会降低人均产出,而农户的养殖规模越大,其肉鸡养殖的商品化程度和专业化程度可能会越高,规模效应所带来的平均生产成本的下降能够促进农户的增收。养殖年限反映了农户饲养经验的丰富程度,农户肉鸡养殖年限越长,其饲养经验就越丰富,农户可能会更敢于创新并尝试新技术、新产品,从而有利于收入的增长。此外,结果还发现,家庭资产、专用性投资等变量对农户收入的影响并不显著,可能的原因是,目前我国的肉鸡养殖业对技术、资本等要素的要求相对较低,即农户的进入壁垒并不高,因此农户的经营效果与家庭资产关联度较低。 2. Heckman选择模型 Heckman选择模型的估计结果如表3(右栏)所示。该模型包括两个方程,“选择方程”用于估计农户参与契约农业的概率,而“结果方程”是关于人均养殖净收入的方程,与契约参与变量、控制变量以及逆米尔斯比率一起矫正自选择问题。如表3所示,第一阶段的工具变量的估计结果表明,农户处于公司覆盖区域、农户养殖借款越少、农户非农收入和种植业收入越低,则参加契约农业的概率越高(估计参数分别为0.264、-2.08e-06、-0.054、-0.039)。此处本文进行了过度识别检验,结果显示p值均大于0.1,因而可认为所有工具变量均为外生。然而,Hausman内生性检验未在至少10%的水平上拒绝原假设(卡方统计量为2.708,p值为0.443),因此,本文认为契约参与变量不是内生解释变量。此外,模型估计结果中代表两方程误差项之间相关性的athrho值不具有统计学意义(p值为0.461),说明样本不存在选择偏差问题。 值得注意的是,契约参与这一核心解释变量在5%的显著性水平下通过检验,这一结果肯定了契约农业在整体提升农户收入方面的关键作用。此外,在Heckman选择模型的估计结果中,其他解释变量估计系数的大小及作用方向与OLS估计结果基本一致,这意味着使用Heckman和OLS没有系统性的差异,同时也更好地验证了本研究估计结果的可靠性。 (二)分位数回归模型 借鉴李长生和张文琪、温涛等的研究,本文在分位数回归中选取了0.1分位点、0.25分位点、0.5分位点、0.75分位点和0.9分位点,以区分极低收入组、低收入组、中等收入组、高收入组和极高收入组之间的收入差距。在模型回归之前,本文用命令“test[q10=q25=q50=q75=q90]: contract”检验在各分位点回归中,契约参与变量(contract)的系数是否相同,结果显示p=0.067,表明在10%的显著性水平上各个分位点的回归系数不完全相同。分位数回归模型的估计结果如表4所示。 从表4可以看出,在0.1和0.25分位点的回归模型中,契约参与变量的回归系数均为正值,且分别在1%和10%的显著性水平下通过了检验(估计参数分别为8.898和1.239)。这表明契约农业对低收入层次农户的人均养殖净收入产生显著的促进作用。由于低收入层次农户拥有的物质资本较为匮乏,家庭资源禀赋通常处于劣势,对其增加物质资本等投入,会使得边际产出效果更为明显。具体来说,在生产合同模式下,龙头企业会为农户提供生产要素、资金、信息、技术推广和指导等服务,农户参与契约农业后能够立即弥补自身在资金、技术、信息等方面的缺乏,缓解农户生产的瓶颈约束,因此这类农户的养殖收入受到契约农业的影响较为显著。该结果亦说明了农村地区的贫困群体能够通过参与契约农业而受益。 而在0.5和0.75分位点的回归模型中,虽然契约参与变量的回归系数为正数(估计参数分别为0.159和0.031),但未通过显著性检验,这意味着当前的契约农业模式在利益分配机制等方面尚存在不完善的地方,无法保护弱势农户的切身利益。事实上,传统的“龙头企业+农户”的契约农业组织模式易诱使农户投资于专用性资产、调整生产模式等,导致农户对龙头企业产生严重依赖并丧失在谈判中的议价能力,进而使得双方市场权利不均衡,农户难以分享契约农业的增值效益。正如刘凤芹指出,若契约本身缺乏较好的风险分摊机制,且在契约设计时并未有效解决契约双方市场权力不均衡的问题,则现有的契约模式就不能有效地促进农户增收。 需要注意的是,0.9分位点回归模型的估计结果显示,契约参与变量不显著且为负(估计参数为-0.002),说明契约农业未能促进极高收入层次农户的增收,相反还具有一定的负向影响作用。可能的解释是,“龙头企业+农户”契约模式下农户通常获得的是固定收益,而高收入层次农户因其自身的家庭资源禀赋和风险承受能力较高,且在经营能力、资金、信息等方面具有优势,因而具有一定的经济实力及创收能力,这类农户若选择自主经营,可能会获得比固定利润更高的收益。 另外,本文还采用农户在2015年中每一批次的养鸡收入数据,以单位肉鸡养殖净收入的标准差为因变量进行了实证分析,结果发现农户参与契约农业能够降低其获取收入而承担的风险,这也说明了这类高收入层次农户参与契约农业的目的可能是为了“求稳”而非“赚钱”。 以上分析表明,各分位数水平下的回归结果与均值回归结果并不相同,故契约农业对农户收入的影响不能以均值回归结果来判定。总体来看,契约农业对农户收入的影响随着农户收入水平的提高而降低。 (三)地区差异研究 受地理位置、资源禀赋以及文化传统的影响,江苏省南部和北部地区的社会经济发展极不平衡,而苏南、苏中和苏北的差距亦是中国东部、中部和西部三大区域发展差距的缩影。考虑到契约农业对农户收入的影响可能存在地区差异,有必要进一步展开基于地域的分组研究。 本文仍定义人均养殖净收入(取自然对数形式)为因变量,重复前述的实证步骤。回归结果如表5所示,受篇幅所限,正文仅列出了重点关注的契约参与变量的估计结果。 表5中的OLS和Heckman选择模型的估计结果均显示,契约参与变量在各分样本中都通过了显著性检验,这说明契约农业在整体上能够显著提升江苏各地区农户的收入水平。然而,进一步的分位数回归模型的估计结果却表明,契约农业仅对苏南、苏中、苏北地区低收入层次农户(0.1和0.25分位点)的收入产生显著的正向影响,而对中高收入层次农户的影响并不明显。需要注意的是,模型结果还发现,参与契约农业对苏北和苏中地区高收入层次农户的增收效应呈现出正向影响作用,而对苏南地区高收入层次农户的增收效应却呈现出负向影响作用。 可能的原因是,江苏省苏北地区农村居民收入水平相对较低,基础设施和公共服务体系较为薄弱,在资金、技术、信息等获取方面处于劣势。在这种背景下,农户参与契约农业能够明显降低自身的生产约束,提高生产效率,进而促进增收。相较于苏北地区,苏南地区经济发达,农村交通和通信条件便利,农村居民收入水平普遍高于苏北地区,且苏南地区较早开始试点契约农业模式,并探索出台多样化的农业支持政策。因而对苏南地区高收入农户而言,契约农业降低其自身生产约束的功能较弱,而且在良好的外部政策和市场环境下,高收入农户因在经营能力和资金方面具有优势,其采取独立经营模式可能会获得比契约农业模式下的固定利润更高的收益。因此,契约农业对收入水平偏低的苏北地区农户的收入有明显的促进作用,而对于经济发达的苏南地区,契约农业对高收入层次农户的收入效应为负。 五、结论与启示 本文基于江苏省359户规模化肉鸡养殖户的调研数据,实证检验了契约农业对农户收入的影响。研究结论如下:(1)OLS回归模型和Heckman选择模型的估计结果均表明,农户参与契约农业在整体上能够显著提升其人均养殖收入水平;(2)进一步的分位数回归结果显示,契约农业仅对低收入层次农户的收入具有显著的正向影响,但对其他收入层次农户的增收作用并不明显,甚至对高收入层次农户呈现负向的收入效应,即契约农业对农户收入的影响随着农户收入水平的提高而降低;(3)地区分组的模型估计结果发现,契约农业对欠发达地区农户的增收效应更为明显。上述结论有效论证了当前契约农业能够促进小农户与大市场的有效衔接,使参与契约农业的小农户获取来自专业化经济的益处,在一定程度上形成了龙头企业与农户的利益驱动机制;然而,不同农户家庭由于其自身资源禀赋及所处区域的不同,可能导致其参与契约农业的收入效果存在明显差异。 基于上述结论,本文提出如下启示: (1)加大对中低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业的政策支持力度。政府应加大契约农业的政策支持力度,尤其帮助和鼓励低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业,通过把分散的小农户有效组织起来,规避市场风险、降低节约成本,以获取规模化及专业化生产效益,有效促进“小农户”与“大市场”的衔接,实现小农户增收目标。 (2)积极扶持和推进契约农业组织模式创新和发展。“龙头企业+农户”型契约农业模式虽然在整体上有助于促进农户增收,但从本研究结果来看,目前的模式对中高收入型农户的作用并未发挥出来,其原因在于龙头企业和农户双方的市场势力不对等。新型契约农业组织模式将有助于缓解龙头企业和中小型农户之间的市场权利不均衡问题,并有利于农户获取契约农业的增值效益,所以积极引导农民合作经济组织的良性发展,建立合理的盈余分配制度,将促进中小型契约农户的利益保障;与此同时,龙头企业或合作组织还应增加对农户的技术指导和培训频率,通过提高农户的养殖技术、强化与农户间的关系纽带,有效增加契约农业参与者的收益。 (3)鼓励部分高收入层次农户自主经营。对于处于经济发达地区且具备一定经济实力、家庭资源禀赋较高的农户,可通过大力支持和培育其自办加工企业、家庭农场等新型生产经营模式,激励这类高收入层次农户选择自主经营,以获取农产品加工和销售等非农环节的更高收益。 此外,本研究可能给出了一些间接的证据证明在契约农业中违约的往往是大户。加入契约虽然能使大户更加专业化,但大户收入实际上却减少,因而他们可能违约甚至选择退出契约。但这些超出了本研究的范畴,有待进一步研究。 作者简介:侯晶,女,南京农业大学经济管理学院博士生。应瑞瑶,男,南京农业大学经济管理学院教授,博士 生导师。周力,男,南京农业大学经济管理学院教授,博士生导师。 中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第3期 (扫一扫,更多精彩内容!)