1.小城镇产业发展匹配当地人力资源的必要性

1.1小城镇产业发展的隐忧

推进小城镇与特色产业结合,辐射带动当地农民、农村的发展是国家多部委、地方政府和社会各界高度重视并大力推进的举措,但其实际建设效果却往往差强人意。小城镇的发展日渐重视对特、精、奇等特色产业的追求,对当地百姓能否融入该产业中的考虑则稍显不足。如此忽略以人为本的发展使得在实际中该产业或企业的发展与当地百姓无关,对当地百姓生活的改善聊胜于无。

产业发展忽略当地百姓的需求、未能与当地人力资源相匹配,对当地发展聊胜于无的带动,“房地产化”、盲目照抄等苗头的出现不禁使我们开始担忧。

(车间内全部是信息一体化生产,当地劳动力的素质技能水平根本达不到其以高精尖型人才为主的岗位要求,其对当地百姓的收入无切实带动和提高,相反还占用大量土地资源)

1.2小城镇的人力资源特征决定其就业方向

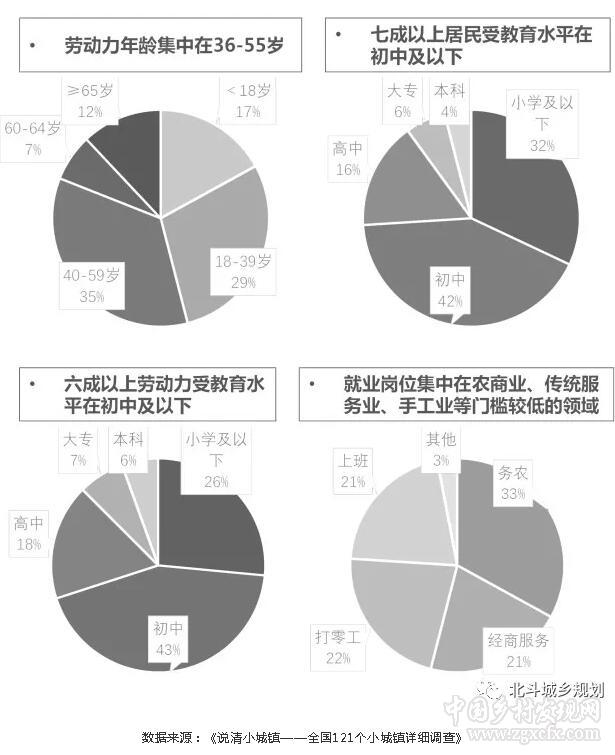

人力资源是指当地处于劳动年龄的具有劳动能力的人口之和,以此为口径,我们在全国121个小城镇详细调查数据中进行筛选分析,发现小城镇劳动力受教育程度不高,就业能力较低已成为我们面临的共性问题,其整体就业方向与人力资源特征也有着密不可分的联系。(图2)

图2 现状小城镇的人力资源特征及其就业方向

数据来源:《说清小城镇——全国121个小城镇详细调查》

可以看出,小城镇的劳动年龄集中在36-55岁,劳动力年龄偏大;并且在小城镇中六成以上劳动力的受教育水平在初中及以下。这两个客观条件的约束,使得小城镇中劳动力的就业岗位集中在农商业、传统服务业、手工业等就业门槛较低的领域。

小城镇劳动力因文化水平较低、职业技能单一、年龄较大等原因使其并被挡在城市就业之外,因而低门槛就业岗位较多的小城镇成为他们较好的选择。

综上可得对小城镇而言,其所具备的人力资源特征是决定了其整体就业方向的,小城镇的产业发展应实现与当地的人力资源特征相匹配的发展,进而实现辐射带动当地和周边农民、农村的发展。

2.产业发展匹配人力资源的研究基础

关于产业发展中如何匹配当地人力资源的特征,即产业的选择如何考虑当地人力资源这一问题,笔者借鉴相关学科知识并回到规划领域进行解答,得到如下三点原则。

2.1充分利用现有人力资源

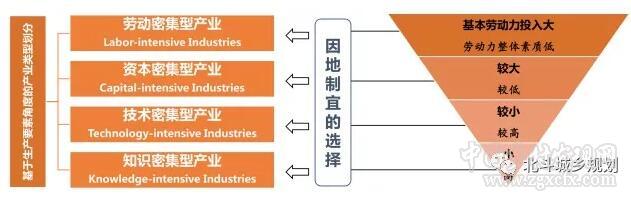

基于生产要素角度的产业划分类型,经济管理学科领域的张昌彩老师指出,现有人力资源状况决定了对不同类型的产业的选择,比如劳动密集型、技术密集型等,同时也决定着产业技术升级的水平。假如某一地区人力资源质量较差,劳动力素质低,创新能力较弱,即使镇内引进相关先进产业,当地的劳动力素质远达不到其岗位要求,不能被产业所吸纳,带来的直接负面效应就是产生大量的失业人口。

因此,在产业发展中要注重因地制宜的依托当地人力资源选择劳动密集型、资本密集型、技术密集型和知识密集型产业。

2.2充分注重对现有人力资源的投资

基于人力资源开发理论,工商管理学科领域的王晓丽老师指出,产业的升级与竞争力的形成都在于要把大规模的当地劳动力负担转化有效的人力资源和高水平的人力资本,进而得以迎合产业的升级发展和新型产业的入驻。

同时指出,产业发展对人力资源的投资要遵循层级性原则,即按照基础教育、义务教育、中职教育、高等教育逐层次的发展,分别针对不同教育水平的劳动力不断提高当地劳动力素质。

既有研究中也指出对人力资源投资的措施,小城镇产业发展与规划中应注重人才兴镇、培养创新人才、大力发展职业技术教育、加大对农村转移劳动力的培训和建立劳动力市场等措施。

2.3充分发挥当地人力资源优势渐进式升级

基于生产要素密集型产业结构的演进规律,结合历史发展经验与教训可以得出,产业的发展升级要着重考虑当地人力资源的发展状况,遵循渐进式原则,逐步由劳动密集型转向资本密集型,再转向技术密集型。不可盲目追求高新技术产业不考虑当地人力资源条件采取“跳跃式”的发展。

张昌彩指出,制定小城镇发展策略要充分发挥当地人力资源优势。首先,不能轻言放弃劳动密集型产业。当面对满足大量劳动力就业的资源密集型产业,在宏观层面我们应寻找发达国家不再发展的行业领域保持领先地位,在微观层面寻找错位优势,发展规模经济, 争取更大的利润总量。其次,大力发展第三产业。第三产业就业弹性高且稳定,对劳动力带动大,一方面可以转移农村剩余劳动力另一方面可以推进我国的产业结构升级,近来提出的特色小镇“产城人文旅”协调发展和休闲农业、乡村旅游升级发展等政策也印证了这一点。此外,还应积极发展对就业影响小的先进适用技术和高新技术、大力发展技能促进经济增长和扩大就业的高新产业等措施。

3.小城镇产业发展匹配当地人力资源的规划策略

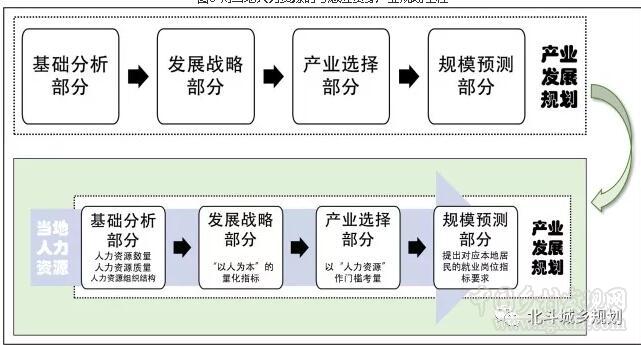

3.1小城镇的产业规划

小城镇的产业规划包含的内容主要从基础分析、发展战略、产业选择与规模预测四个方面进行。相比城市,小城镇具有规模小产业结构单一的特征,对外的人才吸引与资本集聚能力较低,所以当地人力资源在其中所发挥的影响作用也越大。

因此,小城镇产业发展对当地人力资源的考虑,应从规划层面就开始制定,并贯穿其产业规划的始终(图3)。

图3 对当地人力资源的考虑应贯穿产业规划全程

(图片来源:笔者自绘)

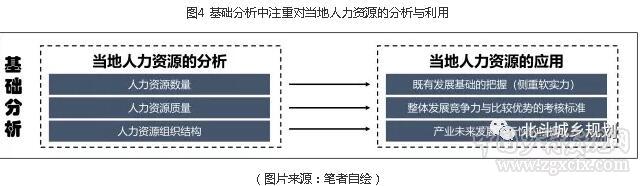

3.2注重对当地人力资源的分析

小城镇拥有的区域资源禀赋决定着其产业发展,当地人力资源在其中也发挥着不可忽视的作用。结合城市规划中人口要素影响体现的三个维度,在小城镇中注重当地人力资源的分析应从当地人力资源的数量、质量、组织结构三个方面进行。

当地人力资源的数量是静态存量指标,反映当地的人口规模、劳动力数量。应用中将其纳入当地既有发展基础的综合分析和评价中国,有利于综合把握现状基础的软实力。

当地人力资源的质量则主要体现当地人力资源的劳动力技能水平、受教育程度等能力方面的表现,应用中将其作为同层次小城镇整体发展竞争力和竞争优势的考核标准,包括教育程度、当地能人、土专家、匠人大师的数量等。

当地人力资源的组织结构则反映该地区人力资源聚集点的分布和类型、该区域人力资本集聚能力和人才引进水平。应用中,将其作为产业未来发展可行性的评估依据,包括组织从业方向类型、政府激励政策等。(图4)

3.3量化“以人为本”的发展要求

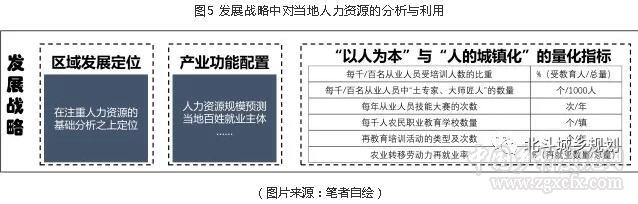

在发展战略中应秉持因地制宜的原则,同时在发展目标中制定体现“以人为本”的量化指标。

第一,在注重当地人力资源的基础分析之后得到相应的区域发展定位。第二,在此定位下,进行产业功能的配置,包括人力资源规模的预测和将当地百姓作为空间活动的主体进行功能配置。第三,量化从“当地百姓”角度制定的目标,将其作为可见的发展结果,切实体现以人为本的发展。具体指标如每千/百名从业人员受培育人数的比重、每年从业人员技能大赛的次数等。

此外,产业发展要以实现“人的城镇化”,在发展目标中也应量化成指标加以落实。如每千人农民职业教育学校数量、农业转移劳动力再就业率等。(图5)

3.4将当地人力资源作为产业设置的门槛考量

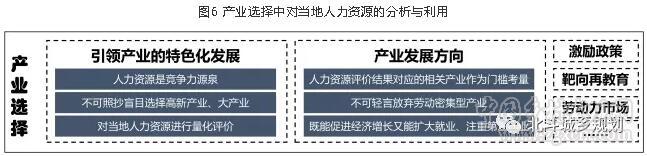

在产业选择中首先要引领产业的特色化发展,其次将当地人力资源作为产业设置的门槛考量。(图6)

3.4.1引领小城镇产业的特色化发展

首先要明确当地的人力资源是产业发展创造力和竞争力的源泉所在,其优劣决定着产业生存发展的能力和竞争能力。因此在基础条件不同的区域,产业发展的方向是不可抄袭的。中西部人才条件、资本条件相差迥异,西部发展较差的地区切不可照抄盲目发展高新产业、大产业。针对该类发展较差的地区,应对其当地人力资源特征进行量化评价,进而依托评价结果将本地特色产业引领向新的发展阶段,最大限度的融合当地人力资源实现更有活力的发展。

3.4.2将当地人力资源作为产业设置的门槛考量

第一,将当地人力资源的评价结果与相应的产业类型进行相关,进而以对应的产业类型作为门槛考量谨慎选择产业发展方向。此中要注意不可轻言放弃劳动密集型产业、要加大第三产业发展以及寻求能扩大就业并实现经济增长的新兴产业。第二,还应出台相应的激励政策吸引人才和培育产业发展。第三,要以超前的眼光建立面向未来的再教育和培训策略,基于当地人力资源但不能局限于现状条件,在规划产业的确定下实施靶向人才培育制度,为未来产业发展提供后备人才支撑。最后,还应设置面向当地人力资源的劳动力市场,实现劳动力的市场配置。

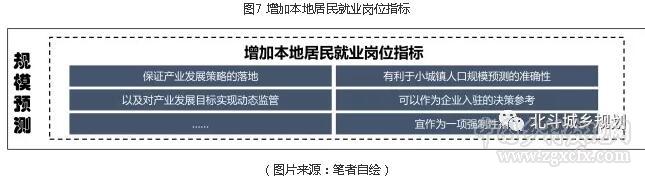

3.5增加“本地居民的就业岗位”指标

在产业规模预测中,增加本地居民的就业岗位数量这一指标。

本地居民的就业岗位数量这一指标可以保证产业发展策略的落实和实现对产业发展目标的动态监督,确保产业发展对当地的带动。除此之外当地就业岗位这一指标还有利于校准小城镇人口规模的预测和作为政府在面临多个企业选择时的决策依据。

因此,本地居民就业岗位这一指标宜作为一项强制性指标出现。需要在制度、政策中给以强制性的地位。(图7)

4、结论讨论

立足新时代,小城镇产业转型发展要求下其对技能要求较低的就业岗位逐渐减少,在面临当前大量百姓工作技能较低的现实条件下,小城镇未来发展既满足经济转型要求又能匹配当地人力资源特征的产业成为即将面对的关键问题。人本主义视角下,以人为中心的发展也对我们规划工作者也提出产业发展要匹配当地人力资源特征的要求。

本文通过对既有研究的梳理和解读得出小城镇的产业发展在依托当地资源禀赋发展的基础上还应着重考虑当地人力资源的融入。指出在小城镇产业规划中,对当地人力资源的考虑应贯穿产业规划全程,从前期的基础分析一直到后期的产业规模预测,并对产业发展匹配当地人力资源的规划策略做出研究探索。

其中,小城镇产业选择上要以当地人力资源作为产业设置的门槛考量,那么在产业设置的需求下,作为门槛考量的当地人力资源品质应如何评价以及其对产业选择的门槛体现尚待研究讨论。

中国乡村发现网转自:北斗城乡规划 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)