农产品重金属超标目前已成为我国农业环保领域的热点问题,引发了全社会的高度关注。但这一问题产生的原因极为复杂,是多个因素共同作用的结果。因此,分析主要成因、明确关键环节、提出相应对策对管控农产品重金属超标风险具有重要意义。

首先,土壤重金属含量水平对农产品重金属超标有着直接的影响,据估算,我国耕地土壤重金属超标率约14%,在空间分布上与农产品超标频发区高度吻合。其次,农产品作为风险受体,对土壤中重金属的吸收/积累存在显著的种间和种内差异。再次,重金属在土壤-作物系统中的迁移受到重金属生物可利用性、土壤理化性质等因素的影响。这些因素造成了农产品重金属超标风险发生的不确定性。

本文以镉为例,通过分析农产品与土壤重金属含量之间的响应关系,探讨农产品重金属超标风险发生过程及影响因素,建立受多因子影响的风险发生关系树。以此为基础,针对风险发生的不确定性,提出基于概率评估的风险预警模型,构建多因子的风险控制集成信息图,为农产品重金属超标风险管控提供新的借鉴和途径。

1、土壤和稻米的镉含量及相互关系

假定不存在大气、灌溉等其他污染途径,农产品与土壤重金属含量之间是极为复杂的对应关系。以镉为例,大量研究结果表明,不论是盆栽实验还是野外大田实验,两者之间均表现为无显著的线性关系。因此,本文采用分类对应的方法,定性描述稻米含镉对土壤含镉的响应关系。

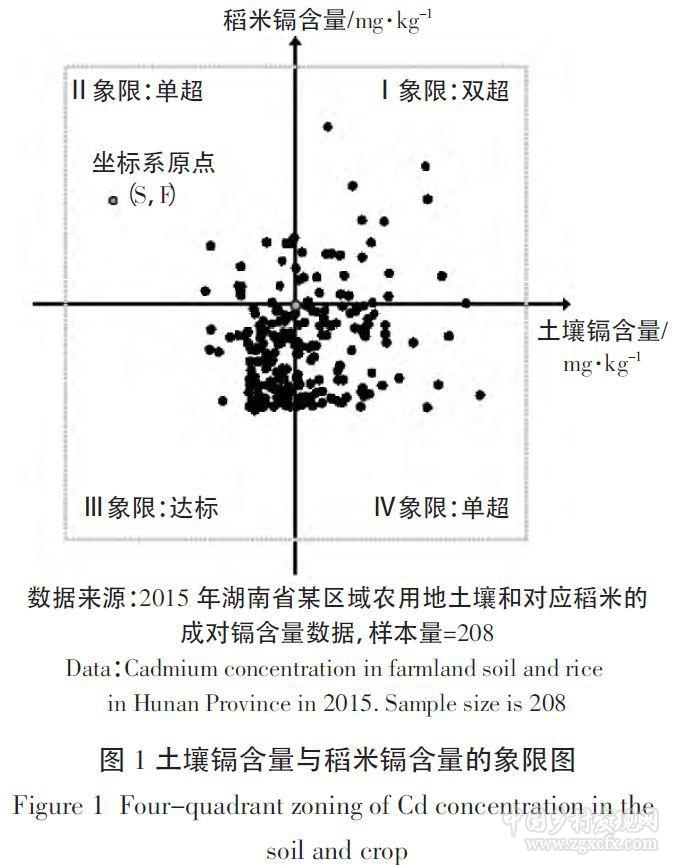

首先以土壤镉含量为横坐标、以稻米中镉含量为纵坐标,原点为(0,0),构建直角坐标系;然后根据土壤镉污染标准S [《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)]和农产品镉含量安全标准F[《粮食卫生标准》(GB 2715—2005)],将土壤和稻米镉含量的成对数据分为四个区域,即通过数据分类表征了“单超”、“双超”现象。如果将坐标轴平移,建立以(S,F)为原点的“土壤镉含量-稻米镉含量”新直角坐标系,就形成了Ⅰ~Ⅳ 四个象限(图1)。

如图1 和表1 所示,四个象限中土壤与稻米镉的超标情况不同。从土壤和稻米的双达标数量(Ⅲ象限)来看,现有的土壤环境质量标准和粮食卫生标准呈现出了趋势上的一致性。但土壤和稻米中镉的“单超”和“双超”现象并存,也反映了以土壤标准预判农产品是否达标的不确定性。

对于稻米镉含量的“单超”结果(Ⅱ象限),说明土壤总镉含量即使达标也不能保障稻米镉含量达标,除非将土壤标准S 左移,即将标准值调整至低值下限。对于土壤镉单超结果(Ⅳ象限),说明在现有土壤镉标准条件下,镉的总量超标不意味着稻米镉含量的必然超标。据此推而广之,对于农产品镉含量,除了土壤镉总含量,还有其他因素起着重要作用。首先,土壤重金属中易于生物吸收的比例不同。

研究表明,不同性质土壤中有效态比例差别较大,南方酸性水稻土中重金属有效态比例达到60%以上,北方农田中重金属有效态比例仅为30%左右。其次,不同作物品种对重金属吸收/积累的生理机制不尽相同,导致吸收/积累量差异较大,表现为低、中、高三种程度。

以农作物对镉的吸收/积累量来区分,整体而言,豆科表现为低吸收/积累,禾本科表现为中吸收/积累,十字花科、茄科、菊科等农作物表现为高吸收/积累。同样,不同的水稻品种,镉吸收特性的差异也很显著。因此,如何详细描述土壤-作物体系中农产品重金属超标的发生过程,对农产品重金属超标风险控制至关重要。

2、风险发生过程与影响因素

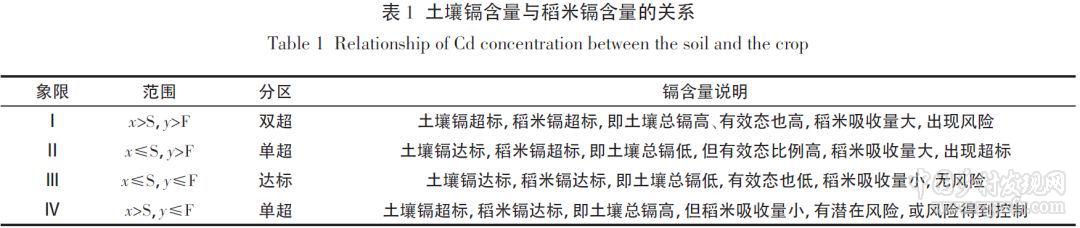

农产品重金属超标风险的发生是一个系统过程,由风险源、暴露途径及风险受体等多个环节共同组成。如果排除大气和灌溉水污染,风险源可简化为土壤污染;风险受体为当地主要农产品,如水稻等粮食作物、白菜等蔬菜品种、苎麻等经济作物;暴露途径主要为土壤吸收。风险过程包括风险因子的逐级暴露,风险发生是多因一果的综合作用结果。污染物总量和有效态含量与受体之间的响应关系,可作为风险控制的重要依据。

针对土壤导致的农产品重金属超标问题,根据土壤中重金属总量、有效态含量与农产品含量的关系,依据风险源(可分为潜在源与暴露源)、控制因子(可分为初级控制与次级控制)、风险受体,其发生过程如图2 所示,可以描述为:

(1)潜在源:土壤中重金属总量,也可称为潜在风险因子。总量取决于土壤重金属的本底值及收支平衡,如灌溉、农用化学品投入、大气沉降、径流迁入迁出等。

(2)初级控制因子:影响重金属离子形态的因子,如土壤酸碱度、氧化还原电位、粘土矿物组成、盐基饱和度、阳离子代换量及有机质等。

(3)暴露源:土壤中重金属有效态含量,是直接暴露的风险因子。

(4)次级控制因子:取决于受体吸收重金属的能力。不同农产品对重金属的吸收能力不同,导致风险的发生程度也不同[13]。

(5)受体及受损结果:取决于农产品对重金属的吸收能力,如对镉的吸收能力表现为水稻>玉米>白菜>茄子>油菜>苎麻。

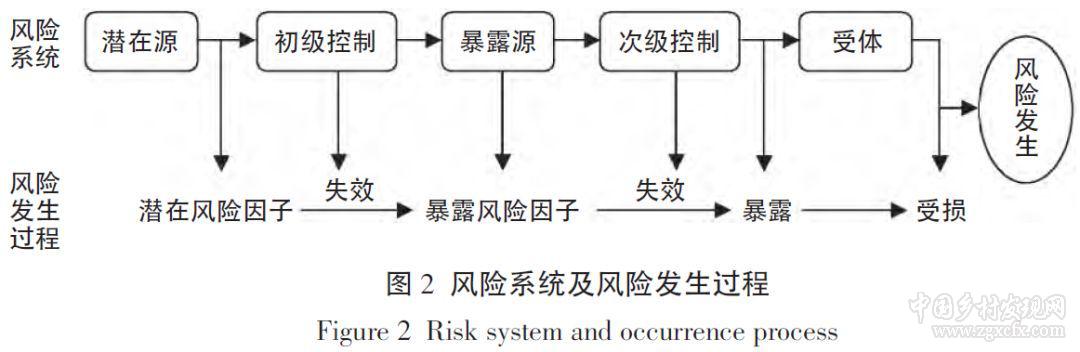

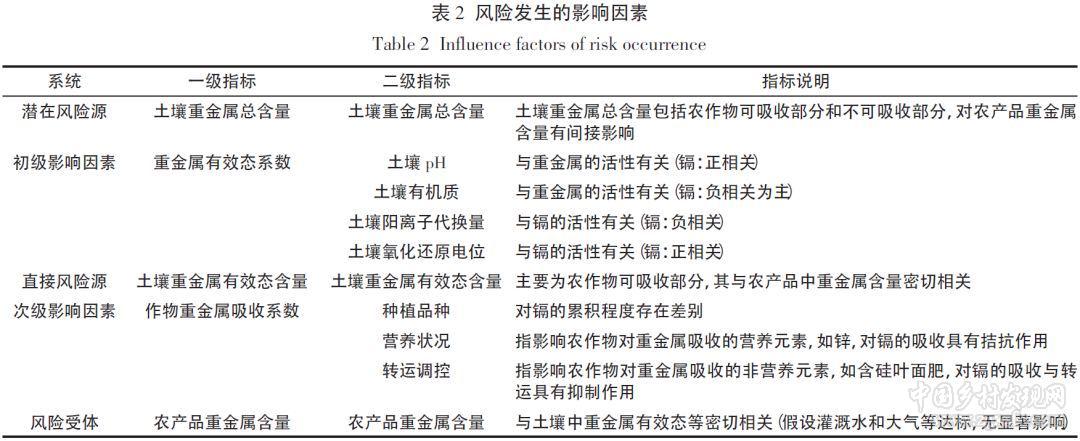

根据分析风险发生过程中各个因素的逻辑层次,可构建风险发生关系树(图3),并明确控制因素和管理条件。风险发生关系树总体上可视为两大分支,一是农作物可吸收重金属的来源与含量,二是农作物对重金属的吸收系数。不同逻辑等级的根是风险防控因素,包括重金属总量、土壤pH、Eh、土壤对重金属的吸附性、外源重金属投入量、种植品种、耕作措施、叶面转运调控和灌溉等。根通过逻辑关系向上汇合成不同逻辑等级的节点,最终形成对农产品重金属含量是否超标的判断。通过对根的调控,可以改变农产品安全水平,对保障农业生产安全具有重要的技术指导意义(表2)。

目前在湖南地区取得一定成效的“VIP”(种植品种:Variety,灌溉淹水:Irrigation,土壤酸碱度:pH)风险防控技术,就是控制⑥⑨②三个关键因子;如果进行更多的因子控制,就是扩展型的“VIP+n”。而在北方历史遗留污灌区的风险管控中,通过长期实践,形成了一套“PDF”(深翻:Plow,钝化:Deactivation,培肥:Fertilization)风险防控技术,并辅以品种筛选及配套农艺措施,即调控①④⑥⑦,也取得了预期效果。

总之,要根据自然环境和耕作传统,因地制宜,针对主要风险因子,制定差异性风险控制方案,最后形成更为有效的风险管控技术体系。

3、风险预测方法与模型

目前,农产品重金属超标风险评估主要采用回归分析法。具体是将土壤重金属含量、酸碱度和粘粒比例等参数作为自变量,农产品重金属含量作为因变量,建立一元或多元回归模型。再依据农产品质量标准与/或阈值判断模型计算农产品重金属含量是否超标。但由于土壤和农产品之间重金属含量为非线性响应关系,模型预警结果与实际存在较大偏差。从而导致该方法的准确性、重复性和普适性不甚理想。

针对上述因-果定量响应关系尚不明确的问题,采用概率评估可能更为合适。贝叶斯分类统计方法具有综合先验数据和样本信息的能力,是解决多因素非线性响应关系的有效手段,已在环境领域得到了广泛研究。因此,本研究提出了一个基于贝叶斯方法的评估预警模型。

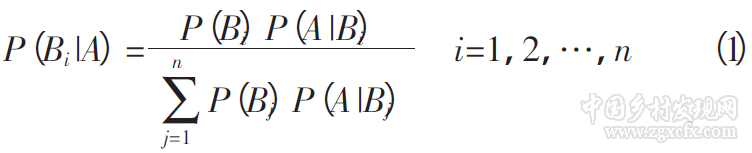

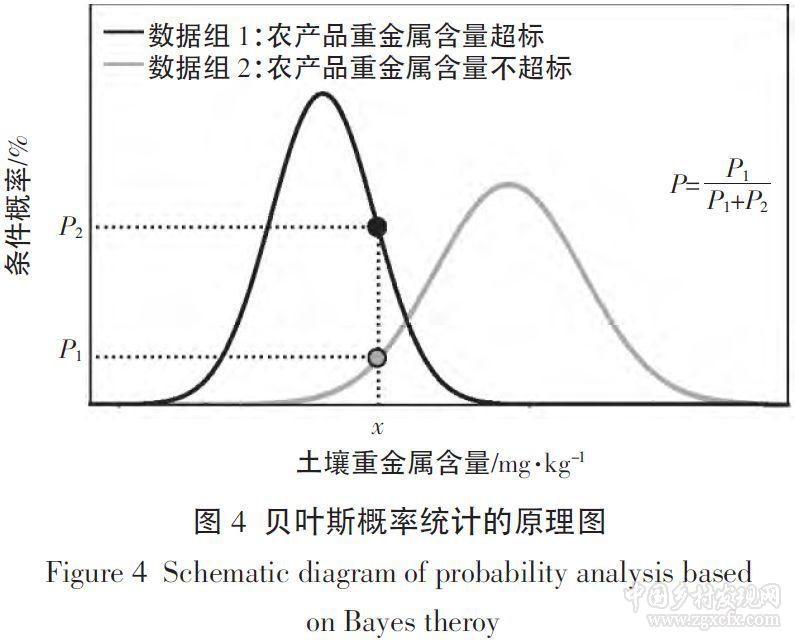

贝叶斯分类统计方法是根据条件进行数据的分类统计,并以此得到先验概率,从而估算特定条件下的后验概率(图4)。贝叶斯原理公式如下:

其中,P(Bi )是先验概率,P(A|Bi )是条件概率,P(Bi|A)是后验概率。

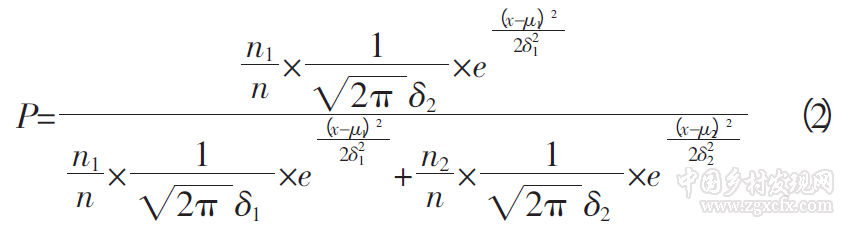

由于土壤中重金属含量多为偏态分布,为建模和计算需要,需将原数据转换为满足正态分布的对数数据。再根据农产品重金属含量是否超标,将土壤分为对应的两组数据,带入上述贝叶斯原理公式,得到贝叶斯风险概率评估模型:

其中:P 是农产品重金属超标的风险概率;n1/n、n2/n是先验概率条件下农产品超标与不超标的比例;μ1、δ1是农产品重金属超标条件下土壤中重金属含量的均值与标准差;μ2、δ2 是农产品重金属不超标条件下土壤中重金属含量的均值与标准差。

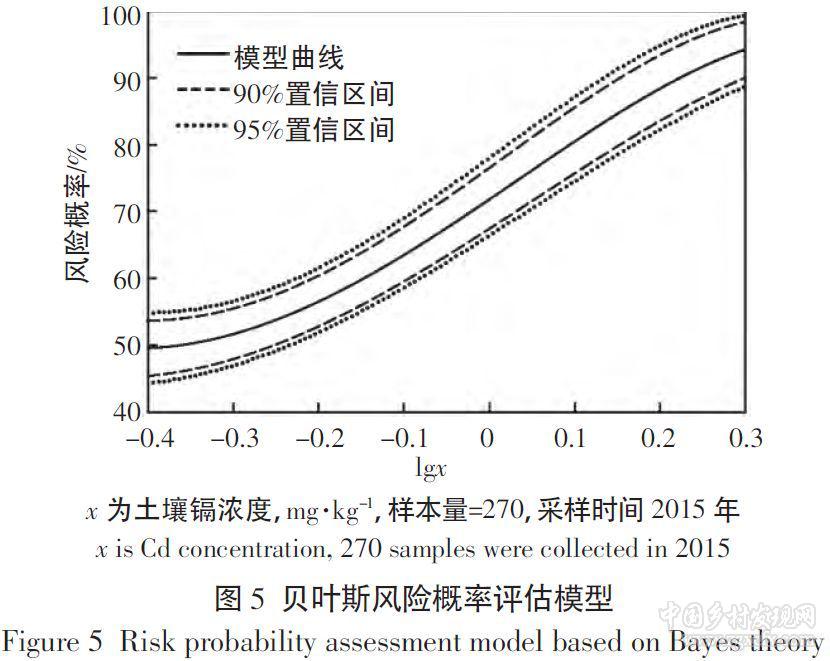

从风险评估模型(图5)可以看出,农产品(稻米)风险概率P 值随土壤重金属(镉)含量增加而增大,且两者之间是非线性响应关系。在不同土壤Cd 含量区间,稻米Cd 含量超标风险概率的增速差异显著。

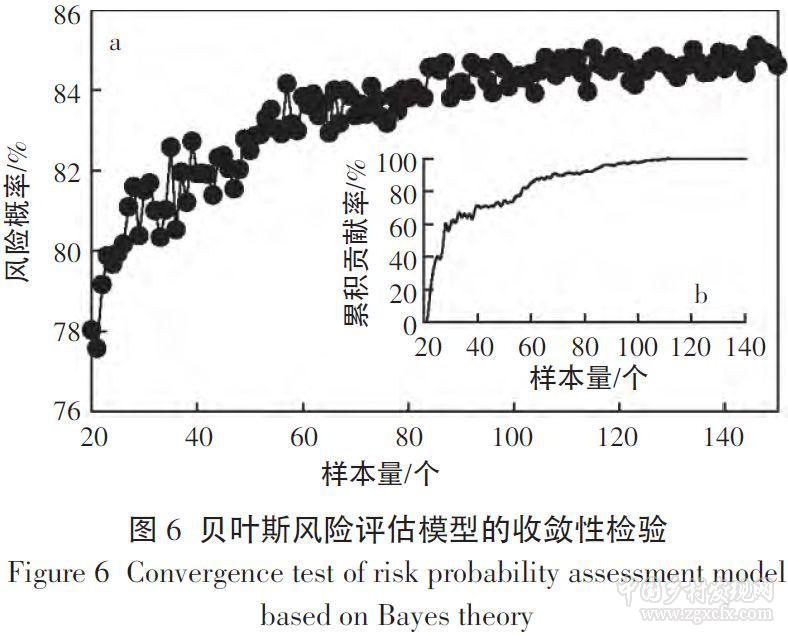

在本文的研究区域中,农产品镉超标无明显的大气和水污染源,可以判定土壤镉含量是该地区稻米镉超标的主要贡献源。土壤镉含量的敏感区在0.5~1.5 mg·kg-1之间,农产品超标的风险概率随着土壤中镉含量的升高而增加。通过对该模型预测结果的收敛性的分析(图6),当样本量超过120 个,模型结果的变异系数≤5%,可认为模型计算值收敛,评估预测结果稳定可靠。

可见,该风险评估方法不仅可以用于重复性预测,还可用于相似条件下的预警。

4、风险控制措施与适宜性评估

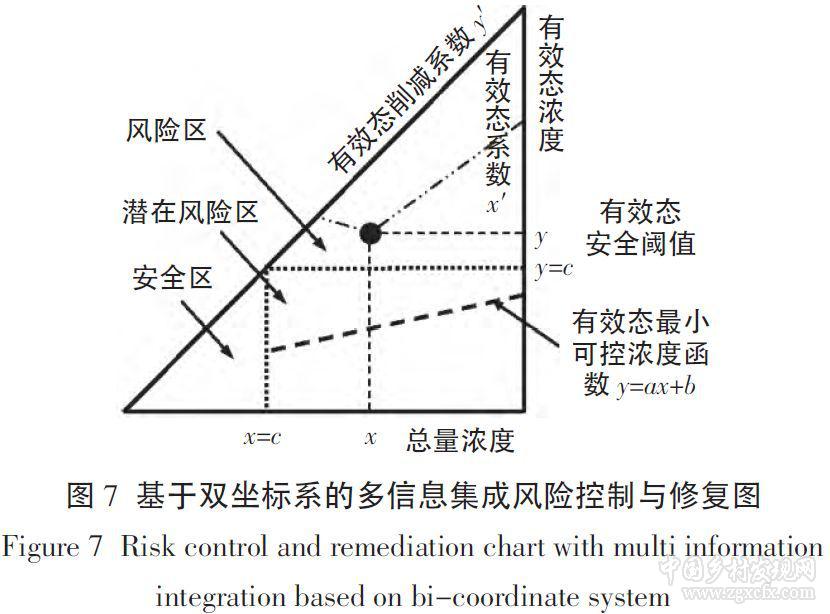

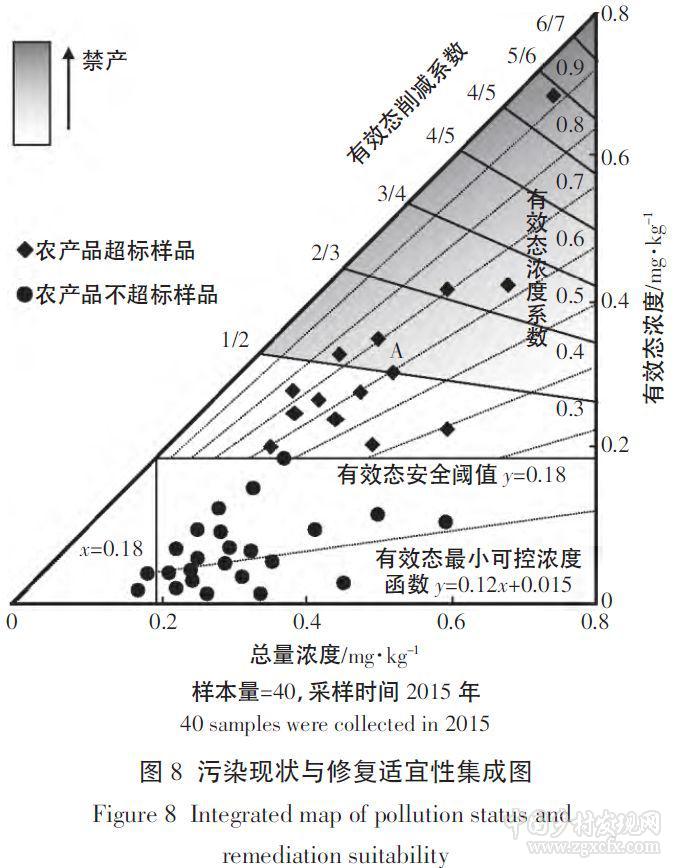

从以上分析可以看出,土壤重金属含量在一定范围内对农产品重金属超标风险发生有直接影响,但农产品重金属超标风险发生过程的复杂性,导致“单超”与“双超”等不规律现象时常出现,因而需要构建一个可以同时表征多个指标的综合信息图,以及土壤修复-农产品超标风险的管控关系图,并以叠加的形式集成表达出来。

为此,本文在充分利用土壤重金属总量、有效态与农产品重金属含量关系基础上,建立表征土壤中重金属含量的直角坐标系,以及表征重金属污染土壤修复试验效果并进行预判的广义仿射坐标系,然后叠加两个坐标系。即通过坐标转换,将多个信息关联起来,以“一点三值”的方式定量表征重金属超标土壤的总含量、有效态含量及修复后的有效态削减效果,同时对农产品风险防控措施进行适宜性评估。

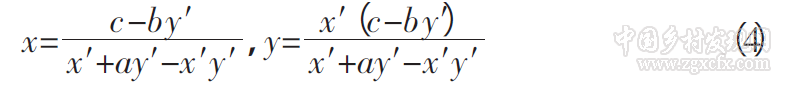

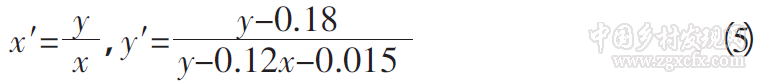

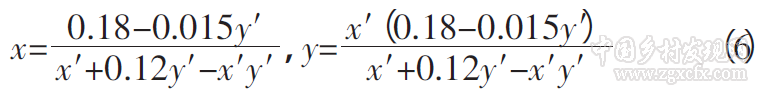

双坐标系(直接坐标系与广义仿射坐标系)的转换方式如下:

直角坐标系向广义仿射坐标系转换:

广义仿射坐标系向直角坐标系转换:

其中,x 为土壤重金属总量,mg·kg-1;y 为土壤重金属有效态含量,mg·kg-1;x′为土壤重金属有效态的含量系数;y′为土壤重金属有效态的削减系数;c 为根据农产品重金属超标情况确定的土壤有效态安全阈值;a、b 为系数,即在x∈[c,+∞]且y∈[0,c]的范围内,建立的x 与y 线性拟合函数(y=ax+b)的系数,也就是通过采用污染土壤修复或风险防控的预评估试验,构建有效态最小可控浓度函数(图7)。

根据上述方法,在湖南省选择镉污染农用地及水稻作为研究对象。该区域内无显著不良影响的水和大气污染源,可判断土壤镉含量是稻米镉超标的主因。通过直角-广义仿射双坐标系的建立与转换,对研究区域内土壤镉污染现状和修复适宜性进行综合分析。首先,根据土壤镉总量、有效态含量与稻米镉含量的特征及相互关系,构建污染现状与修复适宜性集成图(图8),其中双坐标系的转换关系如下:

直角坐标系向广义仿射坐标系转换:

广义仿射坐标系向直角坐标系转换:

双坐标系建立后,通过转换公式(5)和(6),可以将污灌区土壤中镉的实测值,转换为表征修复适宜性的属性值。以样品A 为例(图8),(1)在直角坐标系中,样品A 的坐标为(0.479,0.288),即样品A 中镉的总量浓度为0.479 mg·kg-1,镉的有效态浓度为0.288mg·kg-1;(2)根据转换模型(公式6),样品A 的广义仿射坐标为(0.60,1/2),即样品A 中镉有效态浓度占总量浓度的60%;(3)因此,修复到可以保障农产品质量安全时,土壤中镉有效态的削减系数为1/2,即有效态浓度需削减50%。

在所选取的预评估试验案例中,针对研究区南方水稻土pH 值偏低,及土壤中镉有效态浓度较高的特点,风险控制与修复技术以控制有效态含量为主(采用以石灰为主的钝化剂调节土壤酸碱度),辅以低吸收水稻品种的优选,结合阶段性淹水等农艺措施,从多个角度降低稻米的镉吸收量,建立了修复后镉总量与有效态含量的关系函数,y=0.12x+0.015。

从技术可行性与修复难度来看,通过对该研究区域土壤安全利用的实验结果可得,当有效态削减系数超过2/3 时(视具体情况而定),该土壤修复难度较大,需要将土壤中有效态镉转换为更为稳定的形态,或阻止农作物对土壤中重金属的吸收,其修复成本与修复稳定性都难以达到大面积推广的实用需求。由此可见,通过该方法,可以量化关联土壤重金属污染现状与修复的适宜性,进而预判污染土壤修复和风险控制的可达性和必要性。

从图8 可以看出,对于某些农产品超标的地块,按照试验结果采取修复和管控措施,有望取得理想效果;但有些地块,常规修复技术已经难以达到安全目标,应配合更为严格的管控措施;个别地块,修复和管控难度极大,已经不宜农用,应划为粮蔬禁产区。对此如何界定,目前尚无统一要求,但我国即将实施的《土壤污染风险管控标准》,会为不同类型的农用地提供可参考的土壤污染风险筛选值和管制值。

总之,农产品重金属超标取决于多个因素和多种条件,应在明确发生过程下进行主因控制。虽然目前尚无法建立确切的函数关系,但基于先验统计分析,可以进行比较可靠的风险预警,并通过预评估实验,判断各种修复或防控措施的适宜性,确定最佳策略,如适宜管控和适宜禁产。

5、结论

本文针对我国农产品重金属超标的热点问题,从土壤重金属含量与农产品重金属超标的复杂响应关系入手,针对农产品受体,提出了潜在源和暴露源两级风险源、初级和次级两级控制因子的概念,将不同级别的风险源与影响因子,按照逻辑层次关系构建了风险发生树,刻画了农产品重金属超标风险的发生过程。针对多因素共同影响的风险发生不确定性,基于可综合先验数据与样本信息的贝叶斯原理,建立了农产品重金属超标风险概率评估预警模型。在此基础上,通过叠加直角-广义仿射坐标系,构建了可表征土壤重金属状况与修复适宜性的综合评估图。基于以上成果,可确定农产品重金属超标风险控制策略。

作者单位:郭书海1, 2,吴波1, 2,张玲妍1, 2,陈能场3 :1.中国科学院沈阳应用生态研究所 2.污染土壤生物-物化协同修复技术国家地方联合工程实验室 3.广东省生态环境技术研究所

中国乡村发现网转自:《农业环境科学学报》2018 年01 期

(扫一扫,更多精彩内容!)