摘要:人类社会的文明,体现在对于职业无分贵贱,没有人天生可以指高气昂,也就没有理由低下卑贱,城市也好,乡村也罢,对于人类的贡献缺一不可!农业人口一直是中国人民比例最大的族群,千百年来由于制度的缺失,导致社会地位产生偏差。既然是制度的缺失,就让制度的修改来还回公道。耕者有其田只是一个开端,当农民有了自己的公会,有自己当家作主的权利,有向社会发声的平台,农民不再是社会的底层,农民与城市里的每一个人一样享有一个国民的权力与尊严。我们更加尊敬农民这个行业,也就更多的吸引年轻人投身农业。给予社会上每一个人悍卫自己尊严的平台,是调动社会积极性的必须,不要只是施予口惠,真正的行动起来吧!

中国自古以农立国,唐代诗人李绅的悯农诗深刻的描写了农耕劳动的辛苦与辛酸:「锄禾日当午,汗滴禾下土,需知盘中餐,粒粒皆辛苦。」字里行间道尽了几千年来中国农民面朝土地背朝天,辛苦的 在这片土地上辛勤工作,求取一家的温饱,以及作为家族繁衍的寄托就在这片辛勤耕作的土地上。

历朝历代即便农民人数占据了国家的最大人口比重数,但是农民在社会上的地位并没有因此而提高,农民一直是社会的供应者,升平时代提供着养活社会的粮食供需,征战时期成为国家战略的储备,是国家对外征战的底气,是王权之下开疆辟土的筹码。这群供应者在执政者有意的忽视下,付出与收获远远的不成比例。即便如此,农民却也是最温顺的一个族群,他们祈求的是老天爷给予最基本的呵护,只希望上天给予风调雨顺的一年,让作物能够顺利成长,让禽畜免于瘟疫,不受天灾人祸伤害而已。

自清朝末年,列强对中国展开强取豪夺,到民国初年外敌环伺内战频繁,农民对于最基本的「生存」都成为极大的奢求,生活遭遇到极大的困难,更奢言论及发展。随后日本对华的侵略战争,使得农业处于停滞倒退的状态,当时国民政府面对外敌侵略与频繁的内战,根本无暇对农业提出好的政策,对农民更是毫无照顾可言。回顾当时的状态,共产党只需要一句简单的「打土豪,分土地」直击人心之所向,就可以将国民党打到兵败如山倒,最后退居台湾。

退居台湾的国民政府在一连串的失败教训之后,对于土地与农业政策深刻反省,在时任省主席陈诚先生的推动下,以和平方式进行了三阶段的土地改革,首先在民国三十八年(1949年)进行了三七五减租,降低佃农的租地负担,有效提高农民耕作意愿,增加农作生产效率。其次在民国四十年实施公地放领,释放大量国有耕地。最后在民国四十二年进行第三阶段的耕者有其田政策,和平移转土地所有权给予耕作者,自此佃农一词在台湾消失了。

当耕作者取得了土地,成为自己土地的主人之后,耕种的积极性自然大不相同,作物年产量与禽畜生产量每年都有显著的上升。原来抗拒土地改革最严重的一股力量就是地主们,政府所释放原来属于国营的水泥、工矿、造纸、农林四大公司股票,作为与地主们交换土地的条件,原来的地主们成为实业家,成为工业企业主,并在政府提供奖励投资的优惠条件下成为了企业家,例如众所周知的辜振甫先生…等都是在这个时后纷纷投入企业的经营。和平的土地改革政策造就了社会的双赢、多赢局面,同时促进了社会的和谐,弥平了矛盾与冲突。

当农民取得土地之后,接下来的任务是如何提高农民收益与提升农业科技,这样才算是真正提高农业的水平,才有办法提高农民的社会地位,吸引年轻人投身农业行业。政府在行政院底下成立了农业复兴委员会(农复会也就是后来的农发会以及目前的农委会之前身)综合协调管理农业发展事务。任何的发展离不开三大资源,土地、资金、人才。土地的方面如同开篇所述进行土地改革,将土地所有权还诸于民。接着政府引用日治时期农会组织进行改良及扩展。台湾将农会建设成是具有经济性、教育性、社会性、政治性四大功能非盈利社团法人组织,有效成为政府与农民之间的衔接平台。自1900年于台北三峡镇成立第一个农会以来,农会组织在台湾至今己超过100个年头。目前农会组织是按照1974年公布的现行「农会法」及「农会法实施细则」做为管理法源,台湾农会组织分为直辖市、县(市)、乡镇市(地区)基层农会,下设农村小组,并由农事小组组织产销班、家政班…等基层组织。

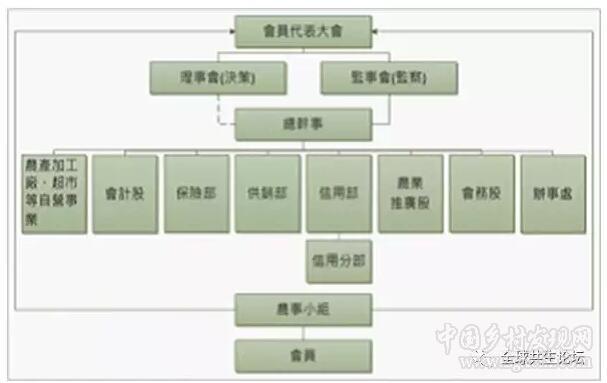

简单的说农会就是农业者的公会(详表一农会组织),以专业农民为主要会员,兼具农政(农业行政)、农事(农业事业运营)、农推(农民教育推广)三大功能。下设农业推广、农业信用、农业运销机构,为农业谋改良,为农民谋福利,为农村谋发展。

表一:台湾农会组织表

台湾地狭人稠,自然条件并不优渥,有线的土地面积无法进行大规模的农业开发,小农经济模式与精致农业成为农业建设的主要基础。农会以保障农民权益,提高农民知识技能,促进农业现代化,增加生产收益,改善农民生活,发展农村经济为宗旨。工作范围主要包括农村推广、经济、金融、保险等。农业推广由农会的推广部(股)承担,工作范围涵盖农业发展、农村建设、农民福利和生产、生活、生态等各个方面。经济工作一般由农会的供销部承担。工作范围包括畜产品、农产品运销、仓储、加工、制造、批发、零售、农业生产资料进出口、加工、制造等;农村副业;农业旅游及农村休闲事业等;以及接受主管机关或公司团体之委托事项。金融事业是农会信用部的业务。乡镇农会从事金融事业,农会信用部成为台湾农业金融制度中一项重要设计,在台湾农村金融、台湾政策性贷款以及农会财务的支持上,扮演了不可或缺的角色。农会保险部门自1963年起开办保险事业,其重要业务包括家畜保险、接受政府委托代表农民健康保险以及全民保险以业务,并于1997年增加办理台湾各级农会员工互助保障业务三大部分。

经过数十年政府与民间的共同努力,许多从其他国家或地区来到台湾的朋友,当他们亲临台湾的农村时,都被台湾农村的特殊氛围或吸引或迷惑,因为台湾的农村太不像农村了!首先从台湾的农村住房说起,当农村逐渐富裕之后,首先就是要改善农村居住环境,农会信用部门此时发挥了极大作用。住宅改造需要大笔资金投入,农会的低利贷款以及标准农舍设计提供了农村改造的资金挹注以及节省了大笔的设计费用。标准设计加快了房屋改建审批的步骤,并且保证房屋结构的安全。许多现代化的农舍比别墅还漂亮,无疑的更加吸引年轻人愿意投身农业发展,农民不再是弱势的族群,相反的,农民的社会地位极度受到尊重。

精致农业的发展造就台湾小而美,小而精的高价值农业走向。台湾光复初期农会技术辅导方向以增加产量做为目标,逐渐社会型态改变,粮食需求不若以往强劲,消费倾向从对于数量的需求转向对于高质量高价值农产品的要求,农会与农业专家展开对于农业从业者的辅导,帮助农业生产者对于产品质量提升做出了极大贡献,随之而来的营造出农产品的高价值。很多人说台湾是水果王国,事实上台湾的稻米、家禽、畜产…都有不错的成绩,而农会产销班所扮演的角色不只是卖掉农家所生产的农产品而已,农会产销班更多的与市场营销结合,创造品牌,创造通路,创造市场。有人说进到台湾高速公路各地的休息站时,彷佛掉进了当地农产品市集,各地区的特色农产成为各县市的招牌,不仅仅带动农村经济,更拉动观光收入。

台湾宜兰“新型水耕农场”,采用“奈米气泡科技”,做为水质净化、杀菌、提高水中含氧以及采用臭氧(O3)杀菌,取代农药,生产无毒高价蔬菜。

农会还有一个很重要的任务,那就是市场的调节功能,农产品最大的特色就是产品的季节性,高产会导致价格的低落与滞销,农会在此时发挥了作用。首先,在生产前的协调,例如稻米的产量过剩,农会积极辅导农户进行转做其他作物,并且代替政府进行转作补偿工作。当产量过高过剩,农会除了展开促销,协助农户降低损失之外,同时透过妇女会等附属团体进行食品加工等辅导,避免辛苦耕作的成果浪费掉。农会仓储在近几年也有极大进步,过去的仓储条件不若现代科技仓储先进,粮食在藏除过程损耗损失很严重,包括了虫鼠、腐败…等,现代低温仓储有效遏止过去传统仓储的缺点,农业生产损失有效避免。

每个组织有其正能量的影响自然也会有其为人诟病的一面,农会也不例外,农会的选举自然成为地方派系争夺的重点,由于农会的影响力遍及农村农户,每逢地方民代、地方首长乃至于中央各项选举活动展开时,农会透过其组织多少对于参选者的支持度产生极大影响,于是有关贿选买票等行为亦屡有所闻,农会总干事选举更是个地方派系所力争。

凡事皆有其利与弊,综观台湾农会组织在过去的数十年间对于台湾农民地位的提高,农村富裕的提升可以说是功不可没,最重要的是营造了一个让年轻人愿意投身农业的社会氛围,让「农夫」成为受人尊敬的职业,每年台湾会有神农奖的评选,愈来愈多的年轻人出现在神农奖的领奖台上,愈来愈多的农业成果供献给全人类,有人问我:「在台湾会不会有城市与乡村矛盾?会不会有农民与城市居民矛盾?」我要说的是,当农民与企业家在社会上同样受尊敬,当职业已经没有贵贱差异,矛盾要从何而来?

作者系美国管理技术大学工商管理博士,现任常州武进朝阳中西医结合医院、昆山南站门诊部执行长,全球共生研究院高级研究员

中国乡村发现网转自:全球共生论坛 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)