生猪产业在我国畜牧业中处于领先地位。近年来,我国生猪产业迅猛发展,但在产业发展的同时带来了大量污染,主要包括土壤污染、大气污染和水体污染。生猪养殖造成的土壤污染不仅会导致土壤重金属含量超标、生产能力降低,还会通过地下水系统进入水体中,影响当地水质;大气污染除了会影响当地居民健康,还会通过降水对水体造成二次污染; 此外,生猪养殖造成的水体污染问题也不容忽视。

为探究生猪产业集聚对水体氮污染的影响,选取2003—2015 年我国20 个生猪主要产销区的面板数据,在IPAT 分析框架下估算了养殖造成的水体氮污染,并构建了IPATM—EKC 模型,实证分析了生猪产业集聚程度与水体氮污染之间的关系。

产业集聚对污染的影响

产业集聚是指某一产业在特定地理区域内高度集中,资本、劳动力、技术等要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。刘锦英等认为产业集聚的主要驱动因素有资本、劳动、技术和政策。产业集聚往往受到一种或者几种驱动因素的影响,因此对污染的影响较为复杂,但总体可分为正面影响和负面影响。

生猪产业集聚可以减少养殖造成的水污染。韦伯的区位理论认为,产业集聚可以降低企业生产的总成本,同时引起资源、公共服务的集聚,减少资源的浪费,有利于生猪养殖污染的集中处理,降低单位猪只的污染治理成本,降低养殖造成的水污染。熊彼特提出的区域创新理论认为,由技术驱动的产业集聚促使创新型机构、企业的长处得以发挥,并能与其他机构相互协调,实现技术溢出、快速发展。对生猪产业来说,这种集聚会提高污染治理技术, 减少生猪养殖造成的水体污染。

生猪产业集聚也会加剧养殖造成的水污染。产业集聚理论认为,产业集聚最初的驱动因素往往是劳动力。在技术水平不变的情况下,劳动驱动的产业集聚会导致养殖规模扩大、养殖造成的污染增加; 产业政策也会作为驱动因素加剧产业集聚,这种产业集聚往往追求短期效益,而短期内技术水平的提高无法实现,结果仅提高了养殖规模,加剧了养殖造成的水污染;产业集聚还会导致养殖主体出现“搭便车”的行为,即个别养殖主体不愿为治理污染做贡献,企图通过其他企业的努力获得环境效益,这种行为导致污染问题更难解决。

实证分析

生猪养殖水体氮污染估算

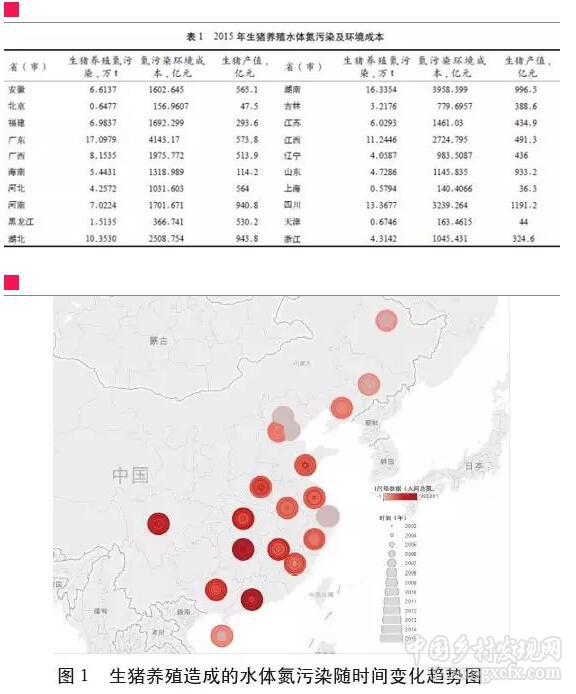

为更直观的表达水体氮污染的情况, 将2015 年生猪养殖造成的水体氮污染折算成环境成本。由表1 可知,除黑龙江省以外,其他各省的生猪养殖环境成本均高于当地生猪产值,其中海南省的污染环境成本与产值比达到11.5,即海南生猪产业产值每增加1 元,消耗的环境成本为11.5 元,可见生猪养殖造成的环境污染问题亟待解决。

由图1 可知,南方生猪养殖水体氮污染情况相对较重,其中湖南、广东、四川省的生猪养殖水体氮污染情况最为严重,江西、湖北省的污染情况在2013 年前后出现跳跃式增长。相比之下北方的污染程度相对较轻,通过时间上的分析可以看出,北方生猪养殖水污染程度正在日益加重,其中河北、辽宁、吉林省增幅比较明显。这是由于京、津地区从“十五” 期间开始逐步将养殖企业向周围迁移,周边省份的养殖规模逐年增大,导致生猪养殖水污染程度不断加深。山东、河南等中原省份生猪养殖水污染呈下降趋势,污染程度较之前有了较大改观。

生猪产业集聚程度估算

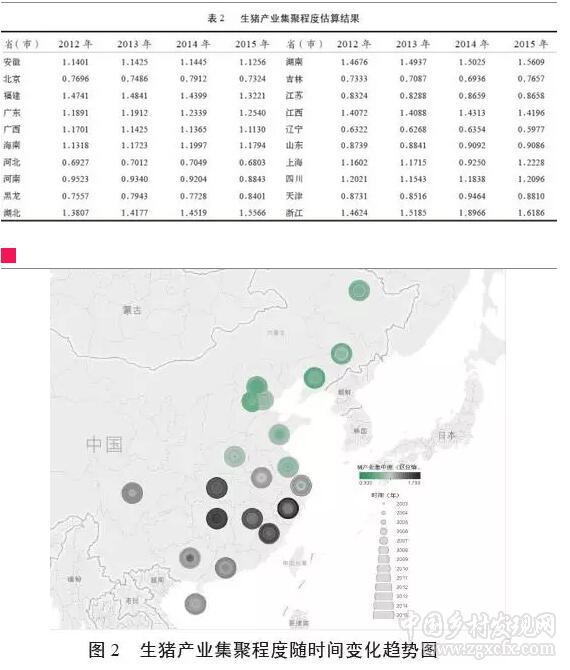

为分析产业集聚程度对生猪养殖水体氮污染的影响程度,本文对20 省2003—2015 年的产业集聚程度进行估算,在此仅列出近4 年生猪产业集聚度估算结果(表2),并绘制20 省区13 年间产业集聚程度变化趋势图(图2)。

由表2 和图2 可知,湖北、湖南、江西、浙江和福建五省的产业集聚程度较高,四川作为生猪养殖第一大省,其产业集聚程度在五省之后,可见产业集聚程度与产值并没有直接关系。北方生猪产业集聚程度相对较低,其中辽宁、河北的生猪产业集聚程度最低。将图1 和图2 进行比较,可以发现产业集聚与养殖水体氮污染之间并非简单的线性关系, 例如浙江的产业集聚程度在20 个省份中属于前5 位, 但其生猪养殖水污染情况相对比较乐观。

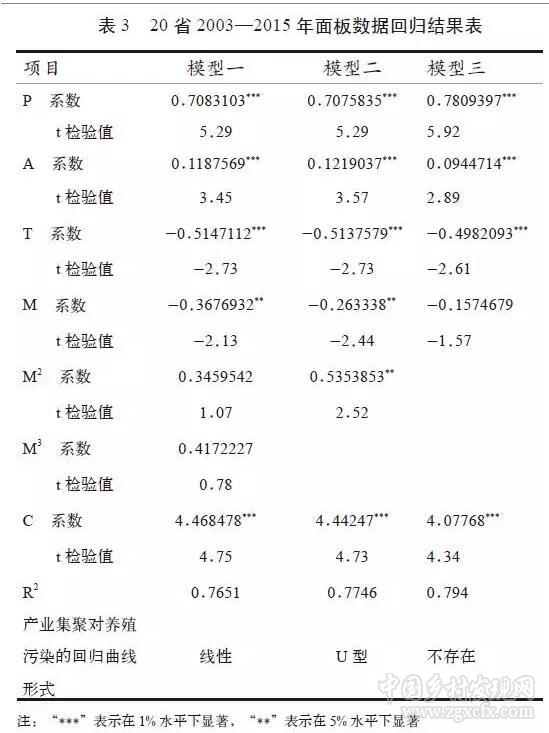

IPATM—EKC 回归

由表3 可知,在模型一中, 产业集聚程度指标的二次项和三次项均不显著,认为产业集聚与生猪养殖水污染之间存在线性关系。而模型三的回归结果显示生猪产业集聚与养殖水体氮污染之间不存在显著的线性相关关系。可见模型一和模型三的回归结果均不可靠,产业集聚与养殖水体氮污染之间可能存在更为复杂的关系。因此采用模型二,分析生猪产业集聚造成的水体污染。

模型二的回归结果表明,生猪产业集聚与环境污染的关系为“U”型,这是由资本和劳动共同驱动的结果。资本驱动的产业集聚往往会减轻养殖造成的污染,例如温氏和雏鹰的养殖模式,企业提供的资本要素促使原有散户加入到企业的养殖模式中, 养殖户在统一的标准下进行饲养、管理和污染处理, 导致污染处理行为更加规范,从而减少污染。这种资本驱动的产业集聚发展到一定规模后,资本投入的边际收益会下降,与之相对的劳动力投入的边际收益增加,从而进入了以劳动力为主要驱动因素的产业集群阶段,导致规模增加,污染加剧。根据模型二的回归系数计算,产业集聚指标的驻点为0.491 94, 目前浙江省的产业集聚程度已经超过了驻点,即产业集聚程度增加会导致生猪养殖水污染加剧。全国其余地区均处于“U”型曲线的左半部分,即增加产业集聚程度可以减少生猪养殖造成的水污染。

除了产业集聚程度对养殖水污染有影响外,其他变量均对养殖水污染造成显著影响。其中出栏量的环境外部性显著为负,其回归系数为0.708,即年生猪出栏量每增加1%,由于生猪养殖造成的水污染就会增加0.71%;同时,生猪产业产值的增加也会导致养殖水污染的加剧,回归系数为0.122,表示生猪产业产值每增加1%,会导致养殖水污染增加0.12%;而技术因素对生猪养殖造成的水污染则有显著的负向影响,其回归系数为-0.514,即技术水平每提高1%,生猪养殖水污染就会降低0.51%。

结论与建议

本文以2003—2015 年中国20 个生猪主要产销省份的面板数据为基础,在IPAT 分析框架下构建了IPATM—EKC 模型,并实证分析了生猪产业集聚程度对生猪养殖水污染的影响,得出以下结论:

① 生猪养殖造成的水体污染不容忽视。在污染总量上看, 南方的养殖水污染程度要重于北方,已经引起了相关部门的重视。虽然北方污染情况相对较轻,但北方的养殖水污染量存在明显的上升趋势。除黑龙江外的所有省份养殖环境成本均高于当地产值,可见由养殖引起的水体污染已经成为阻碍产业健康发展的重要因素。

②生猪产业集聚与养殖污染的关系呈现“U”型,且除浙江外,其余各省均处于“U”型曲线的左半段,可以通过增加产业集聚进而减少生猪养殖造成的环境污染。主要是因为不同驱动因素导致的产业集聚会对污染造成不同的影响。目前我国生猪产业的集聚主要由资本和劳动力驱动。当成本驱动因素占主导时,产业集聚可以减少养殖造成的污染;当劳动力驱动因素占主导时,产业集聚则会加剧养殖造成的污染。可以预见当资本和劳动力驱动的集聚达到较高水平后,技术驱动的产业集聚将成为主导因素,并导致养殖造成的污染下降,进入新的循环。

此外,本文的研究仍存在一定的缺陷。文中对生猪养殖造成的水体氮污染的估算由于数据量等问题, 没有考虑不同省份间生猪养殖周期的差异,如若考虑该差异,文章分析结果信度能够获得一定提升。

基于上述研究结论,提出以下3 点政策建议:

① 规范养殖污染处理,完善市场监督体制。针对养殖造成的水体污染,相关部门应在全国范围内给予足够重视,不应局限于南方水网;完善生猪养殖处理标准,指导养殖主体对污染进行处理,同时发挥政府规范市场的职能,为市场健康发展做好保障。

②加速生猪产业集聚,通过发展减少污染。相关部门应转变原有的通过限养、禁养减少污染的理念, 探索通过产业发展减少污染的新路子;鼓励以企业资本为驱动力的产业集聚,通过企业的带动作用提升周围养殖户的污染处理能力。

③注意产业发展限度,搭建技术创新平台。相关部门在鼓励产业发展的同时,应注意发展阈值的限制,及时调整资源配置;加大对技术创新企业的扶持力度,通过技术水平的提高延迟“U”型曲线阈值的出现。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《中国畜牧杂志》2017年11期

(扫一扫,更多精彩内容!)