——以杨陵区毕公村一组老庄为例

引言:由于建筑外立面改造具有造价低、工期短、效果好等优势,因此它在当前美丽乡村建设中也逐渐引起了关注,并受到了地方政府的大力推行。然而在很多地方的建筑外立面改造中出现了设计脱离地域历史文化背景、表现手法生疏粗糙、文脉继承性不佳、崇洋媚外、新旧乱结合等问题,使得建筑外立面缺少人文内涵,街道公共环境风格杂乱。建筑外立面改造不是“涂脂抹粉”的比拼,而是要在尊重村庄自然肌理、尊重村庄历史文化的基础上进行的。

1.相关概念研究

1.1建筑外立面改造的概念

建筑外立面改造,是在建筑结构、建筑功能、建筑空间等方面大体保持不变的情况下,对建筑的外表皮进行的改造活动,很大程度上可以等同于“外观装修”这一通俗说法。

1.2建筑外立面改造的方法

建筑外立面改造最常用的方法主要有更换墙体饰面材料、外包表皮和建筑表皮完全更换三种。目前在我国,建筑的立面改造大多属于更换墙体饰面材料的类型,这种改造方式不改变建筑内部空间,改造过程中可以不影响改造对象的正常使用。

1.3建筑外立面改造原则

1.3.1合理协调原则

农宅建筑外立面改造过程中要协调好各方利益,不盲目追求不切实际的改造方法,做好现场勘测和调研工作,让改造设计工作落在实处。以科学的态度对现有文化、建筑及环境进行分析,在完全尊重街道现有发展肌理的基础上进行整治改造。

1.3.2文脉传承原则

抓住村庄历史发展的脉络,主次分明,重点突出人、自然、建筑相融的整体环境特色,将街道质朴、自然的原始风貌及乡土文化加以保护,增强农宅的文化感染力,给人们营造一种亲切感、归属感。

1.3.3远近结合原则

从发展的角度着手,强调动态的建设观,正确处理街道整治与村民生活、旅游开发的关系。

2.毕公村村庄概况及一组老庄沿街建筑立面现状问题分析

2.1村庄概况

毕公村,位于陕西省杨陵区五泉镇西4公里处,历史悠久,是东汉伏波将军马援、东观著述马融、皇清威候马超故里,现毕公村马援祠为杨陵区文物保护单位。

2.2村庄农宅的基本特征和特点概述

农宅是村庄的重要组成部分,它在数量和面积上具有绝对的控制性,是决定村庄面貌的关键因素之一。农宅也是传统元素表达的重要载体。

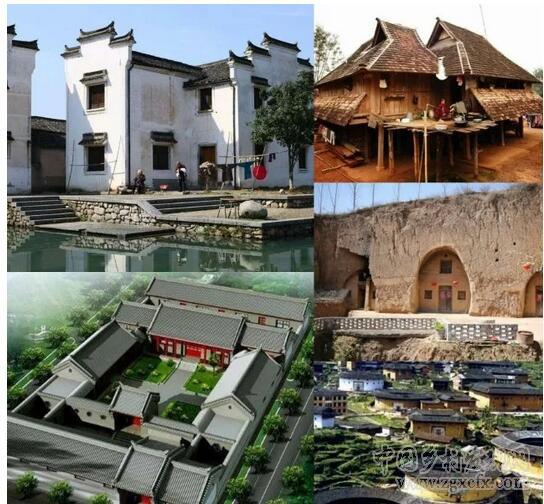

各地传统民居图片

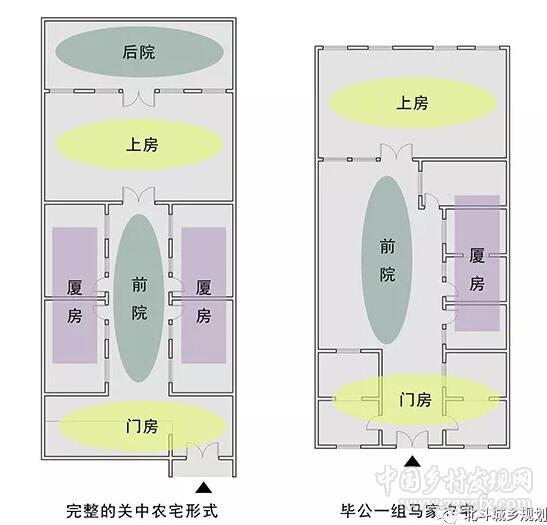

关中农宅形式是关中传统民居的缩影,体现了当地农民的生活方式和精神风貌。毕公村是典型的关中风格村落,村庄内建筑保持关中农宅传统的建筑景观,各户均采用窄长形的院落形式。但由于农民的经济状况和生产的需要,在功能和院落设置上增加或删减了某些农居的构成要素,但是它的基本框架仍延续着传统的民居样式:窄长的庭院,单坡的厦房……

关中农宅与毕公村农宅平面形式对比

2.3一组老庄街道建筑立面现状问题分析

一组老庄沿街建筑因为建造时间不同,受经济、文化和技术水平等因素的影响,随着时间的推移,在自然环境和人为破坏下,沿街建筑立面出现了很多问题。

2.3.1建筑质量参差不齐

沿街建筑的外立面材料、形式、颜色多样,较为混乱,使得整个街道的沿街建筑和景观都显得较为杂乱,既没有统一和谐的风格,也没有很好的突出地域和文化特色。

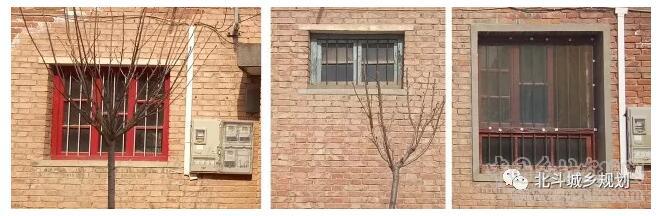

2.3.2建筑细部和附属设施的违规搭建

建筑外立面中的门窗、阳台、雨篷、女儿墙、空调挂机和水电表箱等部分组成了建筑细部。由于建造时间和风格不同,使得沿街建筑立面显得较为混乱。有些建筑设置了悬挑式的雨篷,但大多是用铁皮和石棉瓦搭建的,经过长期的风吹雨打,大多已锈蚀和破败。建筑外立面上悬挂的空调外挂机、水电表盒等构件的悬挂位置、尺寸大小、风格等不统一……这些都影响了街道环境的质量。

2.3.3市政管线随意拉牵

一组老庄沿街建筑外立面上各种市政管线随意拉牵,由于建造时间久远加上村庄发展较落后,所以大多数管线都暴露在外面。经历自然环境和人为影响,存在着很大的安全隐患,同时暴露在外面的管线也有损于街道整体形象。

2.3.4门前空间绿化率低

毕公村农宅门前都留有一小块属于自家的花池,但花池利用率较低,即使有些农户在自家花池种些当季蔬菜,也疏于管理,土皮外露,显得毫无生机。还有些农户将花池硬化,堆放杂物和停车。这样导致街道景观绿化程度不高,有碍于街道形象的展示。因此,在后期设计时,对宅前花池进行设计和划分,并进行种植引导,从而加强街边景观绿化。

2.3.5公共设施缺乏统一引导

毕公村一组老庄街道内没有统一风格的垃圾桶,路灯的设置间距和数量也不合理。所以在后期街道建筑改造过程中,应合理安置垃圾桶、路灯等公共设施。

小结:认识到毕公村农宅的“趋同化”、地域特色流失和建筑设计中建筑和艺术失衡问题的严重性,主张探究村庄文化历史,提取传统文化元素,并使其在与现代社会生活相适应的基础上运用到农宅建筑外立面改造中,使村庄农宅建筑具备地域特点和人文气息。

3.建筑立面改造元素特点及改造方法

在对毕公村历史文化充分挖掘后,提取毕公村马氏文化和汉文化两种元素,从农宅入户空间、墙裙、立面、门窗、门头等方面进行整治改造,改造过程体现汉代风格。

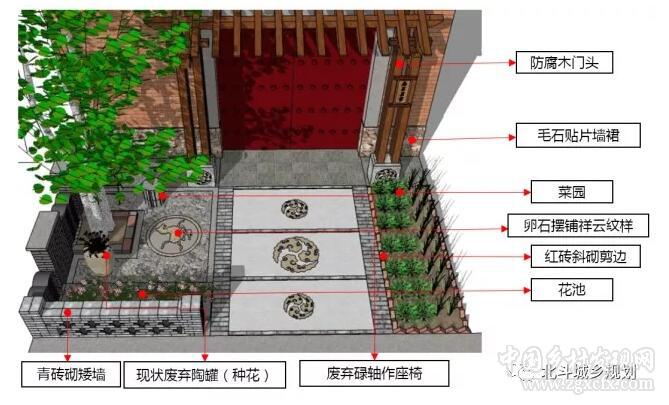

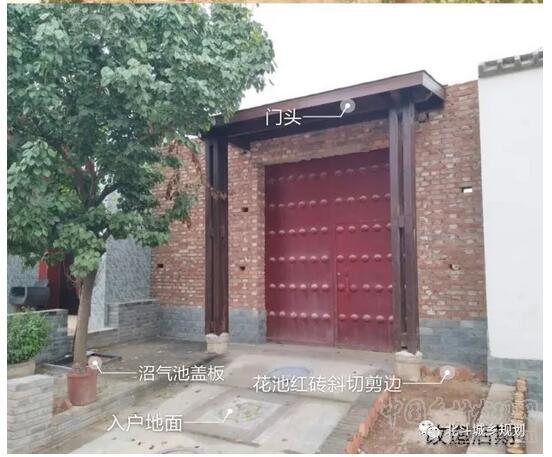

3.1入户空间

对农户的花池进行了隔墙设计和花池边缘改造,户间隔墙采用花砖墙砌法,通过砖花样式的改变以及花池坐凳的长短变化,营造丰富的空间界面,打破现状单调统一的空间形式。

一组老庄沿街建筑门前统建共有四种处理方法:①青砖和瓦片砌筑②红砖斜砌剪边③木篱笆围边④空心砖垒砌,四种处理手法交替组合,丰富了门前空间,使沿街面富有变化。

对用石棉瓦等材料进行简易搭建的雨篷进行拆除和重建,并在入户处增设廊架,美化入户空间。

入户空间进行铺地划分,材质改为灰色地砖和鹅卵石铺地,同时在砖石铺地上镶嵌入汉代纹样和马氏纹样,汉代纹样和马氏纹样体现了村庄的历史文化,表达了吉祥祥瑞的寓意。

针对农户门前的沼气池和水表盖,设计了带有汉代纹样的盖板进行装饰。

在花池外侧放置村庄闲置石制马槽,在马槽内种植花草,改善街道景观环境。门前空间放置废弃的碌柱、碾子等,作为休息坐凳供人使用。

3.2墙裙改造

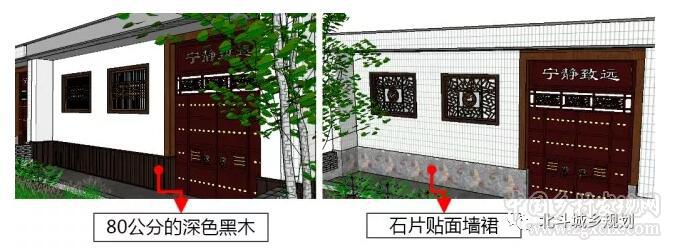

毕公村农宅墙面主要有两种形式——白瓷片墙面和白色涂料墙面,大多数农宅外墙面没有进行墙裙处理。针对这种现状,我们提出两种改造手法:建筑外墙面贴白瓷片的农宅采用石片贴面搭配,建筑外墙面进行白色涂料粉刷的农宅采用80公分的深色黑木搭配。

对农宅外墙面进行墙裙处理,除了具有装饰作用以外,也具有避免涂料墙面因雨水冲刷而产生污浊的作用。

3.3建筑外挂构件

对建筑外墙上悬挂的空调挂机和水电表机盒等建筑外挂构件进行遮挡,从材料、色调、位置等方面进行调整改造,按照测量尺寸订制汉式防腐木空调机箱和水电表机盒进行装饰,使街道内建筑立面外挂构件处理协调统一,更好地展示街道内建筑的立面形象。

3.4门窗改造

通过提取汉代的几何纹饰和吉祥纹饰的文化艺术,并且结合毕公村悠久的历史文化元素,将马踏飞燕,鹿等预示吉祥的花纹嵌缝在窗框中,并且也利用汉代的木栅文化给予毕公村以新的文化内涵。对建筑立面的窗户改造增加汉代纹饰、檐口及马文化标识,并替换原有窗户;窗框采用深色黑木,以彰显毕公村悠久的历史。

3.5建筑色彩

确定毕公村的主色调为白灰色,通过色彩的组合,达到美化建筑的效果,使改造的建筑色彩既协调统一又具有特色。

4.建设实施过程

我们选取了一组老庄五户典型户进行改造示范,试图通过示范带动作用,以期整个一组老庄建筑环境切实得到改善。然而由于没有任何可供直接参考的对象,很多村民持观望态度,没人愿意拿自家的农宅给我们做“实验”,后面在村干部和设计人员的游说下,最终动员两户做为示范户率先进行改造。

在建设实施过程中,我们的设计人员驻村进行指导,多次与农户、施工人员交流意见,及时修改方案,使得改造工作顺利进行。最终改造效果得到了户主和其他村民的一致好评。

目前,一组老庄农户立面改造项目仍在如火如荼的进行着。

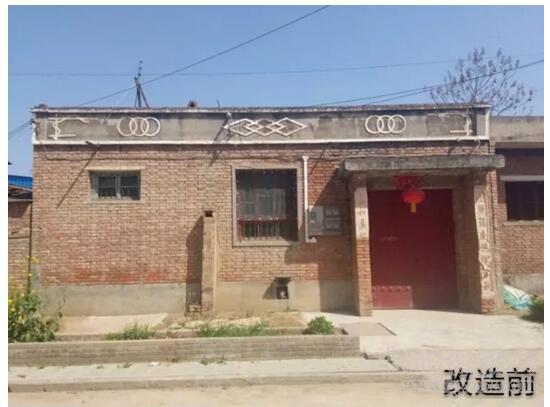

示范户改造过程一

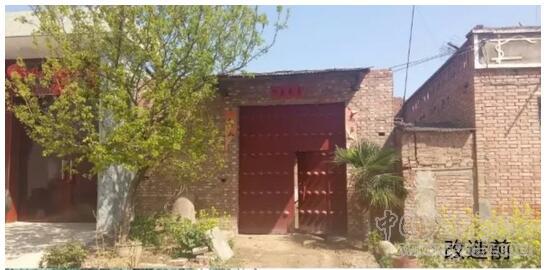

示范户改造过程二

5.结语

具有地方传统特色的建筑立面,在构成村庄景观、体现村庄特色、延续村庄历史文脉等方面都起着不可替代的作用。通过对改造方式和手法的探讨,表明了进行农宅建筑立面改造时,应当深刻把握传统地方建筑的特色。同时,使农宅成为村庄文化载体,承担沿续村庄文脉也是一项需要引起重视的问题。

毕公村一组老庄沿街农宅建筑立面改造项目在设计实施过程中融入了村庄马文化和汉文化,以较少的投资获得较大的效益,经设计实践后,取得了很好的整体效果。

参考文献:

[1]江单.江南传统元素在历史文化街区建筑外立面的运用效果

[2]李晔.临街建筑立面可持续改造研究

[3]黄晓通.农房改造过程中建筑风格的延续与重塑——以阳朔东岭片区竹筒楼建筑立面改造实践为例

[4]王岩.浅谈建筑立面改造

[5]王筱倩.谈建筑立面改造设计中地方特色的表达

[6]沈燕.杨凌地区农村住宅建筑能耗与节能布局研究

[7]扈晓天.陕西关中地区农村住宅适用性设计研究

[8]李俊华.陕西杨凌新农村住宅建设方案的研究

[9]江单.乡村建筑立面改造过程中乡土元素的运用研究——以浙江省金华市婺城区塔石乡枫溪路建筑立面改造设计为例

中国乡村发现网转自:北斗城乡规划(微信公众号)2017-10-22

(扫一扫,更多精彩内容!)