【摘要】以广州为例, 研究大都市区域农村聚落类型、空间布局特征及形成机制, 为政府制定社会经济发展规划提供参考依据。首先采用2013年广州市农村聚落现状数据, 运用因子分析法、聚类分析法将广州市行政范围内1 109个行政村划分为8类农村聚落类别, 即生态型、农耕型、农—工混合型、工业发展型、工业主导型、人口规模凸显型、外来人口集聚型、商服型, 分析了各类农村聚落的特征。其次, 通过GIS分析工具将聚类结果与空间数据相关联, 探究广州农村聚落类型的空间分布特征: (1) 市域层面上广州市农村聚落空间结构呈现典型的圈层特点, 以主城区为核心, 由外向内农村聚落发展水平不断提高; (2) 各区层面以各自的行政中心为内核呈现圈层结构, 农村聚落发育水平由外圈层向内圈层不断发展, 发展程度受城市副中心发展状况的影响; (3) 城市重大基础设施极大地提升其周边农村聚落的发展水平。最后, 从乡村工业化、城市扩张、流动人口集聚、自然条件以及城市规划和管理因素等方面对广州市农村聚落空间结构形成机制进行初步探讨。

【关键词】农村聚落; 类型研究; 乡村工业化; 流动人口; 空间布局; 驱动机制; 广州;

农村聚落的空间分布格局是乡村地理学研究的重点之一。国外农村聚落空间布局的研究大致可分为三个时期, 早期的研究多基于“地理环境决定论”的理论框架, 研究农村聚落布局与地形、日光、河流等自然因素的相互关系[1-2]。随后借鉴多学科的方法探索农村聚落空间布局及其演变过程, 提出了诸如“中心地理论”等农村聚落空间布局研究的基础理论[3-5]。第三个阶段主要特征为技术方法的革新, 大量基于GIS、RS技术的农村聚落空间研究不断涌现[6-10]。经过一百多年的发展, 国外农村聚落空间布局研究已经达到了成熟的阶段。

国内农村聚落的空间布局研究起步较晚, 早期借鉴国外相关理论和实证研究, 相关学者侧重于农村聚落的空间格局与地理环境、农耕要素之间的相互关系的研究[11-12], 后来随着农村建设的发展, 针对农村的实际问题的实证研究兴起[13-14], 而后相关学者针对国内乡村聚落地理的产生发展、空间布局以及分类等方面进行了较全面的研究, 形成了国内农村聚落地理的理论框架[15-16]。在相关理论的支撑下, 学者们对农村聚落的空间布局进行了较深入的实证研究, 主要有规划、人文经济和GIS研究三个视角[17-23], 研究内容涉及中心村选址[24]、农村聚落各类用地布局[25]、农村聚落空间格局变迁[26]、农村空心化[27]等内容。

中国农村聚落空间分布格局的研究相较西方起步较晚, 但发展较快, 研究视角、方法越发多样化。但从现有的研究成果来看, 国内学者较多关注微观层面单个农村聚落的发展布局和宏观视角的国家、区域层面的农村聚落空间格局, 而对于以大城市为内核的周边农村聚落布局的研究成果较少。

大都市区主要空间特点为:具有一个城镇化水平高度发展的核心区, 以及具有大面积的农村腹地区域, 而非大都市区农村腹地往往偏小。在多中心组团式的发展背景下, 大都市区农村聚落除了自身发展之外, 同时受到城市中心和副中心的影响, 其空间特征呈现多样性和复杂性的特点。广州市作为国家中心城市, 改革开放之后工业化和城镇化快速发展, 形成了明显的核心区, 经历几次行政区划调整后, 广州的农村腹地不断扩大, 腹地农村聚落发展受核心区影响较大。研究广州市农村聚落类型及空间布局具有一定的代表性和前瞻性。本文通过广州案例的研究, 希望总结出大都市区域农村聚落类型及空间布局特征, 并为政府制定城市发展相关政策提供参考。

1 研究区域、数据来源及方法

本文研究对象为广州行政区内1 109个行政村。数据来源为相关规划资料与统计年鉴。2013年广州市域总面积为7 434 km, 其中农村总面积为5 650.73km, 占比76.01%, 其中仅农用地面积已达4 784.46 km, 占全市总面积的64.35%;城市常住人口1 292.68万;农村常住人口为461.12万, 占比35.67%, 广州市农村腹地广阔, 大都市区特征明显。番禺区、白云区、黄埔区、花都区、南沙区以及远郊的增城区、从化区等7个区拥有大量的农村聚落, 构成广州市大都市区的农村腹地;而海珠区、天河区、越秀区和荔湾区基本上为完全城镇化区域, 和白云、黄埔等近郊区的高度城镇化区域共同构成大都市区的核心。

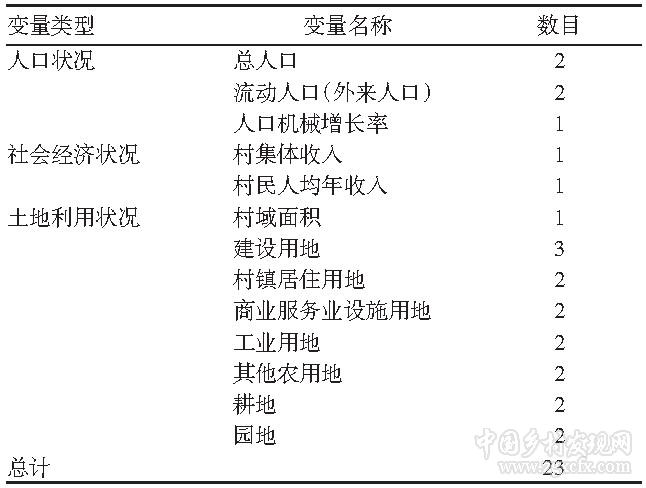

本研究参考相关文章[28-29]并结合广州市农村聚落的实际情况, 选取最能够代表农村聚落特征的三个大类:人口变量 (总人口数量、外来人口数量、户籍人口数量、人口机械增长率) 、社会经济变量 (村集体收入、村民人均年收入) 、土地利用变量 (村域面积、建设用地、村镇居住用地、商业服务业设施用地、工业用地、其他农用地、耕地、园地) , 共计13个小类23个变量 (表1) 为主要变量, 使用主成分分析法提取主因子;然后根据各主要因子在各农村聚落的得分, 采用系统聚类分析法对广州市各农村聚落进行类别划分, 并进行实地调查对聚类结果进行验证和确定;最后将聚类结果通过GIS分析工具进行空间分析, 将各类数据和聚类结果与空间数据相关联, 集成空间分析模型, 深入探究广州农村聚落类型的空间分布特征。

表1 2013年广州市农村聚落分类选取的变量

2 基于聚类分析的广州市农村聚落空间特征分析

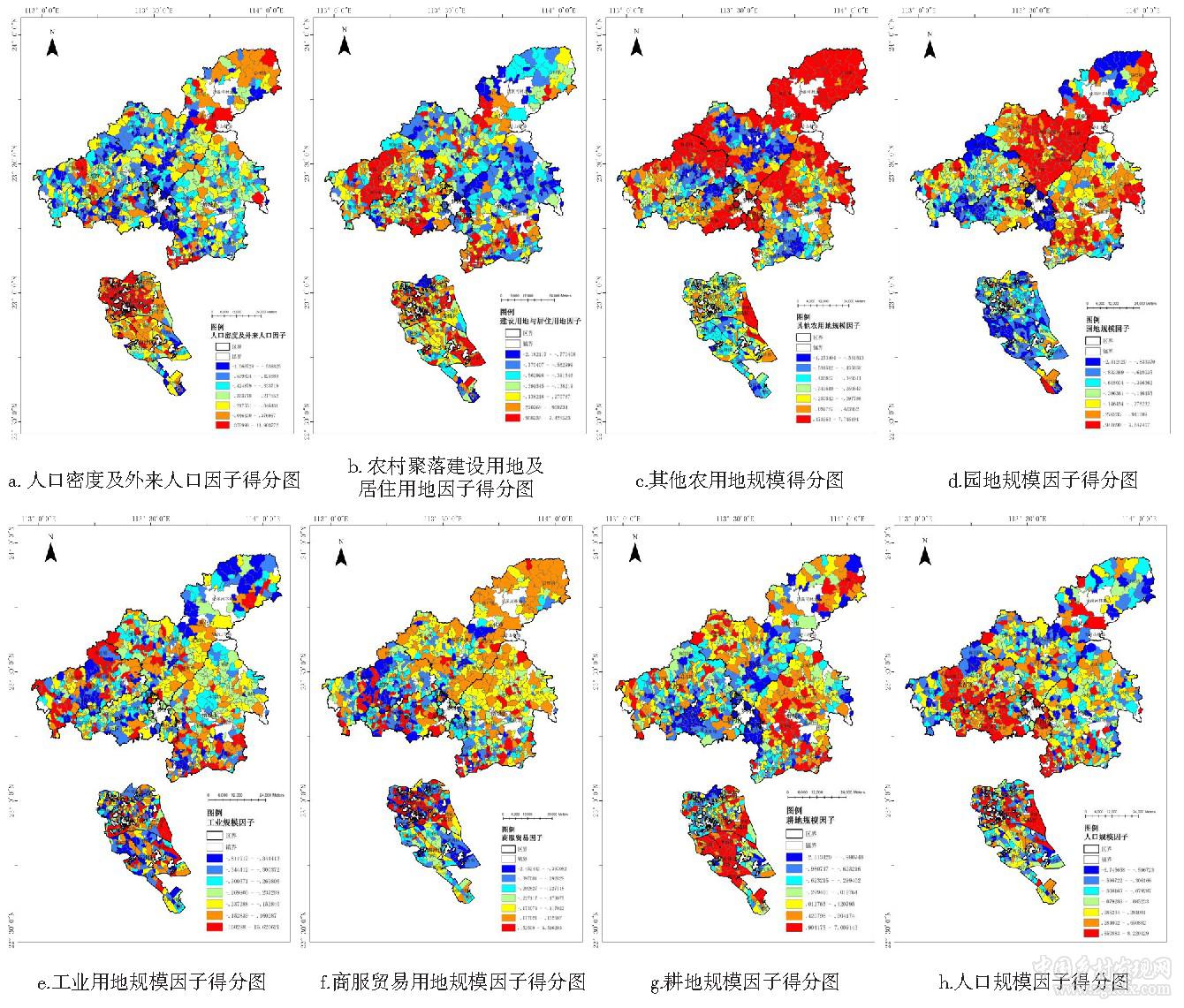

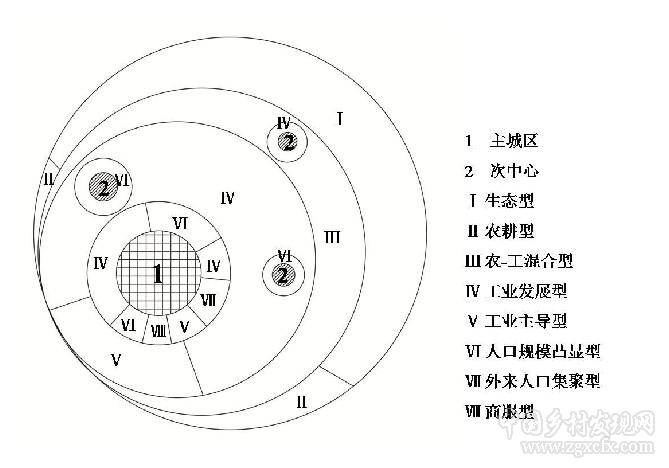

对基于2013年广州市各农村聚落现状调查数据所选取的23个变量进行分析, 采用主成分分析的方法, 选取特征值大于1, 累计方差贡献率大于83.27%的8个主因子, 并根据各个行政村中各因子的得分进行聚类, 得到8类农村聚落类型 (图1) 。

2.1 主因子分析

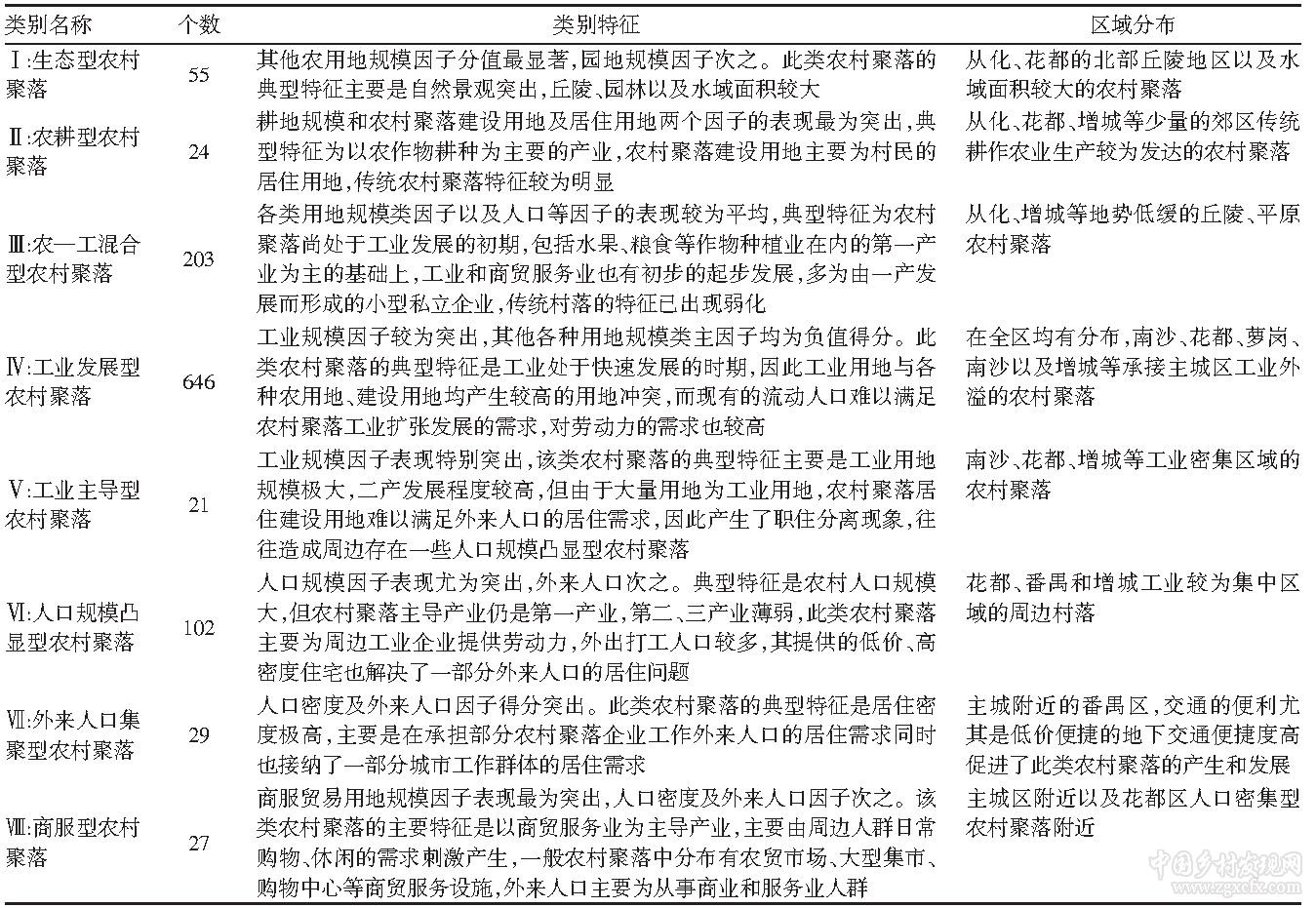

8个主因子的名称、特征以及得分分布见表2。

2.2 广州市农村聚落分类

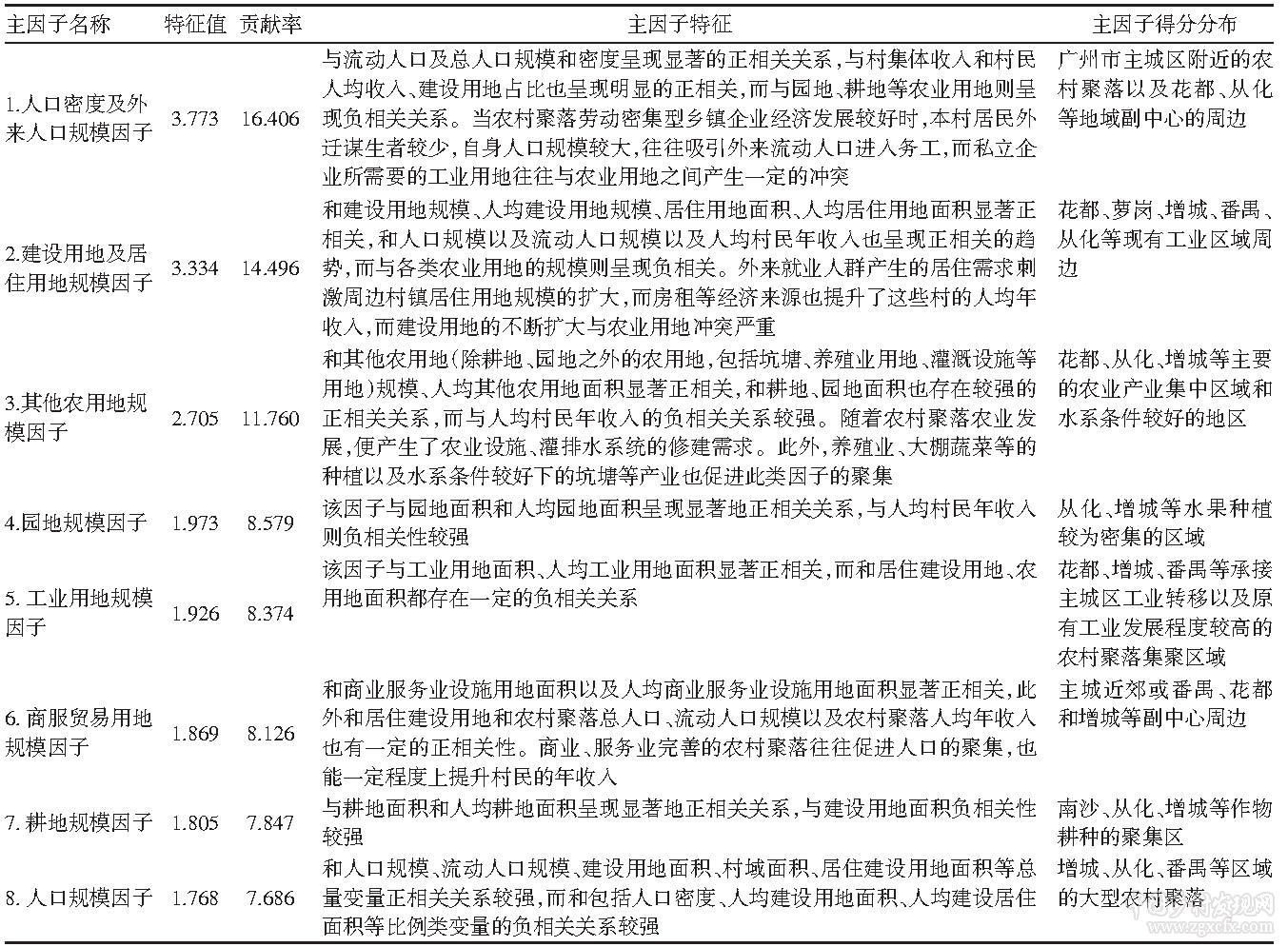

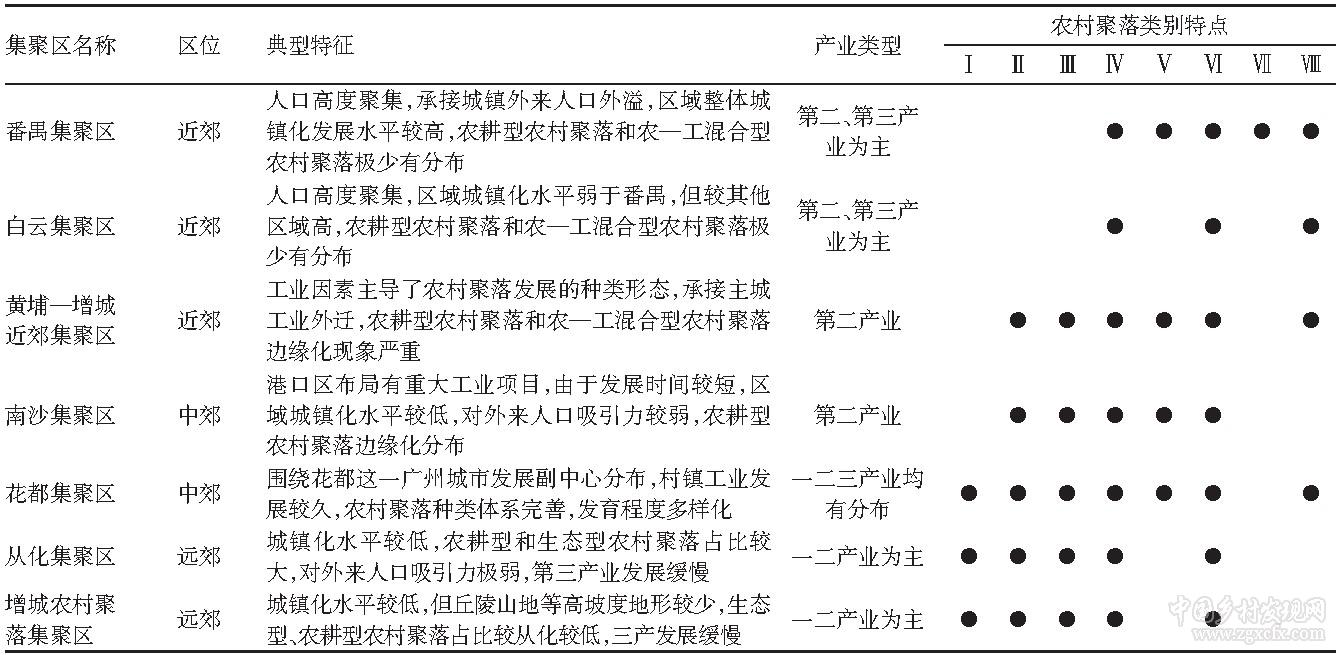

根据主因子在各个村的得分, 广州市农村聚落共分为8个类别, 具体分析见表3。

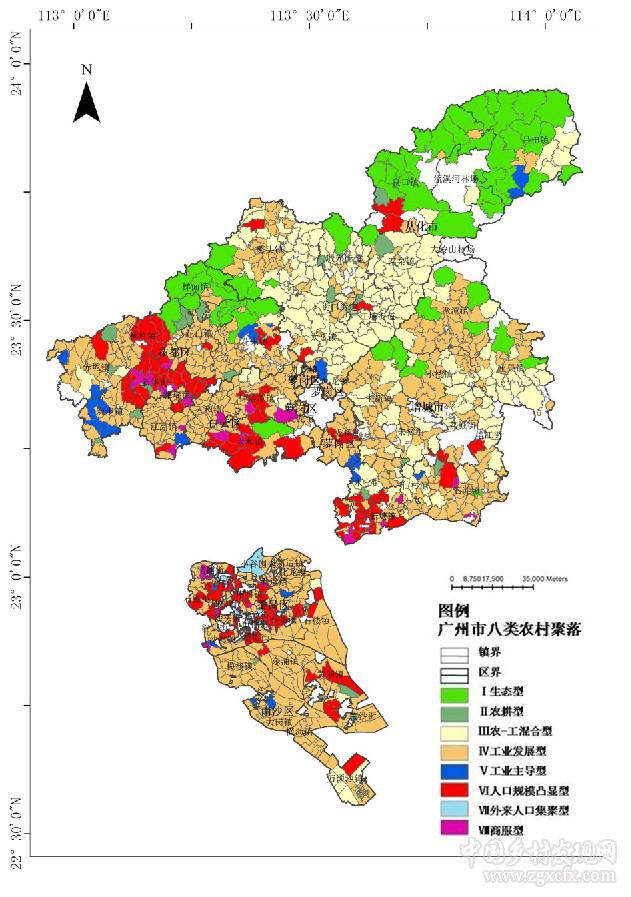

各类农村聚落的分布如图2。

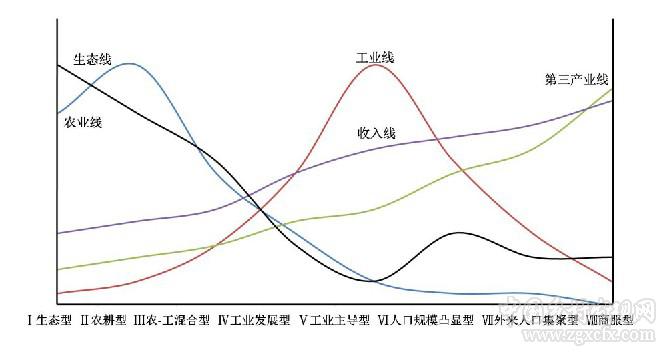

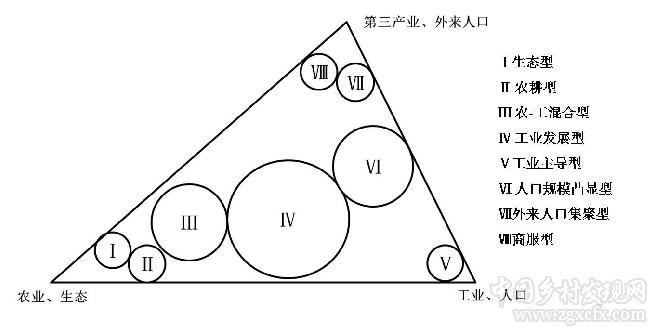

8种类别的农村聚落, 从生态型到商服型, 农村聚落发展由低级向高级转变, 整体的产业业态从低级向高级演化, 从第一产业向三产逐渐过渡, 而村民收入也逐步上升, 但生态环境则随农村聚落类别数的上升而下降, 在工业主导型农村聚落达到最低状态, 随后小幅度上升 (图3) 。从不同类别的农村聚落特征来看, 随着农村聚落发展阶段的提升, 产业从农业向第三产业发展的同时, 人口、外来人口的特征差异也成为农村聚落类别划分的重要因素 (图4) 。从农村聚落类别所包含的样本数量上看, 工业发展型、农—工混合型以及人口规模凸显型农村聚落是广州市农村聚落现状中数量最多的三种农村聚落类型, 占比分别为58.36%、18.34%和9.21%, 三个类别的样本数量总数占广州市农村聚落全部样本的85.90%。

3 广州市农村聚落空间分布特点

3.1 从市域角度, 各类农村聚落总体呈现出圈层分布, 由外向内农村聚落城镇化发展程度逐步升高

图1 2013年广州市农村聚落分析主因子得分图

表2 2013年广州农村聚落研究主因子分析

根据前面的分析以及有关广州人口、工业、社会区的相关研究结果, 可以总结出广州市2013年农村聚落空间分布模型 (图5) 。以主城区为核心, 向外拓展。第一圈层为人口型农村聚落 (外来人口集聚型、人口规模凸显型) , 并在两个类型中穿插有少量的商服型农村聚落, 此外还分布有少量部分工业型农村聚落分布。第二层为工业型农村聚落 (工业凸显型和工业发展型) , 第三层为农—工混合型农村聚落, 第四层最外层主要以农耕型和生态型农村聚落为主。但是在第二、第三圈层由于花都、从化、增城三个副中心的影响, 出现了人口规模凸显型农村聚落等高等级的农村聚落类型。

从空间分布来看, 广州市农村聚落从外向内整体上呈现出农业型农村聚落 (生态型、农耕型、农—工混合型) →工业型农村聚落 (工业发展型、工业主导型) →人口型农村聚落 (人口规模凸显型、外来人口集聚型、商服型) 分布的规律, 农村聚落产业也呈现农业向第三产业演化转化的趋势, 农村聚落与主城距离越近, 城镇化水平越高。近郊农村聚落 (人口型农村聚落) 主要承接主城的外来人口外溢, 且随着人口集聚推动了商贸服务业的发展, 形成了以零售、租房等第三业态为主的农村聚落, 农村聚落城镇化水平均较高;较低的租金、周边劳动力充足的补给以及规划的引导, 使中郊圈层呈现出工业化主导的局面;远郊圈层 (农业型、生态型农村聚落) 受自然条件限制, 工业发展条件先天不足, 加上规划对于北部生态用地的保护, 该圈层农村聚落主要以一产为主, 城镇化水平普遍不高。

3.2 从各区来看, 以城市副中心为核心形成明显的圈层分布, 由外向内农村聚落城镇化水平不断提高

随着城市扩张和多中心发展的战略实施, 广州市形成了诸如番禺、花都、黄埔、增城、从化等城市发展副中心, 各个行政区的农村聚落内部空间发展呈现出一定的差异。整体上看, 每个行政区内部大体上呈现圈层状分布, 由外向内表现出由低级别农村聚落向高级别农村聚落转化的趋势, 而转化程度则受到城市副中心城镇化程度的影响。

表3 2013年广州农村聚落类型分析

表4 广州市农村聚落聚集区特征分析

整体上形成了番禺集聚区、花都集聚区、从化集聚区、黄埔—增城近郊集聚区、增城集聚区、南沙集聚区、白云集聚区7个农村聚落集聚区。各个集聚区的区位、特征和空间分布结构具有各自明显的特点 (表4) 。

3.3 从局部尺度, 重大基础设施对周边农村聚落的城镇化发展有较大影响, 与基础设施距离越近, 农村聚落城镇化程度越高

图2 2013年广州市农村聚落类型分异图

图3 农村聚落类别与产业、收入与生态关系示意图

重大基础设施对广州市的农村聚落空间分布产生了较大的影响, 主要表现在重要基础设施周边的农村聚落呈现出发展的高级阶段。例如机场、港口、大学城、高铁站等重大基础设施的修建, 改变周边农村聚落产业业态的同时极大地拉动其周边农村聚落城镇化的快速发展。

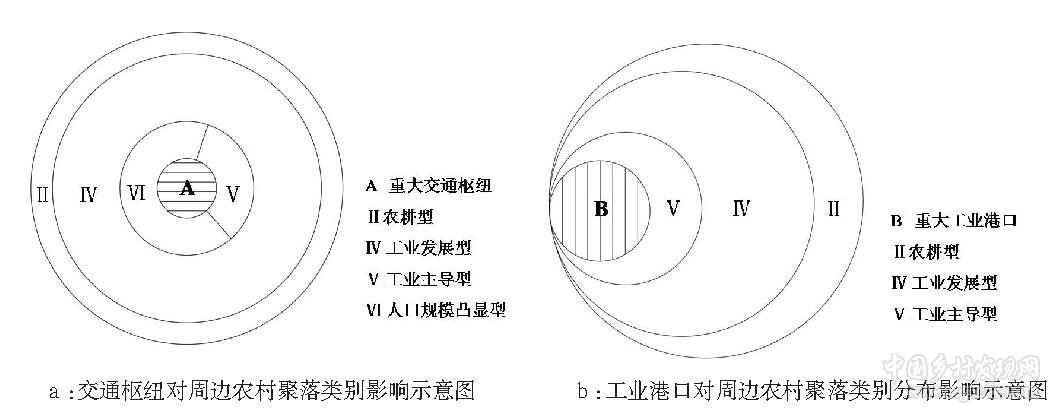

3.3.1 重大交通枢纽影响

城市重要交通枢纽例如高铁站、广州南站、白云机场选址近郊区域带来了大量的人流、物质流和信息流, 其内部商业服务业具备发展优势, 而其提供的较多就业机会促使人口型农村聚落出现集中。而完善的交通体系促使区域内的农村聚落的工业发展起步较早, 水平较高, 工业发展型农村聚落和工业规模凸显型农村聚落在区域内也有所分布。而外围区域多为农—工混合型、生态型等类型的农村聚落, 枢纽周边农村聚落发展程度明显偏高 (图6a) 。

图4 农村聚落类型特征示意图

图5 广州市农村聚落空间分布示意图

3.3.2 重大工业港口影响

重大港口作为沿海城市对外经济发展的重要平台, 良好的物流条件, 周边便捷的交通优势以及优惠的政策往往能够带动重大工业项目的落地, 而保税区、自由贸易区等配套的建立能够提升对外资企业以及国内出口型企业的吸引力, 促进港口周边产业的发展, 因此此类港口邻近的农村聚落多以工业主导型农村聚落为主。外围农村聚落也在交通等条件改善, 进出口条件优越以及进口原料成本降低的比较优势下, 形成工业发展型农村聚落。港口周边的农村聚落发展程度和类型明显高于周边的现象因此形成。随着与港口距离的增加, 工业化程度逐渐衰弱, 农村聚落发展程度降低 (图6b) 。

3.3.3 其他基础设施影响

其他重大基础设施对其周边的农村聚落类型以及空间格局也带来了显著影响, 诸如大学城庞大的学生群体产生的衣食住行方面的需求促进了番禺等地商服型农村聚落的产生;便捷、相对廉价的地铁交通催生了外来人口职住分离现象, 促使其选择近郊农村聚落居住, 引发了外来人口集聚型和人口密集型农村聚落在番禺区和白云区的大量集中, 带动片区农村聚落主要产业发生转变, 推动城镇化的发展。

4 广州市农村聚落类型及空间分布格局驱动机制分析

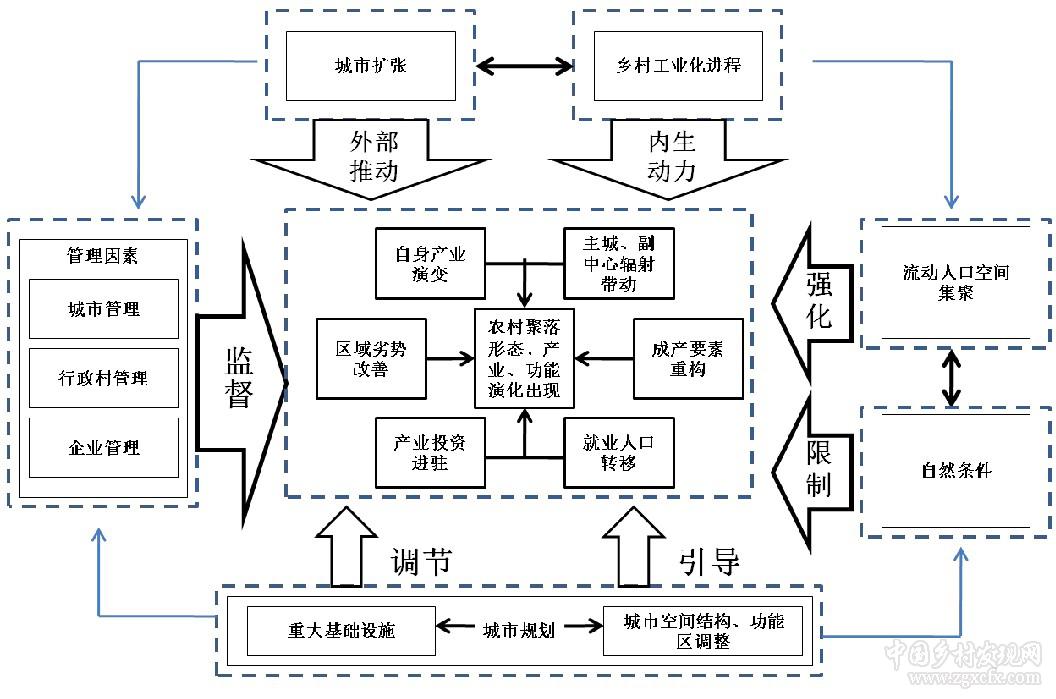

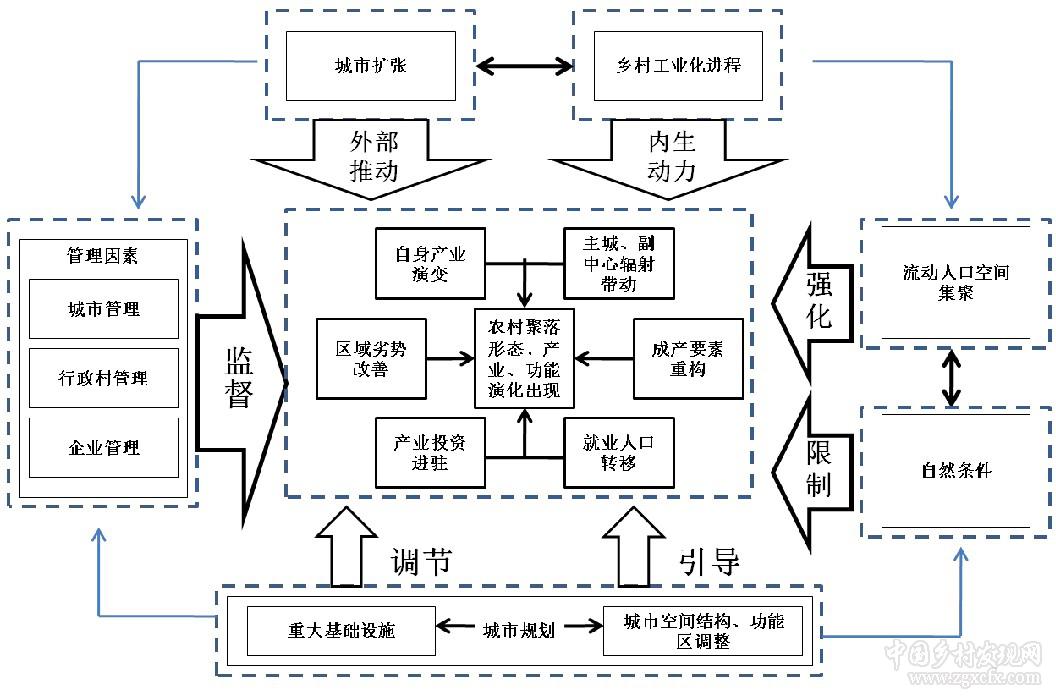

广州市农村聚落类型及空间分布格局的形成主要受乡村工业化进程、城市扩张、流动人口空间集聚、城市规划、自然条件和管理因素共同影响, 驱动机制系统如图7。

4.1 乡村工业化进程是农村聚落类型空间分异的内生动力

乡村工业化带动城镇化发展是珠三角典型的城镇化模式之一。由于自身禀赋的优势, 一部分农村聚落工业快速发展并取代传统农耕产业;另一方面, 由于生产成本的提高, 主城区制造业被迫外迁, 促进了城市郊区工业的快速发展, 导致农村聚落向非农化转变。另外, 重要基础设施的落地也对周边农村聚落的发展产生重大的影响。

例如南沙区大岗村 (原番禺区大岗村) 、鸭利村伴随着南沙港的发展, 快速发展成为工业主导型农村聚落。大岗村工业生产总值从2001年的1 475万元增长至2011年的9 527万元, 10年之间增长5倍左右, 而形成明显对比的是农业生产总值仅由356万元增长至470万元, 仅增长32%。而鸭利村被划入南沙区之后, 工业快速发展, 2007—2013年, 工业用地规模由2.86hm增至30.51hm, 农村聚落城镇化发展进程明显加快。

图6 重大基础设施对周边农村聚落类别影响示意图

图7 广州市农村聚落空间分布格局驱动机制示意图

4.2 城市扩张是农村聚落类型空间分异的外部推力

城市空间快速扩张、城市框架的拉大拉近了农村聚落与主城区的联系, 改变了农村聚落的区位特征, 促使农村聚落社会、经济和空间特征的变更和演化。广州市多中心发展思路促进了城市副中心实力的提升, 带动副中心周边农村聚落的发展, 形成了相对独立的圈层分布结构。

广州城市建设用地面积由1990年的408.27km增加到2011年的1 682.46 km, 20年左右增加了3倍多;比例由5.49%增长到22.68%。城市的快速发展对建设用地的迫切需求, 造就了广州大都市区内大量农村聚落用地性质直接发生转变。广州耕地面积由2004年的1 469.03km下降到2011年854.38km, 下降了41.84%。从新增建设用地的空间分布上来看, 2000年之前主要集中在主城区范围内以及近郊的番禺, 花都等地, 之后广州市新增建设用地出现向郊区域扩张的趋势, 远郊区域的城市副中心得到了一定的发展。

4.3 流动人口空间集聚进一步强化了农村聚落空间分异

有学者认为, 广州市流动人口主要集中在近郊区域, 而“六普”的数据也印证了流动人口主要集中在城市近郊的天河、白云、黄埔、番禺等区域[30-31], 广州人口呈现随距离由内向外衰减的规律[32], 因此外来人口集聚型以及人口规模凸显型多分布在近郊区域。

从个人角度来看, 外来人口由于职住分离、子女入学等多方面生活因素, 趋于居住便捷和成本考虑, 多集中在城市近郊区居住生活, 因此在城市周边形成了外来人口集聚型农村聚落集中的圈层。人口聚集产生了购物、休闲等需求, 又促进在外来人口集聚型农村聚落和人口规模凸显型农村聚落周边产生了一定量的商服型农村聚落, 此类农村聚落主要产业为商贸服务业。

例如, 番禺区大山村受地铁3号线大石站设立的影响, 外来人口大量进入, 截至2012年底, 村总人口为2.94万人, 其中外来人口为2.65万人, 占全村总人口的90.22%, 房屋出租已成为村民主要收入来源。而交通区位的优化和外来人口的高度集中, 促使农村聚落产业发生转化, 商业用地的面积达到了33.78hm, 占村域建设用地面积的34.09%。村域内餐饮店铺、银行网点众多, 第三产业发展程度较高。

4.4 城市规划是农村聚落类型空间分异的调节机制

“东进、南拓、西联、北优”的城市总体发展思路推动了广州周边区域的发展, 周边工业型农村聚落得以显现;北部生态用地的保护策略也加强了远郊农村聚落农耕、园林用地的保护, 也使得远郊的农业型农村聚落工业化更难以实现。城市规划对于高铁、空港、城轨等交通枢纽的布局推动了周边村落主要业态的转变和发展。

例如, 番禺区蔡边三村是远离番禺区中心的偏远村庄, 但位于广州市“南拓”的重要区域内, 2007年广州市重点项目“星力动漫城”落在该村内建设布局。北二环、迎新大道、德兴路等主干道以及村内道路构成了蔡边三村的交通体系, 进一步促进了该村的非农化发展。

4.5 自然条件是农村聚落类型空间分异的限制要素

自然条件对农村聚落发展有较大影响。由于外围地形相对多为丘陵, 坡度较大, 交通不便, 工业发展缺乏必要条件, 片区传统农耕特色突出, 多为农耕产业主导的农耕、生态型农村聚落。

例如从化区莲麻村、东联村、东坑村, 花都区西坑村、横坑村等均为地形坡度较大的丘陵区域, 加上处于城市生态保护线和禁建线内, 农村聚落产业发展先天不足的同时也面临规划的调控, 工业难以发展, 农用地占农村聚落总面积的占比均在90%以上。

4.6 管理对农村聚落类型空间分异起引导监督作用

管理因素对于农村聚落类型变化及空间分布的影响主要有三个方面。一是城市管理的加强促进了农村地区教育、医疗等民生服务的完善, 减少了农村空心化、人口过度向主城集中的现象, 为农村产业的发展提供了一定的人力基础, 促使郊区农村聚落的发展。二是行政村管理的提升促进了农村聚落基础设施、公共服务的完善, 增强了农村聚落吸引外来企业、劳动力的能力, 对于农村聚落由农业向第三产业的转变提供了管理支持;三是良好的企业管理对于乡镇企业的发展有着积极的作用, 进而提升居民收入和城镇化水平, 带动周边农村聚落的工业化、城镇化进程。

以从化草铺村为例, 早期的管理以经济发展为导向, 加之区域内方解石、钛铁等矿产资源具有一定的储备, 草铺村形成了以石粉加工为主导产业的工业体系, 农村聚落非农化发展较快。但后期政府对流溪河源头水源保护地周边工矿加工产业进行了严格查处, 村中石粉加工产业逐渐衰落, 本村以及外来务工人口大部分离开, 非农化进程减慢。

表5 莲麻村、东联村, 东坑村等农村聚落情况

5 结语

第一, 大都市区和非大都市区对其周边农村聚落发展的影响具有较大的差异性。大都市区作为城市发展的高级阶段, 集聚了大量的资金、企业、外来人口等要素, 城镇化动力强劲, 用地需求旺盛。经济的辐射和土地的需求促使周边农村聚落产业提升及用地性质发生变化。相对而言, 非大都市区的中小城市城镇化发展速度较慢, 经济辐射能力弱、用地需求不旺盛。大都市区快速的城镇化进程往往对农村聚落产生多方面的影响, 使大都市区农村聚落类型呈现多样性特征。

第二, 大都市区内不同的农村聚落类型分布呈现较为明显的圈层结构, 这种圈层结构我们称之为“农村聚落区位论”。大都市区农村腹地广大, 与主城区距离远近的不同, 使得农村聚落接收的城市产业、人口、管理等辐射的大小存在差异, 从外围向主城区内核农村聚落类型不断变化, 由农业型聚落向商服型聚落转变, 由传统农耕型农村聚落向现代化专业型农村聚落演化, 总体上, 由外围向城市内部聚落的城镇化水平不断提升。类似农业区位论中涉及农业产业布置的理论, 我们将这种农村聚落类型空间的演变称之为“农村聚落区位论”。

第三, 大都市区农村聚落空间格局驱动机制更加复杂化、多元化。大都市区内聚集了大量的总部经济、跨国公司、大型企业以及科技研发等机构, 大都市区域作为国家的重点城市区域承担了更多的中心职能, 具有更众多的人口与多元化的产业, 同时对生态环境也有较高的要求, 这些都对周围农村聚落发展产生了复杂的、多元化的影响。

第四, 在大都市区快速城镇化和工业化发展的影响和带动下, 农村聚落向高层级演变是必然趋势。在这种演变的过程中, 农村聚落的文化、生态、传统聚落形态等势必将与经济发展产生矛盾和冲突, 如何保护农村聚落生态, 传承文化特色将成为乡村城镇化进程中的研究重点。建议对农村聚落进行系统的类别划分, 针对不同类别的农村聚落制定差异化的发展策略, 一方面使其适应城镇化发展的趋势, 另一方面保护其原有的生态环境和文化特色, 从而构建一个和谐、可持续发展的农村聚落系统, 推进城乡一体化进程的发展。

参考文献略

作者简介:朱倩琼 (1979—) , 女, 广东清远人, 博士研究生。主要研究方向为城市与区域规划。周春山 (1964—) , 男, 河南信阳人, 博士, 教授, 博士生导师。主要研究方向为区域发展与城乡规划。

中国乡村发现网转自:《经济地理》2017,06(37),206-214+223

(扫一扫,更多精彩内容!)