土壤环境基准的制修订是一项紧迫而艰巨的任务,它是土壤环境标准修订的基础及科学依据。文章阐述了土壤环境基准的内涵及分类,综述了发达国家土壤环境基准的研究进展,对我国土壤环境基准的研究现状进行了概述。我国现有的关于土壤环境基准的研究主要是基于土壤环境污染物的背景调查和通过土壤动物及植物的毒性实验而获得的生态毒理学数据。根据现有研究的不足,提出了在研究土壤环境基准时,应将土壤与各个介质关联起来,除了关注土壤生物安全、保障土壤生态安全外,还应综合考虑土壤污染对大气环境、地表径流及地下水的影响。在此基础上,对我国土壤环境基准今后的研究方向进行了展望,以制定满足我国实际需要、适用于我国各地区的使用的科学合理的土壤环境基准值,更好地指导我国土壤环境标准的制定及管理和决策。

背景

近年来,随着环境问题的日益加剧,环境保护工作已经越来越受到人们的关注和重视。但我国的环境保护工作效果并不理想,究其原因是环境基准相关研究没有形成体系且已经制定的环境基准不能够准确反映我国环境的实际情况及客观规律。环境基准是环境科学、毒理学、生物学和地球化学等多学科最新科研成果的集成,为环境标准的制定及环境污染的评价、预测和控制提供科学依据,是一个国家环境保护科研水平、国际地位和综合实力的象征,是国家整个环境保护和管理体系的基石。与世界发达国家相比,我国环境基准研究一直较为滞后,远不能满足我国环保事业发展的需要。土壤环境污染的影响因其间接性和潜在性,更容易被忽视,致使我国土壤环境基准的研究已远远滞后于大气、水环境基准的研究。因此,加强我国土壤环境基准基础理论的系统研究势在必行。

看点01:土壤环境基准的内涵

土壤环境基准是指土壤中污染物对特定对象不产生不良或有害影响的最大剂量或浓度,或者超过这个剂量或浓度就对特定对象产生不良或有害的效应,是土壤标准制修订、土壤环境质量评价和控制的重要科学依据。依据上述定义,土壤环境基准应该包含土壤环境质量基准和污染土壤修复基准两个方面的内涵。土壤环境质量基准,反映污染物长期胁迫和慢性影响或作用,一般指当土壤环境中污染物含量为一阈值范围时对长期生活在其中的人或生物不会发生不良或有害影响;而污染土壤修复基准,反映土壤环境系统受到严重污染或突发事件污染后恢复其自然生态功能的过程中,污染物急性、亚急性毒性的危害与作用,一般指当污染物含量超过一定阈值范围导致人或生物产生不良或有害的效应。因此,土壤环境质量基准值一般要通过大量的土壤环境污染物背景调查,系统的敏感生物致毒浓度研究和低水平、长期或慢性暴露实验而获得;而污染土壤修复基准值则是通过系统的急性、亚急性毒性实验及大量优势种群致毒浓度的研究,并适当参照高背景地区的背景水平而获得。

土壤环境基准是土壤环境标准修订的基础及科学依据。土壤环境质量基准为土壤环境质量标准的制定提供基础依据,它是为了防止土壤污染,保护生态系统,维护人体健康。污染土壤修复基准对应的是污染土壤修复标准,是指被技术和法规所确立、确定的土壤清洁水平,通过土壤修复或利用各种清洁技术手段,使土壤环境中污染物的浓度降低到不足以导致较大的或不可接受的生态损害和健康危害的程度,是在综合考虑土壤本身组成、环境背景水平、技术清洁水平、污染物的选择、分析检测方法、修复标准的分类、对地下水的保护以及生态毒理学评价等因素而得到的。

土壤环境基准按照土地利用类型不同可以分为城镇土壤环境基准(包括工商业用地土壤环境基准和居住与公园土壤环境基准)、农业土壤环境基准和污染场地土壤环境基准。按照保护对象不同可以分为3类:保护人类健康土壤环境基准(旨在保护暴露于污染土壤的临界人群不产生显著的健康风险)、保护生态受体土壤环境基准(旨在保护土壤环境中的生态受体,如植物、土壤无脊椎动物、土壤微生物、野生动物等不会因暴露于污染土壤而产生生态风险)以及保护地下水土壤环境基准(旨在保证通过淋溶作用进入地下水的污染物不会对土壤下方饮用水源造成危害)。土壤环境管理应综合考虑土壤性质、土壤的利用方式、污染物的行为、受体等多种因素,评估确定土壤中污染物的危害风险和浓度限值。因此,在土壤基准的研究方面,也应该根据区域土壤环境的差异性特征,按照不同的土地利用类型和不同的保护对象,分别开展土壤环境基准的研究。

看点02:发达国家土壤环境基准的研究进展

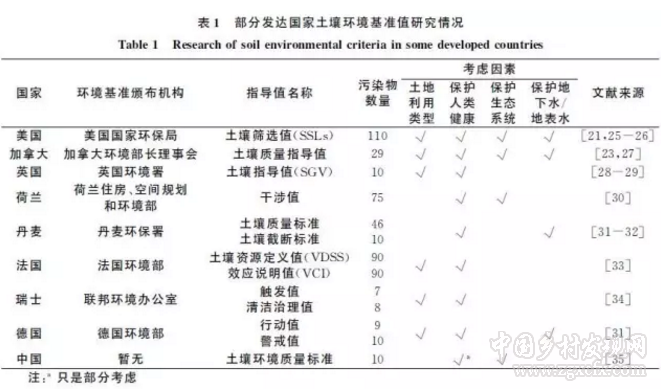

发达国家在土壤环境基准的研究方面已有一定的经验,例如美国、加拿大、英国、荷兰、丹麦、法国、瑞士、德国等发达国家已经制定有立足本国国情、基于污染风险的土壤环境基准值(表1)。各国制定土壤环境基准值时的依据基本相同,都是以土壤污染物对人类的健康风险和土壤环境的生态风险为基础。由于各国土壤类型、土地利用方式及土壤管理政策不同,在制定土壤环境基准时所考虑的通用场地参数、污染物暴露途径及迁移模型、临界人群的健康暴露风险也不同,导致各国土壤环境基准的名称、基准值、保护对象等也存在较大差异。

美国制定的土壤环境基准中所考虑的污染物种类最为丰富,达到了百余种。美国国家环保局(US EPA)采用土壤筛选值的概念,分别于1996年和2003年颁布了基于风险和生态风险的土壤筛选导则以用于土壤筛选值的推导,前者致力于保护人体健康而后者致力于保护生态受体安全,当某一场地土壤的污染物浓度超出筛选值时,就应该对该场地进行进一步调查和研究以确定是否需要采取修复措施。土壤筛选值在推导过程中考虑的是常见的暴露途径包括直接土壤摄入、皮肤吸收、饮用污染区地下水等。加拿大环境部长理事会在制定的土壤环境基准时同时考虑了生态风险和人体健康风险两种受体,分别基于生态风险和人体健康风险制定了土壤质量指导值,而最终的综合性土壤质量指导值是取两者中的最低值。与美国相比,加拿大制定的土壤环境基准新增了农业用地的土地利用类型。欧盟委员会制订了TGD(Technical guidance document on risk assessment),提出土壤环境无效应浓度,可根据相平衡分配法、利用评估因子法以及统计外推法等计算得到。欧盟很多成员国使用TGD作为推导土壤基准的方法。英国在土壤环境基准制定时考虑了污染物对人体健康和植物的影响,制订了土壤污染“起始浓度”,但是未给出土壤修复所需的“行动值”。荷兰住房、空间规划和环境部应用基于风险评估的方法确立了污染物的基准值、干预值及部分污染物造成土壤严重污染的指示值。

看点03:我国土壤环境基准的研究现状

我国土壤环境基准的研究起步较晚,主要是参考和借鉴发达国家的经验,研究区域较为分散,缺乏系统性,难以满足我国环境保护工作的需求。目前关于我国土壤环境基准的研究,主要是基于土壤环境污染物的背景调查和通过土壤动物及植物的毒性实验而获得的生态毒理学数据。

早在20世纪80年代末和90年代初,周启星就利用土壤环境背景值调查研究开展土壤环境质量基准的研究。此后,Wu etal在土壤环境背景值研究的基础上,考虑作物生态效应,提出了我国土壤污染物Cd、Hg、Pb及As的土壤环境质量基准值。国内一些研究者还根据污染物的土壤背景值确定了我国河套地区、冀东地区、江淮流域、山东省东部地区、成都市等地区的土壤中以重金属为主的环境质量基准值。成杭新等对中国31个省会城市4810件土壤样品中52种化学元素数据进行分析计算,得到它们的基准值。通过全国范围内的研究,发现不同地区土壤环境质量基准值存在很大差异,因而需要建立适用于我国各地区使用的土壤基准值。

目前,大多数的生物毒性实验都是在实验室中利用有限的物种进行的。常见的用于生物毒性研究的土壤生物包括土壤无脊椎动物(如蚯蚓、蜗牛、线虫等)以及土壤植物(小麦、玉米、白菜、大豆等)。例如,研究者以土壤动物(赤子爱胜蚓)及土壤植物(小麦、青菜)为受试生物,研究了土壤中甲苯、乙苯和二甲苯等苯系物、多环芳烃荧蒽以及四环素和金霉素的生物毒性。周娟等以四种不同类型的土壤为测试介质,研究了铜对赤子爱胜蚓的急性和慢性毒性,发现不同类型土壤中铜对赤子爱胜蚓的毒性效应存在较大差异。然而,建立土壤环境基准应考虑土壤污染物对整个生态系统的影响。因此,研究者们利用数理统计的方法将有限的毒理学实验结果及预测模型外推到实际生态系统中。王晓南等以保定市农田潮土为研究对象,进行重金属Cr(Ⅵ)和Pb对土壤植物(小麦、玉米、莴苣、黄瓜、白菜、大豆、韭菜、番茄)和土壤动物(蜗牛)的慢性生态毒理学实验,并结合搜集的本土生物毒性数据,利用物种敏感度分布法计算出Cr(Ⅵ)和Pb的土壤环境基准值。至今仍没有对我国的土壤类型开展过系统的土壤生态毒理学研究,致使基于我国本土物种特性和土壤类型的保护生态受体的土壤环境质量基准数据十分匮乏。

纵观目前已有的关于土壤环境基准的研究,在实验设计及基础数据获取方面大多都只针对土壤本身。美国国家研究委员会(NRC)于2001年提出了地球关键带的概念并认为关键带科学是21世纪亟需研究的重点科学领域,关键带包括植物冠层、土壤层、包气带及含水层等,岩石、土壤、水、空气和生物在其中发生着复杂的相互作用。土壤圈作为地球关键带的核心要素,是地球表层系统最为活跃的圈层,土壤过程控制着地球关键带中物质、能量和信息流动与转化,在粮食生产、水分保持、过滤污染物、减缓气候变化和保护生物多样性等方面发挥重要功能。目前,我国在研究土壤环境基准时,很少将土壤与各个介质关联起来,除了关注土壤生物安全、保障土壤生态安全外,还应考虑土壤污染对大气环境、地表径流及地下水的影响。污染物在土壤中的归趋主要是气态损耗、植物根际及植物体内运移转化、土壤颗粒上的吸附与转化、汇入地表径流以及胶体作用下纵向运移至地下水等。污染物进入土壤后除了可以通过被植物吸收并通过食物链传递而威胁到人类健康外,通过挥发作用进入大气环境以及通过纵向运移进入地下水的污染物也是威胁人类健康的重要途径。因此,综合考虑土壤污染物对大气、地表水及地下水的影响对土壤环境基准研究是十分必要的。杜文超等采用原位野外Lysimeter模拟系统研究了耕作条件下多环芳烃、多溴联苯醚、纳米材料等污染物的迁移转化规律及生态风险。该系统通过对建立的未扰动的土壤中宇宙系统的综合观测,可全面评估外源污染物在土壤系统中的环境归趋和生态风险,对今后开展土壤环境基准研究具有重要的参考价值。

虽然我国已经开展了一些土壤环境基准的相关研究,但依然存在具有很大的局限性,难以支撑我国土壤环境保护的迫切需求。

一方面,目前已开展的研究数据量仍然较少,且数据采集、样品处理、测定条件及方法等不一致,导致数据没有可比性。因此,有必要将样品采集、预处理及测定进行系统化、标准化和规范化。

另一方面,我国土壤环境基准研究中所涉及的土壤污染物种类较少,尤其是有机污染物,应根据我国实际情况增加有机污染物及一些新型污染物,如抗生素、雌激素、纳米材料、微塑料等。

在国家层面,我国环境基准尚未有效地纳入环境标准体系及环境管理工作,且目前还没有国家授权的环境基准研究组织和机构,导致我国的环境基准制订缺乏规范性和权威性。土壤环境基准的研究是一项系统性强、任务量大的工程,在土壤环境基准的研究过程中还应该调节好国家和地区层面相关环保部门的关系,以利于高效率和高质量的完成土壤环境基准的制订。此外,提高公众参与度,公开土壤环境质量基准和标准的相关信息,并向公众提供多种参与基准和标准修订的渠道也是十分必要的。

看点04:我国土壤环境基准的研究展望

今后我国土壤环境基准的研究应在以下方面进行完善:

(1)进一步提升对土壤环境基准重要性的认识,加强国家层面的重视、设立基准专项等;

(2)推进国家层面土壤环境基准研究的顶层设计,进行分区、分级、分类研究;

(3)进行土壤基准研究国家级平台与队伍建设,提升我国开展土壤环境基准研究的整体能力;

(4)加强对国外经验的借鉴及国内资料的总结,并结合我国土壤环境保护的需求进行创新和发展。

我国土壤环境基准的制修订是一项艰巨的任务,在研究过程中应结合我国的实际情况,借鉴发达国家已有的经验并发展创新,由国家及地区各相关部门、多学科研究人员共同努力完成,并需要在实践中不断地检验,以制定满足我国实际需要、适用于我国各地区使用的科学合理的土壤环境基准值,从而更好地指导我国土壤环境标准的制定及管理和决策。

来源:南京大学学报(自然科学)2017年第2期

作者单位:南京大学环境学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室

中国乡村发现网转自:微信号 农业环境科学

(扫一扫,更多精彩内容!)