摘要:乡村自组织作为一种"自下而上"的乡村治理与发展模式,已然成为当下实现我国乡村地区转型发展的重要选择。我国台湾地区自20世纪90年代开始的社区营造运动,其本质就是社区自组织发展,并在乡村社区的实践中取得了显著的成就。通过对中国台湾地区的乡村社区发展历程的回顾,总结出其以自组织发展为主要特征的乡村社区营造中的主要经验,并结合当前大陆乡村自组织发展面临的问题,提出相应的建议与对策。

国家新型城镇化发展战略提出的以“城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展”为基本特征的城镇化, 不仅对未来乡村发展提出了新的要求, 也为乡村转型与复兴带来了新的机遇。然而纵观大陆当前乡村发展与建设的普遍做法, 还停留在以政府为主导的“自上而下”的统一决策阶段。从长远来看, 这些做法不仅难以与乡村社会自组织特征相协调[1], 也难以构建长效的农村经济造血机制。基于当前乡村发展与建设任务的迫切性和重要性, 笔者认为我们迫切需要的是“授之以渔”而非“授之以鱼”, 即通过培育和提升乡村社区自组织建设的能力, 推动乡村社区自主、自立发展, 进而实现乡村社区内部的长久活力机制。

20世纪60年代以后, 中国台湾地区步入了与今天的大陆颇为相似的道路, 伴随着经济社会的快速发展, 城镇化水平的大幅提高, 社会结构日趋多元化, 但同时也产生了诸多负面效应, 如居住环境恶化、地方特色消失以及人口外流导致的村庄衰落等。为此, 台湾地区“文建会”于20世纪90年代首次提出“社区营造”的发展理念, 经过20多年的培育发展到全面推广实施, “社区营造”在推动台湾乡村社区发展, 尤其是提升乡村自组织能力方面取得了显著成效, 积累了丰富的经验。两岸同根同源, 笔者期望通过对台湾乡村社区发展的运行组织机制发展历程总结与分析, 为当前大陆在新型城镇化进程中乡村自组织建设有所启示。

1、台湾乡村社区营造的发展历程

1.1 社区营造的概述

“社区营造”一词最早来源于日本, 但究其根源则是19世纪末20年代初的英、美、法等欧美国家展开的以强调公众参与为主要特征的旨在培育居民的自治和互助精神的“社区发展”、“社区建设”、“社区发展规划”等。根据日本早稻田大学佐藤兹教授的说法, 所谓“社区营造”就是以地域社会现有的资源为基础, 进行多样性的合作, 使身边的居住环境逐渐改善, 进而提高社区的活力, 为了实现“提高生活品质”所做的一连串持续的活动[2]。台湾学者曾旭正指出, “社区”是被“营造”出来的, 并不会因为“毗邻而居”即自然形成, “营造”一词兼具“经”营和创“造”的意思, 不仅需要长期地、集体地加以经营, 且非常重视创造性[3]。由此分析, “社区营造”应当包含至少三个方面的特征:一是属于自发性的凝聚社区共识的自组织运动;二是强调社会多元力量共同参与的多方合作方式;三是社区营造是一项长期的工作事项, 不是一朝一夕就能成功的。从本质上来讲, 社区营造就是由政府引导、民间自发、NGO帮扶, 使社区自组织、自治理、自发展的过程[4]。

1.2 台湾乡村社区发展的演化阶段

20世纪60年代初, 我国台湾地区顺应国际社区发展运动的浪潮, 在联合国专家的协助下, 引入“社区发展”的概念并在乡村地区加以推广, 意图实现乡村自治发展。经过半个多世纪的发展, 台湾乡村社区的运作组织机制发生了显著变化, 按照乡村社区自组织运动推动主体的不同, 其社区组织机制演化过程大致可以分为以下2个阶段 (见表1) :

第一阶段:社区发展探索阶段———政府单一主导 (1966-1993年)

1965年4月国民党在颁布实施的《民生主义现阶段社会政策》中, 提出“以社区发展进行乡村社会的整合”, 并将其作为社会福利措施之一, 标志着“社区发展”正式得以在台湾地区推行和拓展[5]。但正如台湾学者夏铸九教授所言, 社区营造政策在台湾的构建需要有特定的政治时空[6], 在政治强人的领导下, 政府全面主导了社区发展政策的推动, 其导致的结果就是过度强调硬体建设, 乡村特色丧失;另一方面由于缺乏居民参与, 导致社区居民的真正需求得不到落实, 内部矛盾不断激化。80年代中后期, 台湾的权威统治开始松动, 民主人权意识逐渐抬头。当台湾追求经济发展所付出的环境代价到了社区不能忍受的时候, 很容易爆发捍卫生存环境的“社区运动”, 如鹿港社区“反杜邦运动”、美浓社区“反水库运动”等事件[7]。但这种激烈的以冲击体制为特征的社区运动, 也让一些有识之士开始反思, 能否从基层社区出发, 寻求一种“温和”的自救行动。

第二阶段:“社区营造”阶段———多元主体参与 (1994年至今)

1994年, 由台湾地区“文建会”主导的“社区总体营造计划”的提出, 标志着台湾地区正式进入以多元力量参与为主要特征的社区营造阶段。不同于以往“自上而下”的社区发展政策, “社区总体营造”大力推广“社区共同体”、“自上而下”“社区自主”、“居民参与”等理念。2002年台湾“行政院”提出的“新故乡社区营造计划”将“社区总体营造计划”提升至“国家”层面, 将社区营造行动推向前所未有的高峰, 同时, 计划还投入近400亿新台币的作为社区营造计划的经费支持。2005年“新故乡社区营造计划”被整合为“台湾健康社区六星计划”, 并进一步明确了社区营造行动的产业发展、社福医疗、社区治安、人文教育、环保生态和环境景观六大主题, 以及“社区主义”的核心价值, 即社区具有主体性和自主性、培育社区自我诠释的意识与解决问题的能力、培育社区人才, 重视赋能的过程。总得来看, 该阶段的社区营造运动, 极大地鼓舞了居民参与社区建设的热情, 同时政府权力的下放也吸引了众多民间团体与专家学者等多方力量的参与。在乡村社区层面, 逐渐形成了一种以“政府、社区主体、民间团体等多元力量参与”为特征的社区自组织机制, 在台湾地区20多年的社区营造发展历程中, 尤其是在“9.21”大地震后的灾后重建期间, 这一机制发挥了重要作用。

表1 台湾地区乡村社区发展演化阶段分析

2、台湾乡村社区自组织发展的主要经验

台湾乡村社区营造的目的不仅在于乡村居住环境的改善, 更重要的在于建立社区共同体对于参与社区事务的意识, 和提升社区自组织的能力, 最终实现乡村社区自主、自立发展。自1994年由“文建会”提出“社区总体营造”的政策以来, 经过二十多年的发展, 台湾地区在推动乡村社区自组织建设以及提升社区自组织能力方面取得了丰富的经验与成效。该文主要从政府引导、民间力量参与、社区“培力”、产业振兴等几个方面对台湾乡村社区自组织发展的主要做法进行阐述和总结。

2.1 政府层面的引导和辅助作用

虽然台湾地区在提出“社区总体营造”政策以后, 便开始倡导“自下而上、社区自主、居民参与、永续发展”的社区营造原则, 但官方设计的制度和对社区的取向仍然是台湾地区社区建设的最大变项[8], 政府在社区营造运动中提供的政策引导、经费补助、人才培训等方面始终发挥着至关重要的作用。从初期由“文建会”拟定的《充实省 (市) 、县 (市) 、乡镇级社区文化软硬体设施十二项计划》等一系列计划拉开台湾地区社区营造实践的帷幕[9], 到“中央政府”层面出台的2002年“新故乡社区营造计划”、2005年“台湾健康社区六星计划”、2009年“新故乡社区营造二期计划”等一系列政策, 在涉及领域、权利下放、多方协作等多方面影响深远 (见表2) 。

表2 台湾地区社区总体营造政策发展历程

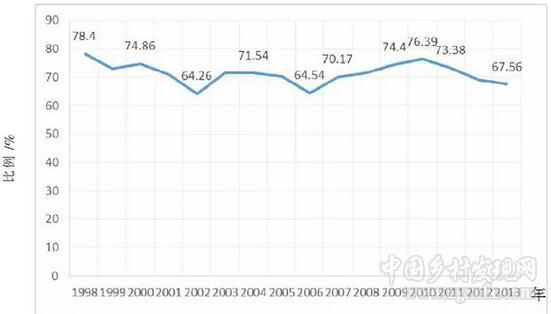

而在相关政策的执行上, 政府部门不主动订定计划内容、不选定执行对象及方式, 而只是提示鼓励的方向, 完全开放给社区组织提案, 再审视提案之创造性与可行性来决定补助的对象与规模[4]。而政府在社区建设上的资金补助, 一直以来都是社区建设经费的最主要来源。根据相关统计, 台湾地区社区建设的经费大约七成来源于政府补助[10] (见图1) 。从1994至2000年间, 台湾地区社区总体营造文化建设的经费为126.24亿元新台币[11], 2002年, 用于“新故乡社区营造”的经费增至385.58亿元新台币[12]。

图1 台湾地区官方投入占社区使用经费的比例

资料来源:参考文献[8]

2.2 民间团队的“中介”作用

台湾地区由各种非政府组织、专家学者、规划专业人员等组成的民间团队在政府与社区之间扮演着重要的“中介”角色, 也是社区营造顺利推进的重要依托。社区营造虽然强调社区组织自身建设机制, 但基层民众在认识、认知层面的能力毕竟有限, 在强化社区认同感、凝聚力以及乡村社区产业发展项目、空间建设等诸多方面, 都需要各种民间专业团队加以引导和协助。其中, 由台北市建筑师工会于1998年成立的社区营造项目小组便是协助乡村社区空间环境规划的一支重要力量, 其目的在于顺应社区总体营造的发展趋势, 鼓励具有奉献热忱、熟知地区环境、文化的空间专业者与团队走进社区, 为社区提供专业咨询或地区环境发展的专业规划设计等工作。其后, 台北市“发展局”与台北市建筑师工会合作, 推动“社区规划师”制度的成立, 为推动整个台湾地区乡村社区营造做出了重要贡献。而在台湾地区“9.21”大地震过后的灾后重建期间, 各类基金会、专家学者、教育机构等民间团体与政府一道深入受灾社区内部, 与当地居民一道, 为社区重建工作做出了重要贡献。例如在桃米社区的灾后重建中, “新故乡文教基金会”长期驻点帮扶, 引导社区居民认真思考, 尝试凝聚家园重建的愿景。基金会邀请特有生物研究保育中心的专家, 协助进行桃米社区生态资源调查, 发现桃米生态资源非常丰富。基于此, 基金会为桃米谋划了发展生态村的发展方向, 结合设立生态保育和休闲体验的教育基地, 将发展生态观光旅游和民宿作为振兴社区的切入点[13]。经过基金会长达10余年的长期陪伴, 现今的桃米生态村已经成为台湾“社区营造”的典型案例, 参观访问者络绎不绝。

2.3 注重乡村社区“培力”工作

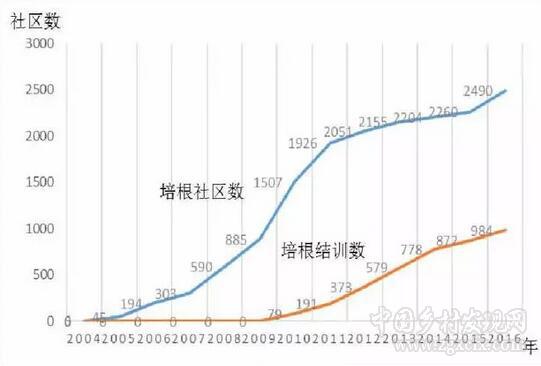

社区营造的最终目的是要实现乡村社区的自组织运作, 社区居民作为社区营造的真正主体, 只有充分激发和提升社区居民的共同体意识和社区营造能力, 才能实现乡村社区的自主、自立发展。对此, 台湾地区的社区营造一直以来就非常重视社区的“培力”工作, 即提升社区主体的自组织能力, 具体表现在“赋权”和“使能”两个方面。在“赋权”方面, 主要通过“自下而上”的社区协力政策的制定以及法律制度的保障加以实现。如2004年通过的《社区营造条例 (草案) 》首次对社区公众参与行为进行了立法赋权, 保障社区居民以及社区团体能够确实参与到公共事务。在“使能”方面, 主要是通过加强社区居民及社区团体的培训工作, 自1994年以来“文建会”每年都会展开社区营造人员培训和辅导工作, 社区人才的课程培训不仅强调社造概念及专业认知的讲授, 更注重培养社区人才社区发展企划案的写作以及相关计划的执行与社区动员的能力。2004年台湾农委会水土保持局出台“农村再生培根计划”, 以“农村再生、先做培根、培根做好、根留乡村”为培训目标, 展开针对乡村社区的人才培训课程 (见图2) 。2005年, 进一步推行“加强水土保持教育宣传与宣导及乡村营造人才培训计划”, 强调社区自主营造能力之建立, 培训课程包括:水土保持观念、社区总体营造观念、重新熟悉在地社区等。总体而言, 社区“培力”工作通过“赋权”有效调动了社区居民参与社区公共事务的积极性, 通过“使能”则显著提升底层的社区营造人员的计划执行能力, 有效培育了乡村社区营造的自主性力量。

图2 台湾“农村再生培根计划”历年培训社区数

数据来源:台湾地区“行政院”农村委员会水土保持局网站http://empower.swcb.gov.tw/.

2.4 重振乡村社区产业活力

在乡村社区, 产业发展是保证地方社区永续发展的重要前提, 如果没有一个合适的产业作为乡村社区发展的依托, 村民的共同体意识也将难以持续。对此, 台湾的乡村社区营造工作中的一个重点任务就是培育社区产业, 振兴乡村社区经济活力, 强化乡村社区就业吸引力。在培育乡村社区的主导产业发展方面, 台湾的社区营造特别强调通过对乡村的地域特色资源以及传统文化价值的挖掘, 来形成和发展社区产业, 进而带动地方就业。例如台湾宜兰县的白米社区, 通过恢复日据时期繁盛一时的“木屐”制造产业作为自己的特色主导产业。由于在制作木屐的过程中不断投入创新创意理念, 推出巨型木屐、彩绘木屐、鸳鸯木屐等优秀作品, 白米“木屐之乡”享誉各地。此外, 白米社区还坚持“地产地销”的原则, 游客必须进入到白米社区才能买到“白米木屐”, 不仅保持了白米木屐的品牌价值, 也由木屐产业衍生出旅游业的发展。

3、对当前大陆乡村社区自组织发展的启示

3.1 当前大陆乡村社区自组织发展存在的不足

在当前大陆提出发展新型城镇化的背景下, 乡村问题构成了中国城镇化的基础与核心, 甚至成为会影响中国现代化成败和社会长期稳定的决定因素[14]。作为具有社会自组织特征的乡村社区, 通过充分发挥村民主体作用, 构建乡村社区的自组织运作机制理应成为推动乡村发展与转型的重要路径。然而回顾近年来大陆乡村社区自组织建设实际, 与我国台湾地区相比, 在推动乡村社区自组织发展方面还存在不少差距, 具体表现在以下几个方面:

(1) 政府对乡村自治的干预过度。当前大陆大部分乡村地区的发展规划还停留着政府“自上而下”主导乡村发展的阶段, 而这也与1994年以前台湾地区的乡村社区发展模式类似, 这种通过计划或指令的方式不仅难以促进乡村自组织发展, 反而限制了农民的积极性与主动性。

(2) 乡村社区人才资源缺乏。在长期以来的城镇化、工业化发展进程中, 乡村地区大量的青壮年劳动力为了获取更多的发展机会而前往城市, 导致乡村社区主体成员的流失, 在只留下以妇女、儿童和老人为主体的农村, 社区自组织运作机制的建立难以达成。

(3) 乡村社区组织形式较为单一。改革开放以来, 我国农民的组织会水平虽然有所提高, 但远不能适应农村社会利益分化及乡村治理的需要[15], 乡村组织形式较为单一, 无法适应现阶段乡村治理多元化的趋势。现行的农村基层管理组织还带有明显的“干预控制”的运作倾向[16], 村民的主体地位以及相关权益没有得到充分尊重和保障。

(4) 民间力量参与乡村自组织发展程度不足。与台湾地区各种非政府组织或非营利组织、专业规划师以及大学等教育机构等多元力量参与到乡村社区发展的局面相比, 大陆地区的民间力量还较少参与到乡村自组织发展中, 而参与其中的各类社会机构多以营利为目的, 缺乏对乡村自组织能力的培育和提升。

3.2 对大陆乡村社区自组织发展的启示

台湾地区的乡村社区营造力图通过多元力量的参与协助, 培育和提升乡村社区自组织能力, 进而实现乡村社区自主、自立的永续发展局面, 其中的经验对大陆地区乡村自组织发展具有很好的借鉴意义, 但首先应当认识到二者在乡村社区组织机制上存在着很大的差异。虽然二者在正式组织的架构上具有相似性, 均强调社区自治, 但是在具体的执行层面以及其他组织的介入等方面均有质的差异[17] (见表3) 。前者的乡村社区治理方式更加多元化, 而后者组织形态相对单一, 并且村组织行政色彩浓厚。大陆地区应当借鉴台湾地区多元社区组织机制的成功经验, 同时结合自身发展实际情况, 逐步调整和设计符合自身特色的乡村社区自组织机制。

表3 中国台湾地区与大陆乡村社区组织制度的比较

(1) 政府对乡村社区的“赋权”与“扶持”

在当前大陆的大部分农村地区, 村民受教育程度普遍较低, 传统思维根深蒂固, 仅仅依靠社区自身的力量难以建立完善的自组织运作机制, 政府推动乡村社区发展的政策及相关制度的设计者理应对此承担更多的责任。但同时也应当认识到, “任何想要把治理和实干包揽的做法只会严重削弱决策能力, 任何想要决策机构亲自实干的做法也意味着做蠢事”[16]。在新型城镇化的背景下, 政府应当首先明确发展社区自组织机制对于实现乡村转型与发展的重要性与必要性, 通过制度化建设, 切实保障和维护乡村社区居民的利益和权利, 给予他们更多的自主权。其次, 政府要为推动乡村社区自组织建设落实好相应法律制度的设计, 要逐步完善乡村社区自组织机制的相关法律制度, 鼓励和发展各类乡村经济和社会组织, 并明确其享有的法律权利和义务, 而不仅限于传统的村民委员会和农业专业合作社。此外, 政府要改变以往推动乡村社区发展所提供政策、资金的侧重点, 要把逐步引导和转变村民传统观念, 加强和提升乡村自组织建设的能力作为重点任务, 进而充分激发和鼓励农民通过社区自组织机制建设家乡的动力与能力。

(2) 鼓励多元社会力量的参与

在大陆新型城镇化的背景下, 乡村社区的自组织发展离不开多元社会力量的参与, 台湾地区的实践表明, 由各类非政府组织、专家学者、教育机构等组成的民间团队对于协助和引导社区自组织机制的形成和发展发挥着至关重要的作用。社会力量的参与不仅可以弥补基层居民在认知深度及发展能力方面的不足, 尤其是涉及产业发展、空间建设等专业方面, 同时也能作为政府和基层社区二者之间各方面利益的协调者。在现阶段的乡村自组织发展中, 应当进一步通过政策保障、制度建设等措施, 鼓励和引导各类组织机构和民间力量进入乡村发展领域, 进而为乡村社区带来自组织发展所需的专业知识传授、技能培训乃至资金项目等资源。此外, 在乡村社区规划层面, 应当逐步推广实施“社区规划师”制度, 让规划技术人员真正深扎乡村社区内部, 协助和引导社区居民参与到乡村规划中。

(3) 加强乡村社区人才队伍建设

要推动乡村社区自组织机制的形成, 人才是关键。在以往大陆的快速城镇化、工业化发展过程中, 乡村社区的衰落很大程度上源于劳动力的大量流失, 尤其是精英人才, 而留守乡村的居民多为老、妇、幼群体, 自组织发展机制的形成难以落实。因此, 在新型城镇化的背景下, 政府应当通过一系列的政策和措施, 加强乡村社区自组织发展的相关人才队伍建设。首先要加强乡村社区居民的培训和教育, 激发并提升他们参与社区公共事务的热情与能力。其次要加强乡村社区管理人才的挖掘和培育力度, 尤其是乡村社区内的精英或能人, 提高他们的自组织管理能力与领导能力, 进而发挥其在引导社区自组织发展方面的带动作用。最后, 还应当通过各类人才引进政策, 鼓励和引导各类人才流入乡村社区, 包括外出劳动力的回流, 他们的流入将为乡村社区自组织发展提供重要的资本、技术与信息等要素。

(4) 通过产业带动乡村社区自组织发展

在乡村社区层面, 能否“有利可图”往往成为影响社区居民自主参与社区事务的关键动因。乡村社区产业发展的好坏将直接影响着乡村自组织机制的长效运作, 只有乡村社区产业得到振兴, 才能充分激发社区居民参与社区事务的积极性, 才能让社区具备就业吸引力, 促使外出劳动人员的回流, 进而才能更加吸引人才、资金、技术等资源的流入。在新型城镇化的背景下, 不管是政府的政策引导、资金支持还是民间力量的协助, 都应当把培育乡村社区产业作为一项重要任务。同时应当根据乡村社区自身的资源禀赋, 合理设计符合社区自身特色的产业, 在为乡村社区带来收益的同时也要考虑社区居民的参与, 保障社区居民的在地就业。此外, 还应当通过以社区居民为主体的社区组织化管理, 进一步保障市场化下乡村社区群体的切身利益。

4、结语

在当前我国提出新型城镇化发展战略的背景下, 能否实现乡村社区的转型发展决定着我国基本实现小康社会的目标达成与否, 在一个高度组织化的社会中, 农民能否自发、自愿地组织起来参与乡村社区建设中显得尤为重要, 推动乡村社区自组织建设不仅关乎乡村的转型发展的质量, 也是适应现代社会与市场经济发展所必须的共识。台湾地区经过近半个世纪的乡村社区发展实践, 走上了一条以“政府、社区主体、民间团体等多元力量参与”为特征的乡村社区自组织发展道路, 取得了重要的成效与经验。两岸虽然同根同源, 但不可否认的是两岸在经济社会、基层管理制度、时空背景等方面的差异性都会影响着乡村社区自组织发展路径的不同, 寻找符合自身特色的乡村社区自组织发展路径将是未来大陆地区面临的一项重要任务。

作者单位: 苏州科技大学建筑与城市规划学院

中国乡村发现网转自:苏州科技大学学报(工程技术版)2017年03期

(扫一扫,更多精彩内容!)