——基于全国31个省887个行政村的实地调查

提要:本文使用全国31省“千村”的入户调查数据,分析了在农地流转和农村劳动力转移不充分的条件下土地禀赋对农户子女教育年限选择的影响,发现土地禀赋通过收入效应和替代效应渠道交互影响教育决策。对于目前在农村的大多数家庭,土地禀赋对教育投资的替代效应占主导地位。并且家庭土地面积、劳动力教育水平对农户收入的影响存在区间差异,只有在家庭土地面积的对数高于门限值2.014时,土地禀赋和教育投入才有可能形成有效率的资源配置,更有效地提高农户家庭收入。中国农村平均土地经营规模化还没有达到促进农民增收和推动农村剩余劳动力城镇就业的程度。

关键词:土地;教育;城镇就业

一、引言

伴随着经济社会的不断发展,我国二元经济结构不断强化,与此同时,城乡居民收入差距也在扩大。以城乡收入比计算,自改革开放以来,中国城乡收入差距上升超过了50%,2012年中国城乡居民收入差距为3.10倍(国家统计局,2013)。从世界发达国家的历史经验来看,城乡收入差距将成为农村劳动力向城市迁移的动力(Todaro,1969)。但是具体到中国的情况,2003年以来,熟练工和技术工人的“民工荒”,即广义的劳动力短缺现象持续出现。自2005年以后,城镇就业市场劳动力供大于求显然不再是劳动力市场的特征(蔡昉、都阳,2011)。在中国,为何一方面城乡收入差距在不断增大,而另一方面城镇就业却无法吸引足够的拥有知识技能的农村劳动力呢?有一些学者认为,农村剩余劳动力基本转移完毕,刘易斯拐点已经到来(蔡昉,2010)。但也有研究表明,农村剩余劳动力伴随经济起伏的往返流动特征非常明显,其城乡就业选择往往非常灵活(陈沁、袁志刚,2012)。国家统计局(2013)监测调查结果显示,2010年全国农民工总数达2.42亿,其中外出就业者1.53亿人,本地非农就业者8900万人。可见并不是所有农村剩余劳动力都转移出去了。

在现行农地经营规模、农业技术水平、农产品价格以及农户收入结构条件下,农业生产经营收入显然难以成为农户收入持续提高的增长极,劳动力转移外出打工则受到家庭劳动力数量、知识、技能、工资水平、工作地点生存成本的综合影响,如果将持续提高农民家庭收入的途径主要放在劳动力外出打工上,那么农业就必将萎缩。现在我们面临一种多难的选择,在持续提高农民收入、保持农业产业稳定发展、农村劳动力有效转移等多重目标之间存在相悖的地方。从本次调研中的农村青年就业意向来看,东部农村一半以上的初中、高中毕业生选择继续升学,约1/5的初中、高中毕业生选择外出务工,而选择务农的不到8%;中部农村青年初中和高中毕业后选择外出打工者接近40%,接近1/3的选择继续升学,选择在家务农的略高于10%。西部农村青年初中和高中毕业后1/3以上选择外出打工、接近1/3选择继续升学,选择在家务农的占16.5%。如果有知识、有文化的青壮年农民大量单向流出农业产业,就会出现“农村空心化”,这将会对我国农业的可持续发展产生毁灭性的影响。因此,在“十三五”期间乃至更长的时间内,需要我们在农村经营体制、农地流转、农村科技与教育等方面作出突破性的改革,以适应国民经济发展的需要,保证农业的可持续发展。

我们认为,在农业部门剩余劳动力的就业决策中面临两个选项,一是进入城镇就业市场,二是继续务农。在继续务农的选择中,农户所拥有的土地作为主要的生产资料,可以在未来提供较为稳定的收入,从而替代城镇就业所带来的收入(Feng & Heerink,2008)。因此,土地禀赋较多的农村家庭可能会减少教育投资,降低让子女进城务工的意愿。也就是说,土地会对教育产生替代效应。但从另一个角度来讲,土地带来的农业生产经营收入也缓解了农户子女的教育预算约束,产生了收入效应。

关于教育投资决策的问题已有大量研究,这些研究主要关注的是个人特征、家庭背景或社会环境与教育决策的互动过程,但几乎没有文献以农村剩余劳动力转移为视角来探讨土地经营规模对农村家庭教育投资的影响。本文将在传统的人力资本理论模型中纳入土地禀赋,讨论它在多大程度上影响了农户子女的教育决策和农户家庭收入。关于农地规模对农村家庭教育和收入的影响,可以归纳为两个主要方面:第一,土地经营规模处于较低水平阶段时,农业效率较低,土地资源略微充裕的农户需要对农业生产投入较多家庭劳动,导致农户家庭教育投资的意愿降低,劳动力放弃转移外出打工,此时,土地对教育的替代作用占据主导地位;第二,由于土地经营规模增长到一定程度后劳动力要素得到释放,先进的技术替代劳动力,从而实现资源优化配置,使农户收入增加,从而缓解农村家庭子女教育的预算约束。此时,我们认为土地对教育的收入作用具有更重要的影响。那么,在当前中国二元经济结构的转型阶段,究竟是替代效应还是收入效应占主导地位呢?农户关于土地禀赋和人力资本在两部门的配置又是否促进了两部门的纯收入之和最大化,并达到推动农村剩余劳动力城镇就业的规模程度呢?这是本文所要回答的问题。

二、文献回顾

教育选择的影响机制已经为许多文献所揭示,相关研究主要存在两种观点。一种理论认为,农村父母掌握的文化资本、社会资本和经济资本多寡不同,这些先赋性的家庭禀赋因素会对农户子女的教育产生重大影响。因此,对于家庭社会经济地位较低的外来工子女来说,在他们由父辈的两栖式“临时迁移”转为向城市“永久性迁移”的过程中,其更高层次的教育选择往往受到家庭背景和所处社会阶层等因素的固有束缚(王进、汪宁宁,2013)。杨菊华和段成荣(2008)通过比较农村地区留守儿童和其他儿童的教育机会,发现农村劳动力外出打工和非农就业会提升家庭的社会经济地位且改变父母的文化价值观念,从而改善子女的教育机会。这种观点基于家庭资本理论的视角,更加强调流动人口的社会背景、教育态度对农户子女教育选择的影响。另一种理论则是以农村剩余劳动力转移为视角,从迁移成本、外出收入和社会制度等方面,呈现出进城与留守农民的现状和面临的主要问题,并将教育投资的最优决策作为对策分析的重点。夏洛克(Shryock et al.,1965)的研究说明,选择转移的剩余劳动力具备更高的教育水平和更强的技术能力。事实上,对我国的研究也验证了这一规律(郭剑雄、李志俊,2009)。教育程度代表的人力资本水平是理解城镇化发展结构的一个核心变量,众多的研究者将人力资本的转移和再配置作为判断劳动力由农业部门向现代部门迁徙程度的一个指标。在研究劳动力转移对教育决策的影响时,一般采用堪布和拉波特(Kanbur & Rapoport,2005)提出的人力资本积累理论框架,认为劳动力转移的迁出地和迁入地之间存在着技术条件和人力资本回报率差距。有学者(Beine et al.,2008)使用127个国家的数据也验证了这个观点。其实,这两种观点并不矛盾,因为二者都将教育选择视为农户子女基于其家庭(或个人)禀赋状况做出的利益最大化决策。

土地是农户最重要的自然资本,是影响劳动力转移决策的重要因素。石智雷和杨云彦(2012)根据湖北、河南的农户抽样调查数据建立了实证模型,发现土地可以为外出务工提供物资支持,但是丰富的土地又会促使劳动力回流农村。毛丹和王燕峰(2006)认为,替代及弱化土地的安全和社会保障功能可以促进农民的转移。在劳动力流动决策的人力资本模型框架下,土地经营规模可以通过三个机制来影响农村家庭教育投资:第一,在自由流动的土地市场中,家庭土地经营规模会逐渐达到最优,此时务农的边际收益等于教育的边际收益,从而提高了人力资本的配置效率(Benjamin & Brandt,2002);第二,依据土地禀赋、能力和生产效率的差异,在农业部门或者城镇部门具有相对优势的劳动力为了达到收益最大化而流向不同的部门,选择务农的劳动力就会降低投资教育的动机,而转移至非农部门的劳动力会选择增加教育程度(Berry & Glaeser,2005;郭剑雄、李志俊,2009);第三,在农业部门,增加土地经营规模提高了务农的边际收益(Benin etal., 2005),一方面会使得劳动力的教育投资预算约束得到缓解,但另一方面也会加大农民迁入城镇的阻力,同时提升其教育投资的成本。李飞和钟涨宝(2010)通过问卷调查发现,农民失去土地后往往难以实现职业适应,因此具有接受教育培训和职业指导的愿望。

目前对于土地经营规模和农村家庭教育决策之间关系的实证研究已有较多成果,但尚未取得令人信服的一致结论。多数学者认为,土地不仅可作为一种财富减少农户的贫困(Rigg, 2006),使农村家庭有更多收入进行教育投资(苏群、丁毅,2007),而且作为一种可依赖的保障机制可增强农村家庭承担教育投资风险的能力(李菁等,2002)。但也有学者认为,土地对于教育具有替代效应。延森和尼尔森(Jensen& Nielsen,1997)用赞比亚的基础教育数据进行回归,发现土地对入学率有反作用,作者认为原因在于土地所有者需要农业劳动力从事耕种,而非将土地用于投资获得财产性收入。卡勒(Nkamleu,2006)通过对科特迪瓦的1501户农户数据进行计量检验,进一步发现子女从事农业劳动的边际回报越多,入学率将会越低。罗森威奇(Rosenzweig,1977)提出了解释土地对教育替代作用的机会成本假说,认为地租上升会增加教育投资的机会成本,从而降低入学率。在我国,陈沁和袁志刚(2012)认为土地对教育的替代作用来源于其“无法变现的失业保险”功能。李文(2001)在讨论中国城市化进程中的农业效率问题时认为,土地和人力资本之间应遵从合理的配置“域”,土地数量超出会导致土地生产率下降,而人力资本过量会影响技术进步、劳动生产率的提高。特别值得一提的是,就我们所知,还没有研究将土地经营规模与家庭的教育投资之间的收入效应和替代效应影响渠道联系起来。

已有文献在几个方面存在薄弱的地方:一是关于土地对教育产生影响的作用机理研究。土地在农户子女教育期“增加教育投资预算”,对教育有收入效应;在子女的就业期“导致劳动力放弃外出打工”,对教育有替代效应。除了巴苏等(Basu et al.,2010)和卡勒(Nkamleu,2006)之外,已有的研究往往单一描述土地增加收入提升教育投资,或是替代了农户子女教育年限,对于二者之间的内在联系还有待丰富。二是关于收入效应和替代效应的相对规模。在土地对教育的替代效应的研究中反映了土地通过提升教育机会成本和提供失业保险对教育发生负向边际影响,但是没有阐述其中土地对教育的影响中收入效应和替代效应各占多少比重,故而没有回答“约束土地流转造成的资源配置不能够最优化、到底造成了多少效率损失”的问题。

有鉴于此,本文试图明确土地影响教育的机制和渠道,从理论和实证上确认土地对教育收入效应和替代效应的交互影响,并从促进农户收入最大化和最优教育程度的角度提出有关土地流转和劳动力自由流动的政策建议。本文以下部分的安排如下:第三部分提出理论模型并推导出研究假设;第四部分对数据、变量以及计量方法进行说明;第五部分介绍实证所得结果;最后部分是总结研究结论并得出政策建议。

三、理论模型与命题

我们将教育看作个体(或家庭)最大化其终身收入的一项投资(Becker & Lewis,1973)。对此,定义收入函数为y(e,L),其中y为农户家庭收入现值,e为子女教育年限,L为土地禀赋。假定农户个体(或家庭)将教育的成本(包括直接成本和机会成本)与未来的收益(家庭收入流现值)进行权衡,子女的最优教育年限e*使家庭收入现值最大化。在教育年限最优选择的条件下,单位农户家庭的收入现值为y*≡y(e*,L)。

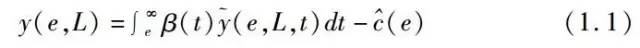

农户家庭的终身收入现值是各时期收入y(~)(e,L,t)的贴现值之和:

其中t代表时间,β(t)是家庭的时间偏好,c代表接受教育的机会成本以及教育投资。

令教育的边际收益为b(e,L),边际成本为c(e,L),通常假定教育的边际收益b(e,L)随教育年限上升而递减,教育的边际成本c(e,L)随教育年限上升而递增。令bee、cee为教育的边际收益和边际成本的二阶偏导,则bee<0,cee>0。

为了追求终身收入流现值的最大化,农户个体(或家庭)将对教育成本的负担行为持续至教育的边际收益等于边际成本为止,即b(e,L)=c(e,L),该时刻的教育年限为最优教育年限。我们可以进一步得到这两种效应的作用强度:

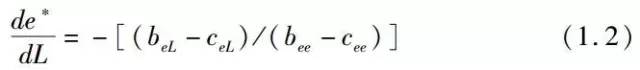

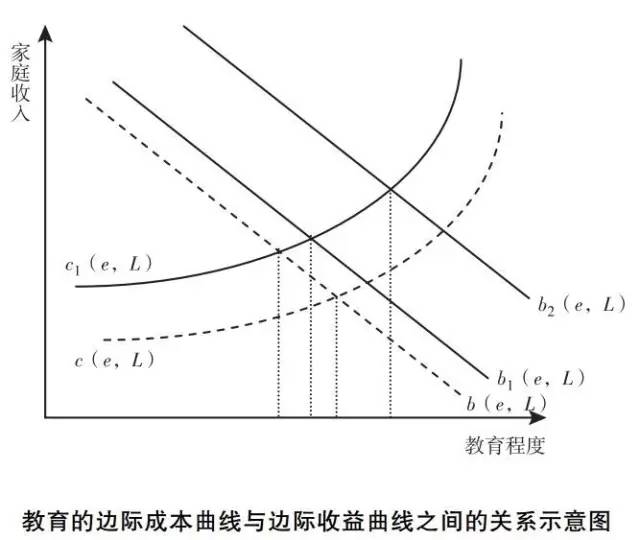

(1.2)式表示土地禀赋对单位家庭子女教育年限选择的影响,显而易见其分母为负。从分子来看,beL的符号不定,一方面,土地形成规模经营之后,劳动力要素可以得到释放,依据自身比较优势进行转移选择,争取更高的收入,因此beL>0;而与之相反的情况是,在土地形成规模经营之前农业效率不高,当土地禀赋略微充裕时很多农民会选择在家务农,因此反而对教育投资产生抑制,所以beL<0。再来观察分子的第二项,农业经营收入增加会导致教育机会成本增加,所以ceL>0。总而言之,分子的符号是不确定的。为了进一步说明(1.2)式,用下图来表示教育的边际成本曲线与边际收益曲线之间的关系。

上图中横轴为农户子女的教育年限,纵轴为各时期家庭收入的贴现值。初始的均衡状态用灰色虚线表示,教育投资的初始边际成本曲线为c(e,L),初始边际收益曲线为b(e,L)。当土地经营规模发生变化时,边际成本曲线和边际收益曲线平移。随着土地经营规模扩大,教育投资的边际成本递增,因此c(e,L)平移至c1(e,L)。然而,由于beL的符号不同,b(e,L)移动所引起的最优教育年限变化呈现出两种结果:第一种结果,当beL<0,b(e,L)向右移动至b1(e,L)。在某个特定值的教育投入水平上,土地禀赋更多的家庭增加一个单位的教育投入所带来的边际收益不足以抵消相应上升的边际成本,主要是务农报酬的机会成本。因此农户家庭的最优教育投资较初始状态的均衡值也有所减少;第二种结果,当beL>0,土地形成规模经营,b(e,L)向右移动至b2(e,L),增加子女的教育投入可以使农户家庭获得更高的终身收入净现值,因此农户家庭的最优教育投资较初始状态的均衡值也有所增加。

通过比较静态分析得到的结论以及根据(1.2)式,我们得出了以下几个假设。

假设1:土地对教育产生替代效应和收入效应的双重影响。

观察土地对教育年限选择的影响de*/dL,从分母来看,beL-ceL符号可以为负也可以为正,所以土地禀赋对教育既可以发生替代效应也可以发生收入效应。

假设2:若土地实现规模经营,劳动力要素得到释放,土地对教育的收入效应增加。

土地的经营规模增长到一定程度后,农业产业化进程加快,先进的技术替代劳动力,那么农户更有可能选择增加子女的教育投资,以利于劳动力转移。此时,b(e,L)曲线向上方移动,其与c(e,L)的交点右移,因此土地对教育年限的收入效应增强。

假设3:只有在土地实现规模经营之后,土地和教育的优化配置才能实现,从而促进农户家庭收入提高。

这是从前述假设中衍生的假设。在土地形成规模经营之前,土地虽然也能对农户收入带来正向影响,不过这种影响较弱。土地通过发挥教育的替代效应,对外出务工及非农收入的增长产生了较强的制约作用。因此,只有在土地到了适度规模经营的区间之后,土地和教育才能形成有效的资源配置,共同促进农户收入水平的提高。

四、数据来源与研究方法

(一)数据来源与变量确认

1.数据来源

本文数据来源于2011年上海财经大学千村社会调查项目。该调查力图描述现时中国农村的政治、经济、文化等现状,并就教育和收入两个领域进行了较为深入的研究。此次上海财经大学千村调查项目覆盖了全国31个省、直辖市、自治区的887个村子,其中东部地区调查了506个村子,中部地区调查了176个村子,西部地区调查了205个村子。调查对这些村庄进行问卷调查和深度访谈,共发放问卷11520份,共收回问卷9540份,回收率达82.8%。我们对原始数据的每个变量都进行了分析,对明显不合理的数值,有的按照缺失值处理,有的进行分组分析。需要说明的是,由于农户子女样本包括25岁以下的各个年龄段,调查前12个月的家庭人均收入可能无法反映农户子女学龄阶段的家庭经济状况。因此,我们假定农户子女6岁接受小学教育,12岁开始接受初中教育,18岁完成高中、技校和中专教育,那么,22岁就应该完成了大学和大专教育。我们用子女的调查年龄减去其完成教育时的年龄,可以得到其处于非在学状态的持续时间。本文选择了非在学且结束教育不超过3年的农户子女样本。我们认为这部分观察点在调查前12个月的家庭人均收入与他们最后学龄阶段的家庭经济状况仍然具有连续性和相关性。此外,我们让一个家庭只保留一个子女的样本信息,删除其他子女的样本。上述基本数据处理原则为我们进一步检验假设提供了有用的数据信息。

2.变量确认

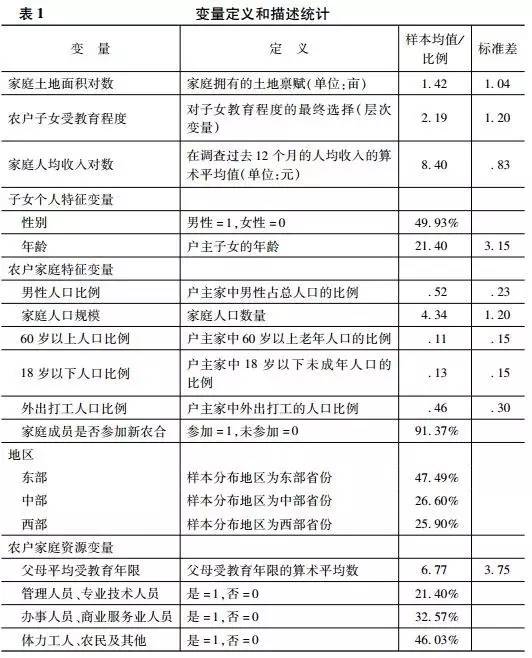

农户子女教育程度是本文的被解释变量。我们将受教育程度设定为层次变量,假定受教育程度为小学的子女教育程度为1,初中程度为2,高中、技校和中专为3,大学和大专及以上是4。本次调查结果显示,大约20.4%的农户认为高收入来源于教育程度,48.7%认为来源于技术,由此可见,教育与收入的关联为多数受访农户所认可。

本文采用家庭土地面积和收入作为主要解释变量,根据前文的理论分析,家庭土地面积对子女的教育年限的影响可能是双向的,而家庭收入对子女教育年限则应该是正向的影响。除了家庭土地面积和收入之外,农户子女的教育年限选择还受到其他因素的影响,如沃尔特和布里格斯(Walters & Briggs,1993)发现家庭结构对子女的教育选择有很大关系;苏群和丁毅(2007)认为家庭成员的医疗状况会影响子女的教育选择;劳埃德等(Lloyd et al.,2005)对巴基斯坦儿童入学特征的分析中发现父母教育程度和子女性别会影响入学率。在模型中我们也加入了一些反映家庭背景资源的代理变量,目的是为了控制没有观测到的可能影响家庭收入和教育投资的变量,从而减少可能存在的遗漏变量偏误。这些代理变量主要有父母的平均教育年限、父母的职业特征。

本文对控制变量的设置如下:子女的个人特征变量有性别和年龄;农户家庭的特征变量有家庭人口规模、60岁以上人口比例等;省份虚拟变量将地区分为东、中、西部,以西部地区为参照组。本研究结合以往学者对职业地位的划分方法,将职业划分为三个地位等级,管理和专业技术人员为第一个等级,办事和商业服务业人员次之,体力工人、农民及其他设为参照组,取父母职业等级中的较高等级。表1中列示了本文的描述性统计结果。

(二)模型与方法

1.基本模型

本文使用梅尔(Mare,1980)的教育转换方程,其中引入了家庭背景变量作为升学可能性的影响因素。Mare方程的因变量受教育程度是有序离散数据,对此本文使用的分析方法是有序离散逻辑概率模型(Ordered Logit模型)。下述模型(2.1)是分析农户子女教育程度影响因素的Ordered Logit回归模型。

其中下标i表示个人,land代表家庭土地面积,income表示家庭人均收入,Zi代表个人特征(性别、年龄)、农户家庭状况(家庭人口、男性人口比例等7个变量)以及省份虚拟变量,β、γ、λ是回归系数,vj是阈值,εi为随机扰动项。

2.广义倾向得分匹配(GPS)方法

在回归模型(2.1)中,家庭土地面积与农户子女教育年限之间的相关系数被解释为在土地略微充裕时农户家庭可能会“降低让子女进城务工的意愿”,以及“土地带来的农业生产经营收入缓解农户子女的教育预算约束”这两方面影响的总体作用强度。但是,家庭土地面积会受到作用于农地流转的各种因素影响,譬如不同地区、不同时期多样化的农地制度(姚洋,2000)。不同的农地制度产生于各地差异化的自然、经济、社会条件。目前,高度多元化的农地制度类型在我国农村广泛存在,例如农户经营加“大稳定、小调整”模式、山东省平度县首创的两田制模式、机械化集体耕作的苏南模式等。农地制度协变量也会影响劳动力的非农就业决策,从而作用于被解释变量——农户家庭的子女教育投资决策,导致内生性。但是,多元化的农地制度并非本文主要探讨的问题,在问卷访谈中把不同地区、不同时期的具体农地制度进行细致搜集和归类存在操作难度。因此,尽管考虑了农户异质性的特征控制变量,但是农地制度变量a被遗漏在误差项εi中,cov(ai,incomei)≠0,可能引发内生性。

解决内生性问题时,本文选取希拉诺和伊姆本(Hirano& Imbens,2005)开拓的广义倾向得分匹配方法(Generalized Propensity Score,即GPS方法)构建计量模型进行研究。该方法不仅能够解决工具变量因为难以满足正交性条件而存在争议的问题,而且将PSM方法中二元处理变量情况下的条件独立性假设拓展为连续处理变量的情况。

在用倾向值得分匹配法估计土地禀赋对子女教育决策产生的影响时,需要满足条件独立性假定,因此在估计时要尽量多控制与土地禀赋相关的因素。结合已有文献和本研究的数据情况,选取以下三类变量作为匹配变量:(1)农户家庭特征变量,包含男性人口比例、家庭人口规模、60岁以上人口比例、18岁以下人口比例、外出打工人口比例、家庭成员是否参加新农合;(2)反映农户家庭背景特征的家庭资源变量,包括父母平均受教育年限和父母职业特征;(3)为了反映地区间差异因素加入的省份虚拟变量。

3.门限效应的估计与检验方法

本文认为在土地经营规模跨越了规模化经营的“阈值”之后,农业劳动生产率开始逐渐得到改善,从而释放出农业劳动力的巨大潜力,并不断促进农户家庭实现收入最大化。由此可见,变量之间存在着非线性关系,因此本文尝试引入以家庭土地面积为门限变量的非线性门限回归模型。本文的模型构建以汉森(Hansen,2000)所提出的方法为基础,该模型不仅用于估计面板数据的门限值,还能够推导截面数据门限值的最小二乘估计量近似分布。

其中,landi家庭土地面积是门限变量,incomei家庭人均收入为被解释变量,xi为一系列的解释变量,γ代表门限值,ei是残差项。虚拟变量Ii(γ)={landi≤γ},Ii(·)为指标函数。我们所求的真实门限值是使模型残差最小时的门限估计值。基于对门限值的估计结果,我们可以进一步得到其他的回归参数估计值。

在得到门限回归的参数估计值之后,需要对门限效应是否显著以及门限估计值的真实性进行检验。门限效应显著性检验的原假设为H0∶θ1=θ2,对应的备择假设为H1∶θ1≠θ2。我们对门限值对应的回归模型施加θ1=θ2的约束条件,然后进行LM检验,使用自抽样方法获得参数的渐进分布,并构造p值进行检验。

五、实证结果

(一)土地对子女教育决策的总影响

1.基本模型回归结果分析

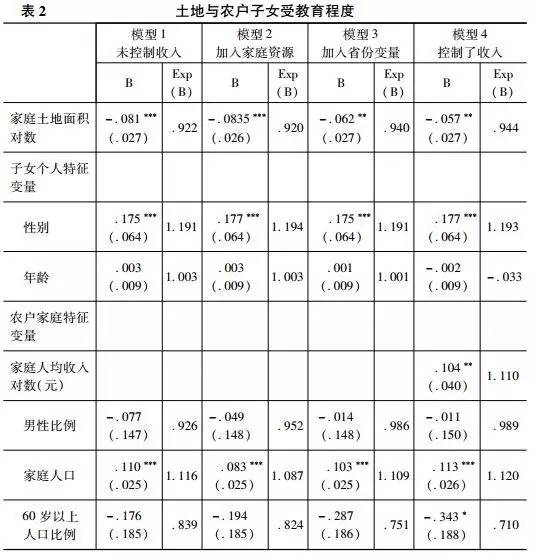

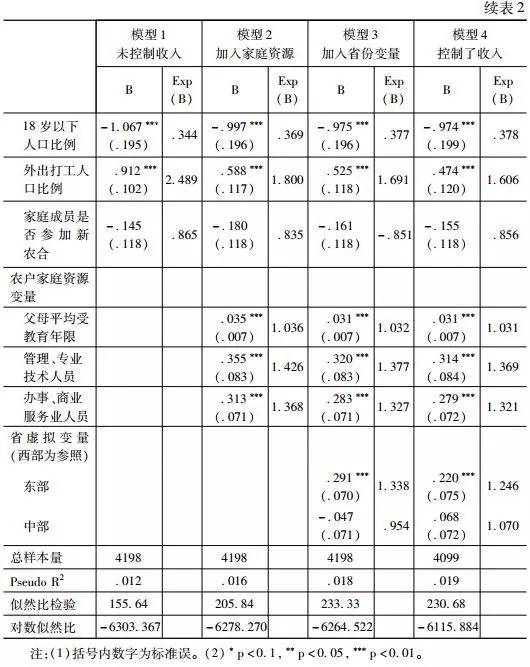

首先,本文考察的是土地禀赋对农户子女教育程度的总体作用强度。在这部分的研究中,模型的被解释变量是有序离散变量,故而采用(2.1)式的Ordered Logit模型。在模型的解释变量中,我们在模型1中控制了农户子女的个人特征变量和农户家庭特征变量,并在模型2和模型3中逐渐加入了家庭资源变量和省份虚拟变量,以减少可能存在的遗漏变量,同时用来检验模型的稳健性。通过比较,各模型的变量系数和显著性水平都没有发生根本变化,为了便于解释,下文主要介绍模型3的回归结果。

模型1-3列示了以农户子女教育程度为因变量的Ordered Logit回归结果。对于我们最为关注的家庭土地面积变量,其系数在1%的显著性水平下为负。我们着重看模型3估计的边际影响,结果表明家庭土地面积每增加1%,将导致子女增加教育程度的概率变成原来的0.940倍,即减少6.0%,这印证了陈沁、袁志刚(2012)的研究结论。从控制变量来看,性别变量的系数是0.175,具体来说,就是农业户增加男性教育程度的概率是增加女性教育程度的1.191倍。从家庭人口规模来看,家庭人口规模对于农户子女增加教育程度有正向作用,表明家庭人口每增加1人,子女增加教育程度的概率上升10.9%。从18岁以下的人口比例来看,家庭中18岁以下的儿童比例每增加1倍,则子女增加教育程度的概率将变成原来的0.377倍,也就是说,比较农村一户有双子女和两位成年人的四口之家和一户人口结构为一个孩子和三位成年人的四口之家,前者子女提高教育程度的概率比后者低62.3%。我们可以从外出务工的人口比例看到,外出务工人口每增加1倍,农户子女提高教育程度的概率就会是原先的1.691倍,这与李菁等(2002)的研究结论一致。从省份的虚拟变量来看,在相同条件下,东部地区的农户子女增加教育程度的发生比率是西部地区的1.338倍。同时我们看到,农户的家庭资源变量对子女的教育程度影响是显著的,父母平均受教育年限每增加1年,子女增加教育程度的概率就会是原先的1.032倍,当父母的职业为管理、专业技术人员或办事、商业服务业人员时,他们的子女选择增加教育程度的概率是体力工人、农民及其他行业员工子女的1.377倍和1.327倍,家庭资源对子女教育的促进作用与经验研究结论相符。

表2的模型4考察了家庭收入对农户子女教育程度的影响。通过模型4和模型3的比较,土地变量的系数绝对值在控制了收入变量之后有所下降,这说明农户家庭土地禀赋对于子女教育决策的影响有一部分是通过影响即期收入水平的渠道发生的。当然,这并不是说土地禀赋对教育的影响渠道仅此而已。事实上,在控制了收入之后,土地的系数显著为负,这说明土地的增加对教育产生了某些其他方面的消极影响。因此,假设1得到验证。

在控制了农户异质性特征变量的基础上,我们发现土地确实会对农户子女教育存在替代效应,又通过收入渠道间接地影响农户子女教育决策。但OLS方法仍然可能遗漏了其他同时影响农地流转和劳动力要素配置的变量,例如不同地区、时期的具体农地制度。接下来我们使用广义倾向得分匹配法再次检验土地对教育的替代效应和收入效应假设。

2.土地对教育决策影响的GPS检验

本研究最关键的解释变量是土地禀赋,接下来我们将检验在消除处理组与参照组控制变量差异后,不同土地禀赋对农户子女教育水平的剂量反应强度。GPS检验第一步需要运用极大似然法估计家庭土地面积的对数达到某一水平的条件概率分布,回归结果显示,模型整体较为显著,各变量的符号与经验基本保持一致。

在后面两个阶段,需要基于前文的倾向得分匹配值G来估计家庭土地面积对数的条件期望,并研究土地禀赋在不同分位数上对子女教育决策的影响。结果显示,干预变量T及其平方项T2通过了1%水平的显著性检验。农户家庭土地禀赋对于子女教育决策的影响呈现“U型”趋势,故而土地对农户子女教育的促进作用是在达到一定程度之后才发生的。由于样本中家庭土地面积对数的平均值为1.42,所以,目前土地对农户子女教育的影响主要位于“U型”的下降阶段,也就是说影响为负,只有当农户土地禀赋超过某一临界值,土地的增加才能促进子女的教育决策。由此可见,在解决内生性问题之后,样本中农户土地禀赋对子女教育投资的替代效应依然显著。限于文章篇幅,我们在此略去了广义倾向得分的估计结果。

(二)土地对教育收入和替代效应的影响分解

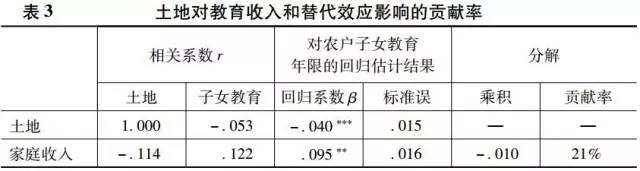

本文认为家庭土地面积直接影响农户子女教育决策,同时农户子女教育决策还受到家庭收入水平的影响,但是家庭收入水平与家庭土地面积相关。因此,可以借鉴孙三百等(2012)对代际收入传递路径影响因素的参数估计方法,将土地对教育的相关系数(以redu·land表示)进行分解,以计算收入效应和替代效应影响的贡献率。

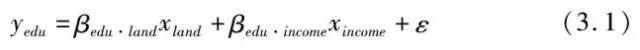

农村家庭子女教育决策的回归方程为:

其中,βedu·income是家庭收入与农户子女教育程度的回归系数,βedu·land是土地禀赋与农户子女教育程度的回归系数。

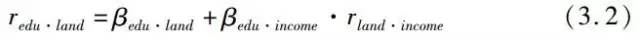

可得:

运用(3.2)式的相关系数分解方法,我们选取子女教育程度对农户家庭收入的回归系数βedu·income、农户家庭收入与土地禀赋的相关系数rland·income、家庭土地禀赋与农户子女教育程度的相关系数redu·land,计算与土地经营规模相关的收入传递因素对农户子女教育决策的贡献率。从子女教育程度对农户家庭收入的回归系数βedu·income来看,回归系数为0.095,这表明农户家庭收入与子女教育程度显著正相关。农户家庭收入与土地禀赋的相关系数rland·income为-0.114,家庭土地禀赋与农户子女教育程度的相关系数redu·land为-0.05。根据相关系数分解方法,βedu·income·rland·income/redu·land=21%,这表明与土地经营规模相关的收入因素可解释土地与教育决策之间21%的相关性。据此,我们可以得到土地对教育的替代效应贡献率为1-21%=79%。可见,土地对农户子女教育的替代效应高于收入效应。这也意味着,在现阶段土地压抑了城镇就业对于农户子女教育投资决策的促进作用。

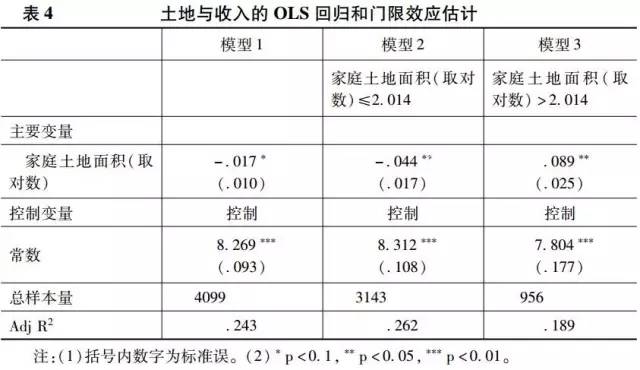

(三)土地与农户家庭收入的门限效应估计与检验

为了探讨土地禀赋因土地的规模区间不同而对农户家庭收入的影响存在怎样的差别,本文采用汉森(Hansen,2000)的门限回归模型,以土地经营规模为门限变量,进而检验不同的土地禀赋对农户收入的影响是否存在区间效应。结果显示,LM统计量为83.85,对应的p值为0,在1%的显著性水平下可以拒绝原假设,即认为土地经营规模与农户家庭收入的关系中存在门限效应。土地经营规模,即家庭土地面积变量取对数的门限值^γ等于2.014。我们进一步检验门限估计值的真实性,结果表明,当土地经营规模的门限估计值为2.014时,落在对应的95%的置信区间内。因此,检验接受^γ=2.014是真实的门限值。

表4控制了表2中提到的控制变量,回归结果表明,只有在土地经营规模达到一定程度之后,土地和教育才有可能形成有效率的资源配置,更有效地提高农户家庭收入。这也是在规模化提升了农业效率之后,随着土地对教育的替代效应衰减,从农业经济中释放劳动力的过程。结合描述性统计分析结果,我们发现,目前我国家庭土地面积的对数均值为1.42,显然低于2.014,从总体上看,全国平均土地经营规模对农民经济收入增长的作用为负。这意味着当前我国农村土地流转还没有达到适度的规模。在我们千村调查的实地访谈过程中,我们也发现农业劳动力的弱化以及土地流转集中的困难使一些耕地相对稀缺的地区,甚至是中、东部传统粮食产区出现了种植业重回自然经济的苗头,受访农户对采用科技提高产量和收入兴趣不大。这就从现实中印证了本文的实证结论。

但是,我们并不认为如果在家庭土地面积的对数高于门限值2.014时,就应当越大越好,在一级门限之后一定还存在着二级门限。因此土地经营规模过高也将不利于农民增收。由于本研究获得的一级门限位于样本值分布中较为偏右的位置,继续计算二级门限值受到了样本的局限。因此,本文仅以一级门限值验证了理论模型的假设3,为探讨土地规模化发展的不同阶段,土地资源、教育投入对农户家庭收入增长的作用做出提示。

六、结论

我国城乡二元经济结构不断强化,由此生发出诸多挑战,考验着中国城镇化和“三农”发展水平能否持续提升。从2003年至今,大量加工制造业企业面临缺乏熟练工、技术工“民工荒”困境;同时,农业农村的发展也面临教育程度较高青壮年劳动力缺乏的“农村空心化”的现实。本文基于2011年上海财经大学千村社会调查的实地调查数据,研究了土地经营规模与农村家庭教育投资行为之间的关系,从农地制度安排的视角识别了提升农村人力资本水平、优化劳动力要素配置的内在机理。本文从理论和实证上推导和验证了土地会对教育产生替代效应和收入效应双重影响的假设,并证明了从假设中进一步衍生的假设:若土地实现规模经营,劳动力要素得到释放,土地对教育的收入效应增加;只有在土地实现规模经营时,土地禀赋和教育投入的优化配置才能实现,从而促进农户家庭提高收入。

对土地经营规模与农村家庭教育投资行为之间关系的理解,既关系到对我国城镇化过程中劳动力配置效率较低之原因的判断,也关系到对适度土地规模的分析。本文研究发现,在家庭土地面积的对数低于门限值2.014时,土地禀赋、劳动力的教育水平均难以对农民收入的增长产生显著的促进作用,背后的主要原因是当土地经营规模低于相应临界值时,农业效率较低,农业劳动力在农业经济过程的投入较大,对外出务工及非农收入增长产生了较强的制约作用,因此农业生产土地资源略充裕的农户家庭降低了教育的意愿,使土地对教育总体上呈现替代效应,这有可能扭曲土地资源、劳动力要素的配置。

通过本次千村调查的情况和数据的分析,我们认为,农村劳动力转移、农村家庭收入结构变化将会是未来10-20年间我国农业农村不得不面临的问题,如果要保证我国农业保持可持续发展,农村经济社会持续进步,农民收入水平持续提高,必须加快农村土地适度流转集中制度改革,大力发展农民职业技术教育,扩大对“三农”的支持和保障力度,推进农村社保体系建设。

首先,合理推动以农民为核心的适度土地流转,加快以土地适度流转集中制度为标志的农村制度改革步伐,促进现代规模化农业的发展。土地流转集中的实质并不是对家庭经营的否定,而是要实现以农民为决策主体的适度流转。不应用过度的行政干预来推进土地流转和适度规模经营。因为,从根本上来看,土地流转不是目的,只有引导劳动力积极发挥自身优势,推进以人为核心的产业化和劳动力转移,才能释放农业经济中劳动力剩余优势对城镇化和农业总产值增长的作用。然而,据千村调查反映,目前在土地承包经营权的转让环节中存在侵害农民利益的现象较多。因此,需要制订全国统一的农村土地适度流转法规和具体实施细则,结合农村的具体情况,具体落实各级相关部门对于土地流转集中过程中的保障职责。以积极稳妥的土地流转,使农业经济劳动力通过规模化生产或城镇就业合理提高个人收益。

其次,大力发展农民职业技术教育,实施“新一代农民培育工程”。目前“民工荒”困境的出现是由于受教育程度较高的农村劳动力供给不足。发展农村教育不能将目光仅仅集中在在校学生身上,也要关注那些虽然离开校园,但是还是参与到农村建设中来的成年人的继续教育问题,发展农村成人继续教育对改善农村教育问题起着重大作用。根据千村调查的结果,有90%的人表示如果村里为失业青年开办专职培训班,他们会让自己的孩子参加。这个数据从侧面反映了农村存在大量低技能失业青年的现实,也显示出了农民对职业技术教育的需求。然而,千村调查中发现,71%的农民在近五年内未参加过短期技术培训。因此,制定出一套农村的成人继续教育方案,就实用技能、农业科技知识、法律知识和与农村有关的政策等展开统筹培训,将会有利于农村潜在剩余劳动力掌握职业技术技能,成为有技术、有文化的新一代农民,将职业技术知识用于城镇就业或者是现代作物生产,从而为农民带来创收。同时也为解决技术工人的“民工荒”以及“农村空心化”提供解决途径。

最后,基于农地流转,推进农村社保体系建设。十一届三中全会之前,我国农地制度实行的是传统的集体经济,农民依赖土地作为生老病死的全方位保障。家庭联产承包责任制施行之后,土地对于农民依然起到了失业保障等各项保障功能。与此对应的是,我国绝大多数的农民,包括外出务工人员基本没有被包含在社保制度内。在这次千村调查中我们也发现,对于“五险一金”等社会保障,务工公司根本不会缴纳,要靠务工人员自己缴纳,而外出务工人员中少有人缴纳这些保障基金,于是就会导致很多遗留问题。随着土地的流转集中,这部分失去土地的外出务工人员将老何所依?因此,农村社会保障体系的缺失对土地流转和劳动力转移存在阻碍作用,也就是说,外出务工人员即使离开农村也不会流转土地。只有在推进新农合医保、养老保险、最低生活保障制度等多层次的农村社保体系建设方面加大力度,才能为劳动力从农业经济中转移出去提供充分的保障机制。

作者单位:上海财经大学公共经济与管理学院

(扫一扫,更多精彩内容!)