摘要:在经济发展过程中,任何经济形态和发展模式都会伴随着要素单向或者多向流动的现象。其中要素扮演着调节资源配置、优化产业结构的重要作用,逐渐成为研究行业经济发展的重要课题。笔者基于发达国家经济发展历程和现实状况,阐述要素流动对农业的影响和作用,旨在从中探寻发展规律。

关键词:政府引导;市场调节;潜力释放;完善金融体系;动态平衡

要素流动起初仅限于区域之间,伴随着全球经济一体化进程的不断深入,要素流动呈现全球化的趋势,最为典型的是产品贸易与技术转移。在农业经济发展过程中,生产要素是影响其产业化水平的决定性因素。发达国家在要素流动的研究方面起步较早,在某些领域已经逐步开展应用。发达国家注重内外部要素流动对农业经济的聚集作用,加速了农业生产技术和发展模式的转型,同时积极利用要素与地区固有属性的相互交织产生的影响发展具有独特地域特色的农业经济。

一、要素流动的基本概述

笔者翻阅了很多关于要素的相关参考文献,大部分是从宏观角度阐述劳动要素、生产要素和要素组合等单个要素流动或者组合要素流动过程对社会经济整体影响的文章,针对单一行业,如农业的要素流动相关影响的研究相对匮乏。作为国民经济中很重要的分支,农业经济发展具有的不可替代性决定了整个社会经济发展的稳定性,所以关于农业经济要素的相关分析至关重要。

1.要素流动的基本规律

要素的组成可以分为生产要素、资本要素和市场要素等,它们之间相互作用,形成了多种要素组成的影响机制。从要素的组成可以看出,要素流动具备一定的趋利性,即流向具有较高收益的产业或地区,进而形成价值,产生利润。一旦出现经济运行风险,要素便流出,产生双向流动。这一过程受到信息不对称和距离成本增加带来的影响,形成前期分散,转型过程集中,转型后分散的阶段性特性。

2.要素流动与农业经济发展的基本概述

从需求角度出发,农业与工业为的都是满足人们生产生活的基本需要;从经济学角度出发,农业相对于工业等支柱性产业而言,最重要的两个差异是对外部环境的依赖性与低收益性:①对外部环境的依赖程度较高。劳动力要素—劳动密集型发展模式、资源禀赋要素—资源型发展模式和科技要素—技术型发展模式等不同的对应关系决定了农业经济的发展方式与方向,说明了要素对于农业的支撑力和影响力是决定农业经济是否能健康发展的重要因素。②低收益性是指农产品获得的收益偏低,不利于原始资本的进一步积累。尽管有机农业在一定程度上提高了农产品的附加值,但是面向的消费群体主要还是集中在高端客户,收益提升能力有限。农业具有的两个特性在要素流动中的表现状态为要素流动周期长、流速慢和对市场的传导效应迟缓等。所以,发达国家在发展农业的过程中会注重外部力量在市场调节下对要素流动的加速作用。

3.要素流动的变化分析

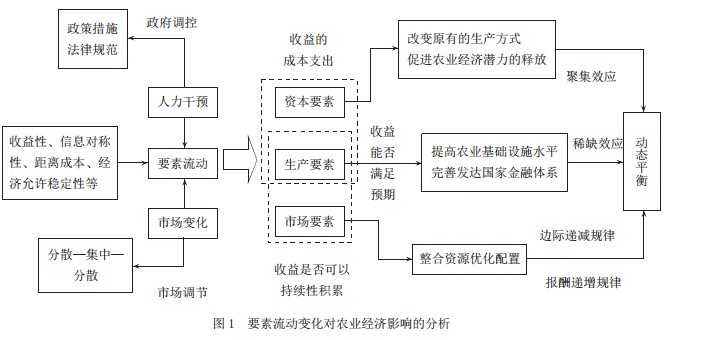

影响要素流动的因素有很多,如行业经济运行稳定性、距离成本和信息对称性等,其中最主要的是收益的多少,表现为人为干预和市场调节两种形式,然后通过其基本构成,依据流动规律传导至农业经济中来。图 1 表示要素流动对农业经济影响的变化,并最终形成动态平衡。

二、发达国家对农业经济发展的引导

发达国家对于农业经济的引导性措施主要体现在通过行政或者立法手段,在防止其他行业要素流动对其产生剧烈影响的情况下,保证农业经济发展的稳定性,规范农业自身以市场经济为基础的发展经营,提高经济活力。

1.法律保障性措施

法律保障性措施是发达国家保证农业经济发展的重要举措,意在保障农业经济中的生产要素、资本要素和市场要素的稳定,促进自身经济结构和资源配置的优化。美国1973 年颁布的《农业和消费者保护法》是为了调节需求市场中消费要素和供给市场中生产者要素之间的价格冲突,建立一个平衡生产规模和产品价格的供需体系。1996年的《联邦农业完善和改革法》强化市场对农业经济发展的作用,取消农业用地的使用限制,使农户可以根据市场的变化采取不同的策略发展农业[1]。2005 年日本颁布《农业环境规范》,把环境要素纳入农业经济发展观念中来,力求改变以效益为主的发展目标,发展循环农业和生态农业。

2.政策引导性措施

发达国家在注重农业经济保障性措施的同时也积极利用引导性措施,把生产要素、资本要素和市场要素导向农业,加强要素流动对农业经济发展的促进作用,弥补发展过程中的先天不足。欧盟成立农业担保基金和农业农村基金作为成员国之间农业经济的基本金融工具,并积极引入资金用于农业基础设施建设和提升农业就业水平。仅2007—2013 年就引导和投入资金近2 000 亿欧元,在此基础上实行农户收入再分配,使农民切实获得经济增长的红利。美国则是加强三位一体的科研模式对农业发展的渗透作用,提高科技到生产的实际转化率和专业化程度。其自1958 年以来的科技投入达年均8%,投入产出比一度达到1∶12,引领着世界农业科技的发展方向。

三、要素流动对发达国家农业经济发展的影响

1.生产要素流动

一般而言,生产要素的流动对农业经济活力有着较为显著的影响,一方面改变了传统农业的生产方式,使现代化的技术手段得到充分运用,提高了对资源要素的利用水平;另一方面加速了人力资源与科技资源的相互转换和替代,充分释放了农业经济的发展活力,加速了农业生产的同步转型。

(1)改变原有的生产方式。其他行业向农业产生的技术性要素流动,不同于传统的产业转移中落后产业的迁移过程,必定要产生改造才能适应农业生产的需要。传统农业中强调以资源禀赋为基础,依托耕地、海洋等从事农业生产,但是作为资源禀赋相对匮乏的国家,只能通过现代化技术手段改善生产方式。日本国土面积狭小,耕地面积有限,不能依靠传统的农业发展方式,必须加速科技要素对农业的渗透,形成特色化的日本现代化农业。无土栽培生产技术、遥感监测技术和发酵液体饲料循环利用技术等一系列现代化技术,可以在政府和科技机构的共同努力下得到推广应用。科技要素的流动不仅缓解了日本日趋老龄化带来的劳动资源不足的问题,而且减少了农产品生产成本,提高了收益,形成了科技要素流入—劳动生产率增加—供给增加—经济扩张的良性循环,最终促进了日本农业经济的稳定发展。

(2)促进农业经济潜力的释放。美国的农业人口发展经历了两次巨大的变动,分别是第二次工业革命后和第三次工业革命后。农业人口从1870 年的3 812 万人下降至2011 年的508 万人,现存农场仅为220 万个。然而农业用地的面积一直较为稳定,世界银行数据显示,农业用地比例一直保持在总面积的45%左右,保证了农业生产所需的基本条件。农业人口大量减少的主要原因是农业科技的巨大飞跃,日趋专业化的分工大大提高了农业劳动生产率。伊利诺伊州中一个728.6hm2的农场只有1 名全职农民,仅在收获时节才会雇佣3~4 名工人。劳动力从农业中流出,流入人口需求量较大的其他行业。农业经济的发展因科技要素的流入替代了人力要素的流出得到了进一步发展[2]。

2.资本要素流动

资本要素的流动首先应满足从充足的领域和行业逐渐向外拓展的基本规律,进而实现农业资本的流入性积累,然而资本要素流动到相对匮乏的区域时,会稀释原有资本,在一定程度上降低了农业原有资本对经济增加的拉动作用。与此同时,较高的资本流量加速了农业基础设施、融资和保险业的繁荣发展,提高了农户收益和经济运行的平稳性。

(1)提高农业基础设施建设水平。农业的资本要素基于市场自由流动的速度缓慢,这是因为农业产业收益较低的缘故。缓慢的流速势必减缓农业生产中原始资本的积累,所以发达国家政府引导资本向农业经济领域倾斜。一旦资本要素加速向农业行业流动,随着供给量逐渐上升,资本的稀缺度降低,农业经济发展逐步实现资本的积累,农业经济进而由劳动密集型向资本密集型转变。当资本积累产生质变时,其影响结果符合谬尔达尔提出的循环积累因果关系论,即资本的趋利性使之趋向于流动到发展基础优越或未来预期收益增加的行业,这也就是美国商业性银行和农业合作系统为农业信贷提供资金的主要原因。截至2009 年,两者为农业提供的信贷资金占美国总资金额度的87.1%,这部分资金除提供运营开支外,还为农户改善现有生产设施提供了帮助[3]。

(2)完善发达国家金融体系的建设。2008 年美国次贷危机的爆发加剧了世界投资者对美国经济发展的担忧,然而美国农业经济的发展并未因此受到过多影响,当年仅有5%的农业银行出现负盈利。在大部分美国家庭收入下降的大趋势下,美国农业家庭的年收益却以5%的水平稳步增长,同时为运输业、工业和餐饮业等行业提供了良好的支撑和稳定的就业岗位,仅2011 年提供的岗位就超过100 万个。因此许多投资者认为,投资美国的房地产行业虽然能带来高额的收益,但高额的投资不利于获取收益的稳健性,于是开始重新审视美国农业在资本流动过程中的地位。当然,美国农业经济的稳定与长久以来稳健的发展政策密不可分,但是流入农业经济体系中的资本会日趋增多,进一步稀释了高风险行业带来的债务冲击。

3.市场要素流动

市场要素作为农业经济中的重要一环,不仅局限在国内的供需上,已经逐步扩展到国际市场,从宏观上有效地进行农产品生产消费动态调节,同时把国际贸易的拉动反作用到农业生产中,加速了生产要素和资本要素在农业经济发展中的流动,最终实现农业经济的飞速发展。经济全球化趋势的不断加强使影响农业经济的市场要素从国内市场拓展到国际市场。发达国家以广大的国际市场为平台获取收益,同时伴随消费市场的不断扩大,促使农业生产分工明确。2009 年美国农场创造的50%的产值来自于其中1.5%的农场,规模递增收益效应对农业经济发展的促进作用逐渐明显,农业经济潜力得到显著提升。与此同时,其他国家的农产品也会逐步进入发达国家市场,意味着适度的竞争机制有利于提高农产品品质,实现资源的有效配置[4]。

4.组合要素流动

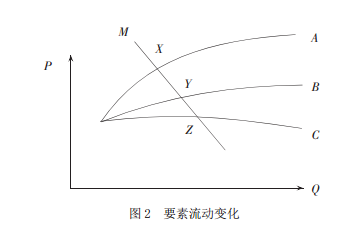

要素流动的变化示意图,是指在一段时间内要素流动造成的农业经济发展变化。笔者把劳动力作为基本指标测算其他要素,无论是对于劳动密集型还是资本密集型发展模式,劳动力都是农业生产中必不可少的重要因素,也是衡量农业经济发展水平的重要因素。

P 为农业用工成本,Q 为劳动力数量,M 为要素的需求曲线,趋势是逐渐向下的,因为一个国家农业的发展对要素的需求程度有限,势必会随着要素的流入逐渐减少。当生产要素流入农业时(C 曲线),传统农业的生产方式发生转变,农业经济活力得到释放,根据报酬递减原则,农业用工成本随着农业人口的增加而减少,A 与M 交于X 点。与此同时,生产要素的流入使对农业生产的未来收益预期增加,促使资本要素的进一步流入(A 曲线),进一步强化了农业生产的产业优势。农业产生空间聚集效应主要是因为要素为获得收益最大化产生的正向流动,继而产生了聚集经济。报酬递增原则成为影响的主要因素,农业用工成本随着劳动力数量不断增加,此时C 与M 交于Z 点。当在市场要素作用下两种原则平衡时,形成了要素供给曲线B,与需求曲线M 交于Y 点,此时要素的供需实现平衡。然而当其中某一个要素大量向农业流动时,必定会打破这种平衡状态,但随着其他要素的变化,又逐渐恢复平衡[5]。

四、总结

要素流动解决了发达国家在发展农业经济时遇到的生产方式落后、基础设施不完备和资源配置不足等一系列问题,并在市场条件和政府宏观调控的双重作用下形成动态平衡,强化农业经济的平稳运行,逐步朝知识农业经济方向迈进。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《世界农业》2014年第4期

(扫一扫,更多精彩内容!)