摘要:粮食安全作为现代概念已经获得广泛共识,如果从长的历史时段来看待粮食安全,不难发现粮食安全最终会在人类社会的自然演化发展中得到实现。但是,在现实条件下,经济系统无法有效覆盖低收入人群,使得全球饥饿状况在特定时空范围内不断反复,面对这一问题最为有效的策略是增加公共政策供给。当前,面对全球粮食安全的紧张形势,立足中国实际,需要在经济社会发展的自然演化和公共政策供给之间获得新的平衡,特别是临时性、救济性的策略不能成为长期的政策供给。粮食安全作为经济社会发展的重要结果,其可持续的基础在于人类社会的内在进步和不断发展。

关键词:粮食安全;公共政策;粮食储备;零饥饿

2022年中央一号文件提出“牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线”。从粮食安全的理论和实践来看,经常提到两个概念,一是粮食安全风险,二是粮食安全底线。粮食安全风险主要强调思维方式,承认粮食安全局势的变化发展,而粮食安全底线则侧重行动方式。当粮食安全的风险思维落实为政策方案时,其底线建构将会转化为确定性的物质准备,例如农业生产、农产品贸易、粮食物资储备等。从全局来看,粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性,以物质基础构筑社会稳定屏障。

从历史发展来看,免于饥饿是人类经济社会发展的重要成果,“零饥饿”也成为人类未来发展的重要目标。从人类社会自身发展规律来看,粮食安全作为概念早期并不存在,未来也将随着社会进一步发展而消失。现阶段,粮食安全概念存续恰恰处于历史的过渡阶段。在当前阶段,农业产出水平已经可以逐步支撑人类自然繁衍,饥饿人口比例和绝对数量整体下降,但是负面因素仍然存在,在特定时空范围内粮食安全形势会恶化,为此有必要建立相应的公共政策以防止饥饿蔓延。相关公共政策作为人类实现粮食安全的现实选择是独立于生产与交换的经济系统而存在的,但未来实现“零饥饿”不会通过公共政策的路径。

为了对粮食安全及现有问题进行讨论,本文首先对粮食安全历史进行了简要概括,在低生产力水平时期,人与自然之间的相互关系是通过物质关系实现的,只有相当数量人口告别饥饿之后,粮食安全才能成为社会共识。在概念生成的基础上,对粮食安全风险进行了讨论,从人类角度,基于现有生产力水平,有讨论价值的安全需要置于人类行为的边界即风险阈值之内。当前的问题在于粮食消费的刚性特征决定了粮食安全的风险阈值区间十分狭窄,简单地增加供给和减少供给都可能带来形势恶化,这就使得粮食安全的政策救济始终处于矛盾境地。接下来,本文讨论经济系统对粮食安全的作用与贡献,这里存在一个基本逻辑,就是经济系统不会恶化粮食安全形势,现代市场经济的价格作用会促使粮食安全向优化方向发展。最后,本文讨论了公共政策的供给,特别是粮食储备政策对粮食安全的作用,即政治目标在底线策略上与经济目标存在不同,但是这种差异性并不会妨碍粮食安全高线目标的实现。

一、粮食安全的基本认识

关于粮食安全的国际认识与国内认识是不同的,历史认识与现代认识也是不同的。不仅如此,粮食安全的概念在各国的不同时期之间也存在较大差异。对比这些差异,不难发现:联合国粮农组织所提出的“摄取食物与营养的可获得性”只是一个折衷和包容的定义①。由于国际国内面临的环境不同,粮食在中国的概念往往被特定为谷物,安全概念在很大程度上特指为储备水平。因此,粮食安全在中国的概念特指谷物库存,这既有复杂的历史背景,也有特定的技术因素[1-2]。就概念来看,在当前条件下已经得到了完善,尽管谷物库存仍然是粮食安全的重要指标,但是粮食安全的内容得到了更多的充实。习近平总书记在2022年3月6日参加政协农业界、社会福利和社会保障界委员联组会时指出“要树立大食物观”。其实,在2017年中央农村工作会议上,习近平总书记就指出,“老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念,树立大农业观、大食物观,向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源”。

在当前条件下,国际国内的粮食安全概念在共识上具备一致性,而这种一致性显然是现代概念,其基础在于食物营养水平(或者可见预期)在一定程度上可以满足人类发展需要,或者说人类改造自然的能力达到了一定水平。按照人类生理需求来看,大致包括三个阶段:

第一阶段从人类诞生持续到新大陆发现,这一时期人类食物营养摄入增长十分有限,食物营养只能满足基本生理代谢和代际繁衍需要。任何农业技术发展与资源扩展带来的收获增长最终都被人口增长所吸收。布罗代尔认为“无论何时何地,不限于十五至十八世纪那个时期,每当人口增长超过一定的水平,人们就势必更加地依赖植物”。在这一阶段,尽管贸易能够在一定的时空范围内起到平衡作用,但是这种平衡作用并不能改变人与自然之间的紧张关系。马尔萨斯《人口论》讨论的正是这种关系。

第二阶段从新大陆发现到人类绿色革命时期,由于高产作物的引种大幅度地提高了食物产出,叠加人类工业化的进程,使得先进国家摆脱了食物约束。其结果是不仅人口数量大幅增长,人类健康状况也大为改善。能够观察到的,16—18世纪英格兰平均预期寿命在33—40岁之间,到1950年全球平均预期寿命已经达到45.7—48岁之间[3]。这一时期,食物获取越来越表现为依赖财富生产和分配,收入越高的国家食物供应越丰富、健康状况越好,这一现象也被描绘成Preston曲线[4](P231)。这一阶段,不仅是农业生产出现了巨大进步,贸易也带来了全球范围产销分工,进一步促进了农业产出的增长。

第三阶段是人类绿色革命以来,随着农业产出水平的快速提高,发达国家的食物营养已经出现了相对过剩,由此也带来了一系列健康问题,大致可以判断的是:现阶段发达国家的食物营养已经达到甚至突破了人类生理需求。这一现象反映出人类在食物营养方面具备完全越过自然约束的能力。也正是因为如此,在1974年世界粮食大会上,出现了对“粮食安全”的定义,“在任何时候都能获得充足、营养丰富、多样化、平衡和适度的世界基本粮食供应”。此后,这一概念经过多次修改,其基础都立足于食物生产能力的大幅度提升,其潜台词是人类已经可以在能力上实现“零饥饿”的目标,而目标达成则依赖财富创造与分配。

可以简单概括,当前的粮食安全是一个现代概念,主要反映出人类社会的进步。透过人类历史,所谓的粮食安全概念,其实质就是经济生产能力与社会发展水平的体现。在现代社会,这两个要素共同构建了粮食安全的必要条件。能够看到,美国、巴西、澳大利亚等农业禀赋丰富的国家,其粮食安全来自农业生产;而日本、韩国、新加坡等国家的粮食安全则来自当地社会的财富创造。不仅如此,这些国家也具备良好的社会发展水平,尤其是社会治理能力(战争等混乱局势显然会恶化一个区域的粮食安全)。毫无疑问,粮食安全状况改善是人类社会发展的结果,之所以在现阶段成为政治目标,源于这一目标在经济上的可及性。如果不存在可及性,自然就不存在关于粮食安全的概念。

二、粮食安全的风险特征与政策空间

与粮食安全可及性所对应的是,在任何情况下,一切关于粮食安全风险的边界都需要置于人类可应对的能力范围之内,即可应对性。在人类可应对范围之内的粮食安全概念,也需要进一步地廓清,尤其是风险和不确定性,是存在相应界限的,其判断标准在于是否存在明确概率[5],这种未知显然取决于具体事件,例如自然灾害的发生概率或者战争发生概率,即可认知性。而对于粮食安全中的不确定事件,在本质上是一个不可认知的外生问题,主要考验人类的应对能力。

从粮食安全的结果来看,特别是人类社会进入市场交换以来,粮食安全风险并非单边的,而是双边的,即粮食和农产品增产同样也会导致未来的状态“劣化”。仅凭农作物减产和贸易条件恶化作为判断标准是生产形态,并非经济形态[6](P367)。不仅如此,关于粮食援助的悖论问题也需要置于粮食安全风险框架下进行讨论[7](P225)。

从粮食安全风险概念出发,即使站在现代社会,也很难对粮食安全进行绝对定义,至多是进行现象描绘,使之更接近人类主观认知。但在抽象意义上,粮食安全风险的概念属于比较的结果,不妨理解为一切可以引起现有粮食安全状况“劣化”的可能性。对于“劣化”的衡量,主要存在于社会经济领域,可以直接采用福利效应进行测度。基于此,从现代社会来看,粮食安全风险作为概念,多数时候可以庸俗化为可能的经济损失。当然,其间接影响会波及社会生活其他领域。例如,非洲猪瘟疫情导致生猪存栏量大幅下降,猪肉价格大幅提高,全社会福利出现大量损失[8](P20),进而引发社会对公共政策(包括环保“一刀切”)的批评。再例如,新冠肺炎疫情以来,根据联合国粮农组织估计,全球因食物短缺导致的饥饿人口将增加1亿人,对人类总福利带来大量损失,除此之外,也引发了对现有国际食物系统的讨论[9]。粮食安全风险从比较层面更容易理解,如果笼统地解释为“经济损失的可能性”,则没有实际意义。为此,有必要对粮食安全风险的现实特征进行讨论,包括粮食消费属性和食物消费的阈值区间。

(一)粮食消费属性

从消费理论出发,为了更好地获得商品弹性估计,在实证计算中经常对商品效用进行区分[10-11]。遵循这一思路,人类对食物消费总量可以包含两个部分,一是满足基础代谢所必需的营养,这部分消费是绝对的,或者说是完全刚性消费部分;另一部分是超出必需营养的这一部分,属于弹性消费部分。至于满足人类基础代谢的食物需求,更多的是生理和健康需求,但是从绿色革命以来,大体可以认为这部分需求是接近得到满足的,毕竟人类预期寿命和健康都在大幅度提高。现在的问题在于,超出必需营养的弹性消费部分是否真实存在?如果真实存在,那么其存在形态及与刚性消费部分存在什么样的关系?

上述食物营养是一个总和的抽象概念,如果对应到具体食物消费当中,从各国食物消费发展来看,都经历了从植物性食物到动物性食物的升级,从一元消费向多元消费的升级。在食物总体概念里将消费人为划分为必要消费和非必要消费均可以在现实中找到对应。植物性食物,特别是大田种植的作物都属于必要消费,因为这类商品在市场交易中始终显示出明显的价格刚性,主要满足生理层面的代谢需求;而水产、水果等高经济价值农产品在多数国家显示出较强的价格弹性,主要满足偏好性需求。这就意味着,食物价格弹性本身是价格的函数,即越高价格的食物,其弹性就越强。食物需求的可分性表现为品种的可分性,这种可分性表现为消费弹性的差异。

再进一步,如果说大田作物都属于必要消费,产出主要满足刚性消费,那么也是不充分的。同样,对大田作物产出(例如谷物)而言,仍然存在必要消费弹性,这个弹性是通过间接方式产生的。一种是食物之间相互替代的交叉弹性,另一种则来自食物链的转化,显然肉类弹性高于谷物,当肉类价格变化对需求产生影响时,会对饲料产生间接影响,又会通过生产传导到口粮,所以对于谷物产出来说,可以认为其整体属性是刚性产品,但是仍然具备一定的弹性空间。为了便于说明,仍然沿袭食物消费的可分性,在直观上不妨假定谷物有90%是刚性消费②,有10%是弹性消费;同样可以假定,水产有10%是刚性消费,而90%是弹性消费。

对于食物消费属性来说,尽管需求可分性是通过品种或消费群体可分性实现的,但是在具体品种上的表现并不是绝对的,谷物需求仍然可以存在一定的弹性,而高价值食物也可以存在一定的刚性。

(二)食物消费的阈值区间

如果食物消费的价格弹性是既定的,那么在单位价格条件下,消费数量就是既定的,只要生产力允许,经过市场的简单博弈,产出必然与消费数量相等从而实现平衡,此时食物消费总量只是一个“点”。显然,在食物消费具备可分性的条件下,即食物消费弹性存在区间的情况下,在单位价格条件下,消费势必存在上界和下界,即食物消费的阈值区间。从自然属性来看,对于特定食物而言,其下界取决于基础代谢对应的必要需求,上界取决于生理代谢能力,这个区间实际上非常宽广,而且度量尺度属于生理学范畴。我们需要讨论的是人类社会在当前经济条件下的食物消费的阈值区间,这个区间显然比生理区间要小得多,因为主要涉及食物生产和供给以及市场出清。

考虑在一个封闭经济体系内部,食物供给的唯一来源是食物生产,并且生产力水平不构成食物消费的约束,即产出弹性是充分的③;产出与消费的平衡依赖市场交换机制。在这种条件下,食物市场(食物消费)的上下界范围取决于食物消费刚性与弹性。在食物消费属性越偏向于刚性时,其上下界越狭窄;而越偏向于弹性时,其上下界就越宽。

之所以如此,对于生产者而言,其产出对应的消费刚性越强,则受到的约束越强,“谷贱伤农”就是这个道理。显然,当消费刚性部分得到满足时,额外的任何产出增加都会导致亏损,市场出清将止步于消费刚性部分的满足;同样,从生产者来说,在多次博弈之后,产出注定不会低于消费下界(毕竟任意低于消费下界的产出都将导致价格暴涨和超额利润),进而使得新的生产被释放,从而平衡缺口。因此,刚性食物消费的数量上下界将会在一个十分狭窄的区间,在理论层面应该是无限趋近于消费上限的区间。

另外对于生产者而言,其产出所对应的消费弹性越强,市场出清的数量下限就越低④,毕竟任意数量都容易获得对应的市场出清⑤。基于此,可以判断的是:对于消费属性偏向刚性的食物而言,例如谷物,其消费区间的上限为刚性满足部分,而下限则距离上限很近,下限范围则取决于消费弹性的大小。在直观上,可以例证的是,谷物消费区间存在于一个狭小的数量范围内;相对的,对水产品而言,其消费区间可以在一个非常宽广的数量范围内。

从事实来看,在1998—2003年间,中国人均粮食产量从412.5公斤下降到334.3公斤,下降了19%,从而导致2003年国内粮食价格暴涨,由此可以大体推断出粮食消费数量的上下限区间范围。相对而言,1978年以来,人均水果产量从6.9公斤增长到200公斤,显示出非常宽广的消费空间。因此,从食物来看,其消费属性越偏向于刚性,则通过市场出清的数量上下界范围越窄;而消费属性越趋向于弹性,则市场出清的上下界范围就越宽。进一步,由于不同食物在属性上的可分性,即便是刚性食物也具备一定的弹性,这就使得这一类食物在消费上限数量的狭窄区间内变化。因此,从社会角度认识的粮食安全风险正是基于这种狭窄的变化区间。能够看到,在各国粮食政策的实际操作层面,其决策变化的区间也是非常狭小的,例如在2020年新冠肺炎疫情初期,相当数量的国家启动了粮食出口管制政策,但是很快又全部放开。

三、粮食安全的风险演化

仍然从理想条件出发,就粮食安全的供需平衡来看,其数量变化在上下界区间范围内波动应当是可以容忍的,或者说无须“人为”干预的,即“合理区间”。即便是干预,也是在超出合理区间范围以外才实施干预以使得供需平衡,换而言之,合理区间以外即“风险区间”。显然,风险区间仍然要以人类可应对性为边界。当前的问题在于,在现实中如何确定这样的边界,即阈值定义,这也是一个具体问题。从实践出发,在一个时空范围内具体设定数量阈值,特别是供给(产量、库存等)下界,早已是通行做法;不仅如此,在主要发达国家的农业支持政策当中,也包含了一定数量的去产能补贴,例如休耕补贴等,这实际上也是对产出上界进行一定的干预[12-13]。尽管实践与理论存在一定差异,但是在方向上是大体吻合的。

为了更好地识别合理区间与风险区间,仍然从现实问题入手,可以讨论的内容在于:在人类社会自然演化的背景下,粮食安全与粮食不安全之间是否存在内在关系。纵观人类发展历程,整体趋势是从粮食不安全走向粮食安全,现在的问题在于,这一过程会否逆转,或者说过程中会否存在反噬效应,即从粮食安全走向粮食不安全是否具有一般性?最近几年以来,无论是非洲猪瘟、新冠肺炎疫情,还是俄乌局势变化,使得人类对粮食安全风险敏感程度大幅度提高,但是从社会科学研究来看,讨论超过人类应对能力的风险并不具有一般意义。当人类长期处于无法有效应对风险的情景之下,那么实际上并不存在粮食安全问题,正如绿色革命之前的发展实践。

在人类对粮食安全风险的认识和应对能力提高的过程中,对应的是生产力的持续解放。化解可认识、可应对的粮食安全风险,本身说明人类的进步。在这个进步过程中,农业生产始终存在两个特征性事实,一是农业经营方式的变化,二是农业生产结构的调整。以下现象不仅在中国,也在世界范围内正在发生:相当数量的农业生产资源正在快速集中,农业生产在持续地大规模化和超大规模化[14](P147),中小农业生产者(包括传统小农)正在快速地退出农业生产;与此同时,农业产出结构不断更新,单位资源的农业产出价值越来越高,例如蔬菜、水果、花卉等经济作物对传统大田作物的替代[15](P11)。正因为如此,也引发了诸多的关注,成为粮食安全方面社会争议和批评的焦点。

实际上,从市场经济逻辑来看,无论是农业生产经营规模,还是农业产出结构调整,都说明粮食安全风险阈值的上界是存在的。其解释在于:在粮食生产领域,效率竞争的结果是规模经营[16](P18),也正是效率竞争促进了效率提升,从而使得粮食安全问题得到解决。因此,需要讨论的问题在于农业生产结构调整对粮食安全的影响。实际上,这个问题并不复杂,相对于谷物而言,经济作物的需求弹性更大,这就意味着经济作物的市场出清范围比谷物大得多,显然经济作物产出增长在一定范围内占用了传统谷物的生产资源,但是这种占用不会影响到粮食安全。原因在于,谷物需求刚性决定了价格对数量的敏感性,一旦危及粮食安全,那么谷物价格的上涨会重新配置农业生产资源,从而增加谷物产出。

再进一步地讨论,一是自发演化的农业生产结构调整,例如中国、欧洲大陆都历经了从谷物种植向经济作物种植的发展过程,中国明朝“改稻为桑”的政策在当时条件下也是失败的;二是殖民地种植园这种外来的商品农业生产,特别是经济作物生产模式,其物质基础存在于已经或接近满足粮食需要后通过自主演化或者外生引入更经济的商品农业生产,这一过程是不可逆的。

传统意义上,农业生产受到自然条件的约束,从而形成自然经济,无论在是中国的自由农户,还是在欧洲的农场庄园。在自然经济时代,农业生产资源的专用性是很强的,那么绝大部分农业生产呈现出刚性,无论是地块肥力,还是种子获得,都是刚性的。如果引入交换和价值概念,那么农业生产就显现出较大的弹性[17](P39)。举例来说,在传统盐碱地区,除了耐盐碱作物,其他作物是无法种植的,过去江苏盐城是棉花主要产区,现在也不再种植棉花了,原因在于土地和作物品种改良使得种植选择更为多样,耐盐的水稻品种显然更富有经济价值。

随着绿色革命发展,商品农业兴盛,在利润与宏观政策刺激下,农业生产适应自然、改造自然的能力大幅度提高,农业资源的专用性逐步下降⑥,如果不考虑成本代价的话,在山东寿光的日光温室里也可以生产香蕉,这就意味着农业生产的弹性得到极大的扩展。当产出弹性扩展时,需求刚性产品,例如谷物的市场失衡将很快被生产的变化所调整,而不会出现刚性需求无法被刚性生产满足的情况。所以农业生产调整,特别是向更高价值方向发展,在自然演化条件下,是满足粮食安全之后的新发展,也是必然结果,并不会对粮食安全带来影响,得到国际社会的广泛认同[18]。综合来看,现实中需要应对的粮食安全阈值风险应该是下界问题。

四、粮食安全的底线与公共政策

从社会发展的内生机制上来看,粮食安全的自然演化是趋向于走向能力上界的,即更好地保障粮食安全,而非损害粮食安全的。按照可认知性、可应对性的二分法标准,当面对可认知、可应对粮食安全风险时,需要的是长期持续提升人类能力,实际是提高农业生产力的过程。在很大程度上,这一过程属于社会发展的内生演化,与粮食安全的公共政策的干预并没有太大关系[19](P15),例如发达国家20世纪60年代以后纷纷采取激励政策鼓励农业生产,但最终都走向政策转型。

只有面对不可认知但可应对的粮食安全风险时,才需要相应公共政策的干预,包括具体的安全冗余策略、社会治理政策等。实际上,粮食安全的公共政策干预也仅限于粮食安全风险的下界问题,或者说是粮食安全的底线问题。说明此问题需要回到粮食安全的早期概念,粮食的刚性需求包含了人类生存权这样的天然人权,是不具备排他性的,即弱商品属性。面对这一问题,在政治上解释粮食安全就是实现食物的非稀缺性和非排他性,从而解决经济配置的弊端,实现人类生存权,进而服务于政治自由主义[20-21]。严格意义上,正是自由经济导致的“市场失灵”塑造了对饥饿的社会管理,这也是粮食安全的狭义内容。所以,在概念上,当前讨论的粮食安全风险主要反映社会发展水平,是内生能力问题;而粮食安全底线才是公共政策问题,是外生手段问题。从社会发展来看粮食安全,需要面对的是农业生产能力问题;从公共政策角度则需要考虑粮食安全策略,其中关键政策在于粮食安全底线建构。

如前所述,从人类社会自然演化来看,粮食安全的自然演化方向是积极的,但是在个别时空条件下,仍然会出现不同程度的意外,就此需要筑牢粮食安全底线。实际上,设计粮食安全的公共政策的目的在于应对个别时空条件下的短期变化,是临时性救济,从而确保社会生活的连续性。其必要条件在于应对意外变化的强度(安全冗余)和社会治理状况,基于中国当前的经济社会发展,粮食安全底线的必要条件更偏向于社会治理水平。之所以如此,粮食安全的底线逻辑并不是着眼于长期农业生产和农产品市场的问题,而是在特定时空范围内提供必要物资救济,主要反映的是社会治理能力和治理水平,这也日益成为国际社会的共识[22](P585)。毕竟,相对于农业生产而言,农产品分配所需要的社会资源更为复杂,即便存在足够的粮食安全冗余,如果没有足够的社会治理能力,那么也很难确保粮食安全底线。

可以通过现有经验数据验证粮食安全风险与底线之间的关系,基于联合国粮农组织与世界银行公布数据建立的模型结果显示:1.现有粮食生产能力与政府治理⑦没有直接关系。2.营养不良人口比例与政府治理和人均耕地存在相关关系:政府治理水平越高,国民营养状况越好;人均耕地规模越大,国民营养状况越好。这也说明,粮食生产能力内嵌于经济社会发展,与相应公共政策的支持固然有一定关系,但是从长期看,经济社会发展的作用显然大于公共政策的作用,例如工业革命和绿色革命对农业产出增长贡献要明显大于同时期的财政支持和补贴措施;而政府治理对营养不良人口比例有着重要的作用,说明社会治理状况对食物分配起到了很大的影响,也意味着筑牢粮食安全底线的关键在于社会治理。

简而言之,应对粮食安全风险主要有赖于人类的经济社会发展。从演化趋势来看,粮食产出是从匮乏走向富足的过程,在这一过程中也自然产生了“粮食安全”概念,这一概念存在于某个合理的区间范围内,超过上界的供应会造成浪费,低于下界的供应则会带来人道主义灾难。以经济自由主义的观点,对粮食安全不必施加任何干预,市场会自动优化粮食配置;但是从政治自由主义的观点出发,即便在一个食物总量富足的社会,也会存在饥饿问题,因此有必要对粮食分配进行公共政策干预。透过对粮食安全风险的识别,容易得出,粮食安全风险下界,即粮食安全底线,是独立于经济系统的。为筑牢粮食安全底线,有必要在社会治理方面采取措施,尤其是施加公共政策干预。

五、粮食安全中的储备政策

(一)粮食安全冗余的基本逻辑

在现代社会,粮食安全存在的两个关键因素,一是数量保障,即粮食供给;二是社会治理,即良治环境。从具体问题出发,以中国为例,从2020年全球政府治理指数来看⑧,在全球214个国家和地区中排名全球第58位,整体处于较好的状态。可供类比的是,意大利政府治理指数排名70,印度排名为71。而营养不良状况的重灾区往往处于政府治理排名70以后的国家。对于当前中国粮食安全而言,社会治理并不构成明显约束,因此,粮食安全的底线策略仍然是基于刚性消费的数量保障。从政策工具箱的角度,可选的公共政策有不少,但是对于当前中国粮食安全底线而言,最直接的公共政策应当是粮食储备,这也是政策比较的结果。

实际上,粮食储备也是粮食供应的日常所需。农作物季产年销是自然特征,尽管开放程度提高、地理来源增加使得粮食供应更加多样化,但库存和储备机制始终存在,只不过规模与运行情况有所差异而已。当前发达国家的年末粮食库存占全年消费比例在持续下降,而中国保持一个相对较高的水平,这属于不同的策略[23](P1)。对于多数发达国家而言,由于越过了粮食安全的数量阶段,对粮食安全并不存在特定的政策目标,所以最终粮食库存降到市场最低状态。相对而言,中国政府始终重视粮食安全,尤其强调粮食安全的底线思维,所以人为设定安全冗余标准。

从安全冗余的一般理解出发,在某个特定的时空条件下,储备水平越高,安全性越好,但是越高的冗余则对应越高的经济成本。这也意味着,安全与成本是矛盾的,那么作为公共政策的粮食储备,并不存在约束条件下的优化问题,毕竟库存和储备只取决于经济成本,安全冗余水平与公共财政预算是高度相关的。所以在一般逻辑上,粮食储备政策是严格外生的,简而言之,就是“花多少钱办多少事”。但是,这并不意味着可以通过支出增加而无限提高库存水平,粮食安全冗余显然存在物理上限,这取决于对特定时空条件的理解,或者说对预期的判断。

在一个“正常”的年份,即在农业生产连续的背景下,粮食储备的物理上限理论上不会超过100%⑨,持续超过100%的粮食储备将会有部分最终成为陈化粮食,当前尽管保管条件改善,但是从理论上说,势必存在合理的粮食品质区间。意即,过度的粮食储备会导致陈化粮,而陈化粮会带来经济损失,而这部分经济损失是无谓损失,这也构成了粮食储备的物理上限。因此,粮食储备的物理上限将永远无法有效应对“不正常”的极限情景,例如全球粮食多年绝收。任何的粮食储备带来的安全冗余只是应对特定时空的合理情景,例如自然灾害带来的减产,区域局势紧张带来的短期价格上涨等。

(二)中国粮食储备

从基本逻辑来看,为了提高粮食安全冗余而设置的粮食储备属于公共政策,是外生于经济系统的。该逻辑在整体上是成立的,但是面对各国的具体情况,也存在较大差异,最具代表性的事实是中国粮食储备。根据联合国粮农组织的农产品市场信息系统(AMIS)估计,2021、2022年度,中国小麦库存消费比为93.7%。可供参照的,美国库存消费比为57.6%。库存高低只是客观结果,在面对预期价格上涨的背景下具有财富效应,而面对预期价格下跌背景下则需要承担损失。从全球粮食市场的长期性来看,下跌的时期要多于上涨的时期,库存越高,其面临的损失越大。这也是发达国家持续降低粮食库存的根本原因,符合粮食储备的基本逻辑。

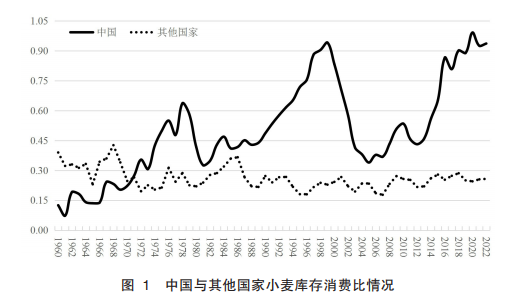

显然,从中国粮食安全的底线出发,必定存在相应的安全阈值。实际上从库存消费比情况来看,这一安全阈值比较明了,大体在30%左右(如图1所示)。以小麦为例,改革开放以来,库存消费比有两个低点,分别是1981年的32.6%和2005年的34%,据此可以大体判断出粮食安全的库存消费比为30%。可供对照的,除中国以外的其他国家小麦库存消费比的平均水平为26%。显然,中国在1981年和2005年到达库存消费比的低点以后并没有继续下降,如果不存在人为设置粮食安全阈值的话,那么中国粮食库存消费情况将会与全球平均水平相一致,因此可以判断中国粮食安全底线的库存消费阈值为30%。按照反证法,如果安全阈值为100%,那就意味着既定政策目标从未实现;同样,如果安全阈值为60%,那就意味着多数年份既定政策目标未实现,因此安全阈值势必为库存消费比最低的年份。

数据来源:联合国粮农组织农产品市场信息系统(AMIS)。

如果把库存消费比作为粮食安全底线阈值,中国的阈值并不比国际水平高出太多。但是从历史来看,中国粮食库存确实存在阶段性库存消费比过高,其主要原因在于供需的结构性失衡,毕竟当前人均口粮消费量在持续下降,而产出始终维持高位。从科学态度出发,针对当前的粮食库存消费比较高的情况,存在政策适度调整的空间,当然这取决于政策的目标导向。据此来看,涉及中国粮食安全的储备政策并无不当,起到了安全冗余的效果。

六、小结

新冠肺炎疫情以来,叠加国际政治经济形势变化,全球粮食市场及饥饿状况均出现了恶化,各国政府均加强了粮食安全的公共政策供给,尽管如此,在整体未能缓解全球粮食安全恶化的形势下,边缘人口的营养不良状况仍在加剧。通过分析可以得出,粮食安全本身作为政治目标出现,其蕴含的公共政策含义是超越一般经济政策的,这也使得不同的粮食安全底线策略对应不同的公共政策。这些公共政策可能会对应不同的公共支出,但是无法使用经济评价来判断“好坏优劣”。

尽管如此,需要明确的是,面向粮食安全底线的公共政策是外生的,对农业和粮食产需本身不会带来内生影响,即粮食安全的公共政策更多的是救济性的,而非发展性的。举例来说,无论是提高粮食收购价格、增加粮食库存水平,还是提高对农业生产者的收入补贴,对提高农业生产的劳动生产率都不会有太大作用,尽管这些公共政策在客观上增加安全冗余。因此,粮食安全的政治目标与经济目标在底线逻辑上并不一致,但是在高线逻辑上是一致的。当所有人都可以拥有食物获取自由时,政治目标和经济目标是重合的;但是,当现代社会面临饥荒增加的情况时,经济目标在很大程度上是默许社会达尔文主义的,即通过经济手段实现社会正向淘汰,从而实现农业生产的经济更新,而政治目标对此是无法容忍的,需要进行底线建构。简单来说,粮食安全的底线建构是对社会公平与经济效率之间的再平衡,政治目标倾向于社会公平,而经济目标倾向于效率提升。当然,这个问题在当今世界已经取得基本共识,即人类生存权优先。

从内生经济系统来说,面对刚性消费和弹性生产,市场自发调整的范围是狭小的,因此救济只能依赖外生公共政策。但是从公共政策的运行来看,仍然需要格外小心,一方面是公共政策有赖于良治的社会治理环境,现有条件下的粮食安全对社会治理的需求要大于物质基础,毫无疑问,当前面临饥饿的国家并不是真正缺粮,更多的其实是良治环境;另一方面,政策重心应当集中在救济性、短期性上,不应将公共政策过度延展到内生系统,这时往往会导致外生政策对内生系统的干预加深,有可能影响内生系统的自然演化发展,毕竟人类发展就是一部逐步告别饥饿的历史,其主要动力机制源于内生发展和经济更新。

从公共政策的工具和尺度来看,粮食安全底线可以简单对应为粮食储备水平。实际上,粮食储备水平只是粮食安全冗余的一个简单指标。在具体工作中,如果将粮食安全冗余简单理解为粮食储备,那么极端条件下有可能出现的场景是吃白米饭。原因在于,单纯追求一个简单指标有可能会损失食物的多样性。当前的粮食安全底线在于保障人体的基础能量代谢,从生理需求来说,人体所需营养素仍然是多样的。试想在吃白米饭的场景下,社会缺乏的显然不只是蔬菜、肉类、调味品等,其他诸如药品、燃料、纺织品等物资都是全面匮乏的,势必会导致相当数量的人口因为其他原因失去生命。因此,粮食安全是现代社会物资保障体系的一个代名词,并不应简单理解为农业生产和农产品供应,更不能庸俗化为粮食储备。

注释:

① 粮食安全的最初概念本身带有很强的西方政治自由主义色彩,从其对应的事实来看,包括了供应、获取、稳定性、食物质量等多个领域。为了简化研究,在本文的粮食安全概念中,主要侧重于粮食生产及相应政策问题。

②仅仅是例举,下同,没有特定含义;具体的消费属性需要具体研究,至于刚性消费多少、弹性消费多少,也可以从消费群体的比例入手。一个基本事实是,当收入水平相对食物价格越高,食物自身的刚性越大,反之亦然。

③关于产出弹性和刚性问题,本文不作讨论。

④本质上是弹性越大,市场出清的下限越低,上限也越高,即市场出清的区间范围越大。

⑤并非因为产出不足导致的强制出清。

⑥大规模商品农业生产的资产专用性另当别论,此处资产专用性是相对于自然经济时代而言。

⑦此处用政府治理作为社会治理的一个衡量标志。

⑧数据来源:世界银行WGI指数。

⑨库存消费比:年末粮食库存数量/全年粮食消费量

参考文献

[1]厉为民.世界粮食安全储备[J].世界农业,1986(10):9-10.

[2]钟甫宁.稳定的政策和统一的市场对我国粮食安全的影响[J].中国农村经济,1995(7):44-47.

[3]GALOR O,MOAV O. Natural Selection and the Evolution of Life Expectancy[J].Minerva Center for Economic Growth Paper,2005(2-5).

[4]PRESTON S H. The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development[J].Population Studies,1975,29(2):231-248.

[5]KNIGHT F H .Risk,UncertaintyandProfit[M].HoughtonMifflin,1921.

[6]ANDERSON K,TYERS R. European Community grain and meat policies:effects on international prices,trade and welfare[J].European Review of Agricultural Economics,1984,11(4):367-394.

[7]GILLIGAN D O,HODDINOTT J. Is there persistence in the impact of emergency food aid?evidence on consumption,food security,and assets in rural Ethiopia[J].American Journal of Agricultural Economics,2007,89(2):225-242.

[8]朱增勇,李梦希,孟君丽.非洲猪瘟对中国生猪市场和产业发展影响的研究[J].价格理论与实践,2019(7):20-23.

[9]UDMALE P,PAL I,SZABO S,et al. Global food security in the context of COVID-19:a scenario-based exploratory analysis[J].Progress in Disaster Science,2020(7):100-120.

[10]CRANFIELD J,HERTEL T,PRECKEL P.Amodified,implicit,directly additive demand system[J].Applied Economics,2005(42):143-155.

[11]RIMMER M,POWELL A.An implicitly directly additive demand system:estimates for Australia[J].1992.

[12]BULLOCK D S,SALHOFER K.Judging agricultural policies:a survey[J].Agricultural Economics,2003,28(3):225-243.

[13]ALONS G.Environmental policy integration in the EU’s common agricultural policy:greening or greenwashing?[J].Journal of European Public Policy,2017,24(11):1604-1622.

[14]SUMNER D A. American Farms Keep Growing:Size,Productivity,and Policy[J].Journal of Economic Perspectives,2014,28(1):147-166.

[15]VAN DEN BROECK G,MAERTENS M.Horticultural exports and food security in developing countries[J].Global food security in developing countries [J].Global food security,2016(10):11-20.

[16]胡冰川.全球农产品市场的一般性解释框架[J].世界农业,2020(6):18-24.

[17]李周,蔡昉,金和辉,等.论我国农业由传统方式向现代方式的转化[J].经济研究,1990(6):39-50.

[18]KYDD J. Ex-post evaluation study of IFPRI’s research on high-value agriculture,1994—2010[R].Washington,D.C.:International Food Policy Research Institute(IFPRI),2015.

[19]LATRUFFE L,DESJEUX Y. Common agricultural policy support,technical efficiency and productivity change in French agriculture[J].Review of Agricultural,Food and Environmental Studies,2016,97(1):15-28.

[20]FRIEDMANN H.The political economy of food:the rise and fall of the postwar international food order[J].American Journal of Sociology,1982(88):248-286.

[21]NALLY D. The biopolitics of food provisioning[J].Transactions of the Institute of British Geographers,2011,36(1):37-53.

[22]CANDEL J J L.Food security governance:a systematic literature review[J].Food Security,2014,6(4):585-601.[23]胡冰川.世界农产品的库存变化与中国因素[J].湖州师范学院学报,2015,37(9):1-9.

(作者系中国社会科学院农村发展研究所农产品贸易与政策研究室主任,研究员,博士生导师,中国国外农业经济研究会秘书长;中国乡村发现网转自:《治理现代化研究》2022年第5期)

(扫一扫,更多精彩内容!)