——基于坦桑尼亚莫罗戈罗省的农户调查

内容提要:本文选取了中国科技部项目推广的劳动密集型玉米生产技术所在地坦桑尼亚地区进行农户调研,实证分析了农户禀赋以及技术干预对非洲农户采纳新技术的决策影响。研究结果表明,户主性别、农户土地、资本投入量、是否参与培训以及如何接受新技术渠道是影响农户接受新技术的关键因素。并由研究结论提出,中国在非洲农业技术推广的过程中应在技术选择、推广对象以及推广体系等方面做好策略准备。

关键词:技术采纳;农业援助;非洲农户;资源禀赋;平行经验转移

一、引言

改革开放以来,中国通过发展农业促进减贫,从根本上改变了农村微观经济结构,使农业生产率不断提高,从而解决了农民的温饱问题[1]。近年来,中国加大了对非洲的农业援助,但由于中国与非洲国家在自然条件、政治体制、经济制度和社会文化等方面都存在很大的差异,“中国模式”不可能完全移植到非洲国家,因此选择因地制宜的方法是中国对非洲进行平行经验转移的坚实基础,即将中国在前一个发展阶段经过试验和检验的经验移植到非洲,然后重新进行试验和推广,与受援国的地方性体系进行适应,而中国和受援国都能根据自身政治、经济利益诉求,在互动中共同探索中国发展经验的再生产和地方化[2]。而中国的农业技术体系已从以高劳动投入的精耕细作、集约利用资源,演化成为劳动力投入与现代物质要素投入并举的农业生产模式,而非洲国家由于农村地区落后的基础设施以及政府对于农业研究以及推广的关注的不重视[3],导致非洲在农业生产方面依旧裹足不前。因此需要非洲国家政府加大对研究、推广的支持,使中国技术迅速适应受援国的实际情况。

劳动密集型生产技术是中国小农式“精耕细作”生产方式,其背景是由于我国自身人地关系紧张,直接促成了在单位面积过小的土地上精耕细作的耕作方式,小农所面临的生计压力,直接导致了劳动力高度集约化的“内卷”[4]。而正是由于中国的基本现实是人多地少,因此迫使小农户们不得不在如此小的块地上,费尽心力、殚精竭虑,从而不断积累了极其丰富的管理、经营经验[5]。也有观点认为,劳动密集型农业技术是中国小农户减贫的成功经验之一[6]。本文拟研究中国劳动密集型种植技术对于坦桑尼亚农户的接受情况,通过分析农户禀赋以及农业技术干预是通过何种方式影响当地农户接纳新技术,得出中国技术是否能在坦桑尼亚地区进行应用,并且试图找出与中国农业推广过程中的差异点。技术上,通过分层回归对比分析模型的拟合效果来验证假设,研究结论有望对中国农业技术在非洲地区的推广与传播提供策略启示。

二、研究假设与模型构建

(一)研究假设

目前国内外已有大量学者对影响农户技术选择行为的因素进行了相关研究,并从不同的角度进行了归类和分析。基于现有研究[7—13],本文将非洲农户对于劳动密集型技术的采纳定义为新型农业技术的采纳行为,可以认为农户接受新型农业技术受到户主特征、要素投入、农户信息资源、技术干预的影响。因此本文提出以下假设:

假设1:户主特征对农户采用新技术具有显著的影响。

户主特征主要为户主年龄、户主性别、户主受教育时间。其中,户主年龄验隐含着经验因素,因此年龄越大接受新技术的可能性越大[11]。户主性别方面,男性被认为在获取某些资源方面比女方更具优势,因此对新技术的收益感也高于女性[13],并且女性趋于保守,接纳新技术的意愿也较低。户主受教育程度方面被认为对技术采纳具有正面效应[14]。

假设2:农业生产要素投入情况对农户采用新技术具有显著的影响。

劳动密集型农业生产技术是在土地面积有限的情况下,通过增加劳动力投入的精耕细作以达到产量增加的技术。因此,耕地面积同劳动是互补的关系[9],即土地越少,投入的劳动力便会增加,选择劳动密集型技术的可能性便会越大。家庭劳动力方面,拥有劳动力越多的农户越希望选择劳动力密集型技术。在资本投入方面,非洲农业由于对于市场购买化肥、农药的需求不大,根据调研的情况来看,在农业耕种期间的资本投入绝大部分是用来雇用劳动力,另一部分是用于雇用拖拉机,且价格稳定。因此,在此我们假设,投入资本越多的农户越容易选择新技术。

假设3:农户信息资源对农户采用新技术具有显著的影响。

根据调研的当地情况显示,坦桑尼亚的村落通常设有一座村公所,来供当地村民学习新的农业知识,而农户家庭与村公所的距离是反映了农户获得相关信息的方便程度,因此本文假设农户与村公所的距离对农户采用新技术具有负向影响。而农户是否拥有手机及数量是农户获取信息的另一个关键因素,本文假设农户手机拥有量对农户选择新技术会产生显著正向的影响。

假设4:农户技术干预对农户采用新技术具有显著的影响。

在农业技术推广的进程中,对农户进行技术的培训是农业技术进行推广的十分关键的一个步骤。我国在农业推广的过程中,农民田间学校能够显著地促进农户接受新的技术[13]。因此,本文假设对农户进行新技术培训对于农户采纳新技术具有显著正向的影响。而由于在坦桑尼亚的农业推广体系中,很少做到中国自上而下的农业推广机制,在中国技术推广的过程当中,中国项目组对各级农业推广官员进行了相关技术的培训,以期在接下来的培训中起到一定的作用。除此之外,村民之间的相互交流也会对技术的传播起到十分关键的作用[5]。因此,本文假设不同的技术传播渠道对于农户接受新技术具有显著的影响。

(二)模型构建

本文采用农户能否采纳新技术选择行为作为模型的因变量,即如果该农户在上一年采用了中国技术则赋值为1,农户未采用而沿用了当地技术赋值为0。由于因变量为非连续实数,因此典型的线性回归模型不适合本文的研究。本文采用了二元Logit模型构造函数关系。农户采纳中国技术的概率是由一个关于户主特征、农业生产要素投入、农户信息资源、中国技术干预的函数决定的。其累计分布函数表述为:

其中:i为第i个农户;Yi为农户i的采纳决策;Xij为农户i对应的第j个解释变量,包括户主特征、农业生产要素投入、农户信息资源、中国技术干预等因素(见表1);α为截距项,β为系数向量,μ为误差项。由公式(1)可以得到,第i个农户采纳新技术与传统技术的机会比率为:

对公式(2)两边取自然对数,由此构建出机会比率对数关于各个解释变量的线性函数:

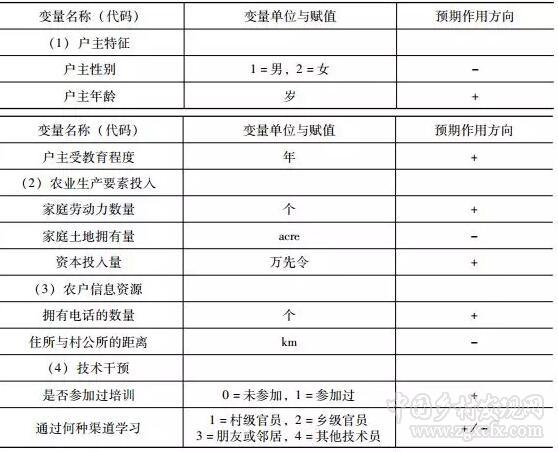

由于技术采纳研究的对象是农户个体层次的,农户只具备0—1决策,当Pi等于0或1时,公式(3)显然是没有任何意义的,无法运用OLS进行估计,需要在非线性估计过程中使用极大似然估计方法。因此,模型采用似然比(MLE)对模型中的参数进行估计。模型中各项因素对应的解释变量及其对应因变量的预期作用见表1。

表1 自变量名称及对因变量的预期作用方向

三、数据来源与样本基本特征

课题组深入到坦桑尼亚莫罗戈罗省(Morogoro)进行农户访问调查,以中国科技部项目、中国坦桑尼亚联合研究中心项目正在推广的中国劳动密集型玉米种植技术为例,收集的农户样本数据涵盖2个行政村,数据的收集工作完成于2016年7—8月。莫罗戈罗省位于坦桑尼亚东部,面积达7.0624万平方公里,大部分属于热带草原气候,年降雨量达750—1000毫米,距离达累斯萨拉姆184公里,并有公路、铁路相通。农作物主要为玉米、芝麻、向日葵、木薯。该地区自然资源相对丰富,但农业发展水平相对落后,农田基础设施较差,尤其缺乏水资源配置所需要的基础设施,绝大多数家庭仍以雨水作为主要灌溉手段。农户家庭对灾害风险的抵御能力较低,粮食生产率低,缺乏与市场的有效链接,牲畜饲养率低,粮食安全问题频繁发生,贫困问题严重。因此,基于上述问题,如何有效促进农业技术的改进与推广成为了当地政府部门面临的现实问题。

劳动密集型玉米种植技术,是为了适应坦桑尼亚农业生产现状所运用的中国玉米种植技术。根据项目组前期调研发现,坦桑尼亚农户在玉米种植期间,种子浪费率较高,土地运用率不足,没有除草环节且由于化肥价格较高而极少使用化肥,因此中国专家提出将中国在20世纪70年代普遍运用的劳动密集型生产技术转移到坦桑尼亚。该技术要求在播种前进行耙地至10—15厘米,按照75厘米×30厘米的行间距和株距进行播种,每个穴2粒种子,每英亩运用10千克的种子,并且要求在萌芽阶段进行第一次除草,在打芽之前进行第二次和第三次除草,并在除草期间将土地拢起。该技术相对于坦桑尼亚传统玉米种植技术的区别在于,农户将在玉米耕种期间投入更多的人力,但会大幅提高玉米种植的产量。

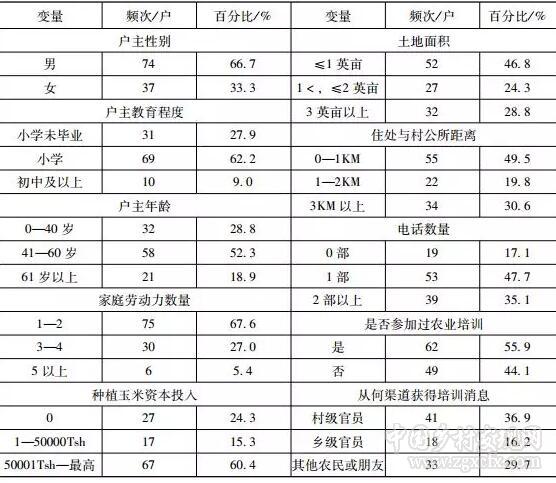

课题组于2016年7—8月进入对该技术运用的样本村进行数据收集,共采访农户120户,收集到有效问卷达111份,问卷有效率达到92.5%,样本农户的基本特征见表2。

表2 农户基本信息描述性统计

四、农户采纳劳动密集型技术的影响因素分析

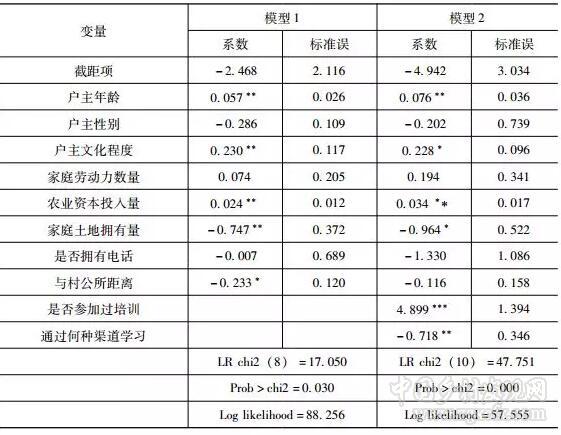

根据研究假设和模型,以农户技术采纳决策为因变量,以农户资源禀赋、技术干预等方面的影响因素作为解释变量,采用分层回归的方法,通过两种模型对比检验拟合效果。表3中的传统模型首先放入的是户主特征、农业生产要素投入量、农户信息资源因素,模型2基于传统模型增加了技术干预因素,即包括是否参加过培训以及通过何种渠道学习。检验与农户新技术采纳决策的假设关系。

表3 回归模型估计结果

注:***、**、*分别为1%、5%、10%的显著性水平。

根据表3的估计结果显示,两个模型均通过了似然比统计量的显著性检验,拟合优度良好。LR统计值表明,加入技术干预因素的模型二的LR值大于传统农户禀赋模型的模型一的LR值,且从似然估计函数值模型二小于模型一来看,加入了技术干预因素的模型二的模型拟合程度优于模型一,说明模型二具有更强的解释力。

(一)户主特征对于农户选择新技术的影响分析

根据表3的结果显示,在户主特征方面,户主年龄、户主文化程度与新技术采纳情况呈显著正相关关系,其中,户主年龄为1%的显著水平上正向相关,户主性别与新技术采纳没有显著关系。表明,户主年龄越大越容易采纳新技术,这是因为随着年龄的增长,对于农耕技术的经验掌握也在不断增加,对于接纳新技术的能力也会有所提高,这与我们的假设一致。户主的教育程度上,所受到的教育水平越高,越容易接受新技术,也符合我们的预期假设。而对于性别并不显著,这是由于,访问的户主多为男性,而非洲农业的实际情况为,在农业耕种方面女性占有更大的话语权[16],男性参与更多的为非农的工作来补贴家用,因此由于数据的限制,该因素并不显著。

(二)农户要素投入对于农户选择新技术的影响分析

农业生产要素投入方面,家庭土地拥有量与是否采纳新技术呈显著负相关关系,农业生产资本投入量与是否采纳新技术呈显著正相关关系,农户家庭劳动力数量与是否采纳新技术没有显著的关系。劳动密集型玉米种植技术,需要在前期耙地、中期除草等农耕操作中投入更多的劳动力,而坦桑尼亚农户在农业生产过程中如遇到劳动力不足的现象,会雇用当地的农民以补充劳动力不足的现象,而农户本身也会充当被雇用的角色,而由于坦桑尼亚当地在农业耕种当中极少使用化肥,种子也都是可以免费获得,因此雇用劳动力投入的资金,以及雇用拖拉机的成本为农业生产投入的唯一两项资本投入。所以,农业生产资本投入越高的农户表明其投入资金的意愿越大,因此选择劳动密集型耕种技术的概率便会增加,这符合我们的预期假设。而在土地方面,家庭土地拥有量越少的农户选择新技术的概率越高,这是由于当地农户土地面积拥有量相对较少,且较为集中在1—2公顷,而根据调研得知,坦桑尼亚农民的收入来源大部分靠的是农业收入,因此,土地拥有量少的农户在收入上也是相对较低的,因此选择中国劳动密集型技术的是在土地有限的情况下,增加劳动力的投入,虽然会付出一定的成本,但对于整体收入提升的情况而言,选择新技术还是一个合理的选择,这也符合该技术在中国的适用条件,因此该假设也成立。

(三)农户信息资源对农户采用新技术具有的影响分析

在农户信息资源是否对农户选择新技术产生影响方面,根据表3的结果显示,农户拥有电话的数量,没有对农户是否选择新技术产生显著的影响。而与村公所距离在模型一中为10%的情况下对于农户采用新技术具有负的相关关系,这符合一开始的假设,因为距离村公所越近所得到的新技术的信息越多,但在模型二加入了技术干预的情况下,这一条件要素变得不显著了,这是由于在新技术推广的过程中,由于受到了中国项目组人员的直接培训,并且能得到一定的酬劳,因此农业推广员相对比其他农业推广项目工作更加积极,因此农户得到中国新技术的信息便会随之增多,因此与村公所的距离在中国技术推广的过程中不成为传播的阻碍因素。

(四)农户技术干预对农户采用新技术具有显著的影响

技术干预方面,农户是否参加过培训对于农户选择新技术在1%的水平上显著,通过何种渠道对于农户选择新技术在10%的水平上显著。项目组在农业推广期间,会由中国的技术人员教授给各级农业推广人员,并由各级农业推广人员定期召开培训大会来培训选择接受新技术的农民,因此,是否参与培训对农民选择新技术具有显著的正向影响。而此次培训工作是由项目组中方人员赴实地进行培训进行农户培训,并且教授给莫罗戈罗省政府官员,并由他们共同在播种初期进行示范操作,在耕种中期,村级、乡级示范官员会进行监督以及示范,而仅有少部分村民是由从村民、朋友、邻居得知新技术的好处而选择使用劳动密集型玉米种植技术,因此,通过不同学习渠道选择新技术是具有显著差异的。

五、结论与建议

(一)主要研究结论

在南南合作的框架下,中国对非洲的援助受到了全世界的关注,非洲各国十分迫切地学习中国的发展经验,而中国也需要非洲来验证并实践自己的发展经验。而中国对非洲的平行经验转移的过程中,由于文化、政治、自然环境、社会环境等因素,使得中国的经验“落地”产生一定的困难。本文以中国在坦桑尼亚推广的劳动密集型玉米种植技术为切入点,以农户接受中国技术与否作为因变量,户主特征、农业生产要素投入、农户信息资源、技术干预四个大方面,10个因素进行分层分析,力图验证中国农业技术的是否能在当地适用,并且试图发现在坦桑尼亚进行农业技术推广与中国之间的差异。

首先,户主特征方面。户主年龄与户主受教育程度与农户接受新技术具有显著正相关关系,这与我国相关研究得出的结论一致。但在户主性别上,这一因素不显著,这是由于在坦桑尼亚的农业生产过程中,女性具有了很大的主导作用,男性不再是主导家庭农业生产决策的唯一因素。

其次,农业生产要素投入方面。农户投入的土地面积与农户接受新技术具有显著负相关关系,这是由于中国的劳动密集型农业技术是由于中国人地关系紧张所逐渐演变出的精耕细作的技术,因此该技术在设计之初便是面向土地拥有量有限的农户的,因此土地拥有量越少的农户其采纳该技术的意愿越强烈。而农户资本投入量与农户接受新技术具有显著的正相关关系这也符合我国农业发展的规律。而家庭劳动力数量方面,由于家庭劳动力不足时可以一定的价格雇用其他农户来解决劳动力不足的问题,因此这与我国的传统存在一定的差异,在我国农业生产出现劳动力不足的情况,一般的贫困农户大多会选择请自己的亲朋好友过来帮忙,不付酬劳,但会通过宴请等方式对雇用的人进行一定的补偿,而数据的分析结果恰好证明了这一点。

再次,农户信息资源方面。农户住所距离村公所的距离在未加入技术干预条件时显著,而加入后变得不显著。这是由于中国自古以来推行的自上而下的管理方式,是具有极高信息传播效率的农业推广方式。此次中国技术传播的过程中项目组通过培训农业推广官员的方式,使当地官员更多地学习了中国农业推广的管理方式,使得农业信息传播到农民变得更加有效。而农民具有手机的数量与农民接受新技术不显著,这说明了手机数量的多少,并不是非洲农民接受农业信息的有效途径。

最后,技术干预方面。中国农业推广过程中善于施用的农民田间学校的方式,在坦桑尼亚依旧适用,即通过增加农民对新技术的认识,以及培训,对农民接受新技术的概率具有很显著的正向作用。而通过不同个体、组织的渠道获得新技术的知识,对于非洲农户来说也具有很显著的作用,说明了非洲农户想了解适用技术的渠道不仅仅是通过培训,也可以通过朋友之间的传授,以及其他各级农业推广官员的直接传授。

(二)建议

根据上述结论,中国在非洲当地农业进行技术推广项目应注意以下几点:第一,在农业推广的技术上,应该选择适合当地农业生产条件的技术。比如:由于非洲购买化肥、农药要素价格偏高,但劳动力价格相对低廉,因此在资本投入量、土地投入量不变的情况下,通过选择劳动密集型的技术,可以增加劳动力的投入,并且可以大幅提高农业作物的生产量,有效解决由于农作物产量不足而导致的农业收入低导致的贫困问题;第二,在农业推广的对象上,由于非洲国家在农业生产过程中,女性占据了绝大部分的决策权,因此在技术传播的过程中,多以邀请农户家庭中的女性为主,这样在传播技术的效率上可以事半功倍,提高新技术在推广过程中被农户采纳的概率;第三,在农业推广的过程中,中国方面应多与当地政府进行合作,将中国优秀的农业推广经验推荐给当地的政府官员,并通过参与式的方法,将中国优秀的发展经验推广到非洲政府,并由政府官员通过自上而下的方式传授给农民,最终做到中国经验的平行转移。

作者简介:陈玮冰,中国农业大学人文与发展学院区域经济学专业博士生;武晋,中国农业大学人文与发展学院副院长,博士、教授。

中国乡村发现网转自:《中国农村研究》2018年 上

(扫一扫,更多精彩内容!)