中国乡村振兴及其地域空间重构

——特色小镇与美丽乡村同建振兴乡村的案例、经验及未来

摘要:中国农村全面复兴始于中华人民共和国成立, 特色小镇与美丽乡村同建, 推进中国乡村振兴进入地域空间重构和综合价值追求的新阶段。农业产业多元价值追求拓展到农村地域空间内一、二、三产业融合发展, 农村现代化推向特色小镇和美丽乡村同步规划建设新阶段, 农民与市民的收入水平、生活品质、权益保障和基本公共服务等方面的差距全面缩小;农村地域空间内同时嵌入了“四化同步推进”“城乡一体化”“基本公共服务均等化”“留得住绿水青山”“记得住乡愁”等多重愿景, 伟大复兴中国梦赋予“乡村振兴”的重大历史使命将逐步实现。下一步, 应该以县域为单元, 以乡村振兴为重心, 以特色小镇和美丽乡村同步规划建设为抓手, 制定更加具体可行的“乡村振兴”计划和推进政策。

“地域是从事生产和生活的人类活动的场所, 是在经济社会和自然方面都具有一定自律性和个性的完整的地理空间”[1]。按这一定义延展, 农村地域则是指县以下不同层级的地理空间。中国农村地域空间包含乡 (镇) 和建制村两个行政管理层级, 即乡 (镇) 域地理空间、村域地理空间。这是两个土地及其他资源权属边界清晰, 成员利益及其归属关系明白, 行政区域经济社会管理职能完整的行政区域空间。“乡村振兴”应包括上述两个地域空间内的特色小镇 (含森林小镇, 全文同, 不赘述) 和美丽乡村同步规划、建设与和谐, 农业现代化、农村三产业融合发展、农民生活品质大幅度提升, 域内生态环境和精神文明普遍向好。

一、中国乡村振兴已进入到农村地域空间综合价值追求新阶段

(一) 中国农村全面复兴从农业始, 从主要追求经济价值阶段, 渐次进入追求生态环境价值、生活价值等多元价值新阶段

中国农村全面复兴始于中华人民共和国成立。中国共产党执掌政权接手治理的中国农村, 是一个处于“崩溃与动荡之状态中”[2]千疮百孔的农村。“农村经济之衰落, 在中国已成普遍之现象。水旱蝗虫之天灾, 兵匪苛捐之人祸, 物价飞涨, 举债之绝路”[3]。因此, 新中国农村全面复兴首先是农业复兴。中央广播电台的一句公益广告词———“啥叫新中国?新中国就是人人有饭吃”, 形象地说明了中华人民共和国成立后农业生产的主要任务:要在最短的时间内, 迅速恢复处于崩溃边缘的农业经济, 确保粮食供应满足国民生存最低要求。

1949—2000年, 中国农业主要追求经济价值, “以粮为纲”是那个时代农业生产的中心任务。从1949年到1978年, 中国农业一直承载着保障国民“生存水准之上”的粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、奶类等大宗农产品生产和供给。“发展生产、保障供给”形象地阐释了新中国前30年间的农业, 主要追求其经济价值, 始终“处于一味重视生产的扩大和发展的‘生产的农学’阶段”[1]。

1980年代, 由于农业机械化、水利化、化肥化、电气化持续推进, 加之农村基本经济制度改革成果初显, 大宗农产品产量稳定增长, 供给稳定, 追求可持续农业和提升国民生活品质的要求逐渐显现, 农业的生态环境价值开始受到人们重视, 高校专家学者以及政府部门领导和实际工作者提出了中国必须发展生态农业的观点主张, 如叶谦吉教授的《生态农业决策分析》 (1981) , 石山、杨晗熙、杨挺秀、沈长江的《生态问题与开创农业新局面》 (红旗杂志, 1983) 等。这些观点和主张受到了政策层面的关注。1984年, 国务院64号文件决定“成立国务院环境保护委员会”, 要求“各级环境保护部门要会同有关部门积极推广生态农业, 防止农业环境的污染和破坏” (1) 。1990年代中后期, 中国主要农产品逐渐由短缺转向结构性过剩, 至2000年, 农产品告别了短缺时代, 农产品生产和供给结构调整的需求趋强。2001年, 中国加入世贸组织, “提高农产品国际竞争力”的约束显现。中国农业在双重压力下, 更加重视生态农业。时至今日, 堵、霾、涝等大城市病凸显, 为了生存和持续发展, 生态农业被前所未有地追捧, 中国农业进入到“为维持和保护人的生命而追求生态环境价值”的“生命和环境的农学”阶段。

1990年代, 中国工业化、城镇化加速推进, 人们对乡土的怀念日盛, 在深圳市首届荔枝节 (1988) (2) 的影响下, 农业观光、体验和农村旅游业发展起来。2000年, 中国总体小康目标实现后, “农家乐”和“民宿”在全国各地呈现加速发展态势, 中国农业功能大踏步向观光、旅游、休闲方向拓展。

进入二十一世纪, 蕴涵在农业和农村的生活 (包括社会、文化) 价值被重新挖掘出来。农耕时代, 农业生产与农民生活紧密相连, “农活”“耕读传家”等汉语词汇所蕴含的“耕田可以事稼穑、丰五谷、养家糊口、以立性命, 读书可以知诗书、达礼义、修身养性、以立高德”等崇高境界曾一度消失。至此, 中国农业重新拾回了“……所应担负的生活上的功能”, 进入到所谓“生活的农学”或“社会农学”阶段[1]。

2013年12月, 在中央城镇化工作会议讲话中提出, “要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。此后, 中国加快了传统村落修复保护和农耕文化遗产挖掘、整理和弘扬。“乡愁”时兴, 意味着农业的生活 (包含社会、文化) 价值被高度重视。2015年2月, 中共中央、国务院印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》 (中央1号文件) , 强调“积极开发农业多种功能, 挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值”;同时“推进农村一二三产业融合发展……”。这标志着中国农业产业多元价值追求, 已经拓展到农村地域空间多种产业融合, 进入到祖田修所说的“空间的农学”阶段。

(二) 中国历经社会主义农村建设、社会主义新农村建设, 美丽乡村建设平台同时植入多重梦想和愿景, 推动农村地域空间重构及综合价值追求

“社会主义农村建设”是新中国为迅速扭转旧中国遗留的农业、农村衰败残局而选择的道路, 拉开了新中国农村地域空间大规模重建和乡村全面复兴的序幕。1955年底, 毛泽东主席主持编辑《中国农村的社会主义高潮》, 翌年1月人民出版社出版。该书分上、中、下三卷, 共收录各省 (直辖市、自治区) 报送的典型合作社材料176篇, 毛泽东为该书写了序言, 并为其中104篇加了按语。该书被称为“中国合作化运动百科全书”。1956年1月, 中共中央政治局提出《1956年到1967年全国农业发展纲要》 (草案) , 几经修改完善后正式颁布, 简称为《农业发展纲要四十条》, 是中国第一个到第三个五年计划期间为迅速发展农业生产力、提高农民以及全体人民生活水平的纲领性文件, 也可以看成是中国农村的社会主义建设纲领。

“社会主义新农村建设”是改革开放的中国为扭转“三农”发展相对滞后局面而提出的振兴任务, 农村至此进入到地域空间综合规划建设新阶段。农村复兴是恢复过往的兴盛, 振兴则是将农村发展提升到前所未有的程度和水平。2017年召开的中国共产党第十九次全国代表大会明确了实施乡村振兴的20字方针, 即“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。20字方针概括的是中国全面小康目标下的农村发展目标, 它指明了农村地域空间必须按照生产、生活、生态、社会、文化和治理之间的和谐发展目标予以再造。

“美丽乡村建设”则是一个逐渐富裕的中国对农村地域空间综合价值追求的高标准规划和建设。“美丽乡村建设”平台上, 同时植入了“四化同步发展”“新型城镇化”“城乡一体化”“基本公共服务均等化”“看得见山、望得见水、记得住乡愁”“绿水青山就是金山银山”等多重梦想和愿景, 农村地域空间综合价值追求, 推动其空间结构“翻天覆地”似的重构。其一, 人口、产业及其相对应的村庄、集镇、道路重新规划布局和建设;其二, 生产空间整备 (农田水利、土地整理、三产业融合) , 生活空间改造 (危旧房和旧村改造、新村建设社区及服务中心、文化体育广场) , 生态空间修复拓展 (森林、湿地、生态产业和产品、城乡空间绿化) , 以及“三区三线” (1) 空间边界的划定、管控及互动关系重新架构和理顺;其三, 由上引发的农业和农村产业组织、农村社会和经济组织的重构, 尤其是农民专业合作与信用合作组织的兴起, 已经和正在引发农村社会、经济关系乃至农民、集体、国家关系的重新架构和重大调整。

(三) 中国农民与市民的收入水平、生活品质、权益保障和基本公共服务等方面的差距正在全面缩小

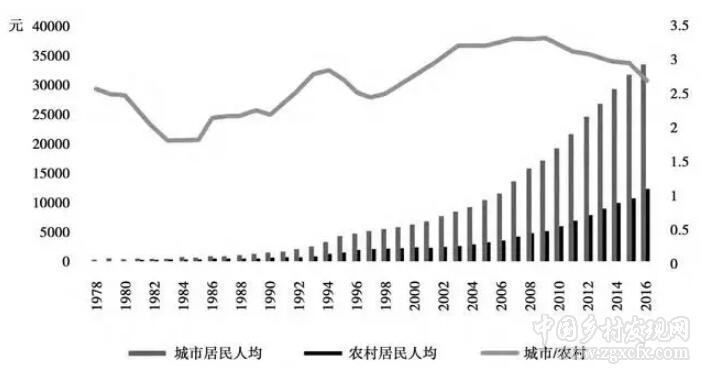

根据国家统计局的统计数据, 改革开放以来, 中国城乡居民人均可支配收入差距经历“缩小→扩大→缩小”的循环。1978—1983年城乡居民收入差距逐年缩小, 由2.57∶1缩小到1.82∶1;1984—2009年城乡居民收入差距逐年扩大, 由1.84∶1扩大到3.33∶1;2010—2016年城乡居民差距又进入逐年缩小阶段, 由3.23∶1缩小到2.72∶1, 基本恢复到1978年的差别水平 (图1) 。

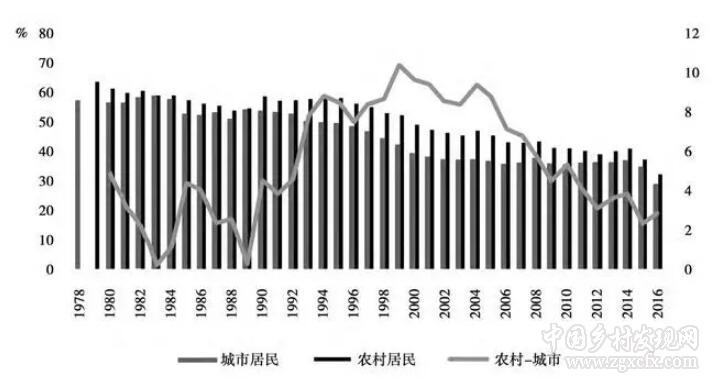

衡量居民生活水平的一个重要指标就是恩格尔系数, 改革开放以来城市居民的恩格尔系数从1978年的57.5%下降至2016年的29.3%, 农村居民恩格尔系数也持续下降, 从1978年的67.7%下降至2016年的32.2%。城乡差距经历了“缩小→扩大→缩小”的过程, 至2016年, 城乡恩格尔系数只相差2.9个百分点 (图2) 。

图1 中国城乡居民人均可支配收入变化

图2 改革开放以来中国城乡居民恩格尔系数变化

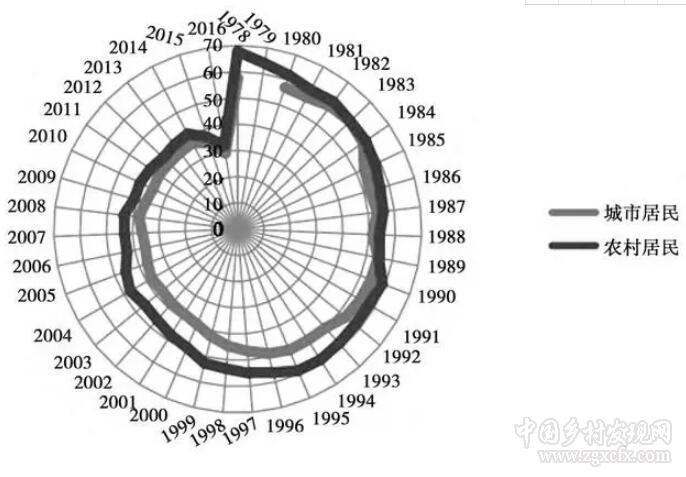

按照联合国的标准 (1) , 1978—1980年, 中国农村居民生活“贫穷”, 城市居民生活已进入“温饱”。1981—1995年, 城乡居民生活水平同处于“温饱”阶段。1996年, 城市居民生活率先跨入“小康”门槛, 2000年农村居民进入“小康”。2012—2015年, 城乡居民生活再次处于同一 (相对富裕) 阶段, 2016年, 城市居民生活先进入“富足”阶段。城乡居民生活水平不断提高并且城乡差距在缩小 (图3) 。

此外, 城乡居民待遇等其他方面差距也在缩小。比如:赋予农民更多的财产权, 缩小了城乡居民的财产差距;基本公共服务均等化缩小了城乡居民社会保障差距;农民工返乡创业、产业兴村镇、农村电商兴起等等, 开始改变农业衰退、农村凋敝的格局。

图3 中国改革开放以来城乡居民生活水平变化 (%) 下载原图

二、特色小镇与美丽乡村同建振兴乡村的案例和经验

特色小镇是中国农村改革以来“小城镇”建设的延续和新形式。建设特色小镇是“城乡一体化”重要节点, 更是乡村振兴、农村城镇化和农民市民化的重要载体和平台。

农村改革之初, 中国政府就认识到农村小型经济文化中心建设的重要性。1983年中央“一号文件”要求, “改变农村的面貌, 建设星罗棋布的小型经济文化中心, 逐步缩小工农差别和城乡差别……”。1984年中央“一号文件”进一步强调, “农村工业适当集中于城镇, 可以节省能源、交通、仓库、给水、排污等方面的投资, 并带动文化教育和其他服务事业发展, 使集镇逐步成为农村区域性经济文化中心” (1) 。此期间, 中国著名社会学家费孝通先生先后在《瞭望》周刊发表了《小城镇大问题》《小城镇再探索》《小城镇苏北初探》《小城镇新开拓》等4篇文章[4], 系统阐述了他的小城镇理论, 并且论证了小城镇战略对于走符合我国国情的现代化道路的现实意义。费孝通的小城镇理论对农村改革时期小城镇建设产生了重要影响。1998年10月, 党的十五届三中全会《决定》首次把小城镇建设提升到战略高度, 指出“发展小城镇, 是带动农村经济和社会发展的一个大战略……” (2) 。“小城镇、大战略”推进了中国小城镇迅猛发展, 仅建制镇就从1978年的2176个发展到2010年的19410个 (3) 。中国小城镇事实上要大大超过建制镇的数量, 它还包括以下五种类型的小镇:其一, 乡府驻地形成的集镇;其二, “与政府驻地的实际建设不连接, 且常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区” (4) ;其三, 自改革以来著名经济强村建成的村域特色小镇;其四, 农村“三集中” (5) 引发农村聚落和产业布局重构而形成的集农村产业园区和新社区为一体的特色小镇;其五, 传统 (古) 村落修复、保护及合理利用过程中复活的历史文化古镇。这五类都非建制镇, 但它们却完全属于中国小城镇。

“特色小镇”被高度重视源于浙江杭州云栖小镇。2015年12月, 为之作出重要批示, “抓特色小镇、小城镇建设大有可为, 对经济转型升级、新型城镇化建设, 都大有重要意义”[5]。至2017年7月末, 国家三部委已经审查, 认定和公布两批全国特色小镇403 (127+276) 个。有意思的是, 囿于建制镇才能申报特色小镇的规定, 被公认为特色小镇发源地的杭州云栖小镇却不在公布的全国特色小镇名录中。

按照国家政策文件精神, “特色小镇”是指那些具有明确的产业定位、文化内涵、旅游功能和社区特征的发展载体或空间平台 (1) 。“森林小镇”是特色小镇的一种类型, 是以提供森林观光旅游、休闲度假、运动养生等生态产品和服务为主要特色的, 融合产业、文化、旅游和社区功能的创新平台 (2) 。当今中国特色小镇建设展现出多样化的方式和类型。

(一) 经济强村工业化、城镇化和农民市民化形成的村域特色小镇

工业布局打破城乡藩篱, 以及“小城镇、大战略”实施, 给农村工业化、城镇化和农民市民化带来了前所未有的机遇, 那些具有深厚的工商业文化根基、较多的手工业技术和社队企业管理经验积累、处于城市工业技术辐射范围内、民间资本相对充足且具有活跃的民间借贷市场的村, 抓住市场先机, 推进了工业化、市场化, 进而实现了村域城镇化和农民市民化, 形成了为数众多的村域特色小镇, 从而将中国农村发展推进到村域城镇化的新阶段[6]。

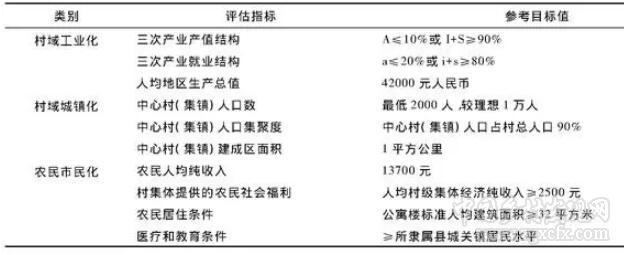

笔者根据实证研究界定:村域城镇化是建制村域经济社会结构、人口集聚规模、聚落建筑景观、农民生产生活及基本公共服务的方式和水平趋同于城镇的过程, 是农村现代化的新阶段, 也是城乡一体化的重要表现形式之一, 是居村农民不可剥夺的发展权, 但并不是所有村域都要建成城镇, 所有农民都脱离农业和农村。按照这一定义, 我们建立了村域工业化、城镇化和农民市民化评估体系 (表1) , 分别深入山西平顺县西沟、昔阳县大寨, 河南新乡县刘庄, 浙江奉化市滕头、东阳市花园、台州路桥区方林、杭州萧山区航民, 上海闵行区九星, 山东邹平县西王, 河北滦平县周台子等10个著名经济强村进行了实地调查和评估, 认为这些村庄已经实现了村域城镇化和农民市民化[7]。

表1 村域“三化”评估指标 下载原表

数据来源:《中国建制镇统计资料·2010》 (国家统计局编, 中国统计出版社, 2010年) 。注: (1) A、I、S分别代表第一、第二、第三产业产值比重, a、i、s分别代表第一、第二、第三产业劳动力比重, 下同。其中, I>S是工业型村域经济类型, I 值得注意的是, 目前中国农村工业化推动村域城镇化的“引擎”作用由强转弱, 现代农业、旅游业和农村商贸业发展, 反而成为农村城镇化的主动力。 ———浙江兰溪市诸葛村。诸葛村是诸葛亮后裔在全国最大聚居地, 约在元朝至正四年至十四年 (1344—1354年) 建村, 历经670余年, 至今保存完好的明清古建筑200多套, 村域常住人口6000余人。该村1994年成立“诸葛文物旅游管理处”, 村域旅游业起步 (门票3.00元/人) , 当年进村游1.4万人次, 门票收入2.1万元。到2015年, 进村游48万人次, 门票收入1886万元、旅游综合收入1亿元。新中国以来, 该村一直是乡 (镇) 人民政府驻地。 ———浙江义乌市何斯路村。何斯路村是一个山区小村。2016年, 该村431户, 1023人。2008年, 农民人均纯收入只有4570元, 村集体经济亏损14.6万元。换届选举后开始现代农业建设, 种植薰衣草, 办薰衣草节、黄酒节等旅游项目。2016年, 村民人均可支配收入36060元, 村集体可支配收入2230万元。本科生到该村创业70多人, 义乌经商外国人常驻该村10多人。CCTV4《走遍中国之何斯路村启示录》 (2015年1月24日首播) 曾就该村究竟是乡村还是特色小镇开展讨论。 如果把村集体当年经营收益 (1) 超过1000万元的村都列入中国著名经济强村序列, 在中国当今61.3万个建制村中, 估计约有1.2%的村可以达到村域“三化”标准 (2) 。另据农业部农村经济体制与经营管理司、农村合作经济经营管理总站的统计, 2013年, 村集体当年经营收益100万元以上的, 占统计汇总村总数的比例已达2.7% (3) 。其中, 越来越多的村集体当年经营收益达到或超过了1000万元, 各种迹象表明, 中国将有越来越多的村步入实现村域“三化”的行列[6]。各个经济强村因其不同的产业定位、传统村落文化和社区特征, 已经形成了一定规模、各具特色的小城镇。 随着新型城镇化、城乡一体化成为国家发展战略和政策的主轴, 全域城镇化及城乡同步建设渐成市域和县域发展新潮, 越来越多的村域实现了工业化、城镇化和农民市民化, 标志着中国农村进入村域城镇化新阶段;工业化的“引擎”作用由强到弱, 农村商贸业向现代服务业拓展成为主动力, 基层行政区划调整及建制村撤并的推力作用逐渐显现, 是未来中国村域城镇化的重要特点和趋势。村域城镇化作为中国新型城镇化战略的重要组成部分, 将村域城镇发展纳入市域、县域城镇发展体系中统一规划、建设和管理, 将有利于城乡融合, 统筹发展[6]。 (二) 基层区划调整及农村社区和产业园区同建形成的小型经济文化中心 基层行政区划调整及建制村撤并过程中, 在建设农村新社区的同时建设社区的产业园区, 从而形成了为数众多的区域性小型经济文化中心, 其中一些有特色的小型经济文化中心将跻身于特色小镇行列。 ———山东德州市的“两区同建”。德州市编制的市级城镇规划 (“全域城镇化”) , 其中包含1个中心主城区、10个次中心城市 (县城) 、36个中心镇、710个小集镇 (农村社区) 。在规划指引下, 实施农村产业园区和农民居住社区统一规划建设 (“两区同建”) 。该市将8319个行政村合并为3070个;再将3070个行政村规划为710个社区;同步规划了农业、工业、商贸、文化旅游等各类产业园区1538个。到2017年9月中旬, 已建成社区430个、园区900个。已经建成的农村社区和产业园区相互依托, 每个社区人口规模5000~10000人, 产业包含现代农业、农产品和农村生活用品加工工业、旅游业等各种类型, 聚落景观堪比小集镇, 基本符合政策界定的特色小镇的内涵。 ———湖北十堰市 (秦巴山集中连片贫困区) 特色镇和农村片区联建共创, 造就了众多乡村经济文化中心。“竹房城镇带” (竹山、竹溪、房县) 建设中形成了许多有研究价值的案例。比如:竹溪县蒋家堰镇, 处于鄂陕交界处, 与陕西省平利县长安镇接壤, 是湖北通往大西北、出入大西南的重要门户, 楚长城横亘其间, 历史上就是边贸重镇, 素有“朝秦暮楚”之称。目前, 镇区建成区面积已达2.5平方公里, 集聚1.1万人, 商贸重镇已经成型。同时, 该镇将所隶属的32个村 (场) 规划4个中心片区, 通过商贸重镇 (镇区) 辐射和带动镇域新农村片区联建共创, 镇域内出现了商贸重镇与秀丽、宜居、宜业、宜游的美丽乡村新片区 (小集镇) 交相辉印的景象。 ———四川巴中平昌县驷马镇 (建制镇) 驷马水乡景区。驷马镇是一个建制镇, 处于秦巴山集中连片贫困山区。该镇在巴中市全域扶贫接轨新型城镇化发展战略指引下, 利用水域、森林资源和本土文化特色, 以创举村、当先村为中心, 数村联建驷马水乡景区, 已经作为新的旅游景区对外开放, 形成了旅游特色小镇。以此为由, 驷马镇于2017年7月被评选为第二批全国特色小镇之一。 应该看到, 中国农村部分村域城镇化和农民市民化形成的村域特色小镇, 以及为数众多跨村域的小型经济文化中心建成区域性特色中心小镇, 不仅为乡村振兴提供了动力, 而且对于吸引城市产业、人口向农村回流, 走出中国城市人口过密、安全隐患不断累积和乡村人口过疏、衰落难以有效遏制的困境, 以及未雨绸缪建设国家安全体系等, 具有重要的战略意义。 (三) 森林特色小镇建设推动山区、林区振兴和地域空间再造 2017年7月, 国家林业局办公室印发了《关于开展森林特色小镇建设试点工作的通知》。广东省早于全国 (2016.12) 启动森林小镇示范、试点工作。2017年9月末, 省林业厅组织过专家评审核验, 并征求广东省发改委、财政厅、住房城乡建设厅的同意, 认定和公布了38个镇 (街道) 为广东省首批森林小镇。浙江省林学会 (2017.9) 公布了10个乡镇为首届“浙江省森林文化小镇”。四川省绿化委员会、省林业厅 (2017.10) 发布了首批省级森林小镇32个乡 (镇) 。 自2017年初始至10月中旬, 笔者及其课题组先后对吉林、浙江、江西、广东、广西等省 (自治区) 森林小镇试点建设情况进行了调查, 发现中国森林小镇试点建设至少有三种类型。 第一种类型是国有林改革和林业经济转型发展过程中, 利用原国有林业局的局址、国营林场场部、工区的存量建筑和存量建设用地, 维修、改建职工居住区, 扩建、新建林区一二三产业融合发展的基础设施及用房, 建设林区旅游业基础设施及用房, 从而形成了森林特色小镇。 ———广西壮族自治区六万大山森林特色小镇。六万国有林场地处广西玉林市, 隶属广西壮族自治区林业厅。如果用国家相关部、委、局关于特色小镇政策含义的界定来衡量, 六万大山森林特色小镇框架格局和景观已经形成。理由如下:一是集镇建设已具一定规模。小镇规划建设面积5.2平方公里, 其核心区位于该林场的河嵩分场场部, 旧址占地182亩 (约0.121平方公里) , 存量建筑包括职工宿舍、学校、卫生所、警务室、食堂等存量建筑70余座, 总建筑面积54250平方米, 曾容纳2000名职工居住生活。截止到笔者调查日, 小镇核心区的基础设施以及存量建筑维修和扩建已基本完成, 另在河嵩、茶山等分场场部建成李宗仁展馆, 知青人家 (包括纪念馆、食堂、旅舍) , 党性教育体验馆, 爱国教育展馆, 香海文化馆, 酒店, 星空露营地和房车营地, 森林健身步道和音乐大草坪等一批文化、旅游及服务设施。二是产业定位明确且已形成链条和规模。小镇主导产业为八角种植及八角莽草酸加工提取 (1) , 辅助产业有林下中草药种植、娃娃鱼养殖、森林步道、中医药疗养等康养产业。其中, 八角连片种植面积已达11万亩, 号称“中国香海”, 八角加工厂已经建成, 年生产能力可提取莽草酸300吨 (目前价格90万元/吨) 。三是小镇文化内涵深厚。六万林场历史悠久, 河嵩分场场部所在地曾经是抗日名将李宗仁先生屯兵旧址, 李宗仁在国民政府任职期间于1935年在此设立六万垦区, 李宗仁展馆展示了当年的屯兵文化;新中国成立后, 1951年设立六万国有林场, 1960年代初, 共有199名知识青年上山插场, 知青展现出浓郁的知青文化。小镇周边大面积种植的八角茴香所展现的“中国香海”文化, 国内第一、世界仅有。四是小镇旅游功能已经具备, 2016年获批为3A级森林特色旅游景区, 2016年接待游客10万人次。五是小镇居住职工378户、500余人, 加上每天平均近500人次的游客, 小镇具备一定的人口规模和社区功能。六万大山森林特色小镇创建, 推动了国有林场转型发展, 也为全国国有林场改革和发展、山区未来发展提供了可资借鉴的案例。 第二种类型是在大中城市外围的生态屏障或水源涵养地带, 以森林资源富足的乡 (镇、街办、国有林场场部等) 为依托, 建设森林小镇。 ———广东省深圳市盐田区 (梅沙街道) 。梅沙街道是广东省首批认定的38个森林小镇之一。该小镇由华侨城集团投资 (中央企业) , 其子公司东部华侨城有限责任公司建设、经营和管理, 于2007年建成开业, 是由中国国家环境保护部和国家旅游局联合授予的首个“国家生态旅游示范区”。东部华侨城占地9.6平方公里, 建成区3平方公里左右, 建筑容积率0.3%, 景区总建筑面积25万多平方米, 其中商业运营面积15万平方米。核心区内建成两个主题公园、茵特拉根等三座旅游小镇、四家度假酒店 (3000床位) 、两座36洞山地球场、大华兴寺和天麓地产项目。小城常住人口3600人, 其中华侨城工作人员2600人, 其余为当地居民———茶农。2016年接待游客370万人次 (平均每天接待游客1万人次) 。从小城及周边地区的森林覆盖率、产业定位、文化内涵、旅游功能、社区特征以及小城建成区规模、人口及景观等方面衡量, 东部华侨城单独即可构成一个很有特色的森林小镇。该森林小镇为大都市深圳提供生态屏障保护、优化城市结构、疏散过度密集的城市人口和提供安全保障等方面, 将越来越显示出它的重要价值。 第三种类型是延伸森林城市建设的做法, 以建制镇 (乡) 为单元, 在已有的集镇建成区内的绿化、美化等方面下功夫, 建成具有一定森林覆盖率 (比如广东要求达到30%以上) 的小城镇。 ———广东省江门市恩平市大田镇。大田镇按照《恩平市创建珠三角森林城市群建设规划 (2015—2018年) 》, 于2016年启动“大田森林小镇”建设, 2017年9月, 被认定为广东省首批森林小镇。该镇位于山区, 森林资源丰富, 全域森林覆盖率71.63%, 已建成河排国有林场国家森林公园、茶山坑镇级森林公园。镇政府驻地大田集镇具有一定规模, 镇区面积约2平方公里, 聚集人口3500人, 镇区北部 (锦江河北岸) 湿地公园 (250亩) , 镇区植树造林新增绿化面积101.13公顷, 占镇域总面积的52%, 镇区森林覆盖率提升到40%。另外, 在全镇12个建制村 (居) 中, 建成3个森林村庄, 其中朗北村庄的“风水林”300亩, 其中古树名木98棵。镇域支柱产业为农业, 同时按照江门市首个独具岭南特色休闲文化宜居型森林小镇建设目标发展旅游和康养业, 并已初具规模, 建成锦江温泉、山泉湾温泉两个国家4A级旅游区。2015年, 该镇分别荣获“中国最佳生态休闲旅游名镇”“江门市乡村旅游示范镇”称号。镇域内除浓郁的岭南文化以外, 该镇又是广东人民抗日游击队和解放军的根据地, 该镇岑洞曾经是广东人民抗日解放军司令部旧址, 在全镇的156个自然村中, 革命老区村共有73个, 这里流传着广东的“狼牙山五壮士”的故事, 红色革命文化在这里传承。恩平市大田镇通过森林、集镇、农业农村和旅游业资源整合, 建成了“森林公园 (国有林场) 、森林集镇 (镇区中心) 、森林村庄 (建制村) 、森林休闲度假区、森林田园”五位一体的森林生态和绿色发展网络, 为以建制镇为单元建设特色小镇和农村地域空间综合价值追求, 趟出了路子。 三、结论和启示 中国未来可持续发展战略应该转向“经略农村”。“农村仅仅依靠农业就能生存的时代已经结束”, 农村地域空间应该是“向外部开放的、具有自律性、独特的多种产业复合体的经济空间”“完全无视经济需求而述说乡愁, ……农业和农村是无法存续的”“仅仅站在生态学的立场上强调恢复自然的权利, 常常会忘却人类的存在”[1]。农村一二三产业融合发展, 特色小镇和美丽乡村建设推动农民就近、就地城镇化, 将进一步打破农村单一依靠农业的格局。新时代的乡村振兴, 必须对农村地域空间重构及其综合价值追求作出科学的规划和布局:要综合规划农村人口、产业、村庄、集镇、道路建设;要科学布局农村生产空间, 重建农民生活空间, 修复和拓展城乡生态空间, 划定和管控“三区三线”空间边界并理顺其互动关系, 追求农村地域空间的经济价值、生态环境价值、生活 (社会、文化) 价值三者和谐;要理顺农村政治组织、产业及合作组织、社会组织之间的关系, 以及调整农民之间及其与各类产业及合作组织、村组集体和国家的关系。 作者:王景新 支晓娟 浙江大学土地与国家发展研究院 河海大学公共管理学院 基金: 浙江大学土地与国家发展研究院项目“山区发展与国家安全战略研究”; 发展中国论坛课题“全国森林小镇评价体系及发展指数研究”; 国家自然科学基金青年项目“西藏农地流转、农户响应与农业规模经营模式选择:机理与实证” (41601110); 中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年02期 (扫一扫,更多精彩内容!)