摘要:互联网金融可以降低金融产品成本,扩展金融服务的边界,而互联网金融能否充分发挥金融普惠作用,还受到金融需求主体的接受意愿和使用程度的影响。文章分析城乡家庭对于互联网金融产品的接受、使用及其影响因素,并重点探究信息渠道和金融素养所起的作用及其作用机制。研究发现,城乡家庭对于互联网金融产品的使用存在较大差异,但随着时间的推进,二者之间的差距在逐渐缩小,农村家庭对于互联网金融产品的使用在逐渐增加;信息渠道对城乡家庭互联网金融产品的使用有显著的正向影响,而家庭的金融素养在其中发挥着重要的作用,即金融素养较高的家庭,在繁杂的信息中分析、整理和吸收相关信息的能力较强,从而使得信息渠道增加所带来的使用意愿、使用程度显著提高。因此,加强农村和偏远地区信息基础设施建设,提高弱势群体的金融素养,增强金融信息的监管,是提高城乡家庭互联网金融接受意愿,推进数字普惠金融发展的重要条件。

关键词:互联网金融;信息渠道;金融素养;普惠金融

一、引言

2016年8月,杭州G20峰会首次提出“数字普惠金融”概念,倡导各国将互联网、云计算、大数据等数字信息技术运用到普惠金融领域,为社会的各个阶层和群体提供适当的、有效的金融服务。与许多发展中国家一样,利用信息通讯技术,开展金融产品和服务方式的创新,已成为中国推进普惠金融发展的重要手段。截至2017年12月,中国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%,超过全球平均水平(51.7%)4.1个百分点,超过亚洲平均水平(46.7%)9.1个百分点。不断改善的网络环境拓展了信息技术在金融领域的应用,促进了传统金融行业与信息化技术相结合业务的开展。金融机构通过互联网平台为用户提供移动支付、金融理财、信息中介、保险保障以及网上贷款等信息化的金融产品和服务,在增加消费者投融资渠道的同时,也在一定程度上起到了缓解信息不对称、降低交易成本的作用。

目前对于互联网金融的范围有狭义和广义两种划分方法,狭义的互联网金融产品专指互联网借贷平台,是建立在互联网等数字信息基础之上,通过互联网大数据的特点,提高用户融资可获性,缓解融资约束的新型借贷服务模式;而广义的互联网金融则是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通讯技术,实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融服务模式。无论何种划分方式,互联网金融与普惠金融均表现出高度的契合性。在信息技术的驱动下,传统金融供给与现代信息技术相结合的新型金融供给方式,能够降低因增加物理网点所带来的巨大成本,从而提高信息传输的效率,进一步推进普惠金融体系的建设。然而,需要注意的是,这一路径能否发挥作用,还需要考虑另一个重要的因素,即金融服务的需求主体——家庭对于“互联网金融”这一新生事物的接受意愿和程度。

随着互联网金融的发展,关于互联网金融与普惠金融关系的研究逐渐增多,本文的目的是通过分析互联网金融产品在城乡家庭中的使用情况,以及影响家庭使用这一新型服务模式的因素,并重点关注信息渠道、金融素养的作用,从需求端探讨数字普惠金融发展中存在的障碍因素,从而为促进我国数字普惠金融体系建设提出相关对策建议。

二、文献综述与理论分析

(一)文献综述

已有研究认为,需求主体对于金融产品的接受意愿一般取决于两个方面:一方面是需求主体对某一金融产品风险和收益的感知程度,另一方面则来源于家庭资产配置的阶段性目标,这是因为家庭对于金融产品的选择在本质上是家庭金融资产的配置问题。从家庭金融资产配置的相关文献来看,家庭决策人的年龄、性别、受教育程度以及家庭收入等资源禀赋会显著影响家庭的金融资产配置。

然而,对于同时具备数字信息技术和金融属性的互联网金融产品,以上固有的家庭禀赋信息并不能完全反映家庭对其接受意愿的影响。随着信息技术的不断发展,在家庭资产配置的研究中,信息渠道、信息获取的研究视角越来越被重视。Guiso等提出,个体的投资选择与其所获得的相关信息量具有显著的相关性。而作为新兴媒体的互联网可通过信息共享,使家庭有效获取资本市场的相关信息,从而提高其股市参与度。郭士祺等发现信息渠道和社会互动均可促进居民股票市场参与,且二者具有替代作用。董晓林等通过对不同信息渠道的城乡比较,发现信息渠道是影响家庭金融市场参与及资产选择的重要因素,且在城乡之间差异显著。相比传统的金融产品和服务,互联网金融产品对于信息获取的要求更高,因此除了家庭禀赋和决策人信息外,信息渠道、信息获取可能是影响其接受意愿的重要因素。

近年来家庭资产配置的另一个新兴研究领域是金融素养。尹志超等发现金融知识的增加会推动家庭参与金融市场,并增加家庭在风险资产尤其是股票资产上的配置。田霖的研究指出,在互联网金融浪潮下,金融素养对家庭接受与选择相应的金融产品有深刻的影响。马双等在分析家庭金融资产未来趋势时指出,具备一定金融素养的消费者不论是否采纳该创新金融产品或服务,都是理性的选择,金融素养本质上就是经济主体的能动性、判断力的培养,注重其金融能力(Financial Capability)的提高、金融知识的丰富、金融产品的自主选择权、家庭财务的长期规划能力等,这可能比某一银行账户或者某种理财产品的普及更具意义。

作为互联网与金融相结合的新型金融服务模式,互联网金融产品对于家庭金融素养的要求显然更高,且金融素养对于信息渠道的选择和信息的有效获取具有重要作用。本文从信息渠道和金融素养的角度,对城乡家庭互联网金融产品的选择意愿及其影响因素进行分析。

(二)理论分析

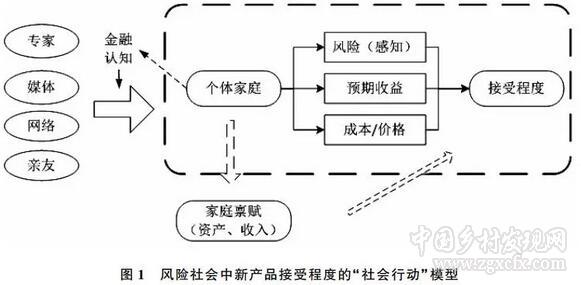

在社会学研究中,关于新技术(新产品)的接受和使用的研究,多以“个人行动”模型(图1中虚框部分)为依据,从个人对于新技术(新产品)的风险认知出发,通过衡量新技术的预期收益与成本作出选择,同时该行为选择会受到自身资源禀赋的影响。然而从风险社会学的理论出发,这种“个人行动”模型是不完备的。在风险社会中,对于新型互联网金融产品这类“人造风险”,个体家庭对新产品的认知、判断和接受不是孤立的,而是受到其他行动者互动的影响。因此,本文对互联网金融产品的选择意愿分析,参考何光喜等提出的“社会行动”模型(图1),将家庭资源禀赋及外部社会性因素加入模型。

在新的“社会行动模型”中(图1),家庭对于新产品的接受和使用程度,不仅与家庭自身对于新产品的风险、收益、成本的衡量以及家庭资源禀赋相关联,同时还会受其获取信息的能力和渠道的影响。

家庭信息渠道的多少与家庭的信息获取水平显著相关,而信息获取水平会影响个人或家庭的资源配置能力,进而影响产品(技术)使用行为。其原因在于,个体家庭对于新产品信息的掌握在多数情况下是不完全的,且家庭对于自身的状况并不能进行准确的评估,因此在相同资源禀赋条件下会出现不同的产品使用行为。这一点对于互联网金融产品而言更是如此,其同时具备的信息化属性与金融属性使得家庭自身获取的信息相对匮乏,家庭会出于风险因素的考虑,减少使用此类产品,此时,互联网、媒体等信息渠道的作用凸显。大众媒体等信息渠道在传播信息和知识的同时,也塑造着人们对新产品(技术)及其风险的认识和态度,从而影响其接受意愿及使用程度。而互联网的出现,除降低交易成本外,还能使家庭更容易获取信息,从而降低信息成本,增加家庭对于新产品的接受意愿。因此,我们认为信息渠道对家庭接受和使用互联网金融产品具有重要影响,家庭获取信息的渠道越多,对于互联网金融产品的接受意愿就越强。

“个体行动”模型的一个假设前提是消费者在进行决策时掌握了充分的知识和信息,而事实上,对于互联网金融产品这类新的技术产品而言,这种假设是不现实的。即使在“社会行动”模型中,众多的信息渠道有利于家庭获取更加丰富的信息,但是消费者对信息的整理、分析及有效应用仍然受家庭自身金融素养的制约。而大部分家庭对于金融的了解仅局限于最基本的金融常识,对略显专业性的金融知识,多数家庭却并不知晓。因此,面对仍然具有较高金融属性的互联网金融产品,家庭很难有较为全面的认知,这不仅会影响其对于信息的处理能力,还会影响他们在这一领域的风险偏好。基于此,在信息渠道对家庭互联网金融产品接受和使用意愿的影响中,金融素养起到了重要的作用,金融素养较高的家庭,这一作用越强,即金融认知程度高的家庭在各类信息渠道中分析和获取信息的能力更强,从而更倾向于接受和使用互联网金融产品。

三、模型设定与变量选择

(一)数据来源

本文使用的数据来自于课题组2015年和2017年在江苏省南京、镇江、宿迁、南通、连云港等地区的家庭抽样调查。调查问卷涉及样本家庭的人口特征、收入、支出、消费、金融需求、获得的金融服务、支付方式等方面的信息。其中,2015年农村家庭550户,城镇家庭565户;2017年农村家庭375户,城镇家庭560户。在剔除一部分异常值、极端值后,共得到2015年有效样本958户,其中农村家庭520户,城镇家庭438户;2017年有效样本753户,其中农村家庭300户,城镇家庭453户。

(二)模型设定及变量选取

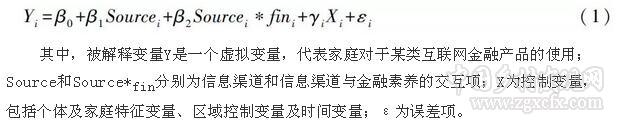

为实证检验城乡家庭对于互联网金融产品的使用,本文将互联网金融按照其功能分为网上支付类产品、网上理财类产品、网上保险类产品以及网上借贷类产品四类,分别检验家庭对各类产品的使用情况。由于是否使用某产品是一个0-1变量,因此使用logit模型进行回归。模型的基本形式设定为:

1.被解释变量

被解释变量是对互联网金融产品的使用,本文将互联网金融产品分为网上支付类产品、网上理财类产品、网上保险类产品以及网上借贷类产品四类。其中,定义网上支付为家庭是否使用过支付宝、手机银行、网上银行等网上支付结算类产品;定义网上理财为家庭是否在网上购买过金融理财产品,如余额宝、平安陆金所、手机银行理财等;定义网上保险为家庭是否通过互联网渠道购买过保险类产品,包括交通旅游险、健康险、农业保险等;定义网上借贷为家庭是否通过P2P平台、网上众筹等渠道进行过借款。被解释变量均为虚拟变量,如果家庭使用过某类产品,则取1,否则取0。

2.关键变量

对于信息渠道的衡量,我们在问卷调查中设计了“您目前进行金融投资的依据和信息渠道”这一问题,并以家庭所回答信息渠道的个数表示信息渠道变量,具体的答案选项包括互联网、报刊、银行等专业性机构、电视、亲友及其他来源。

在金融素养的衡量中,我们设计了三个问题,分别就单利、复利计算以及通货膨胀进行考察,用受访者正确回答问题的个数来衡量金融素养。

3.其他控制变量

由于目前对于家庭互联网金融产品使用的文章较少,我们参考家庭金融已有研究中对家庭风险市场参与的衡量,设置了决策者个体特征、家庭特征以及区域特征作为控制变量。

决策者个体特征包括决策者的性别、年龄、受教育程度及风险态度,参考已有研究,将决策者年龄分为30岁以下、30~40岁、40~50岁、50~60岁和60岁以上几组,其中30岁以下作为对照组。决策者性别为0-1变量,男性=1,女性=0。决策者受教育程度采用决策者受教育水平衡量,同样在回归中根据小学及以下、初中、高中、本科及以上分组加入回归中,其中小学及以下作为对照组。而决策者的风险偏好程度则根据问卷中受访者对于奖金获取形式的选择,将其划分为风险规避、风险中性与风险偏好。

家庭特征主要从家庭收入、支出、劳动抚养比以及健康状况进行衡量。收入是影响家庭风险资产配置的重要因素,但收入问题往往涉及家庭隐私,在问卷调查中所获得的数据与实际出入较大,已有研究经常将家庭消费支出也加入模型,因为收入是影响家庭消费支出的重要因素,二者存在很强的相关性,而在问卷调查中反映的消费支出数据往往真实性较高。本文借鉴此方法将家庭消费支出、家庭收入取对数后加入模型中,同时还加入家庭劳动抚养比、健康状况变量衡量家庭的抚养负担。

为考察地区经济特征对家庭互联网金融产品使用的影响,加入家庭所在县市的人均GDP对数;为考察城乡家庭的差异,加入城乡虚拟变量,同时加入苏中、苏南虚拟变量以控制区域固定效应,加入时间变量以控制时间固定效应。

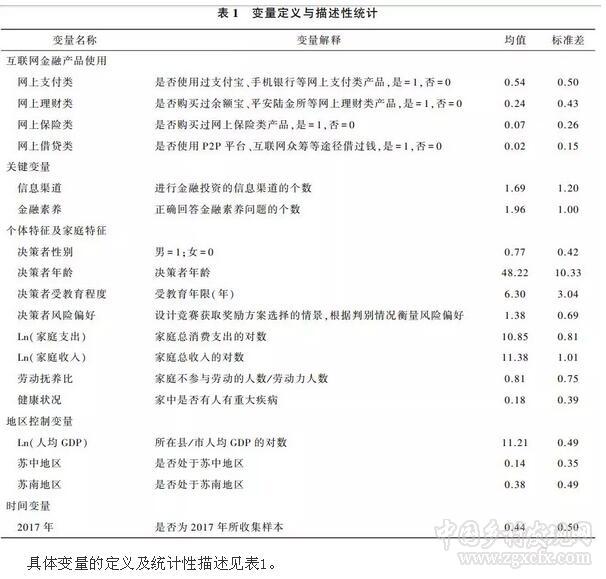

表1的描述性统计显示,四类产品中体现支付结算功能的网上支付类产品的使用程度较高,其次为网上理财,而网上借贷类产品的使用程度最低。

从城乡分布来看(表2),城镇家庭对于各类产品的使用程度均高于农村家庭。从时间效应来讲,2015年至2017年,互联网金融产品得到迅速发展,城乡家庭对于互联网产品的使用也呈现出显著的上升趋势。特别对于农村家庭而言,相比2015年,2017年农村家庭互联网金融产品使用程度显著上升,其中网上支付类产品更是达到48.67%。由此可见,尽管互联网借贷等产品在农村金融市场的比例尚小,但支付结算类产品的推广提高了农村家庭获得金融服务的便利性,对农村的金融普惠具有重要作用。

四、实证分析

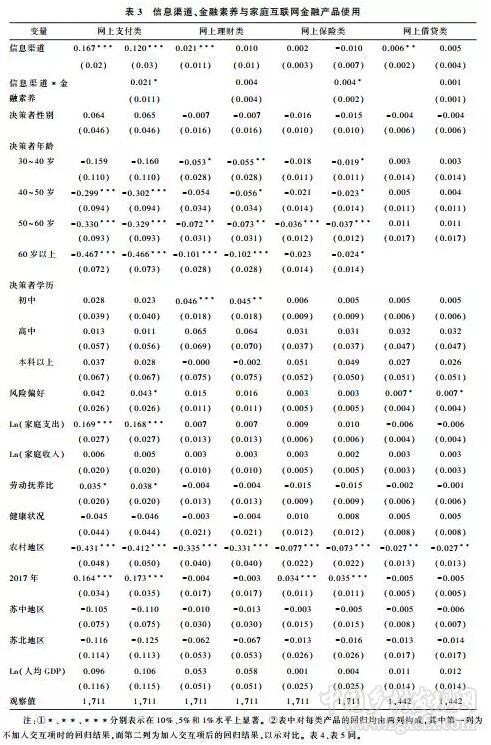

本文使用stata软件进行回归分析,表3反映的是logit模型的边际效应。回归结果表明,信息渠道对于网上支付、网上理财和网上借贷类产品的使用均表现出正向显著的影响。相比较来看,信息渠道对家庭网上支付类产品的使用影响更大,家庭每增加一个信息获取渠道,家庭使用网上支付类产品的概率增加16.7%。在加入了信息渠道与金融素养的交互项后,交互项对网上支付和网上保险类产品的使用表现出正向显著作用,表明在信息渠道对家庭互联网产品使用的影响上,金融素养起到了重要的作用,即家庭通过信息渠道的增加获取了更多信息,从而提高了使用互联网金融产品的意愿,但这是以家庭具有较高的金融素养作为前提条件,金融素养越高的家庭,分析、整理和接受关于互联网金融产品有效信息的能力越强,从而对产品的接受和使用意愿更强。

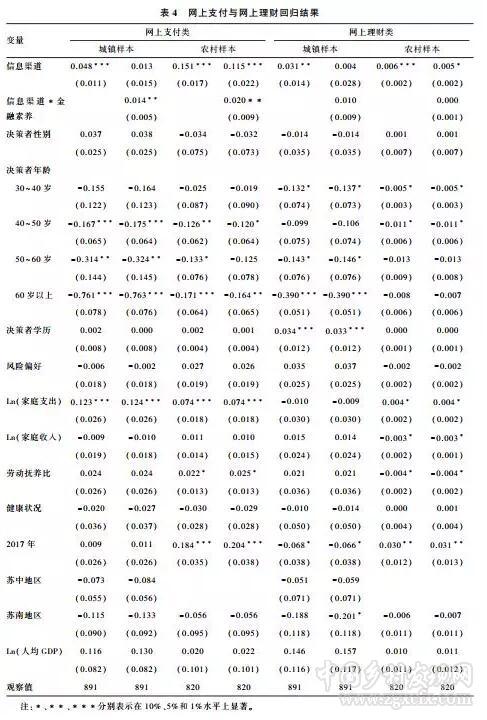

城乡变量的系数均为负向显著,表明在互联网金融产品使用上,城乡家庭差异明显,这一点与前文中的描述性分析是一致的。为进一步检验信息渠道和金融素养在城乡家庭中作用的差异性,我们分别对城市和农村样本进行回归,回归结果见表4、表5。

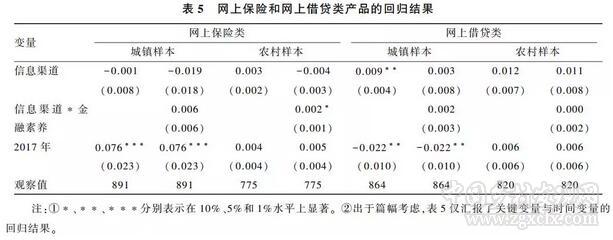

从表4回归结果可以看出,对于网上支付类产品,信息渠道可以显著提高城乡家庭的使用概率,且家庭金融素养的上升显著,使得信息渠道的作用更大;对于网上理财类产品,信息渠道同样可以显著提高城乡家庭的使用概率,但此时金融素养的交互作用不显著,可能的解释是,家庭对于通过互联网渠道进行投资仍然持谨慎态度,即使金融素养更高的家庭,也对此持审慎态度。从城乡家庭的比较来看,信息渠道对于农村家庭网上支付类产品的使用作用更强,而网上理财类产品,则在城镇家庭中信息渠道的作用更为显著。从表5回归结果来看,信息渠道对网上保险类产品的影响并不十分显著,影响保险产品更重要的因素可能在于城乡家庭对其的需求,与家庭信息渠道的关系并不显著相关。而对于网上信贷而言,信息渠道对城镇家庭的使用表现出显著的影响,但金融素养的交互作用不再显著。从实地调研和访谈来看,多数在P2P网上平台借款的城镇家庭是出于短期消费的目的,且数额较小,甚至部分受访者进行网上借贷是出于“试一试”的态度,此时家庭对于有效信息的需求降低,金融素养在此过程中作用不明显。而农村样本回归中,由于农村样本网上借贷的比例过低(0.19%~1.2%),信息渠道的作用不显著,但从方向上来看,信息渠道对于农户网上借贷仍然是具有正向影响的。

对于城镇低收入家庭和农村家庭等弱势群体而言,其金融需求大多集中在“存、取、汇、兑”等基础性金融服务,而对于借贷、投资等的需求并不旺盛,如何引导城镇低收入家庭和农村家庭使用手机银行、支付宝等支付结算类产品,增加信息渠道与提高金融素养是两个重要方面,增强弱势群体的信息可获得性,加强对弱势群体金融知识的宣传与培训,是提高其互联网金融产品接受意愿,实现数字金融普惠的重要手段。

控制变量方面,无论是城镇还是农村家庭,决策者的年龄表现出显著的相关性,随着决策者年龄的增加,家庭使用互联网金融产品的概率显著下降。决策者的教育水平在网上理财类产品上表现出显著性,即学历较高决策者的理财观念更加超前,能够将家庭资产部分投资于互联网金融领域。家庭支出在城乡家庭中均表现出显著的正向影响,即支出越高的家庭使用互联网金融产品的概率越高,这表明即使是号称“低成本、无门槛”的网上支付类产品,收入支出效应仍然存在。从地区的固定效应来看,苏北、苏中和苏南地区并未表现出显著的差异性,同时,地区的人均GDP也并不显著。可以看出,互联网金融产品在推广上并不受区域的限制,从这一方面来看,互联网金融确实具有“弯道超车”的可能性。时间效应的影响在不同产品间有所差异,由于2015年城镇家庭已经在网上支付类产品表现出较高的使用程度,因此其时间效应并不显著,而对网上理财类产品的使用更是有所下降。同时,网上保险类产品使用有所上升,而网上借贷类产品则有所下降。城镇家庭网上理财和网上借贷类产品的变化,表现出随着互联网金融热潮的逐渐消减,城镇家庭不再盲目追求其高收益,逐渐开始关注互联网金融产品的风险,因此降低了对两类产品的使用。与城镇家庭相比,农村家庭的变化主要体现在网上支付和网上理财两种产品,与2015年相比,农村家庭在2017年使用网上支付类产品的概率增加了近20%,使用网上理财类产品的概率增加了近30%。由此可见,随着互联网金融市场的不断拓展,农村居民开始逐渐接受这种低成本、高效率的金融服务模式,数字普惠金融的推广在农村逐见成效。

五、结论

本文从互联网金融产品的需求主体——家庭的视角出发,研究城乡家庭对互联网金融产品的接受和使用程度,并着重从家庭的信息获取渠道和自身金融素养的角度,分析其影响因素。研究结果表明:(1)对于互联网金融产品的使用,城乡家庭间仍然具有较大的差异,但随着时间的推移,农村家庭选择互联网金融产品的概率显著增加,特别是网上支付和理财类产品;(2)信息渠道是影响城乡家庭互联网金融产品使用的重要因素,而金融素养在其中起到重要作用,金融素养较高的家庭,因信息渠道增加所带来的使用意愿、程度显著提高。

以上结果说明,随着信息技术与金融服务的逐渐结合,家庭金融服务的方式和产品种类不断增加,传统信息渠道已不足以满足城镇和农村居民的信息获取需求。互联网等新型信息渠道能够有效降低家庭搜寻相关信息的成本,增强家庭信息可获性,对于家庭获取互联网金融服务、提高金融普惠程度具有重要作用。

基于以上结论,本文提出如下政策建议:

第一,加快农村地区互联网信息渠道建设。信息渠道在农村家庭互联网金融产品使用中表现出显著作用,因此应加大农村地区信息基础设施建设,降低农村地区互联网金融服务的获取成本,增强互联网信息可获性。

第二,加强金融知识宣传和培训力度,特别重视提高城镇低收入群体、农村家庭决策人的金融素养。增加低收入、弱势群体对于新技术、新产品的认可和接受意愿是一个长期的过程,家庭决策人的金融素养的提高可增强家庭整理、筛选和吸收有效信息的能力,提高信息的利用效率。

第三,增强金融监管部门与信息管理部门的联系。在当前弱势群体无法有效分辨信息真实性的阶段,信息管理部门与金融监管部门的责任尤为重要。要规范互联网等新型信息渠道的信息传输质量,在降低弱势群体信息获取成本的同时,减少虚假、错误信息的误导,确保金融消费者的信息安全。

作者简介:

董晓林,女,南京农业大学金融学院教授,博士生导师。

石晓磊, 男,南京农业大学金融学院博士生。

中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第4期

(扫一扫,更多精彩内容!)