——基于行为金融视角的实证研究

摘要:文章基于行为金融分析框架,构造风险认知、风险管理、保险认知、保险负担、农业情感五类行为变量,利用湖北省351户微观调研数据检验农户天气指数保险决策的影响因素。结果表明:获得无偿现金援助机会、家庭劳动力比重及土壤灌溉条件等风险认知和管理因素是影响农户农业保险需求的最主要因素,农户农业保险决策显著受到慈善困境效应的影响。进一步通过专家咨询法和层次分析法对五类因素进行排序,其影响程度依次为风险管理、风险认知、保险负担、保险认知和农业情感。优化农户农业保险决策过程,促进农业保险市场供给侧结构性改革,要求在增强农户农险支付能力的同时,注重农户农业风险的认知及管理;同时,亦要有效提升农户农业保险认知和农业情感投入。

关键词:风险认知;风险管理;天气指数保险;投保意愿;行为金融

一、引言

2017年中央一号文件聚焦农业供给侧结构性改革,农业保险作为农业供给侧结构性改革的有机构成部分,也在文件中得到反映,“持续推进农业保险扩面、增品、提标,开发满足新型农业经营主体需求的保险产品”。农业保险虽然以供给为着力点,但应立足于“农业经营主体需求”。因此,提升农业保险供给侧结构性改革要求对农户农业保险需求有深入认知,特别是要把握农户农业保险决策的行为过程。另一方面,“行为金融理论”因将行为心理因素纳入行为人的决策考量,对金融决策过程刻画更为有效,行为结果也更加贴近现实,因而在20世纪80年代开始广泛应用于金融领域。然而国内学者对于行为金融的研究起步较晚,农业保险领域的行为金融研究更是鲜有涉及,因此,本文尝试从行为金融视角探讨农户农业保险的需求。

在挑选分析标的时,本文选择天气指数保险来测度。首先,天气指数保险以气象指标为理赔依据,可有效降低被保险人的道德风险,在道德风险无法有效量化时,规避该因素对农户保险决策的影响,提高模型拟合优度;其次,相较于传统农业保险,由于天气指数保险机制的复杂性,农户对该险种的认知会强化其农业保险决策过程,因而后文中“保险认知”变量的构造会提升模型的拟合效果。同时,选择特定的天气指数保险品种——双低油菜天气指数保险;特定的调研对象——长江流域经济带的湖北省油菜种植户。一是基于特定的区位优势,长江流域是我国冬油菜主产区,种植面积和总产量占全国90%,也是世界最大的双低油菜产区;二是基于政策的导向性,农业部2003年发布的《“双低”油菜优势区域发展规划(2003—2007)》、2008年发布的《全国优势农产品区域布局规划(2008—2015)》,以及国务院2010年印发的《全国主体功能区规划》奠定了长江流域双低油菜主产业带的地位。因而,基于双低油菜天气指数保险的研究结论具有更深刻的现实指导意义。

对天气指数保险有效需求的研究,国外学者多以logistic模型和二阶段估计法为主。Hill 发现教育程度、财富水平、是否集体投保会显著影响农户农险意愿。Akter指出性别也是农户天气指数保险偏好的主要因素。其他以传统农业保险为对象的研究中,Sherrick研究发现风险感知因素是影响农户保险决策的最主要因素,此外,户主的年龄、农场的杠杆水平及风险管理也对农户的保险决策产生影响。我国天气指数保险自2007年首次在上海试点以来,也积累了一定的研究成果。程静和陶建平发现人力资本投资、农户收入水平、天气指数保险认知等因素会影响到农户天气指数保险需求。宋博发现除农户农业保险认知度及农户收入结构外,气象站距离也会显著影响农户农业保险支付意愿。孙香玉则发现传统农业保险购买经验的增加可以提高新型天气指数保险的购买意愿。

上述研究主要建立在传统经济理论基础上,而国外行为金融学在保险上的研究可追溯到二十世纪七十年代,起初是对传统保险理论的初步探讨,随后则试图对保险市场的“异象”进行解释。心理账户可以用来解释中等收入群体保险需求不足现象,由于要将收入分配给不同的心理账户,当存在资金约束时,各个保险账户能够分得的资金很少;可得性偏差会导致行为人错估风险发生的概率,从而对保险的需求造成影响;情感因素同样是保险决策的重要影响因素,投保人对保险标的的情感越深,购买保险的意愿越强烈,风险事故后索赔的积极性也越高。而行为金融理论应用于农业保险市场的研究则相对较少。国内学者对行为金融的研究起步较晚,研究大多集中于投资者资本市场投资决策上,对保险的研究相对较少,对农业保险的研究更是不足。

本文基于已有的研究成果,将风险认知、风险管理,及传统的变量如农户收入水平、农业保险的认知等因素,统一纳入行为金融理论框架中,探讨农户农业保险的行为决策过程,以期厘清行为变量的作用机理,据此提出具有针对性的政策建议,以更为有效地促进农业保险的供给侧结构性改革。

二、行为金融理论分析框架

行为金融的分析框架始于Kahneman 和 Tversky提出的前景理论。作为一套运用于经济学最成功的心理学理论,前景理论发展了一套数学化的方法将心理学结合进来,以描述经济学中最基本的偏好选择问题。保险作为一种风险管理工具,是被保险人处理不确定性的一种行为选择。农户农业生产行为亦面临不确定性,农户农业保险行为是农户风险感知、风险管理、保险认知、保险负担的综合结果。

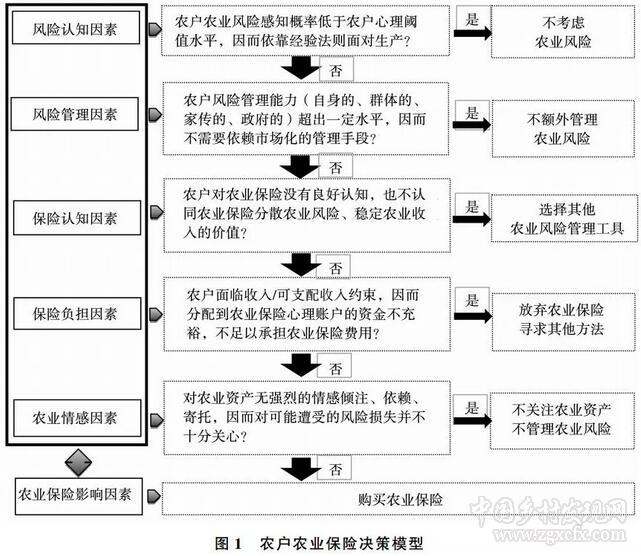

首先,农户农业保险决策过程始于农户的风险感知。感知到农业生产可能遭受自然灾害的危害,农户才会作出反应。阈值选择模型揭示了农户在认知约束、时间和资源约束下,依靠经验法则以实现次优选择。当农户感知风险概率低于某一特定水平时,农户会自动忽视这类风险而不采取任何保险行为;当感知风险概率超出阈值水平时,农户会采取措施对风险进行管理。

其次,农户风险管理措施多样,除正式的风险分担机制,即保险外,农户还可借助传统的非正式的风险分担机制,如家庭自救、集体互助、政府和社会救助等。慈善的困境揭示了政府和社会的灾害救助会在一定程度上削弱农户投保农业保险的动机。在考虑农户农业保险需求时,需将该因素纳入考虑范围。

再次,农户对农业保险有良好的认知是农户投保的先决条件。农户获取保险信息的渠道多样,媒体、保险公司或政府的宣传等常规渠道让农户知悉农业保险。但当保险信息获取成本较高时,一种降低交易费用的方式是依靠亲朋邻里,或者简单模仿其他农户的保险行为。同时,作为一种现代化的风险分散工具,保险条款的冗长和晦涩难懂也在一定程度上影响农户保险的认知。因此,农户教育水平的高低也会影响其投保行为。

最后,收入因素可能是影响农户投保的最主要因素。当农户受到收入或可支配收入的约束,同时无法便利地通过金融市场融资时,农户的投保意愿会降低。且预算约束并不局限于收入,心理账户同样制约农户保险行为。当农户分配到“预防性支出”心理账户资金受限时,各险种(如家庭财产险、机动车险、寿险、医疗保险等)可能在资金使用上形成竞争。此时,由于保险预算的紧张,农户可能不会投保农业保险。

此外,情感因素也会影响个体的保险决策行为,行为人对保险标的的情感越强烈,一方面,在保险金额固定的情况下,行为人愿意为此支付更高的保费;另一方面,风险事故发生后,行为人也愿意为获得固定数额的赔偿而提出理赔。农户的农业保险行为亦受到情感因素的影响,此处,“情感”主要指农户对农业生产的情感。

综上,在分析农户农业保险需求的影响因素时,可依据农户农业保险的行为过程,将影响因素归集为五类:风险认知、风险管理、保险认知、保险负担和农业情感(见图1)。文中的实证部分以此为基础,通过构造具体指标,探讨农户保险决策影响因素,并具体比较五类变量的影响程度。

三、模型设计、指标设计和基本假设

(一)模型构建与数据来源

本文的研究基于微观调研数据基础之上。由于双低油菜天气指数保险市场为假想市场,在量化双低油菜种植农户农业保险需求时,可采用支付意愿(WTP)和投保意愿(WTI)两种方法。由于无法找到标的市场,湖北省油菜天气指数保险产品尚未推出,试点的水稻气象指数保险中,水稻与油菜生理机制的巨大差异使得水稻气象指数保险的保险费率无法作为双低油菜天气指数保险费率的参考,选用支付意愿法(WTP)会使农险需求测算偏差大,因而选取投保意愿法(WTI)来测度农户双低油菜天气指数保险的需求,在简化模型的同时,提升整体拟合精度。

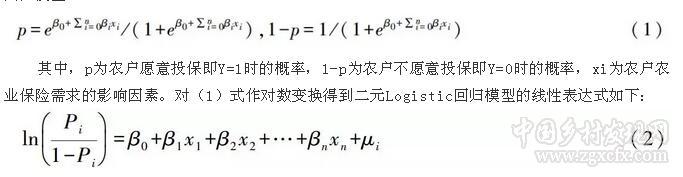

选取农户投保意愿为因变量,愿意投保取值为“1”,不愿意投保取值为“0”。因变量为典型的二元变量,采用Logistic回归模型拟合。自变量则选取农户农业保险需求的相关行为因素,构建如下回归模型:

调研数据均来源于2015年课题组对湖北省孝感、荆州、黄冈、武汉、襄阳、宜昌六市双低油菜种植农户的调查。问卷的设计以行为金融为依托,农户农业保险消费决策过程为指导。

为保证调研数据的质量,调研过程紧凑且逻辑严密。首先,对调研人员进行培训,以避免调研过程中调研人员主观引导使得调研结果有偏;其次,选取少量样本进行预调查,从中发现问卷设计的不足以整理出最佳的调研方案;再次,进行正式的大规模调查,并在调研结束之后将数据输入计算机;最后,对录入的数据进行数值检验和逻辑检验,以保证数据的有效性。

本次调查共发放400份问卷,回收376份问卷,回收率为94%。其中有效问卷351份,有效率达93.4%。

(二)指标设计、赋值与基本假设

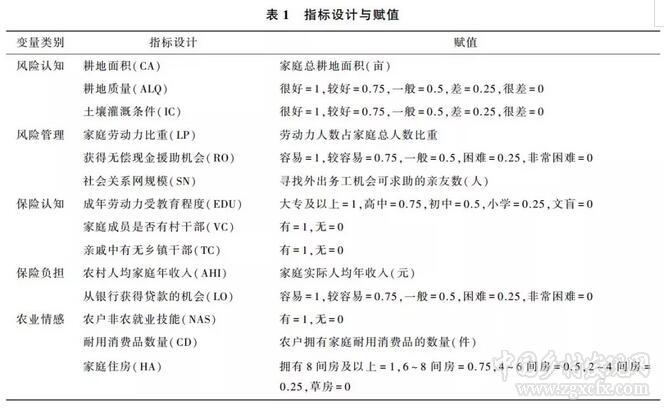

基于农户双低油菜天气指数保险决策过程分析框架,本文采用风险认知、风险管理、保险认知、保险负担、农业情感五类变量来表征农户双低油菜天气指数保险决策过程的影响因素。具体来讲,各个变量指标体系设计如下:

1.风险认知变量。选取耕地面积、耕地质量和土壤灌溉条件反映该变量。通常耕地面积越多的农户其风险意识越强,因此规模大户对农业保险的接受度更高;耕地质量在一定程度上反映了农业生产的效率,通常质量越高的农地对自然风险的抵御性越强,农户的风险意识越淡薄;同理,土壤灌溉条件越好的农地抵御自然风险的能力也越强。这三个指标中,耕地面积为连续变量,耕地质量和土壤灌溉条件为分类变量。耕地面积对农户天气指数保险投保意愿的作用方向为正,耕地质量和土地灌溉面积作用方向为负。

2.风险管理变量。选取家庭劳动力比重、获得无偿现金援助机会和社会关系网规模来表征。假定农业生产经验和风险管理能力可以累加,家庭劳动力比重越高的农户其风险管理能力越强;政府补贴和社会救助在一定程度上会导致农户农业生产的道德行为风险,即农户依赖救助而减少了对防灾防损的投资,通常,获得无偿现金援助机会越大,农户农业保险的投保意愿越低;同样,农户还可借助社会关系网来应对自然灾害等突发事件,即社会关系网规模越大的农户风险管理能力越强。三个指标中,家庭劳动力比重取值在0~1之间,社会关系网规模则为连续变量。家庭劳动力比重、获得无偿现金援助机会和社会关系网规模对农户天气指数保险投保意愿的作用方向均为负。

3.保险认知变量。选取成年劳动力受教育程度、家庭成员是否有村干部和亲戚中有无乡镇干部反映该变量。教育程度越高的农户对保险的认知越强,也更愿意接受和尝试新事物;农业保险的推广离不开地方政府的支持,因而村干部和乡镇干部是农户了解和认知农业保险的主要媒介。三个指标均为分类变量。成年劳动力受教育程度、家庭成员是否有村干部和亲戚中有无乡镇干部对农户天气指数保险投保意愿的作用方向均为正。

4.保险负担变量。选取农村人均家庭年收入和从银行获得贷款的机会来表征。收入水平是衡量农户购买力的最直接指标,将农业保险视作一种消费品,农户家庭年收入越高,其农业保险的消费意愿越强;从银行获得贷款的机会反映了农户的潜在购买力,大多数非生活必需品的消费借助于信贷,因此理论上农户从银行获得贷款的机会越高,其农险投保意愿越强。两个变量中家庭年收入为连续变量,从银行获得贷款的机会为分类变量。农村人均家庭年收入和从银行获得贷款的机会对农户天气指数保险投保意愿的作用方向均为正。

5.农业情感变量。选取农户非农就业技能、耐用消费品数量、家庭住房情况来反映该变量。家庭经营收入是农村居民家庭收入来源之一,当农户存在其他非农就业技能时,农户为农业生产投保农业险的意愿会降低;此外,当农户财产险心理账户资金有限时,分配到耐用消费品和房产及农产的资金会形成行为竞用。因而,农户耐用消费品和房产越多,投保农业保险的意愿会越弱。三个指标中,耐用消费品数量为连续变量,农户非农就业技能和家庭住房面积为分类变量。农户非农就业技能、耐用消费品数量和家庭住房面积对农户天气指数保险投保意愿的作用方向均为负。

指标设计和赋值见表1,模型的基本假设见表2中“基本假设”一栏。

(三)描述性统计

指标体系的描述性统计见表2。其中,耕地面积取值位于2~30亩之间,社会关系网规模取值位于0~15人之间,农村人均家庭年收入取值位于3000~150000元之间,耐用消费品数量取值位于2~7件之间。其他指标均值均位于0~1之间。

四、实证分析及结果

(一)回归结果

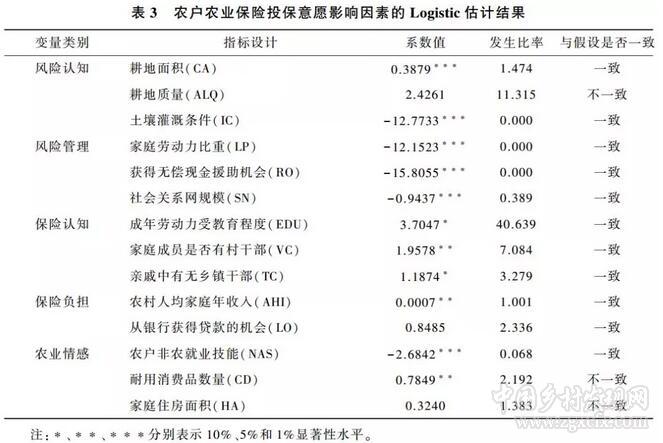

模型回归结果见表3。由表3可知,除耕地质量、从银行获得贷款机会及家庭住房面积未通过显著性检验外,其他指标均对农户投保意愿有显著性影响。其中,除耐用消费品数量的结果与基本假设不一致外,其他指标均与基本假设保持一致。

对农户双低油菜天气指数保险投保意愿影响程度较高的指标依次为:获得无偿现金援助的机会(-15.8055)、家庭劳动力比重(-12.7733)、土壤灌溉条件(-12.1523),当这些变量取值由0到1变动时,农户投保意愿将极大幅度降低。然而农村家庭年收入虽对投保意愿影响显著,但其发生比率仅为1.001,表明农村家庭年收入每增加1个单位,农户农业保险的投保意愿仅增加0.001倍。其他指标的影响程度居于二者之间。

(二)结果解析

耕地质量对农户天气指数保险投保意愿不显著,表明耕地质量不是农户农险需求的主要影响因素。另一种可能的解释是耕地质量虽然影响农户的风险认知,但一方面耕地质量高的土地,农户感知风险的概率越低;另一方面,耕地质量高的土地,农户的期望收益也越高,因而在一定程度上增强了农户农业保险的支付能力,两者的作用在一定程度上相互抵消了。

从银行获得贷款的机会对农户天气指数保险投保意愿不显著,一种可能的解释是良好的银行贷款资源在增加农户农业保险潜在购买力的同时,也消除了农户为防御自然风险所做的努力,因为即便在自然灾害发生之后,农户也可通过银行贷款来维持生计。两者的作用力相反,对农户农业保险需求的影响取决于谁的作用力更强。

家庭住房面积对农户天气指数保险投保意愿影响也不显著,一种可能的解释是家庭住房作为不动产,对其的保障在一定程度上会与农险资金形成竞用;另一方面,家庭住房面积越大的农户家庭财富越多,其家庭购买力越强。二者作用相反,对农户农业保险需求的影响也取决于替代效应和收入效应谁高。

耐用消费品数量对农户农险需求的作用与假说不一致,一种可能的解释是耐用消费品作为财产性资产,对其的保障与农险资金形成竞用。但更为重要的是,家庭耐用消费品在一定程度上为农业生产提供了便利,在提高农业生产力的同时,也间接促进了农户的农业保险意愿。因此,家庭耐用消费品数量对农户农业保险投保意愿影响为正。

其他指标对农户双低油菜天气指数保险投保意愿影响显著且与假说一致。由回归系数可以看出,影响农户农业保险需求的最主要因素为风险管理因素,其次是风险认知因素,而一般文献中反复强调的保险负担因素影响则相对较低。在调研中也发现农户对每亩0~25%的保费支付呈一定的开放态度,单纯保费的提升并不会显著恶化农户的福利水平。但农户农业保险的消费合理化需满足一定的先决条件,如农户对风险有良好的认知且风险超过农户的风险管理能力等。上述五类变量对农户农业保险需求影响程度还需进一步考察。

(三)影响因素的再处理和行为变量的比较

由于五类变量中指标体系的设计在量纲、数量及符号的不一致导致无法直接比较五类变量的影响程度,因此有必要对指标体系和原始数据进行再处理。

按如下步骤对指标体系和原始数据进行处理:

首先,剔除掉回归中不显著的3个指标,只保留原指标中的11个;

其次,为消除量纲及保证指标具有直接可比性,对指标耕地面积(CA)、社会关系网规模(SN)、农村家庭年收入(AHI)和耐用消费品数量(CD)进行标准化处理,采用如下极差标准化方法:Xij=(xij-minxj)/(maxxj-minxj);

最后,为保证同一变量内的指标效果可以累加,对风险认知变量中的土地灌溉条件(IC)和农业情感变量中的农户非农就业技能(NAS)指标值作反向处理,公式为Xij=1-xij。

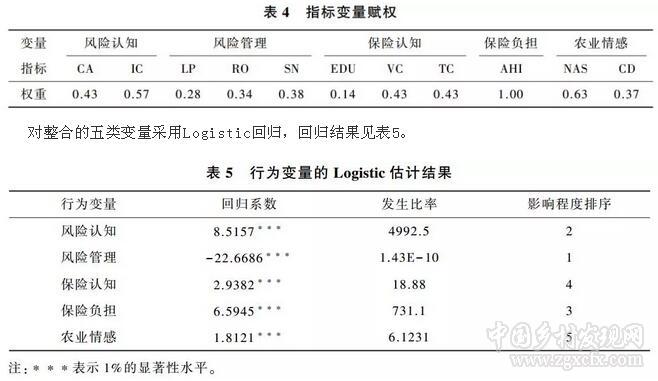

为考察五类变量对农户农业保险需求影响及影响程度大小,需对五类变量的指标体系进行整合。采用专家咨询法和层次分析法对处理后的五类行为变量、11个指标进行赋权。具体步骤如下:选取15位农业保险专家,其中农业保险研究人员、农业保险从业人员、农业保险消费大户各5人;设计问卷请专家为各个指标的重要性程度进行打分,取值在0~1之间;采用层次分析法,对问卷获得的基础数据构造判断矩阵,得出二级指标的权重如表4。

由于五类变量均处于同一数量级水平,可对五类变量对农户农业保险需求的影响程度进行直接比较。由回归结果可知,风险管理因素是影响农户农险需求的最主要因素。当农户风险管理水平向1迫近时,农户农险投保意愿会显著降低。其次是风险认知因素,当农户农业风险感知水平缓慢提升时,农户农险投保意愿会显著提升。第三位因素为保险负担因素,当农户保险负担能力由0提升为1时,农户保险投保意愿增强730倍。保险认知因素和农业情感因素影响程度则相对较小,当二者取值从0增加为1时,农户农险投保意愿分别提升17.9倍和5.1倍。

因此,提升农户农险需求还需从农户微观行为层面出发,提升农户农业风险认知,当农户风险管理能力不足且农户保险负担能力显著提升时,农户农业保险需求会显著改善。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本文以行为金融为理论框架,依托采集的351户农户微观数据,以湖北省双低油菜天气指数保险为对象,将农业保险需求问题转化为投保意愿问题,探讨其影响因素得出本文的研究结论:

第一,农户农业保险需求除传统的农户人口统计学因素、农户经济因素及农业生产因素外,诸如社会关系网规模、获得无偿现金援助机会、耐用消费品数量等非常规因素也会影响农户保险需求。这些因素对农户保险需求的显著性影响也从侧面论证了农户农业保险“慈善困境”“心理账户”“情感投射”等现象的存在。

第二,风险管理、风险认知为影响农户农险需求的最主要因素,表明农户的投保行为首先基于其自身对农业风险和风险管理能力的判断,农业保险作为风险管理的一种有效途径,当且仅当农户预判农业风险超出自身管理水平时,才有可能触发农户的投保行为。对政府和保险公司而言,在推广农业保险时,可基于农户的风险认知和风险管理采取针对性的措施,引导农户农业保险的合理消费。

(二)启示

上述研究结论至少可以在以下三个方面为政府提升农户农业保险需求,促进农业保险供给侧结构性改革提供新的思路。

首先,单一的农业保险补贴措施并非是促进农业保险市场发展的有效手段。政府干预的重点应当放在提升农户风险感知,同时引导农户对风险管理有新的认识上。

其次,在对农业保险市场进行干预时,还应当考虑农户农业保险的决策心理。类似“慈善困境”“心理账户”“羊群效应”的行为心理是使得农户农业保险行为偏离最优行为的重要因素,这些因素应当纳入政府农业保险政策制定中。

最后,农户农业保险需求是一个系统工程,是农户综合环境、保险和自身信息的结果。保险公司农业保险业务的推广也应当以农户的农险需求为出发点;同时,保险公司也应对农户农业保险决策过程有清晰的认识。通过找准突破口,最大化开发农户农险需求,促进保险市场完善和成熟。

作者简介:程静,女,湖北工程学院经济与管理学院副教授,博士。刘飞,男,华 中农业大学经济管理学院博士生。陶建平,男,华中农业大学经济管理学院教授,博士生导师。

中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第3期

(扫一扫,更多精彩内容!)