摘要:个体幼年时期的经历会对成年后的诸多决策产生影响,中国的农地流转市场可进一步为检验该命题提供场景。为此,论文以发生在1959—1961年的大饥荒为自然实验,利用2014年度中国家庭追踪调查数据,分析了早年饥荒经历对农户土地租出行为的影响。理论上,早年饥荒经历通过塑造风险厌恶偏好、形成预防性心理动机、阻碍人力资本积累等三个渠道,对农民土地的租出行为造成不利的影响。特别对于童年时期遭受过大饥荒的个体,饥荒经历对其土地租出意愿的影响会更加显著。实证结果显示饥荒程度越高的地区,村庄土地租出率越低,农户租出意愿越弱,童年时期经历过大饥荒的个体更不愿意租出土地。本文的研究结论为解释我国农地流转市场为何发展缓慢提供了一个新的注解。

关键词:早年饥荒经历;土地租出;风险规避

一、引言

对于我国农地流转市场为何发展缓慢,已有研究主要从四个方面给出了解释:一是产权不明晰。一些研究认为产权不安全阻碍了土地流转,因此确权能够促进土地流转与提高土地租金。不过,另外一些研究认为产权并不是影响土地流转的关键因素,而且确权很可能通过禀赋效应抑制土地流转。二是土地细碎化。土地细碎化提高了土地匹配与交换的交易费用。三是家庭人口因素。非农就业状况、家庭劳动力规模、受教育水平、老龄化程度等因素均对农户参与土地流转带来影响。四是社会资本。近期一些文献还分析了社会交往、组织参与、信任等对农户流转行为以及流转契约选择的影响。

与既有文献不同,本文分析了早年饥荒经历对农户土地租出行为的影响。早年时期特别是童年的经历对性格的塑造、习惯的养成都有重要的影响,而且这种影响能够持续到成年时期。一些研究发现早年的饥荒经历会导致个体养成风险厌恶心理,因而不愿进行金融风险投资,并具有较高的储蓄倾向。受这些研究的启发,本文试图探讨早年饥荒经历是否会抑制农户的土地租出行为。因为土地具有天然的安全保障功能,所以对于农民来说持有土地资产是一种风险规避的重要手段。进一步而言,在当前农村保险市场不完善的情况下,经历过大饥荒的农户可能更需要土地增强其安全感,由此会抑制其租出土地。本文以1959—1961年的大饥荒为自然实验,对该假说进行了验证。实证结果显示遭受饥荒程度越严重的地区,村庄土地租出比率越低,农户土地租出意愿越弱;童年经历过大饥荒的群体,其出租土地的可能性更低。

本文的研究结果也许能够在一定程度上去解释为何在当前快速城镇化时期,农民仍然无法割裂与土地的联系,具有很强的“安土”“守土”意识,对土地依然有着深厚的感情(“恋土情结”)。有学者认为绝大多数我国农民不会因收入水平的提高和收入来源结构的变化而完全放弃农地经营权,甚至认为“恋土情结”成为推进农地证券化的障碍因素。对此,一部分原因在于赋予土地一种情感的和神秘的价值是全世界农民所共有的态度;另外一部分原因在于一个国家所特有的历史事件对其国民造成了难以抹去的记忆,进而加深了农民的“守土”意识。发生在1959—1961年的大饥荒持续时间之长,影响范围之广,世所罕见。大饥荒对个体心理造成了巨大的冲击,对人力资本的积累带来了严重的影响。这些不利影响会导致个体风险厌恶心理的形成和降低其抵御风险的能力,进而导致其更需要土地增强安全感,从而加深了“恋土”情结,最终体现在不愿租出土地上。

本文以下部分安排如下:第二部分,梳理早年饥荒经历作用于土地租出行为的内在机制;第三部分介绍本文所采用的2014年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据,并对核心变量进行定义;第四部分设定计量模型,并给出估计实证结果;第五部分为本文的结论。

二、早年饥荒经历与农户土地租出行为

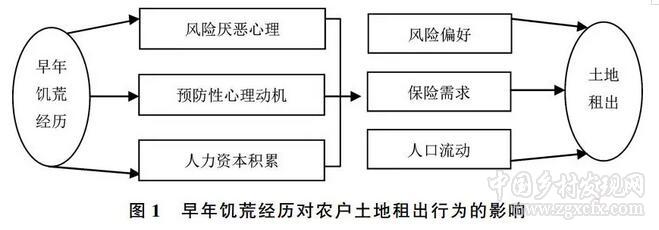

爆发于1959年、止于1961年的中国大饥荒,波及范围广泛,持续时间较长,影响深刻而久远。结合程令国、张晔,汪小圈等人的研究,本文认为早年的大饥荒经历主要通过三个渠道作用于农户的土地租出行为(见图1):

首先,早年饥荒经历诱导农民形成更强的风险厌恶心理,阻碍了其从事具有风险性的非农就业,降低了其租出土地的意愿。童年时期的外部环境对成年后的需求与选择产生深刻影响。比如,虽然经历过大饥荒的个体在成年之后生活条件得以改善,但孩提时代养成的节约习惯会持续影响其消费行为,表现为这些群体具有更高的储蓄倾向。个体通过跨期选择平滑生命周期的消费,这不仅是因为不同时期的收入能力有别,还在于未来可能存在的风险(如通过储蓄应对可能发生的疾病或者饥荒)。尽管风险不以人的意志为转移而独立客观地存在,但是风险同时也反映了人们对某一事件的疑虑。因此,风险具有主观性。而早前的深刻记忆会影响其对未来的主观判断。比如,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”就是对此的形象概括。因此,经历过大饥荒的个体,其风险厌恶心理更强。风险厌恶心理对个体的投资和就业都会带来影响。汪小圈等人的研究显示幼年经历过饥荒的个体更不愿进行金融风险投资和从事风险较高的职业。由于当前农民的非农就业具有较高的不稳定性,时常面临失业的风险。据此,可以推测幼年经历过大饥荒的人更不愿意外出务工,宁愿滞留农村、守候土地,从而阻碍了土地的租出。

其次,早年经历过大饥荒的农民对未来更加心存疑虑,具有更强的预防性心理动机,从而加重了其对土地的依赖,阻碍了其租出土地。由于性格、习惯、素质(包括心理和身体)从孩提时代就已开始形成,所以早年的经历对人的性格塑造具有重要的影响。儿童时期最具可塑性,因而易受外部环境的伤害,表现出脆弱性。儿童对创伤事件有着特殊的恐惧心理,而且这种恐惧感能持续到成年,负面影响会伴随终身。据此,在大饥荒时期恶劣的环境中,童年时代所遭受的食不果腹的经历会给儿童造成严重的恐惧心理。为了克服恐惧,增加安全感,经历过大饥荒的个体会异常珍惜粮食和金钱,表现出更高的储蓄倾向。因而,大饥荒增强了农民的预防性心理动机。在保险市场不完善的情况下,土地承担着最后的保险屏障,持有土地可以免于再次遭受饥饿的风险。经历过大饥荒的人更能深刻地认识到土地的重要性,童年饥荒经历留下的阴影会促使其更加珍惜土地,增强了产权的禀赋效应,从而抑制了土地的转出。

再者,早年饥荒经历对人力资本积累造成负面冲击,对农民向非农产业转移造成负面影响,进而抑制了土地的租出。饥荒经历不仅对个人的心理素质产生影响,而且还对其身体素质带来严重冲击。众多的研究表明幼儿期的营养不良会阻碍人力资本的形成,对成年后的身高、智力、工作乃至婚姻等均有不利的影响。Chen & Zhou的研究发现出生于大饥荒的个体成年之后的身高显著低于其他年份出生的人,幼儿时期大饥荒的经历对成年时期的劳动供给、收入有显著的负面冲击。Meng & Qian的研究表明对于幼儿或儿童时期经历过大饥荒的个体,饥荒显著降低了其成年时期的身高、教育水平及劳动供给。马光荣的研究显示在出生12个月内的婴儿期经历的饥荒越严重,其成年时的健康状况会越差。

需要说明的是,对于饥荒经历的长期影响,目前存在两种假说:“胎儿起源假说”与幼儿健康影响成年健康假说。从实证研究结果来看,“胎儿起源假说”因样本选择问题而无法得到一致性检验;而对于幼儿健康影响成年健康假说,众多研究结果基本一致,认为幼儿与童年时期遭受的饥荒(不良)经历会深刻影响成年时期的人力资本。

人力资本是农村人口向城市流动的重要驱动因素,由此也是影响土地转出的关键变量。据此,幼儿与童年时期经过饥荒的人更可能因为人力资本的制约,而难以向非农产业流动,从而导致其滞留在传统农业部门,抑制了土地的租出。另外,较低的人力资本意味着其抵御风险的能力较弱。因而在保险市场不完善的情况下,这部分群体更需要依赖土地增强其安全感,由此进一步制约土地的租出。

基于上述分析,可以看出早年饥荒经历会降低农民租出土地的意愿。据此,我们可以提出如下假说:

假说1:早年经历的饥荒越严重,农户租出土地的可能性越低。

虽然饥荒是由产量下降、粮食征购和分配制度、自然等因素所造成的,满足了外生冲击的条件,但是饥荒会对人的行为产生影响。比如,当处在饥荒的时候人们可以选择不生育,即便选择生育也极有可能是抵御风险能力强(或受饥荒影响较小)的家庭才会生育,这也是“胎儿起源假说”没有得到强有力的支撑的原因所在。另外,还可能存在饥荒的“达尔文现象”。比如,从饥荒中幸存下来的幼儿经过自然淘汰,反而表现出能适应恶劣环境的身体素质。另外,鉴于婴幼时期的个体尚未具备认知世界能力,而童年时期是心智养成的关键阶段。据此,我们还可以进一步推测:

假说2:相比于婴幼时期的群体,儿童时期遭受饥荒的群体,其租出土地的可能性更低。

三、数据来源与变量定义

本文的农户流转行为数据取自2014年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据。CFPS是一项由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的全国性跟踪调查项目,该项目从个体、家庭、社区三个层次对全国25个省(直辖市)展开了全面调查访问,旨在反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。另外,本文的核心解释变量为饥荒经历。对于饥荒程度的测度,已有研究一般用饥荒年份的人口死亡率表示。为此,借鉴汪小圈等人、范子英等人的做法,本文将采用Lin & Yang的人口死亡率数据。

本文关注的被解释变量为农户的土地租出行为。由于2014年CFPS家庭数据库没有某个家庭租出土地的面积,所以我们用农户是否租出土地的二值变量衡量农户的土地租出行为。虽然农户层面无法体现土地租出率,但我们可以将农户层面的数据加总为村级层面的数据,计算某个村庄租出土地的户数占村庄整体农户数的比重,借此从较为宏观的层面观察饥荒程度与土地租出的关系。按照同样的办法,还可以算出省级层面土地租出户的比重。由于北京市只有4位样本农户,观察值极少,所以我们剔除了北京市。计算结果由表1所示,可以发现长三角地区的土地租出率排在全国前列,山东、四川等地土地租出率较低。山东、四川等省份是我国粮食的主产地,但这些地区不幸也是大饥荒的重灾区,非正常人口死亡率远远高于全国的平均水平。

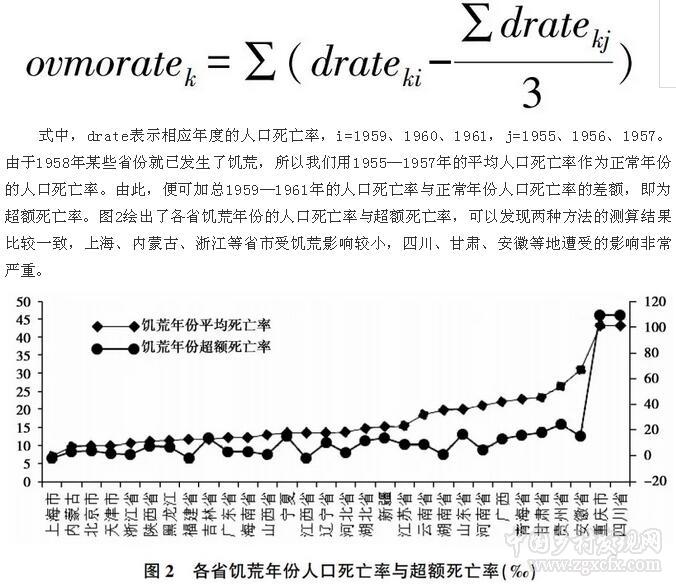

本文的关键解释变量是饥荒程度。已有研究一般采用两种方法测度饥荒水平:一种用1959—1961年的平均人口死亡率衡量饥荒程度,另一种用这三年超额死亡率的加总代表饥荒水平。为确保估计结果的稳健性,本文将采用两种方法分别测算。其中,超额死亡率表示为饥荒年份人口死亡率与正常年份人口死亡率的差值。基于此,可通过如下公式计算某省k的超额死亡率(ovmoratek):

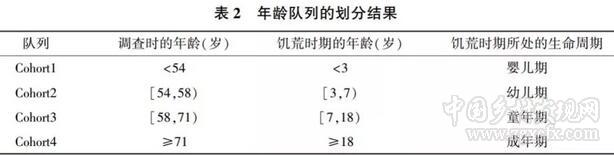

为进一步刻画饥荒经历,借鉴程令国、张晔、汪小圈等学者的做法,根据个体在大饥荒时期的出生年份划分4个队列:婴儿期(Cohort1:3岁之前)、幼儿期(Cohort2:3~6岁)、童年期(Cohort3:7~18岁)、成年期(Cohort4:18岁以上)。这样划分的原因在于3岁之前的群体没有经历大饥荒或者生于饥荒年代,幼儿期的群体虽然经历了大饥荒,但该群体理解与认识世界的能力有限,童年期是记忆储存与性格形成的最关键阶段,成年人的心智在大饥荒时期一般就已定格。由于CFPS数据没有户主的信息,所以我们改用家庭成年人的平均年龄作为划分的依据。最终的划分结果如表2所示。

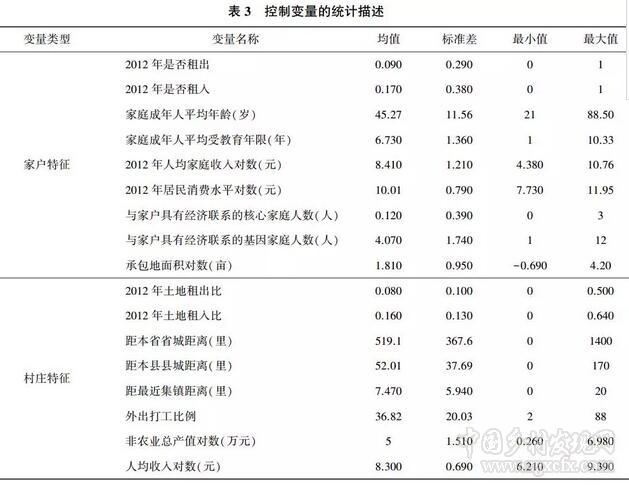

除上述核心变量外,还有其他因素作用于农户的土地租出行为。新迁徙理论认为作出利益最大化决策的单位是家庭而非个人,为此,在下文的计量模型中我们控制了反映家庭特征的变量,包括2012年农户土地的流转行为、成年人平均受教育年限、家庭人口规模、经济条件、土地禀赋。另外,为了从村庄层面观察饥荒程度与土地转出之间的关系,我们还需要反映村庄特征的变量,包括2012年村庄土地流转水平、村庄的地理方位及其经济发展水平。当然,村庄一些特征也会对个人的土地租出行为产生影响。表3给出了所有控制变量的描述性统计。2014年平均土地租出率为0.13,虽然高于2012年的土地租出水平(0.09),不过仍处在较低水平。家庭成年人平均年龄在45岁左右,说明我国农村人口偏老龄化,家庭成年人均受教育年限达到7年左右,表明我国农村成年人基本完成了小学教育。

四、模型设定与估计结果

(一)模型设定

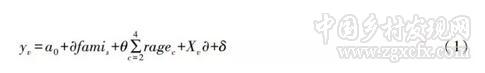

本文按照从宏观到微观的思路,分别从村庄和农户两个层面分析饥荒与土地租出之间的关系。在村庄层面,我们主要刻画典型特征,分析饥荒程度(fami)对土地转出率的影响,借此观察是否饥荒程度越高的地区土地转出率越低。鉴于难以获得省级以下层面的人口死亡率数据,因此借鉴汪小圈、范子英等人的做法,假定省内各地区的饥荒程度相同。基于此,可以构建如下计量模型:

式中,yv表示村庄v的土地转出率,famis代表村庄v所在省份s在饥荒年份的人口死亡率,rage表示处在相应队列的家庭的比重,我们以54岁以下的群体比重作为对照组。由于相比于54岁以上的群体,54岁以下的群体更多地从事非农就业,所以一个村庄54岁以下的人口比重越高,土地租出率理应越高。换而言之,54岁以上的人口比重与土地租出率负相关,因此我们预期θ为负数。需要说明的是,该指标主要反映了一个村庄的年龄结构,因此rage不能直接作为饥荒经历的代理变量。这也是为什么需要进一步从微观层面考察饥荒与土地租出的关系。此外,X为反映村庄特征的变量矩阵。我们关心的是fami系数是否为负。

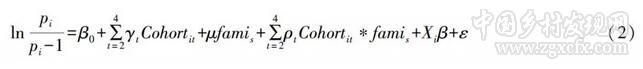

在农户层面,我们侧重于微观的机制分析,探讨饥荒经历对农户土地租出行为的影响。为了测度个人的饥荒经历,我们借鉴了倍差法(DID)的思路,构造饥荒程度(fami)与年龄队列的交互项,借以衡量不同时期所遭受的饥荒程度。其中,以第一个队列(Cohort1)为参照组。同时,由于农户土地租出行为为二值被解释变量。为此,构建如下Logit模型:

式中,Cohortit表示农户i所在的队列t的哑变量,Cohorit*famis为相应队列与饥荒程度的交互项,其系数ρt衡量的是早年饥荒经历对家庭土地租出行为的长期影响。由于童年经历更显著影响成年时期的心智及行为,所以我们特别关注第三队列(Cohort3)与饥荒程度的交互项系数,我们预期该系数显著为负。另外,鉴于Probit模型同样能估计方程(2),所以本文同时采用了Probit模型。如果结果相似,表明估计结果比较稳健。

(二)估计结果

1.村庄层面

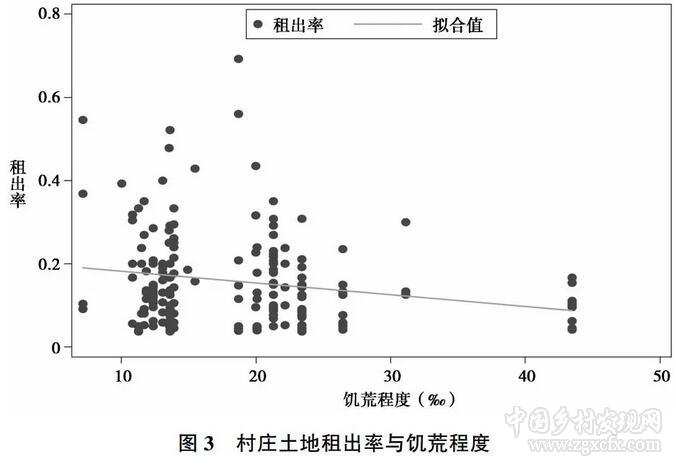

在估计上述方程之前,不妨先感性认识饥荒与土地租出之间的关系。图3从村庄层面绘出了土地租出率与饥荒程度之间的散点图,可以发现两者之间存在负相关的关系。

从散点图中可以看出不同饥荒程度下土地租出率取值范围存在一定的差异,如果直接估计方程(1),则有可能存在异方差问题。对此,我们分别使用稳健标准误及对土地租出率取对数后再使用稳健标准误。

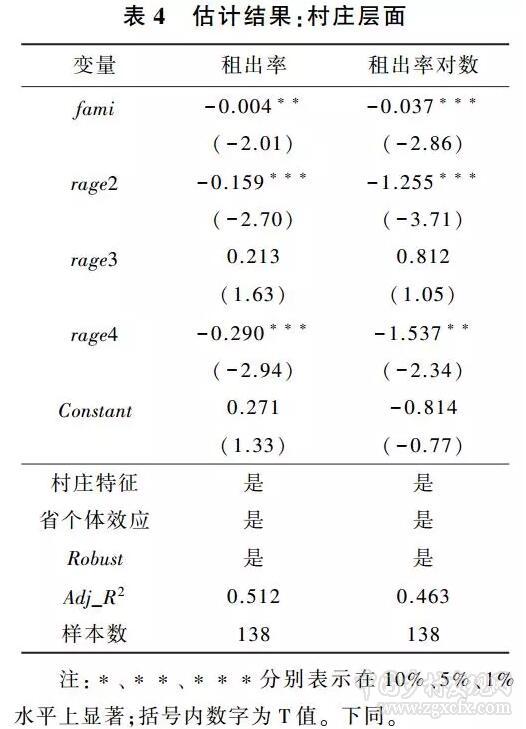

此外,为了控制地区的个体效应,我们在模型中还引入了省的虚拟变量。估计结果由表4所示。

由表4可以发现,fami的估计系数在两个模型中均显著为负,表明饥荒程度越高的地区土地租出率越低。同时,与预期基本一致,回归结果显示54岁以上的人口比重越高,村庄土地租出率越低。除rage3的估计系数为正外(不过统计上并不显著),rage2和rage4的估计系数均显著为负。相比而言,54岁以上的人口更少地从事非农产业,因此一个村庄这部分人口比重越高,土地租出率越低。

2.农户层面

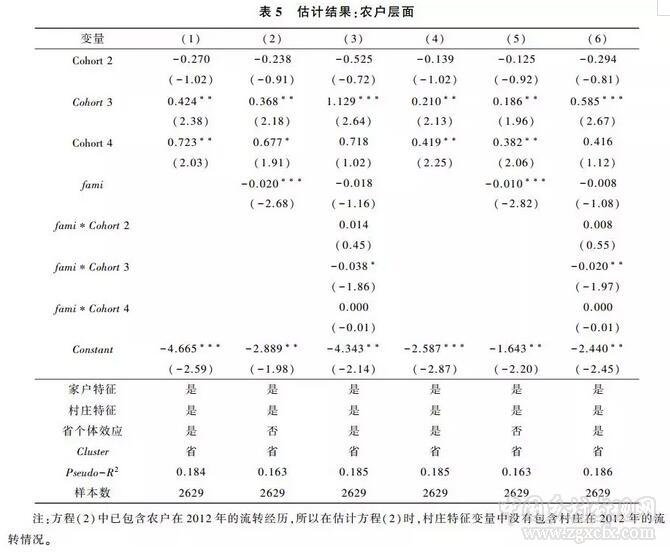

为何饥荒程度越高的地区土地租出率越低呢?对此,需要进一步探究其内在的微观机制。表5给出了方程(2)的估计结果。其中,第1~3列估计的是Logit模型,第4~6列估计的是Probit模型。同时,为获得更加稳健的估计,本文将6个回归模型的标准误均Cluster到省级层面。

考虑到某省的大饥荒程度实际上是一个不随时间而变化的个体效应,为此,本文首先在(1)与(4)列中只控制省的个体效应,然后在(2)与(5)列中引入饥荒程度的代理变量而不加入省的个体效应。对比(1)与(2)、(4)与(5),可以发现fami的估计系数显著为负,该结果与村庄层面的特征事实相一致,表明饥荒程度越高的地区,农户租出土地的可能性越低。

为了进一步验证上述假说,本文在(3)与(6)列中进一步引入了fami与各队列的交互项。我们更关心的是童年饥荒经历对农户土地租出行为的影响。观察两列,可以看出fami的估计系数虽然为负,但统计上已不再显著。相对而言,fami*Cohort 3的估计系数显著为负。由此,可以说明饥荒程度越高农户租出土地的可能性越低,主要是因为个体的饥荒经历所导致的。基于此,假说1得到了验证。另外,三个交互项中,fami*Cohort 3的估计系数在统计上更是显著为负,由此,假说2同样得到了证实。因此,总的来看,童年时期遭受的大饥荒的个体,其租出土地的可能性越低。

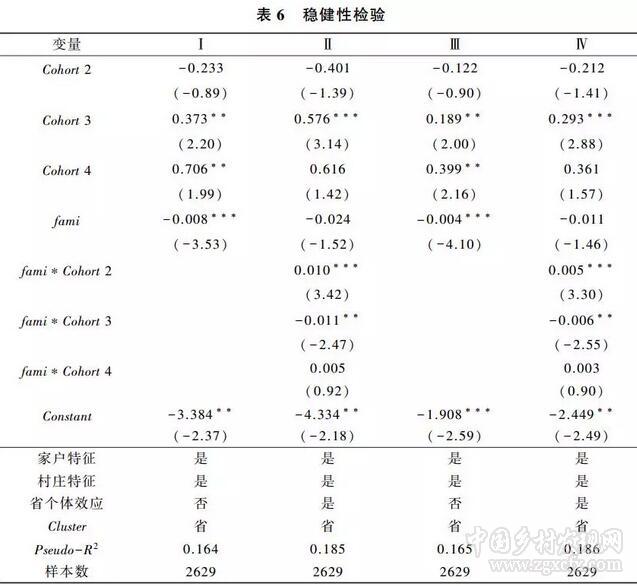

(三)稳健性检验

为确保估计结果的稳健性,我们采用超额死亡率表示饥荒程度,以同样的方法重新估计方程(2)。表6分别给出了Logit模型(Ⅰ和Ⅱ)与Probit模型的估计结果(Ⅲ和Ⅳ),可以发现与表5的结果一致。由此,进一步表明了饥荒程度越高的地区,农户租出土地的可能性越低;童年时期经历过大饥荒的个体更不愿意租出土地。同时,还可以发现一个有趣的结果,fami*Cohort2的估计系数显著为正,这意味着幼儿时期经历过大饥荒的个体更有可能出租土地。这可能与上文提到的“达尔文”现象有关,即从大饥荒中幸存下来的幼儿的身体素质更好;也可能是因为自选择机制的作用,比如家庭条件好的幼儿更有可能免于大饥荒的冲击;而又因为幼儿期的群体尚未具备认知世界的能力,且大都处在襁褓之中。由此,就不奇怪对于处在幼儿时期的群体,大饥荒经历并未对土地租出意愿造成负面影响。此外,我们也重新估计了方程(1),同样得出了与表4相同的结论。考虑到篇幅限制,本文不再列出估计结果。

五、结论

1959—1961年的大饥荒几乎波及了全国的所有地区,持续时间长达三年之久,影响了几代人的生活。众多研究表明早年饥荒经历的影响能够持续到成年时期,特别是童年时期的饥荒经历对个体的影响更为深刻。童年时期是心智形成的关键阶段,这段时期的苦难记忆、生活经验、决策模式等对其成年时期的行为均有着持久的影响。为此,本文进一步以1959—1961年发生的大饥荒为自然实验,探讨早年饥荒经历对农户土地租出行为的影响。理论上,早年饥荒经历通过促使养成风险厌恶心理、导致形成预防性心理动机、制约人力资本的积累三个渠道对农民土地租出行为造成负面影响。实证研究显示,遭受饥荒程度越严重的地区,村庄土地租出比率越低,农户土地租出意愿越弱,特别是童年经历过大饥荒的群体,其租出土地的可能性更低。基于此,可以证明早年饥荒经历确实抑制了农户的土地租出意愿。尽管随着时间的流逝大饥荒的负面效应会逐步减弱,但是大饥荒的深刻教训值得铭记与深思。

本文的研究结论能为回答我国农地流转市场为何发展缓慢提供一个新的注解。由于当前我国农业生产主体中存在相当一部分群体遭受过大饥荒,所以这部分群体的土地租出行为将会影响整个土地市场的发育情况。由此,推进土地流转的过程中,地方政府需要重视流转合约的规范性,以提高农户对土地产权的安全感。未来的研究中,可进一步从土地情结的视角考察饥荒经历的影响。为此,可以借用相关心理学知识测度农户恋土情结,并直接探究饥荒经历与恋土情结之间的关系。

作者简介:汪险生,男,南京审计大学公共管理学院讲师。郭忠兴,男,南京农业大学 公共管理学院教授,博士生导师。

中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第3期

(扫一扫,更多精彩内容!)