——基于14个贫困县的调查

引言

联合国2015年《千年发展目标报告》显示, 中国农村贫困人口的比例, 从1990年的60%以上, 下降到2002年的30%以下, 率先实现比例减半, 2014年下降到4.2%。中国对全球减贫的贡献率超过70%[1]。我国从区域整体贫困变为区域“大分散、小集中”贫困。相应地, 扶贫方式应由大水漫灌式扶贫转变为精准滴管式扶贫。为此, 2014年中央出台《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》, 提出建立精准扶贫工作机制, 对贫困村、贫困户建档立卡。截止2014年底, 我国还有8 900万建档立卡贫困人口。2015年11月, 中央出台《关于打赢脱贫攻坚战的决定》提出分类施策确保按时脱贫, 即“五个一批”工程。其中产业扶贫涉及3 000多万贫困人口, 而且易地搬迁脱贫、生态保护脱贫等其他“四个一批”也需要产业扶贫支撑。习近平总书记在宁夏考察时强调, 发展产业是实现脱贫的根本之策。《决定》同时提出加强对扶贫工作绩效的社会监督, 建立对扶贫政策落实情况和扶贫成效的第三方评估机制。当前建档立卡贫困户数据库信息中缺少产业扶贫评价指标, 如主体带动、产业投入、家庭经营性收入等指标信息。国家旅游局成立国家乡村旅游扶贫工程观测中心, 对全国25个省市区111个建档立卡试点贫困村进行观测, 从脱贫人数、旅游增收等指标对旅游产业扶贫工作进行动态评价。截至目前, 针对产业扶贫评价的研究多为特定省域或片区的、模式总结式的[2-8], 缺少精准到贫困县贫困村贫困户的定量分析、现状分析和评价。研究对产业精准扶贫评价体系进行了探索性研究, 为指导和评价产业精准扶贫工作提供借鉴和参考。

1、科学构建产业精准扶贫评价体系

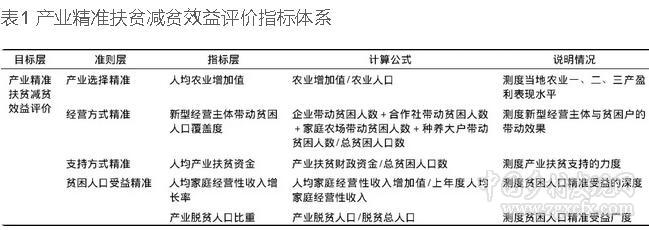

数据采取2016年农业部“百乡万户”调研的14个贫困县和32个贫困村的调查样本数据, 同时引用2016年各贫困县政府工作公报数据, 如表1。

1.1 采用多指标综合评价法, 分别从产业精准扶贫关键环节选取关键指标

遵循科学性、独立性和可操作性的原则, 按照产业精准扶贫概念内涵, 在已有文献研究的基础上[9-11], 结合政府部门工作实践[12], 从特色产业选择精准、经营方式精准、支持方式精准、贫困人口受益精准4个角度, 构建了产业精准扶贫评价指标体系及指标权重。

1.1.1 特色产业选择精准

贫困县根据当地资源禀赋、产业现状、市场空间、环境容量、新型主体带动能力和产业覆盖面, 选准适合自身发展的特色种养业、特色林业、农产品加工、传统手工业、休闲农业和乡村旅游等产业。监测指标有农产品产量、农业产值、农业增加值、农业利润率等, 校验后选择人均农业增加值指标 (农业增加值/农业人口) 测度当地农业一、二、三产盈利表现水平。

1.1.2 经营方式精准

企业、合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体在贫困地区发展特色产业, 与贫困户建立稳定带动关系, 向贫困户提供全产业链服务, 通过鼓励股份合作、推广订单帮扶、专业能人带动等经营模式, 提高产业增值能力和吸纳贫困劳动力就业能力。监测指标有企业、合作社、家庭农场、种养大户带动贫困户数等, 校验后选择新型经营主体带动贫困人口覆盖度指标 (企业带动贫困人数+合作社带动贫困人数+家庭农场带动贫困人数+种养大户带动贫困人数/总贫困人口数) 测度新型经营主体的带贫能力。

1.1.3 支持方式精准

贫困县从产业项目、支撑体系、融资方式等方面加大对贫困地区支持力度。特别是国务院出台支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金政策措施, 打破多年政策藩篱, 旨在提高资金使用精准度和效益, 整合资金重点用于农业生产发展和农村基础设施建设。监测指标有产业扶贫财政资金、产业扶贫贷款资金、参加农业保险人口、参加农技培训人口、获得市场信息人口等, 校验后选择人均产业扶贫财政资金指标 (产业扶贫资金/总贫困人口数) 测度产业扶贫的支持力度。

1.1.4 贫困人口受益精准

产业精准扶贫的核心和落脚点是贫困人口增加收入和就业。监测指标有农民人均纯收入、农民人均家庭经营性收入、产业脱贫人口等, 校验后选择农民人均家庭经营性收入增长率和产业脱贫人口比重两个指标测度贫困人口精准受益深度和广度。其中人均家庭经营性收入增长率从抽样的贫困村估算得出。

1.2 确定关键指标及其权重, 建立评价模型

1.2.1 选择计算方法

熵权法是一种相对比较客观的赋权方法, 具有较强的数学理论依据。在应用过程中, 熵权法将待评价单元的信息进行量化与综合, 根据各指标的变异程度, 利用信息熵计算各指标的熵权, 从而得出较为客观的指标权重。

(1) 数据的标准化处理:采用极差标准化法, 以消除各指标的量纲、数量级关系和正负取向差异, 从而使数据具有可比性。原始数据Xij= (xij) mn

1.2.2 确定指标权重

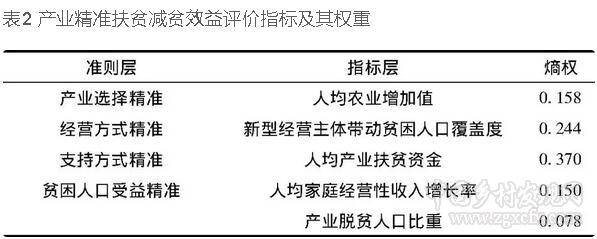

通过调研数据构建原始数据阵, 根据式 (1) ~ (4) 对矩阵进行标准化处理、计算熵权, 最终得到各评价指标的客观权重, 如表2。

表2显示, 各指标权重由大到小依次是人均产业扶贫资金 (0.370) 、新型经营主体带动贫困人口覆盖度 (0.244) 、人均农业增加值 (0.158) 、人均家庭经营性收入增长率 (0.150) 、产业脱贫人口比重 (0.078) 。根据熵权定义, 前4个指标值的变异程度较大, 对产业精准扶贫贡献突出, 并且能够分别对应反映4个“精准”实现程度。

2 产业精准扶贫评价结果分析

2.1 重庆丰都县综合得分显著高于其他调查县

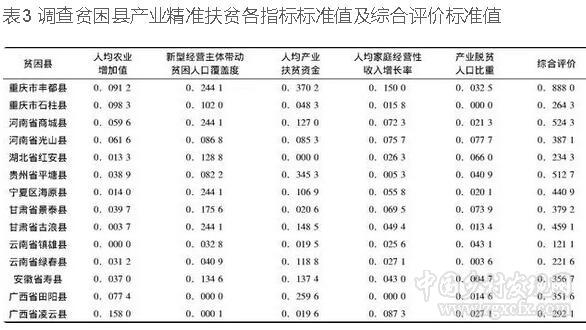

根据评价分级原理, 运用式 (5) 将经过标准化处理后的统计数据和计算得到的各个指标权重加权, 计算得到各县产业精准扶贫的综合评价分值, 如表3。

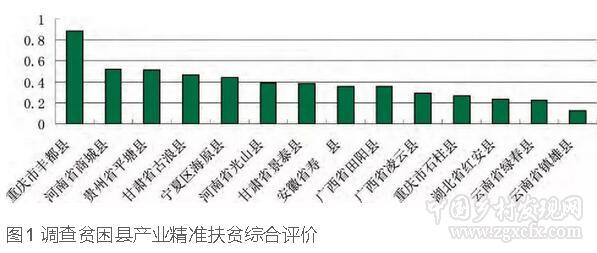

将各个产业的综合评价在数轴上表示, 如图1。从图1可以看出, 各调查县产业精准扶贫综合评价由高到低分为3个档次:表现较好的 (0.8分以上) 为重庆市丰都县, 得分水平显著高于其他县。稳步脱贫的 (0.2~0.6分) 依次为贵州省平塘县、河南省商城县、甘肃省古浪县、宁夏回族自治区海原县、河南省光山县、甘肃省景泰县、安徽省寿县、广西省田阳县。脱贫困难较大的 (0.2分以下) 为云南省镇雄县。从第三方评估实践看, 2017年11月, 国务院扶贫办在国务院扶贫办新闻发布会上宣布重庆市丰都县等28个县率先通过国家转向评估检查, 近期将由省级人民政府陆续批准退出贫困县[13]。

2.2 从产业选择精准看, 农业增加值指标位列前茅的县中有些综合得分却不高, 存在“扶农不扶贫”“产业不带贫”现象

人均农业增加值指标位列前茅的县中, 广西的田阳县和凌云县, 重庆石柱县和丰都县产业发展水平较高。重庆丰都县打造“1+6+X”特色产业模式, 以肉牛产业加榨菜、烤烟、红心柚、龙眼、有机水稻和柑橘等7个产业为主, 因地制宜发展桑蚕、花椒、猕猴桃、食用菌等特色产业, 其中“丰都肉牛”已成为全国驰名品牌。丰都县引导每个贫困村组建合作社, 鼓励企业“托养”“领养”贫困户, 将相关财政资金按50%的比例以股权形式量化给参与产业发展的农户, 农户按持股比例以合同约定收益率固定分红, 保证贫困户分享产业发展增值收益。但有些县综合评价分值却较低, 存在“扶农不扶贫”“产业不带贫”问题, 亟须向丰都县借鉴经验。

2.3 从经营方式精准看, 新型经营主体带贫指标位列前茅的县综合得分也位列前茅, 是产业精准扶贫的关键节点

丰都县、商城县、海原县、古浪县新型经营主体带贫指标位列前4位, 探索出入社入股、打工就业、代养代种、技术支持、收购产品等利益联结机制, 在综合评价中也位次靠前。新型经营主体带动贫困户脱贫是产业精准扶贫工作的关键节点和环节。在实施产业精准扶贫工作中特别要继续创新“利益共享、风险共担”机制, 保证贫困人口持续稳定脱贫。

2.4 从支持方式精准看, 产业扶贫资金投入指标权重对产业精准扶贫影响最大, 变“输血”为“造血”的支持方式成效日显

丰都县、平塘县、田阳县产业扶贫资金规模达到户均2 500元以上, 并且均实现了县级涉农资金整合, 减贫成效大幅提高。财政涉农资金县级统筹整合是产业扶贫工作的重大创新, 平塘县通过整合资金打造“中国布衣风情第一村”项目, 列入国家七部委扶持的全国乡村旅游富民工程推进旅游扶贫示范点。整合的资金按照规划进行统一建设, 有效使用财政涉农资金。财政涉农资金县级统筹整合是产业扶贫工作的重大创新, 通过有效整合资源, 以需求为导向, 带动贫困人口脱贫增收。

2.5 从贫困人口受益精准看, 家庭经营性收入增长情况直接反应产业扶贫效果, 但在自然风险和市场风险双重影响下存在不稳定性, 应综合其他指标进行评价

贫困农户家庭经营性收入增长情况直接反映产业扶贫效果, 光山县和商城县地域面积大、生态环境优良, 地理标志农产品资源丰富, 光山青虾、光山麻鸭、蓝天玉叶、商城黑猪、鲇鱼山湖鱼、河凤桥萝卜都是出名的特色产品, 已经形成了“一村一品”“一村多品”产业格局, 贫困农户的经营性收入增长幅度显著其他调查县。但是在自然风险和市场风险双重影响下家庭经营性收入存在不稳定性。贫困人口受益精准指标配合其他指标共同作用可以稳定客观地显示减贫效果, 防止单一指标可能出现的意外。

3 产业精准扶贫建议

产业精准扶贫评价是一项系统工程, 建议统筹实施产业精准扶贫监测评价工作, 更科学合理地通过调度各地产业精准扶贫情况, 指导产业扶贫工作。

(1) 强化利益联结机制的持续性和有效性, 总结推广产业精准扶贫模式。各贫困地区已探索出合作社吸纳模式、企业带动模式、直接帮扶模式、股份合作模式、订单帮扶模式、托管服务模式等多种利益联结机制和帮扶模式。要总结各地产业扶贫的好经验、好做法, 形成可推广、可复制的产业精准扶贫模式, 通过新闻媒体、现场观摩等形式加大宣传推广力度, 各地可以互相参考借鉴。

(2) 加大资金整合投入力度, 围绕产业扶贫关键环节出台更加精准、更加优惠的政策。有效整合资源, 以需求为导向, 有关部门和省份从资金、项目、金融等方面, 进一步加大产业扶贫资金投入。从产业服务上, 增加贫困户的产业投入, 如生产资料、生产技术、流通设施、市场销售, 为贫困户提供产业脱贫服务圈。从产品增值上, 积极发展农产品加工、休闲农业和乡村旅游, 培育特色产品和文化品牌, 提高产品品质效益和竞争力, 带动贫困户就业增收。

中国乡村发现网转自:《中国农业资源与区划》 2018年03期

(扫一扫,更多精彩内容!)