摘要:土地流转为实现我国农地资源优化配置做出了巨大贡献,但近年来土地流转也逐渐表现出了一些风险。土地流转风险已逐渐成为我国农村地区发展中的现实隐忧与制约瓶颈,在一定程度上阻碍了农村经济的繁荣与社会的稳定。文章借鉴复合生态系统理论的理念,对浙江省A乡土地流转进行研究发现,该乡土地流转风险主要表现为经济风险、社会风险、自然风险,其中经济风险包括契约风险、经营管理风险、粮食安全风险及政策风险;社会风险包括社会矛盾风险、公信力风险、寻租风险及社会保障风险;自然风险包括景观美学价值风险、生态组分风险。土地流转风险的成因包括信息不对称、非理性、道德、制度环境、市场等因素,这些因素聚合为强制性占有、流转外部性、行为偏差、沉没成本等4个因子,辐射至A乡农村土地流转整个系统,进而产生土地流转风险。要控制A乡土地流转的经济风险需要以利益保障为目标,而社会风险的控制要以提升社会效益为根本,自然风险的控制要以合理性评价为依据。

引言:改革开放的实施使中国的经济发展成功实现了腾飞,也一并带动了农业产业的蓬勃发展。进入21 世纪后,我国农业生产水平持续提升,农民生活水平不断提高,农村经济发展欣欣向荣,粮食总产量从2003 年的4 307 亿kg上升至2010 年的5 464 亿kg; 农民人均年收入也从2003 年的2 622 元增长至2010年的5 919 元[1]。农业的快速发展对农村土地提出了规模化经营与集约化利用的要求。另一方面,由劳动力转移所产生的土地闲置增加了农村家庭的机会成本,而家庭联产承包责任制的桎梏已日益明显,并与建设社会主义市场经济的要求渐行渐远,因而土地承包经营权流转作为一种制度改革的尝试逐渐进入人们的视野。土地流转是我国在社会主义市场经济条件下实现农地资源优化配置的必然选择,其对于提高农业生产经营效率、加快农村地区经济社会建设、增加农民收入等都具有重要意义。土地问题关乎农民根本利益,关系到农村的经济与社会事业建设,而土地流转是其中的关键点,因此在对待铆接我国 “三农”问题的土地流转问题上,决不能草率行事。

然而事实上目前我国的土地流转仍然存在着诸多不合理之处,在流转过程当中常常出现偏差,致使土地流转出现了一些比较严重的问题,流转中的各种风险也愈加增大,部分风险已现实发生成为风险事件,如流转土地的用途不当导致的土地生态破坏、侵害农户权益而引发的群体性事件等。这些风险事件使正常的土地流转秩序遭受冲击,严重违背了我国农村土地流转的初衷,逐渐成为我国农村地区发展的现实隐忧与制约瓶颈,在一定程度上阻碍了农村经济的繁荣与社会的稳定。这一严峻现状决定了研究组亟需对土地流转中的风险问题进行深入研究。

1、概念界定与文献回顾

在农村土地流转风险研究当中,“土地流转”以及 “土地流转风险”是2 个最主要的核心概念。先前的学者对农村土地流转风险的研究已取得一些成果,对其进行梳理与总结将为该研究提供参考与借鉴。有鉴于此,研究组在此对土地流转风险的相关概念进行界定,并对该领域的已有研究成果进行回顾。

1. 1“土地流转” 与 “土地流转风险”

1. 1. 1 土地流转的概念界定

目前我国的学术界中常将 “土地流转”与 “农地流转”的概念混用。一般来说,农地流转是农村土地流转即农地承包经营权流转的简称。由于 《农村土地承包法》规定的农村土地特指农业用地,因此农村土地流转在更多时候所表达的是农用地流转的含义。

不少学者从权利的角度对土地流转概念进行界定,但在具体的权利判断上,各学者之间则存在一些分歧。汤茜( 2009) 认为土地流转即权利主体把土地权利全部或部分转让给其他主体,同时也指出我国农村土地流转主要是农地经营权的流转[2]。黄振华( 2010) 则认为承包权流转也属于土地流转[3]。方文( 2012) 认为土地流转是土地作为一种生产要素与经济资源在不同所有者与使用者间的流转; 而土地承包经营权流转是拥有土地承包经营权的农户在资源公平原则下将土地的承包权转让给其他农户或经济组织的行为[4]。刘艳( 2010) 提出,狭义的土地流转是指附着于土地之上的各种权利在不同权利主体之间转移的现象或行为过程,广义的土地流转还将各种土地功能的转变视为流转的一种形式[5]。

结合国家法律以及上述学者对于土地流转概念的观点,土地流转主要是指农村土地承包经营权的流转,是在农村土地集体所有制的基础上,在不改变农业用途的前提下,拥有承包经营权的农户依法将土地的使用权及其派生权利束让渡给其他主体的一种经济活动。

1. 1. 2 土地流转风险的含义

风险是指引致损失的事件发生的一种可能性[6],风险的承受主体可以是生物体,也可以是非生物体[7]。土地流转风险就是指因各种不确定因素而导致流转过程中产生损失的可能性。与金融领域所认为的风险不同的是,土地流转的风险在许多时候并不能完全进行量化。在该文中,社会风险、经济风险及自然风险是土地流转的三大风险类别。

社会风险指的是土地流转过程中,产生社会矛盾、引发社会冲突、危及社会安定、破坏社会秩序的可能性。经济风险是指土地流转过程中,流转利益相关各方蒙受经济损失的可能性。自然风险主要是指在土地流转中由于人为作用所导致农业用地生态系统结构及其组分遭到破坏、生态功能受到影响的可能性,从而对土地自然系统的外显价值及其内在稳定产生影响[8]。

1. 2 土地流转风险相关研究文献回顾

国内关于农地流转的研究呈现出较快发展态势,研究问题逐渐细化[9],土地流转风险是其中的一个新兴研究方向。目前学术界的已有文献中对于风险的识别、风险的成因分析为该研究提供了重要的参考借鉴。

在土地流转风险的识别上,林旭( 2009) 认为土地流转风险主要是农民失去保障的风险、影响粮食安全的风险、加剧农村两极分化的风险、产权主体权益受损的风险及政治风险[10]。胡惠英、刘啸山( 2012) 认为土地流转风险包括农耕地被改变性质的风险、农民失地风险、农业龙头企业面临的自然灾害风险及社会安全风险[11],这与朱新方( 2009) 的观点近似一致,但后者还提到了资本与权力勾结产生大量腐败行为的风险[12]。吴冠岑、牛星等( 2013) 从乡村旅游化角度出发,认为以旅游方式促成的土地流转中可能的风险是集体土地社会、经济与自然子系统结构及其功能受到损害[13]。李中、洪必纲( 2012)则具体分析我国中西部地区的农地流转,认为主要的风险是经济风险、社会风险、主粮保障风险、文化风险、教育风险[14]。贺雪峰( 2014) 认为,规模农业排斥劳动是严重的社会问题,并存在引发社会动荡的可能[15]。

在流转风险的成因上,王卫红等( 2013) 认为土地流转中的行为失范为纠纷埋下了隐患[16]。刘辉( 2010) 认为利益冲突、公共利益界定不明、官商结合、从众心理及官员服务理念缺乏是土地流转产生风险的主要原因[17]。姜晓萍与衡霞( 2011) 分析土地流转风险的形成机理,认为有限理性、非合作博弈的失败、交易费用高昂及地方政府行为悖论是导致土地流转风险的原因[18]。吴冠岑等( 2013) 相应地分析了农地旅游化流转风险的产生机理,认为违法用地、农地非粮化、外来资本进入与恶性竞争、政策不合理、不可持续的土地利用是主要风险源,它们影响了土地的社会、经济、生态子系统[19]。

由文献回顾可知,作为一个新兴领域,我国土地流转风险的研究尚处于方兴未艾的阶段,一些共识性的研究成果尚未出现。无论是对于土地流转风险的识别,还是成因分析上都存在着各自的观点,呈现出争鸣态势。对于流转风险的深度研究仍是相对欠缺的。

2、浙江省A乡的土地流转风险表现

由于我国农地流转情况复杂,农地流转存在着宏观层面上的区域差异与微观层面上的乡村间差异,不同地区所蕴含的风险不尽相同,这使得农地流转风险的宏观研究的普适性与现实解释力度较弱。为此,该文以浙江省A乡为例,针对A乡的土地流转风险进行研究。

A乡地处浙江省西偏北部,毗邻安徽省,靠近著名的千岛湖风景区水域,东邻浙江建德市,距省会杭州市160km以上,隶属于浙江省杭州市淳安县管辖,属于我国的乡镇一级建制单位。据A乡农业经济相关部门提供的数据表明,至2009 年末,A乡下辖的15 个行政村共有耕地总面积为为410. 3hm,其中已流转耕地为118. 1hm,流转率为28. 78% ; 闲置抛荒或轮歇耕地为11. 1hm,占耕地总面积的2. 71% ; 流转方式上主要是以出租与转包为主,兼有少量互换、转让方式,无股份合作式流转。至2013 年初时,全乡共已流转土地137. 1hm,流转土地基本实现了规模化经营,仅2012 年一年全乡就新增农地流出户704户,新增流转面积60. 3hm,形成了若干规模达6. 67hm以上的种植大户。

由于学术界对农地流转风险表现的分类尚无统一标准,研究组借鉴复合生态系统理论( Complex Ecosystem Theory,CES) 的理念对A乡农地流转风险的表现进行分类。土地作为地球系统组成的一部分,其本身具有自然属性。随着人类的出现,土地又逐渐具备了经济属性与社会属性。复合生态系统理论将社会运行的重大问题看做是由经济、社会、自然三大要素建构而成的复合性系统问题[20],即借由CES的核心理念,A乡土地流转风险表现可被归为社会风险、经济风险、自然风险等3 种具体的风险表现,其中经济风险具体表现为契约风险、经营管理风险、农业产业风险、政策风险; 社会风险具体表现为社会矛盾风险、公信力风险、寻租风险、社会保障风险; 自然风险主要表现为景观美学价值风险、生态组分风险。

2. 1 经济风险

2. 1. 1 契约风险

契约风险是指在双方交易完成后因没有或无法履行约定事项所产生的损失的可能。土地流转是农地承包经营权的流转,本质上是一种伴随着权利转移与利益获得的经济活动,属于经济学上的交易行为。在A乡,契约风险主要表现为合同双方存在着不遵守权利与义务的可能性,诸如私自变更土地用途、更改流转期限、不履行补偿支付等合同约定的一系列违约行为。在对A乡所进行的问卷调查中,有近10% ( N =113) 的受访者表示流转采用 “口头协议” 方式进行,这更加剧了契约风险的发生几率; 同时由于在近年来乡政府在土地流转合同签订过程中不公正现象愈发频繁,使得这种风险还被 “放大化”,由此产生一种“涟漪效应”[21]。

2. 1. 2 经营管理风险

土地流转中的经营管理风险主要是指在土地流转后出现经营或管理问题,导致农地没有出现应有的规模经济效应,甚至产生经济损失的可能性。过去,A乡部分农户因技术水平的相对落后、主营业务的变更等导致了农地没有产生应有的规模效应; 受环境变化、气候异常、地质灾害等自然因素与土地生态破坏所导致的土地受污、受损等的影响等的影响也在一定程度上成为A乡农地流转后形成规模经济的不利因素。市场供需变化的不确定性与价值规律的内在作用也使得A乡农地流入方存在收益不如预期甚至低于成本的可能性; 突发性的风险事件如金融危机等也会导致A乡农业大户经营管理成本突然增大。

2. 1. 3 粮食安全风险

目前A乡土地流转的粮食安全风险主要源于土地在流转后在短期内用途发生大量改变,进而导致土地利用结构迅速变化,使得农业产出也随之发生大规模变动,威胁到粮食生产安全基线。在这一过程中,由于受经济利益的驱使,A乡土地流转后非农、非粮化使用的频率渐长,“观光农业”、“休闲农业”等名义上属于农业,但实际上与农业用途存在明显差异的边缘农业开始兴起,大有取代传统粮食农业之势。根据对调查问卷的统计,A乡农业用地在流转前用于 “种粮”与 “种植蔬菜”用途的比重为92. 2% ,而流转后这一比重骤降至12. 6% ; 用于 “农业旅游”的比例则从流转前的0% 上升至流转后的20. 4% 。从全国性角度来看,如若此种情况成为普遍现象,长此以往势必会威胁到 “1. 2 亿hm耕地红线”的底线,对粮食安全产生威胁。

2. 1. 4 政策风险

在A乡的土地流转当中,新旧政策之间的摩擦往往成为一个不容忽视的风险所在。土地流转的政策风险即是指由于相关流转政策的变化或新政策的出台、旧政策的废止所带来的导致流转利益相关方遭受损失的可能。如A乡淳财农[2009] 291 号/淳农办[2009] 61 号文件在2013 年1 月1 日废止,转而实施新的淳财农[2012] 258 号/淳农办[2012] 49 号文件。新政策不再着重强调 “土地流转后不得改变其农业用途”,这就为观光、旅游农业打开了大门。对原农户而言,继续保持原有农业用途就会形成与旅游农业用途之间的较大收益差,产生机会成本; 将农地转用又会产生新的经济成本,以上即政策风险带来的损失。由于信息不对称、知识的有限、个人偏好等因素,A乡农户普遍处于政策传递的下风向,很少能掌握政策制定的动向,这就使得A乡农户群体在土地流转当中存在因政策变化的不确定性而产生直接或隐性损失的可能性。

2. 2 社会风险

2. 2. 1 社会矛盾风险

农业社会向工业社会、传统社会向现代社会的转型不可避免地带来阶层利益的冲突,土地流转的社会矛盾风险即是这种利益冲突的一个旁证。土地流转意在提高农业生产经营效率、增加农民收入,但A乡部分管理者的某些做法背离了 “平等、自愿、有偿”的原则,使部分农民群体的利益被忽视,侵占农地、侵害农户权益等现象时有发生,导致社会矛盾聚集,产生了危害严重的社会矛盾风险。A乡曾在2013 年因强征农用地、强制流转土地而爆发过严重的社会对抗事件,最终导致县政府公务车被掀翻、部分带头村民被捕的严重后果。显而易见的是,这些社会冲突对A乡土地流转的良性发展以及农村社会和谐稳定产生了严重威胁。

2. 2. 2 公信力风险

由于A乡部分村集体组织与部分基层管理者损害农户流转利益的现象在长时间内时有发生,使得A乡农户群体对土地流转管理部门的信任感逐渐下降,取而代之的是越来越多的质疑与漠视,不少农户在访谈时直言 “不再相信乡政府”。事实上党中央自2007 年起连续6 年出台政策开展对土地承包经营权流转的改革,内容重点涉及法律、市场、服务、管理办法等[22],体现了对农民群体利益的保护。但包括A乡在内的我国广大地区的地方政府往往在流转的巨大利益、政绩考核约束等的驱使下偏离顶层意愿,而有效监管又难以渗透,强制流转、欺瞒农民、农户 “被代表”等众多流转偏差纷纷产生,使得流转过程中政府在农户群体心中形象尽失,公信力大幅下降,产生公信力风险。

2. 2. 3 寻租风险

A乡的寻租风险主要表现为基层流转工作人员、外来资本企业、地方势力大户等存在着利用权力与资源干扰正常的土地流转秩序的可能性,它常导致以权谋私、灰色交易、腐败与越权等行为。寻租侵蚀了本应属于农民群体的土地级差收益,寻租行为本身也造成了既得利益群体与农户群体的日益分化。在A乡部分基层管理者中,“官本位”与 “权本位”的思想仍然存在,这使得公权力存在着蜕变成为私权以攫取土地流转级差收益的可能。同时由于A乡农民群体的长期处于弱势地位,遭受寻租行为带来的损失时容易诉求无门,往往选择忍气吞声或直接对抗,极易导致社会冲突。

2. 2. 4 社会保障风险

如同中国其他农村地区,土地在A乡除了发挥承载、养育、输出农产品等作用之外,对农民群体而言还意味着一种社会保障的手段。尽管随着新型农村养老保险与新型农村合作医疗保险的逐渐铺开,土地的保障作用有所下降,然而从整体层面上看,中国广大农村地区的社会保障体系还欠完备,农户生活保障水平的差异很大程度依旧取决于土地的产出差异[23]。A乡当前的社保给付水平以及较低的流转补偿( 通常在0. 75 万~ 1. 05 万元/hm·年) 并不一定能完全弥补失地农民,尤其是欠缺生活技能者、年迈者、残疾人等人群的生活所需。同时,对于外出务工者而言,欠考虑的盲目流转也容易使他们返乡务农时陷入无地可耕的境地。

2. 3 自然风险

2. 3. 1 景观美学价值风险

由于受到地球气候、地形、地貌等的自然条件影响,土地呈现出较强的区域差异性,这些差异性与地方农耕文化相结合,形成了独特的乡村土地自然与人文生态景观。我国不同地区的农村一般存在着独具特色的农地美学景观,如广西的龙脊梯田、东北的黑土地等等。A乡独特的气候、地形以及文化等要素共同构筑了 “茶叶梯田”的自然美景,优美的自然风貌与乡土风情相结合,给人以赏心悦目的感受。但受“经济优先”思维的影响,近年来A乡大力发展经济收益更高的农业旅游业、农业观光业等,土地流转后用途被大量变更,甚至作为建设用地来使用。这不仅对A乡农地产生了不可逆的生态破坏,同时使得原有的农地风貌被严重破坏,一体化的自然景观风貌被割裂,原始美感遭到破坏,美学价值大幅降低。

2. 3. 2 生态组分风险

土地是一个多组分的复合系统,是由土壤、岩石、矿藏、水文、大气及植被等要素构成并综合了人类正反面活动成果的 “自然- 经济”综合体[24]。土地肥力是由这些要素的丰富贮藏与合理搭配而产生的利于植物生长的天然能力,并且随着农户的施肥、精耕细作、农作物本身的生物作用,这种肥力是可以持续的。但随着A乡土地流转后的大量转用,例如用于旅游业、养殖业、建设用地等,极有可能导致A乡农地土壤固有的生态组分发生变化,肥力下降; 同时人为的破坏、污染等也极易对土地造成不可逆的伤害,如A乡目前正在建设的 “鳄鱼城”项目就需要大量浇灌水泥。土地生态与肥力的恢复是相当困难的,不仅需要付出巨大成本,效果往往也并不理想。土地的生态组分风险关系到土地的内在价值,但目前尚未引起A乡乃至我国广大地区足够的重视。

3、A乡土地流转风险的成因及其形成机理分析

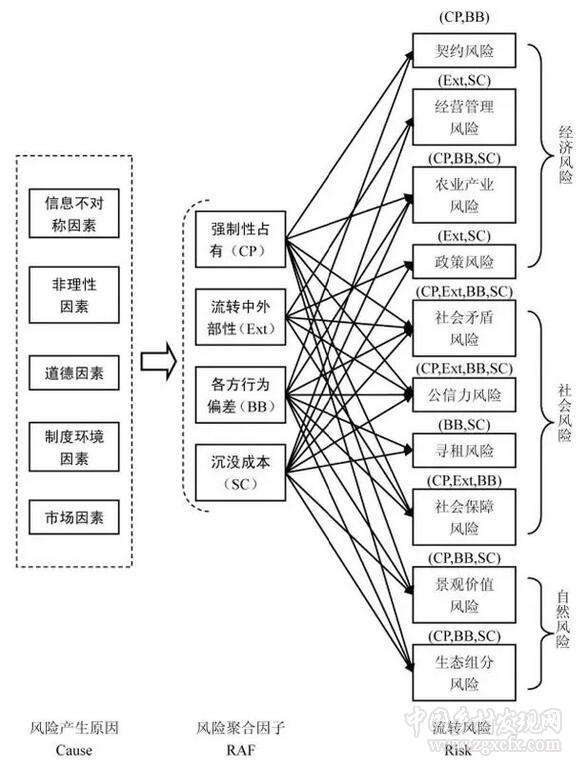

土地流转风险的成因是导致土地流转风险发生的原因。A乡土地流转风险的成因包括信息不对称因素、非理性因素、道德因素、制度环境因素及市场因素。这些因素共同 “聚合”为强制性占有、流转的外部性、流转各方行为偏差及沉没成本等4 个因子,进而产生土地流转风险。

3. 1 土地流转风险的成因

( 1) 信息不对称因素。在A乡土地流转中,普通农户与土地受让方、地方政府及土地市场之间存在着信息不对称。其一为单个农户与土地受让方之间的信息鸿沟; 其二为农户群体与地方政府之间的信息不对等; 其三为土地流转市场信息本身存在不完全性。这使得农户、政府、企业间形成了博弈: 若农户选择妥协进而流出土地,则为农户带来契约风险与社会保障风险,对农业产业产生粮食安全风险; 若农户选择不妥协而政府选择不退让,则对A乡产生社会矛盾风险; 与此同时无论农户是否妥协,政府公信力均下降,产生公信力风险。

( 2) 非理性因素。非理性主要是农户群体在流转过程中不理智集体行为,主要表现为社会矛盾集中爆发时盲目的从众行为,进而引发一种近乎无意识的羊群效应。目前A乡在一定程度上仍是一种乡土人情社会,当部分农户意识到流转的不公平之后,不满情绪很容易蔓延开来,集体 “泄愤”的冲动由此产生,容易导致矛盾的集中爆发与放大化,成为土地流转社会冲突的内在逻辑与对基层政府产生不信任的动力来源。

( 3) 道德因素。道德起着一种准约束的作用,它本应约束流转双方的行为规范,对流转双方遵守与履行各自的权利与义务形成一种无形力量。但当道德成本低于道德失范所能产生的收益时,失德就成了部分流转风险产生的诱因。产生流转风险的道德因素主要包括A乡基层工作人员的行政道德与土地流转相关各方的诚信道德两个维度,前者的缺失直接影响土地流转中政府治理的效果,引起公信力风险,也容易引发农户群体的对抗心理; 后者的缺失则容易催生流转违约行为,产生违约风险。

( 4) 制度环境因素。制度环境是土地流转发展的现实土壤。在A乡土地流转的制度环境当中,农户与乡政府、村级管理者间沟通机制的缺失,以及对政府部门与外来企业的有效监督的缺失是造成我国土地流转风险的最主要制度环境因素。沟通机制的缺失一方面使得A乡农户无法及时地掌握新政策内容,产生政策风险; 另一方面增加了流转摩擦,产生政府的公信力风险; 此外农户诉求无门,诱发土地流转的社会矛盾风险。缺乏有效监督还为资本、权力与利益相互结合提供了条件,带来流转不公,加剧了A乡阶层分化,也损害了政府形象; 土地流入方的违约冲动也无法得到有效遏制,产生粮食安全风险,也容易带来对A乡自然生态的破坏,产生景观美学价值风险与生态组分风险。

( 5) 市场因素。市场通过供求关系的调节作用以及价值规律的波动作用来影响A乡土地流转经营方的经济收益与损失。建设社会主义市场经济决定了除粮食受到国家的价格管制外,其他的土地利用诸如种植经济作物、农业旅游等都会受到市场规律的影响。供求关系与价值规律本身是具有不确定性的,即便价值规律具有一定周期性,这种波动仍是难以精确预测的。市场的这种不确定性既可以为A乡农地受让方的经营带来经济利益,也可能带来经济损失,即产生经营管理风险。

3. 2 土地流转风险的形成机理

3. 2. 1 流转风险的聚合因子

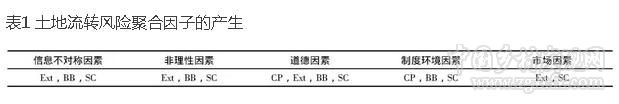

“聚合”本指物质由分散聚集到一起,在化学中指小分子相互结合形成大分子的过程。借由 “聚合”的概念,不同风险成因之间的共有属性得以收敛为若干风险聚合因子( Risk Aggregation Factor,RAF) ; 再经由聚合因子的辐射作用使土地流转的社会、经济、自然子系统发生变化,产生土地流转风险。这些风险聚合因子包括强制性占有( CP: Compulsory Possession) 、流转的外部性( Ext: Externality) 、流转各方行为偏差( BB: Behavioral Bias) 、沉没成本( SC: Sunk Cost) ,各风险成因所映射的风险聚合因子如表1所示。

( 1) 强制性占有( CP)

强制性占有是指原土地承包经营权所有人在非自愿的情况下其土地被强制占有( 流转) 。 “强制性占有”主要源于是道德因素与制度环境因素。强制性占有事实上是地方基层政府借助权力强行侵占农户合法权益,是政府长期公信力低下、道德失范的一种外在反映; 而这种强占之所以存在并且没有得到纠正,则主要是源于A乡现有制度环境中缺少沟通机制与监督机制。

( 2) 流转中的外部性( Ext)

土地流转中的外部性是指在土地流转过程中,流转双方与政府部门所做出的决策与行动导致彼此利益发生变化的现象,其来源包括信息不对称因素、非理性因素、道德因素及市场因素。信息不对称使A乡农户群体处于信息下风向,承受企业、政府的决策所带来的流转外部损失。农户不理智行为对企业造成经济损失,也导致A乡基层政府行政效率下降。流转各方的道德失范导致A乡农户流转收益下降,如企业的欺瞒与行政人员的越权失职等。市场因其不确定性成为流转受让方经营的外部性。

( 3) 流转各方行为偏差( BB)

行为偏差也称为行为偏离,是指人们的行为背离了应有的社会规范,违反社会道德与准则的一种社会现象。“行为偏差”因子来源包括信息不对称因素、非理性因素、道德因素及制度环境因素。信息不对称使政府方持续强势,A乡农户群体则长期弱势,萌生泄愤心理。非理性因素促使农户群体采取社会冲突等极端方式表达心中不满。道德因素则体现在A乡土地流入方盲目逐利、破坏农地生态、夺取农户权益,政府强制流转、越权行政等行为上。现存的土地流转制度环境则为A乡企业与政府行为偏差的产生提供了条件。

( 4) 沉没成本( SC)

沉没成本是指因过去已做出的决定所产生的,并且现在或未来的任何决策与行为都难以弥补的成本。土地流转风险的沉没成本承担主体既包括流转的利益相关各方,也包括流转的自然子系统。信息不对称使A乡农户的流转抉择缺少比对空间与回旋余地,为农户带来了难以挽回的损失。非理性因素破坏了A乡土地流转良性运行与农村社会稳定,产生难以补救的社会成本。道德失范导致政府公信力下降,成为政府形象的沉没成本。制度环境使得A乡土地流转后的用途缺乏有效监督,部分流转破坏了生态,成为自然环境沉没成本。市场的变化与不确定所造成的损失成为A乡土地流入方规模经营管理的沉没成本。

3. 2. 2 土地流转风险的形成机理

土地流转风险的成因通过放射出共有胁迫属性而聚敛为强制性占有、流转中的外部性、流转各方行为偏差、沉没成本等4 个聚合因子。土地流转可看作一个 “经济- 社会- 自然”复合系统,风险聚合因子交叉辐射至土地流转复合系统当中,对经济、社会、自然子系统分别产生扰动,进而产生土地流转的不同风险。

机理1: 强制性占有。流转契约在A乡农户非自愿情况下被订立,当强势企业方出现违约行为时,农户仅能获得低廉补偿甚至无补偿,产生土地流转的契约风险。强制性占有带来的用途转变改变了农业产出结构,形成粮食保障风险; 激化了社会矛盾,威胁了A乡社会和谐稳定,产生社会冲突风险; 还从根本上与基层政府应当维护农民群众的根本利益的宗旨相违背,形成公信力风险。强制性占有也没有充分考虑A乡农户失地后生活保障,产生社会保障风险。对于农地的自然子系统来说,强制性占有还带来了破坏A乡农地景观的可能,产生流转的生态组分风险与景观美学价值风险。

机理2: 流转中的外部性。乡村发展要求进行一定量的土地流转,致使A乡发展目标决策对部分农户产生间接损失,产生社会保障风险,也成为A乡社会冲突风险的一条引线。流转政策的变动为流转双方带来外部的政策风险。在流转过程中,A乡农户的集体非理性行为也成为基层政府的外部成本,基层政府又采取错误应对策略,加剧了公信力风险。对外来企业来说,A乡农户群体的违约与不理性行为以及市场上其他竞争者的决策与行动均为企业带来了经营管理风险。

图1 土地流转风险的形成机理

机理3: 流转各方行为偏差。A乡流转双方的违约行为为土地流转带来了契约风险。盲目追求流转目标的土地流转偏离粮食产出的正常轨道,产生粮食安全风险。A乡部分政府工作人员的越权、失职、腐败等行为产生寻租风险与公信力风险。A乡农户的盲目从众流转产生了社会保障风险;集体不理性泄愤行为又衍生了社会冲突风险。企业过分逐利而忽视了土地的社会与自然效益,使得A乡土地自然系统存在着景观价值遭受破坏与土地生态组分发生改变的危险。

机理4: 沉没成本。过去的决策失误为A乡流转经营方带来了沉没成本,逐渐增大其经营管理风险。A乡土地转出后用于非粮建设的时间越久,对粮食产出的负面影响越大。政策的忽然变化为A乡流转双方带来了制度沉没成本,成为政策风险。农户在耕种过程中所付出的时间、精力等无形成本及低流转补偿之间的利益差长期积累易致民怨积攒,可能爆发社会冲突。乡政府的行为悖论产生了难以挽回的形象成本,引发公信力风险与寻租风险。流转土地的转用所产生的生态破坏成为A乡土地自然系统的沉没成本,挑战着土地自然系统的承受力,景观美学价值风险与农地生态组分风险便由此产生。

4、A乡土地流转风险控制的方案

复合生态系统理论的目标决策思想为A乡土地流转风险控制提供了一个合理的框架借鉴,即以经济利益的保障、社会效益的提升、自然系统的合理性为目标,提出土地流转风险控制的措施,以使土地流转达到综合效益最高、风险最小、运行持续而平稳的状态。

4. 1 经济风险控制: 以利益保障为目标

4. 1. 1 推广农业保险

农业保险顾名思义即对农业风险所进行的保障,是针对从事农业生产的人员对遭受自然灾害、疾病、突发事故等可能对农业经营管理造成损失的一种保险,尚属一种新兴保险。农业保险为A乡土地规模化经营的农业大户或外来企业的经营管理风险的提供了一种预后补偿的可能。2004 ~ 2007 年中央连续4 年的一号文件均明确提出了要建立农业保险制度[25],农业保险作为一种风险转移的管理方法,能在一定程度上解决A乡土地受让方对规模经营的后顾之忧,保障经营者的风险收益,进而促进A乡土地流转的良性协调运行。

4. 1. 2 建立第三方流转中间机构

建立由第三方所组成的土地流转中间机构对控制A乡土地流转风险是可行的。机构承担起对土地流转进行风险评估的职能,以及跟踪流转合同履行情况、协调流转利益、调停纠纷等工作,由A乡的农民群体与基层政府组织对机构进行双重监督。通过这一中间机构,土地流转的契约风险、经营管理风险、政策风险、社会矛盾风险等都能够得到有效控制。这一机构的设立同时也将使A乡基层政府在流转中的权力被适当分割,这为提升农户话语地位、促进农户与政府间的沟通交流等也能产生良好的社会效果。

4. 1. 3 深化流转有形市场的建设

土地流转市场的成熟与否决定着土地流转资源优化配置的效率与自我调节的张力。从国外农地交易发展的经验来看,完善的地权交易市场不仅能实现公平与效率,还能减少违约、寻租等行为的发生。A乡土地流转应当继续深化有形市场的建设,不断培育与完善土地流转服务中心,循序渐进,逐渐引入市场竞争机制。通过深化有形市场的建设,A乡土地流转将得以实现窗口化、规范化、流程化及信息化,政令不通、信息不对称现象将大幅减少,交易成本也将得到有效控制,违约行为被置于敞开式监督下,农地资源得以更合理地优化配置。

4. 1. 4 增强流出土地的用途管制

对A乡而言,更合理的土地流转发展模式应当是注重长远发展,协调经济发展目标与土地用途,从宏观角度考虑我国的主粮保障安全,恪守1. 2 亿hm耕地红线。A乡政府应当强化土地流出后的用途管制,细化土地转用规划,避免盲目地将农地任意用于非粮非农用途,对私自将农地进行违规建设的现象及时予以制止,必要时终止流转项目。同时A乡上级乃至国家层面可尝试优化绩效考核指标体系,减少基层政府土地流转的行政压力,使我国土地流转回归到理性秩序当中。

4. 2 社会风险控制: 以提升社会效益为根本

4. 2. 1 完善利益诉求与沟通机制

诉求渠道的不畅通、诉求手段的单一使得A乡土地流转沟通机制形成恶性循环,导致农户群体与基层政府渐行渐远,隔阂不断加深,最终使得A乡的社会风险事件频发。因而,完善农民的利益诉求与沟通机制是减少A乡社会矛盾的有效手段。为此可以构建基层领导片区负责制、村组村民信访制、农户群体与基层组织定期反馈或座谈制等多样化的诉求与沟通机制,降低农户诉求难度、诉求流程缩短,同时起到对地方政府的舆论监督作用及政策执行的反馈作用。

4. 2. 2 推进土地流转政务公开

党的十六届三中全会与十八大报告都提出了建设 “服务型”政府的要求。建设一个政务公开的服务型政府是解决当前土地流转的公信力风险、寻租风险、社会矛盾风险的必经之路。具体来说就是要实现土地流转的透明化运作: 一是要强化A乡土地流转的信息网络化建设; 二是要完善对A乡基层政府组织运行的农村舆论监督机制; 三是要将绩效考核由过去倚重经济指标的模式逐渐向经济与民生并重的方式靠拢。

4. 2. 3 强化土地流转的社保供给

维护农户群体利益,保障失地农民的生活水平是当前A乡土地流转所应考虑的重要方面,为此需要在社会保障方面进行适当调整,减小土地流转的社会保障风险。首先,A乡在土地流转前应先对农户失地后可能面临的生活困境、是否能找到的新的收入来源等进行预估; 其次,适当提高土地流转整体性的补偿水平; 最后,尝试新型的流转补偿方式,减少一次性现金补偿支付的形式,着眼于失地农民的未来生活。

4. 3 自然风险控制: 以合理性评价为依据

4. 3. 1 流转前充分考察乡村文化

在制定A乡的土地流转计划前,应当注重将土地所产生的文化承载力、景观整体性协调等效益提升至与经济、社会效益相当的地位,一并纳入土地流转规划所应考虑的要素当中。流转前对A乡的乡村文化进行充分考察,对当地人民群众、外来游客等所喜好的土地自然景观予以最大限度的保留,慎重对待农业旅游或非农非粮类的用途。在土地流转过程中,实时关注农村文化的保存价值,综合衡量流转的 “经济- 社会- 自然”合理性的综合效益。

4. 3. 2 引入生态可持续性评估环节

A乡政府首先要对招商引资项目进行环境合理性评估。对于可能对土地自然系统产生严重破坏的不合理的项目应慎重考虑,尽可能拒绝或终止。其次要对整体性的流转规划进行可持续性的合理评价。政府部门制定土地流转规划时应当充分考虑土地用途或性质的改变可能对土地生态系统产生的不良后果。总之土地流转决不能盲目跟风,应当根据A乡土地自然系统的实际情况,引入生态可持续性评价环节,制定出多套流转规划备选方案,否定不合理的流转规划方案。

中国乡村发现网转自:中国农业资源与区划2016年01期

(扫一扫,更多精彩内容!)