摘要:耕地集约化利用是人类作用下的一种耕地发展模式,对于国家粮食安全、农产品供给保障、生态安全和经济社会可持续发展等具有重要作用,开展耕地集约化利用研究具有重要的科学意义。

论文基于文献回溯和综合概括的方法,从科学内涵、描述指标、时空格局探测、归因分析、环境效益评估等方面对国内外耕地集约化利用的研究进展进行系统总结和评述,并提出了未来耕地集约利用研究的重点方向。

从现有的研究进展来看,耕地集约化利用研究呈现如下特点:

(1)集约化利用的科学内涵既涉及到社会经济层面,也涉及到自然地理层面,不同学者从不同学科角度逐渐丰富其内涵,但尚未形成广泛认可的、综合自然属性和社会经济属性的耕地集约化利用内涵。

(2)集约化利用的评价指标具有多样性,不同指标描述了不同的特性,实际应用需要根据研究目标和区域特点,对各类指标进行筛选,选取具有典型代表性的单一或多指标。

(3)集约化利用时空格局及其变化的研究方法多样,统计方法和空间技术法是现有的主流方法,两种方法各有优势和不足,两者的结合是未来重要的发展方向。

(4)影响耕地集约化利用的因素具有复杂性和动态性,由于区域差异和尺度效应,尚不存在统一的主导因素。

(5)耕地集约化利用具有多功能和多效应,目前研究多关注于集约利用的粮食产出功能,对生态环境效应分析较为薄弱。未来研究需要注重社会经济科学和自然科学等多科学、多方法的交叉,重点加强耕地集约化利用的研究范式、时空格局探测技术、综合效应评估等方面的研究,实现耕地“可持续集约化利用”的最终目标。

前言:作为人类赖以生存和发展的资源基础,耕地具有食物供给、环境保护和生态服务等多功能,直接影响社会经济可持续发展和全球环境变化。耕地利用伴随着人类发展处于不断动态变化之中,尤其受人口不断增加、消费结构变化、城市化和生态退耕、全球变化等因素驱动,全球很多国家或地区的耕地资源呈现数量减少和质量下降的趋势,直接威胁中长期粮食生产和有效供给。如何有效缓解这种人地矛盾,利用有限的耕地资源生产和满足人类日益增长的粮食需求,受到国际社会的广泛关注。

在国际土地利用/土地覆盖(LUCC) 变化计划和全球土地计划(GLP) 两大科学计划的推动下,国内外众多学者围绕耕地资源利用和管理开展了大量研究。很多研究认为,在当前耕地增长空间有限的背景下,除了加强现有的耕地资源数量与质量严格保护,通过优化耕地利用模式、科学增加投入等手段,提高耕地集约化利用是缓解目前耕地资源矛盾、保障未来粮食供给和粮食安全的必然选择。很多国家相继出台了一系列激励政策,推动和促进耕地利用集约化程度的提升。有学者研究发现,耕地集约化和生态环境存在正负双向效益,耕地长期高强度的集约化利用带来的生态环境负效应日益显著,影响耕地资源的可持续利用。

因此,耕地集约化利用成为了农业土地系统科学研究的焦点之一,促进可持续的耕地集约化利用、实现耕地利用与生态环境耦合协调发展成为重要研究目标。目前,国内外很多学者围绕耕地集约化利用开展了大量研究,取得了丰富成果。然而,由于耕地集约化利用内涵广泛、指标繁杂、方法多样,使得耕地集约化利用研究尚未系统梳理,没有系统准确把握目前的总体研究进展、存在的不足和发展趋势。

基于此,本研究尝试从耕地集约化利用的科学内涵、描述指标、时空格局探测、归因分析、环境效应评估等方面系统归纳和总结目前的研究进展,讨论存在的关键问题,并对未来发展趋势和重点进行展望,以飨读者。

1、耕地集约化利用的科学内涵

耕地集约化利用的内涵最早源于经济学领域。国内外许多经济学家首先强调耕地集约化利用与农业投入、产出之间的关系。如大卫·李嘉图将农地集约利用定义为通过加大生产资料和劳动力在单位土地上的投入,辅之以先进技术和管理,最终达到单位面积土地获得高产的一种农地经营方式。马克思从经济学角度出发认为耕地集约化是资本集中在同一片土地上,而不是分散在若干毗连的土地;Ely 等将集约化定义为对已经开发利用的土地增加劳力和资本,即土地利用的集约。土地词汇手册的界定综合了上述科学思想,认为土地集约利用是相对于粗放利用而言,以增大土地资本和劳动力投入的方式来提高土地产量和承载能力的经营方式。需要说明的是,这些经典的耕地集约化内涵凸显“增加投入”,但过分强调了投入增加和集约利用之间的关联,忽视了“土地报酬递减规律”,会导致一味片面高投入而产生的系列生态问题。

为此,国内学者针对耕地集约化的“高投入”的早期概念提出了有效投入的科学内涵。如邓楚雄等认为集约化利用是农业生产过程中适当增加农业投入、达到保护耕地利用和提高产量的过程;林英彦从农业生产成本投入入手,表明土地利用集约度是指单位面积土地在一个经营期间所消费的有效资本、工资与资本利息货币额。之后,在有效投入增加的基础上,有学者从产出角度进一步丰富了耕地利用集约化的内涵。如Stone 等认为土地集约化是土地生产率和生产功能增长的过程。总之,以上的定义多从经济学角度出发,探讨了耕地集约化与投入、产出之间的关系,强调生产力的资本存在价值。

近年来,随着土地系统科学的深入发展,地理学家发展了耕地集约化利用的新内涵,重点关注其地理时空分异。如李莹等考虑到不同区域的农业水平差异性,建立新的集约化程度评价标准探究了耕地集约利用及时空变异特征;王向东等考虑土地集约化利用的时间动态性,强调集约化利用要以“土地生产的变化率”为原则;Wu 等认为,耕地集约化是指“相比较于耕地的外延式扩张,粮食增产主要依靠耕地内涵式集约利用和生产力”,着重探讨了不同区域集约化利用差异性。

可见,不同学者从不同角度赋予了耕地集约化利用的不同内涵。经济学家强调从耕地的投入与产出描述集约化,追求合理增加投入,实现产出和生态综合效益的权衡和优化。不可否认,经济学角度的耕地集约化利用内涵简洁明晰,有利于定量化研究和对比研究分析。但该内涵过度强调了耕地利用的社会经济属性,没有很好区分“耕地利用效率”和“耕地集约化利用”两个概念;忽视了耕地利用的自然属性,对于不同时空尺度下耕地集约化的地理差异和时空动态变异等重要因素描述不够。因此,目前尚未形成广泛认可的、综合自然属性和社会经济属性的耕地集约化利用的科学内涵。这迫切需要加强自然科学和社会科学的交叉融合,对耕地集约化利用的科学范畴和概念进行凝练,在现有科技水平和经济条件下,重构具有科学逻辑、系统综合性的耕地集约化利用科学内涵。

2、耕地集约化利用的描述指标

根据耕地集约化利用的科学内涵,其描述或评价指标可以归纳为投入指标、产出指标和频度指标等三大类。评价指标的选取直接反映了评价结果的科学性和适用性。最初国内外学者利用单一类型指标对耕地集约化利用进行了大量研究。投入指标通常包括与农业生产高度相关的农药化肥、劳动力、机械动力、资金的投入以及用电量等指标。Kühling 等选取包括化肥投入、播种面积、粮食作物播种面积等投入指标,利用这些指标表征西西伯利亚地区耕地集约化程度并完成空间分布制图;王国刚等在中国区域选取劳动力数量、化肥投入、农药投入等指标,在省域尺度上构建耕地利用集约度指数和驱动力模型,进行耕地利用集约度动态变化特征分析。

农业产出指标包括粮食单产、产量差、产出潜力等。如Niedertscheider 等选取单产、种植面积作为研究因子,建模计算潜力NPP和实际NPP,进行集约化空间分布制图;Dietrich 等则利用粮食单产作为单一描述指标对耕地利用集约度进行了分析。频度指标包括复种指数、垦殖指数、休耕周期等,这类指标往往应用于大区域尺度的耕地集约化利用研究,用以说明不同区域间时空差异特征。如Wu 等利用气象数据和时间序列NDVI数据分别计算耕地潜力复种指数和实际复种指数,进而分析全球耕地集约化利用提升潜力;Estel 等在欧洲区域选取复种指数、休耕指数、种植年份时长和垦殖指数4 个指标,利用MODIS-NDVI时序数据对4 种指标进行计算及空间分布制图,研究证明频度指标可以较为准确地反映不同地区耕地集约化程度的差异。这些单一类型指标的耕地集约化利用研究数据获取相对容易,方法简单,应用广泛,但单一指标研究往往仅描述其某一特定内容,缺乏综合性,无法全面反映耕地集约化利用的总体特征。

随着集约化内涵研究和统计学研究的深入,许多学者尝试综合利用多类型指标开展研究并渐渐成为主流方法。如柯新利等在综合使用投入指标、产出指标和频度指标的基础上分析武汉市10 a 耕地利用集约度时空格局差异变化。考虑到多类型指标之间相关性的存在及指标获取难度,有学者尝试对多指标进行降维处理,取得了较好的效果。此外,还有部分学者基于耕地是自然、经济和社会的综合体,通过耦合和相关性分析耕地集约化利用程度,如王佼佼利用统计分析和耦合模型研究发现,城镇化的提高会导致耕地集约化利用程度的提高。

总之,不管是利用单一指标或多指标,甚至社会经济因子侧向论证,耕地集约化利用的描述指标越来越丰富,评价体系和权重的确定方法不断完善。实际应用中,如何根据“投入-频度-产出”选择单一或多指标,需要根据具体研究目标和研究区域,充分考虑不同尺度下的耕地质量、种植结构和生态环境差异等因素,选取具有典型代表性的描述指标进行研究。

3、耕地集约化利用的时空格局探测

3.1研究尺度和数据源

耕地集约化利用的时空格局探测与分析是耕地集约化利用研究的首要任务。国内外学者在不同时空尺度上开展了耕地集约化利用特征及其时空变化。在当前耕地资源逐渐稀缺的背景下,耕地集约化关乎全球粮食安全,其研究区域逐渐有向大范围扩展的趋势。目前全球、洲域、国家或流域的宏观大区域范畴研究约占所有研究的57%;省和市级尺度的研究约占38%,重点位于粮食主产区;相对而言,农户或地块等小尺度研究较少开展。

现有研究主要数据源包括农业统计资料、农户调查数据和遥感观测数据等。基于统计资料的耕地集约化利用较为常见,由于其数据相对容易获取、指标类型多样,已广泛应用于大区域尺度和长时间序列的耕地集约化利用及其变化特征分析。但是,统计资料的可靠性和准确性往往受到质疑,尤其在长时间序列分析中不同年份容易出现异常值,分析结果忽视了统计单元内部异质性。农户调查数据精度高,但数据获取需要大量人力物力,该数据仅适用于小区域研究,抽样调查的科学性对研究结果具有重要影响。

近年来,随着对地观测技术的迅速发展,多传感器、多时间和多空间分辨率的遥感数据成为了大区域耕地集约化利用研究的重要数据源。但是,遥感数据存在混合像元、大气校正、尺度转换等诸多亟待解决的问题,而且其仅能描述耕地集约化的频度和产出等指标,对经济投入无法较好地描述。

3.2耕地集约化利用时空格局研究方法

早期最为常用的耕地集约化利用研究方法是统计计量法。统计计量法适用广泛,存在较少限制。如孔祥斌等、Lü等利用农户调查资料在小尺度进行耕地集约化利用分析,结果表明统计分析能够较好地反映尺度的微观性和机制的复杂性;在时间尺度上,Chen 等利用长时间序列统计数据分析了耕地集约度演变特征和规律。此外,如曹银贵等通过选取复种指数、耕地有效灌溉率、土地垦殖率等指数,利用主成分分析确定3 个主成分用以衡量三峡库区的耕地利用集约化程度。

同时,为克服现有的统计评价方法中存在的权重设置主观性强等缺点,邓楚雄等以长株潭城市群地区1996—2009 年各县农业统计数据为数据样本,采用投影寻踪模型对长株潭城市群地区耕地集约利用空间分布变化进行定量综合评价,结果表明投影寻踪法客观可靠,输出结果具有有效性,但是投影寻踪法对指标依赖过高,选取结果直接影响到最终结果。统计计量方法的主要优点在于数据易获取,统计模型较为成熟,能够快速得到研究结果。但是由于计算过程中直接输出结果,忽略具体的理论机理解释和实际环境解释,导致研究对数据依赖程度过大。另外,不同的统计模型不考虑统计结果的尺度差异性,尚不存在普适性的统计模型。

空间监测法是近年来广泛应用于宏观尺度的耕地集约利用研究的技术方法。利用遥感观测数据结合GIS 技术,可以进行耕地集约化利用的空间制图、时间变化过程探测和地理区域差异分析。如朱传民等在构建耕地集约利用指数的基础上采用以空间关联测度为核心的方法,研究了江西耕地集约利用的空间自相关问题,提出采用空间关联测度法可以判别耕地集约利用水平在空间上呈现出区域集聚或分散特点;Pei 等基于空间对比模型的方式研究了多驱动因素对中美两大重要粮食主产区农业集约化程度的影响差异性,研究结果表明了空间模型对不同区域农业集约化程度研究的可行性;Kirchner 等选取土壤分类地图和高程地图作为参数,采用EPIC 和PASMA模型评估奥地利农业政策和气候变化对包括耕地集约化利用在内的农业集约化影响程度,研究表明空间数据以及空间分析模型能更好地用于国家尺度的农业集约化程度评估;Wu 等基于AVHRR-NDVI 数据和气候数据,绘制了全球耕地复种指数提升潜力空间分布,反映全球耕地集约化利用的总体状况和可提升空间;Gray 等基于MODIS数据,采用SVI 植被指数绘制了亚洲耕地集约化程度空间分布图。遥感和GIS 相结合的技术方法有助于开展大区域尺度的研究,能获得耕地的自身属性,也考虑到不同耕地地块的空间关系,使研究具有一定的复合型。但目前多数研究仅利用遥感的信息获取、GIS 技术的数据处理和空间分析功能,且空间数据的不连续性导致数据缺失。

因此,空间网络分析、空间插值与统计学、经济学等相结合的方法,可以推动具有时空尺度特征的耕地集约利用深入研究,将会成为未来技术方法的重要发展方向。

此外,近年来还涌现了一些新的技术方法。如基于多智能体的技术方法,适宜于小尺度区域研究。这类方法多涉及农户劳动力投入等参数,在耕地集约化的行为模拟和预测方面具有特点,但是要求研究人员具有较为复杂的数理建模能力。另外,基于能值理论的技术方法能更好地解决耕地投入参数的量纲问题。如谢花林等利用能值理论把鄱阳湖生态区耕地投入参数转换为能值形态进行集约化利用研究。但是由于投入参数数量多,总能值的分配具有不确定性。三角模型作为一种新的平台能够很好地反映耕地集约化的评价结果和发展趋势,模型结果简明、直观、易于理解。模糊神经网络模型在权重赋予方面更加接近实际状况,但模型需要多次调整以达到最佳状态。虽然这些新方法为耕地集约化利用研究提出了新思路,但新参数的准确程度会影响最终结果;同时,很难通过统一的模型建立参数与耕地集约化程度的定量关系。

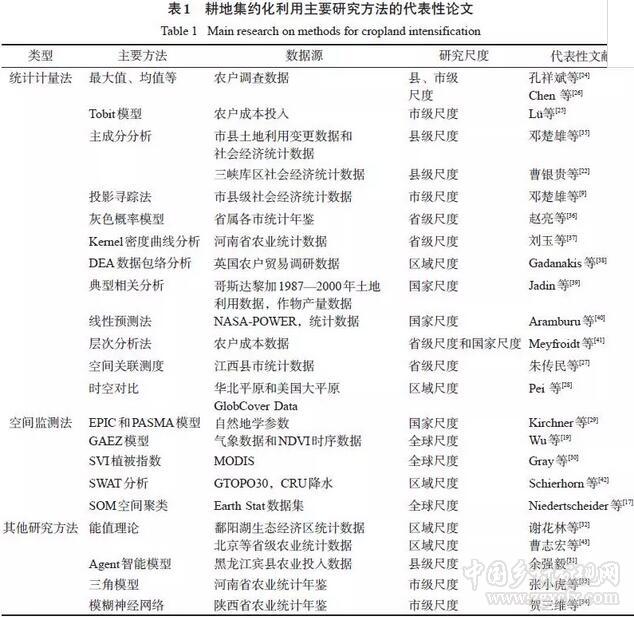

耕地集约化利用主要研究方法的代表性论文见表 1。

4、耕地集约化利用的归因分析

耕地集约化利用时空格局探测可以揭示耕地集约利用的时空格局及其变化特征,但难以很好地解释其变化机理机制。因此,开展耕地集约化利用的归因分析是该领域的核心研究内容,有助于加深对耕地集约利用的原因、内部机制和基本过程的理解,实现对其未来变化发展趋势的预测和调控,为耕地资源的可持续利用提供决策参考。

耕地利用集约度是农业生产者在自然条件、经济发展、政治制度、社会人文等环境约束下,结合自身资源条件对农田利用效果的评价。由于耕地集约化利用的变化特征与时空尺度具有紧密联系,因此不同区域、不同尺度的耕地集约化利用影响因子不尽相同,十分繁杂,但归纳起来主要包括农户内部因素、自然环境因素、社会经济因素(含政策因素) 三类。在小区域研究中,由于农户在耕地研究中的主导性地位,则更多考虑农户自身行为和农业规模。如吴郁玲等基于湖北省农户统计数据探究农户视角的耕地资源集约化利用的影响因素及其作用机理,结果表明耕地利用集约度的差异实质上是农户不同耕种行为的表现结果;在一些特殊的区域如山区,花晓波等通过研究表明河谷区和半山区在耕地利用集约度上存在显著差异,家庭农业劳动力数量是导致集约度差异的关键因素,农业生产条件或环境和家庭收入水平对其有重要影响;Chagunda 等在非洲调研农户行为后得出结论,认为农户家庭管理能力的提高会有效增加农田的集约化程度。

大区域研究更多考虑自然因素对耕地集约化利用的影响程度,如燕群等通过定量评价全国30 个省的农用地集约度和农业气候适宜度,表明农业气候适宜度制约着我国农用地集约度的空间布局,同时集约度的提高可以改变农用地集约利用对气候条件的依赖性;颜丙金等通过研究甘肃省耕地的集约化程度与自然灾害之间的相关性,认为自然灾害的持续性很大程度上制约着耕地的集约利用。社会经济因素则存在于各研究尺度,如邹金浪等通过对比江西省和江苏省不同城市化水平,判断出不同城市化水平下耕地集约化水平有较大差异;Vliet 等对欧洲地区耕地集约化归因后得出结论,认为农业市场的全球性发展是驱动耕地集约化的最主要因素。

学者在不同尺度下较为深入地探讨了某种特定因子对耕地集约化利用的影响,但目前的作用机理探讨还不够系统,很难找到具有通用性的主导因素。说明耕地集约化利用影响因子的复杂性和动态性,一些不断出现的新的社会发展模式和技术模式对集约化影响的机制尚未引起重视,另外耕地集约化驱动因子和特定的研究尺度有很大关联。未来研究需要进一步加强多尺度、多学科的综合交叉研究。

耕地集约化的关键驱动因子的代表性论文见表 2。

5、耕地集约化利用的环境效应评估

耕地集约化会对生态系统,尤其是农业生态系统产生正负双向效应。从已有的事实看,过去很多国家或地区通过盲目增加农业生产资料的投入来提高耕地集约化利用程度和维持作物高产化,带来显著的环境效应,尤其以负面效应为主。

一方面,耕地集约化利用对其所依托的水资源、土壤和大气具有重要影响。很多研究表明,由于速溶性化肥的频繁施用,使得多余的氮和磷从土壤进入水体,农业活动成为水体氮和磷的最大来源,造成农业区域水质下降;化肥和地膜的大量使用残留使得土壤质量、层次结构等受到破坏;此外,化肥中含氮化合物使用增加温室气体的排放,对大气对流层和同温层的化学性质以及空气组成造成严重影响。另一方面,耕地集约化利用对于植物和动物生态系统具有重要影响。过度施用农药和机械化改变土壤生物多样性,造成土壤中蚯蚓、微生物等生物数量减少,土壤生物群落多样性程度降低,这间接影响作物之间的授粉和昆虫多样性,影响作物生长状况和产量。此外,耕地集约化程度提高伴随着种植结构的调整,农田作物种植栽培趋向单一高产化,作物多样性降低,造成严重的农作物“基因流失”,加大作物种植的风险。

为此,耕地集约化利用的环境效应提出了一个新的科学问题:如何进行耕地集约化利用的产出功能和环境效益的科学权衡(trade-off) 。随着研究的不断深入和认识逐步深化,学者提出了耕地可持续集约化(Sustainable Intensification),即“在提高现有耕地单位面积产出的同时,减轻集约化利用过程对生态环境的压力,最小化集约化利用的影响”。保证耕地集约化的可持续发展可以促进农业生态系统的良好发展。但是,如何实施推进可持续性集约化利用仍需要深入研究。

现有的研究强调可持续集约化的核心是强化农田生态系统管理,优化或重建生态系统功能,维持现有甚至减少外部投入,达到保护农田生态系统和周围环境的目的。这需要从系统性分析耕地集约化利用多功能、多效应之间的协同耦合关系,不仅关注单向扰动过程,更要考虑双向或多向的复杂反馈过程和机制。

6、研究展望

在当前耕地资源数量有限的背景下,要以较低的环境压力增加耕地面积的产出最有效的途径就是提高耕地集约化利用程度。近年来,耕地集约化利用无论是在理论研究,还是在实际应用中都取得了长足进展。然而,耕地集约化利用覆盖面广,涉及多学科,具有复杂性和系统性特点,尚有很多科学难点问题需要进一步深入研究。

首先,耕地集约化利用的研究范式需要尽快规范。研究范式就是科学群体在开展特定领域研究时所共同遵守的准则。集约化利用最先从经济学角度提出,强调经济学的投入产出,后来地理学家对其内涵进行了延伸,赋予其地理景观格局以及区域差异等特性。可见,耕地集约化利用的内涵广泛、指标多样,既关注社会经济要素,也关注自然要素,既关注时间过程,又关注空间过程,既关注格局,也关注功能和效应。虽然众多学者开展了大量研究,但这些研究或仅形成特定的研究范式(如经济学角度),或尚未形成标准规范的研究范式,如指标选择、时空尺度等。因此,未来研究需要加快耕地集约化利用研究范式的归纳、凝练,建议规范的研究模式与参照系,推进该领域的研究进展。

其次,耕地集约化利用时空格局及其变化过程研究仍待深入。弄清耕地集约化利用时空格局及其变化过程是基础,未来仍然有很多问题需要加以解决。第一,集约化利用评价指标的科学选择问题。部分重要指标的数据不易获取,不同指标的匹配也是难点。第二,研究方法的适宜性问题。常用的统计法容易获取多类型指标,但多基于行政单元分析,使得空间描述能力较弱。空间技术方法适宜于大区域研究,可以包含多类别统计单元,可以较好地描述空间异质性。但空间方法往往仅能获取描述耕地集约化利用的部分指标(如频度指标和地块破碎化),对社会经济等属性特性描述不够。因此,综合利用多元指标,研究统计方法和空间技术方法相融合的方法是耕地集约化利用时空格局研究需要进一步探讨的问题。第三,研究对象的扩展选择。目前研究多探讨整个耕地大类的利用集约化,但水田、旱地等不同耕地利用子类的集约化研究十分欠缺。

再次,耕地集约化利用的多功能效应综合评估需要重点加强。耕地集约化利用是人类进行耕地开发利用、获取物质产品和服务的活动,必然会产生重要的社会经济和生态环境影响。因此,科学评估和分析耕地集约化利用的综合效应是重要研究任务。目前已有研究更多关注于集约利用的粮食产出功能,而对其生态环境效应分析较为薄弱。实际上,耕地集约化利用通过改变地表覆盖和利用强度状况,影响地表物理特征和生物地球化学循环过程,反馈于农业气候、水和土壤等资源环境。因此,未来研究需要进一步加强耕地集约化利用的综合效应分析,系统全面地弄清耕地集约化利用带来的综合影响。

最后,多学科交叉的耕地可持续集约化利用途径研究亟待加强。耕地可持续集约化利用的目标是以最小的生态环境代价实现最优的耕地利用产出,但如何实现该目标面临诸多挑战。耕地集约化过程的主体、结构、发展模式等对区域土地资源配置、土地生态环境系统提出了新的要求,对生态系统环境产生一定的扰动。因此,迫切需要进行环境科学、生态学、土壤学、地理学等多学科、多方法的交叉,根据区域特点研究提出耕地可持续集约化利用的优选途径,实现科学高效投入,避免土地地力下降甚至荒废,减少土壤污染、退化和温室气体排放等,达到可持续集约化或生态集约化。

作者:龙禹桥1,2,吴文斌1,2*,余强毅1,2,胡琼1,2,陆苗1,2,陈迪1,2 单位:1. 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所;2. 农业部农业遥感重点实验室

中国乡村发现网转自:《自然资源学报》2018 年第 2 期

(扫一扫,更多精彩内容!)