摘要:辽朝制度承唐仿宋,也包括乡下基层组织“村”“里”的设置。辽朝“村”“里”设置状况在《辽史》等文献中鲜见,多见诸辽代石刻文字。石刻文字资料显示,辽朝京城近郊与偏远州县“里”“村”设置杂乱无序,并无规律可循。辽朝的“村”除了作为乡下基层组织之一种,有不少同于“庄”“寨”,具有自然聚落之性质。辽朝“村”“里”地名类型多种多样,一些名称还沿用到了近代乃至当下。

关键词:辽朝基层组织 “里”“村” 自然聚落 石刻文字

辽朝诸制,既有草创自立者,也有承仿于唐宋者。其承仿者中即有州县乡下地方基层组织“里”与“村”的置设,尤其是在汉人比较集中的、靠近中原的长城以南燕云地区,“里”与“村”的设置更为普遍。所谓基层组织,应有两层含义:一是行使基层行政职能的组织单位(设职役者),二是单纯的民居聚落地缘单位(不设职役者)。关于辽朝的“里”与“村”,笔者曾在拙文《辽代社会基层聚落组织及其功能考探———辽代乡村社会史研究之一》〔1〕中有所论及。后来,王欣欣博士发表《辽朝燕云地区的乡村组织及其性质探析》〔2〕,对拙文的一些观点提出质疑。辽朝地方基层组织“里”“村”于《辽史》等传世文献中鲜见记载。缘此,笔者钩沉、整理出土辽代石刻文字资料,拟对质疑及其与辽朝“里”“村”相关的一些问题再作探讨,不当之处,有望方家不吝赐教。

一、石刻文字所见“里”与“村”

历史文献记载,唐朝乡下基层行政组织“里”和“村”的设置比较规范,尽管前后期有些变化〔3〕。《旧唐书》卷43《职官二》所记“百户为里,五里为乡,两京及州县之郭内,分为坊,郊外为村。里及坊、村皆有正,以司督察。四家为邻,五邻为保。保有长,以相禁约”,等等,应是唐前期的状况。钩沉出土石刻文字资料,辽朝五京各州县,特别是长城以南的燕云地区,“里”和“村”的设置也比较普遍,石刻文字中多见其名称。但遗憾的是,辽朝的“里”和“村”是如何设置的,石刻文字并没有记载。

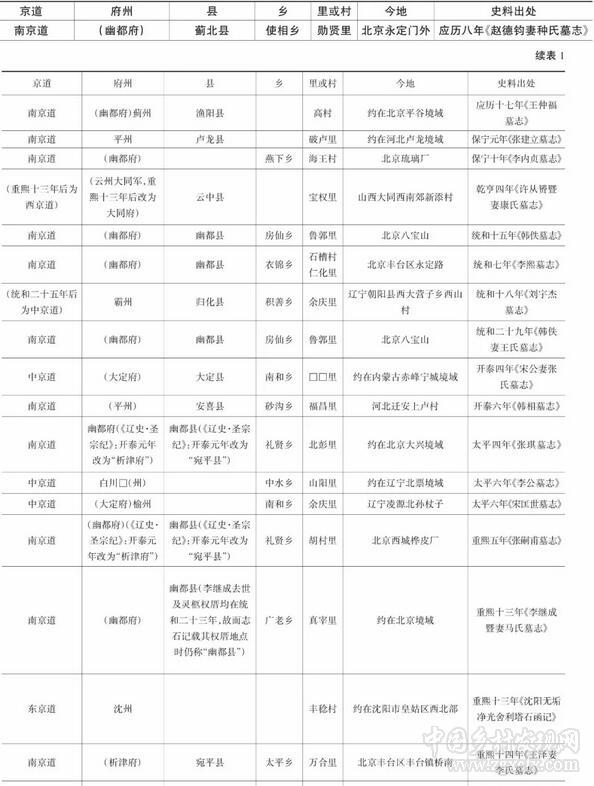

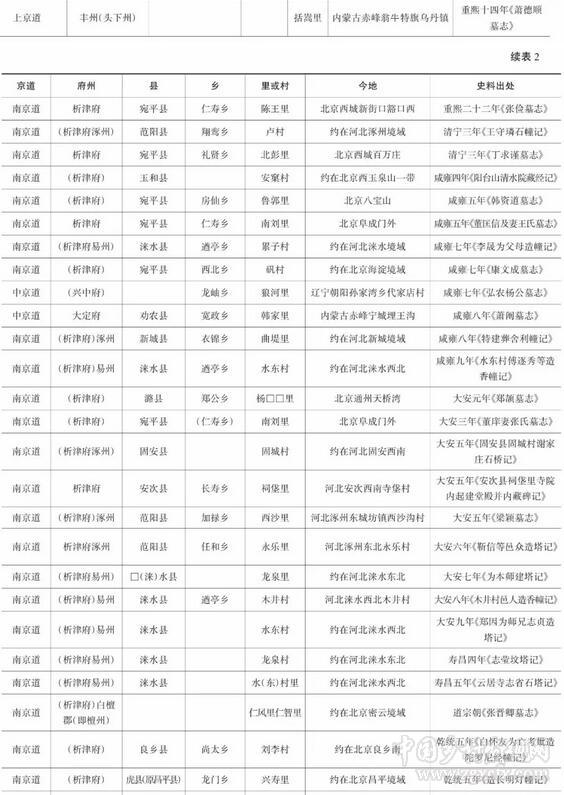

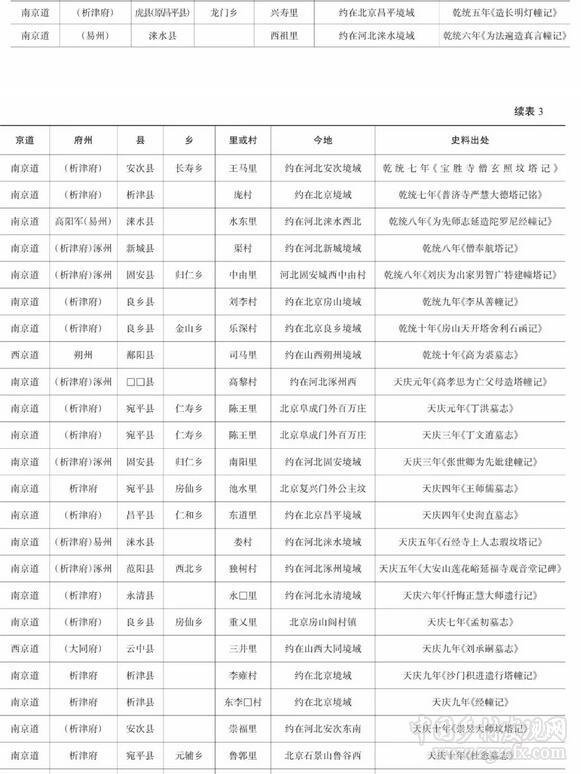

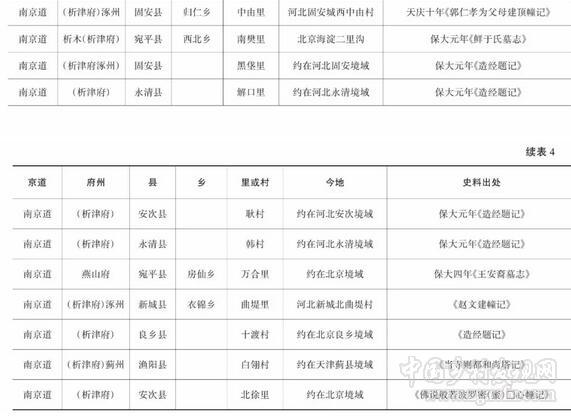

石刻文字中的辽朝“里”与“村”,详见下表:

辽代石刻文字所见辽朝“里”“村”名称较为丰富,尤其是南京道所在的燕云地区,可补《辽史》等传世文献漏载之缺。除上表所列者外,石刻文字中还有一些仅见“里”“村”前缀名称,未标是“里”还是“村”者。如,天祚帝天庆四年(1114)的《沙门积祥等为先师造经幢记》中即见:“师讳清睿,世为永清县宣礼乡王惠人,俗姓贾氏。”〔4〕“王惠”应为宣礼乡下“里”或“村”之名,但不详是“里”名还是“村”名。类似的例子还有,天庆六年(1116)的《王孝言为亡父母建塔记》:“大辽燕京涿州范阳县西北乡南郑人也,王孝言奉为亡过父母特建尊胜陀罗尼塔一座。”〔5〕“南郑”应为西北乡下“里”或“村”之名,但亦不详到底是“里”名还是“村”名,等等。

二、“里”“村”行政组织设置的无序性

笔者十几年前曾经撰文指出,“辽代燕云地区州县下乡里组织在地域分布上,呈现出京(辽南京)郊近畿之地设置规范齐整,而在远离京城的其他州县则比较随意、欠规整的特色。”〔6〕依据是这一地区出土的辽代石刻文字显示,京城近郊出现的“乡→里”结构较为常见,而在远离京城的州县下则相对较少。笔者在文中重点论述的是辽代基层的“乡→里”行政组织结构,而“村”作为与“里”同级的基层行政组织,当时并没有讨论,只是将其作为与“庄”“寨”等同的自然聚落组织有所提及。本文拟将辽朝的“村”亦作为乡下与“里”同级的基层行政组织一起研讨,那么,呈现在我们面前的情景则是:五京近畿乃至偏远州县“乡→里”结构与“乡→村”结构同时存在,两种行政组织的设置杂乱无章。具言之,京城近畿,既有“乡→里”结构存在,也有“乡→村”结构出现;偏远州县,既有“乡→村”结构出现,也有“乡→里”结构存在。只不过是京城近畿“乡→里”结构相对多些,“乡→村”结构相对少些;而在远离京城的州县,“乡→里”结构与“乡→村”结构等量并存,相差无几。这就是说,作为辽朝乡下基层行政组织的“里”与“村”,无论是京城近畿,还是偏远州县,均有设置,基本上呈现的是一种“无序性”。换言之,二者不是于某处的“有”或“无”,而仅仅是“多”与“少”的关系。

王欣欣博士曾以辽南京地区为例,撰文认为,“近畿多为里,村位于远郊地带”。并援引几条石刻资料,概括出“村”“里”排列方式的两条规律:一是“记载墓主人的葬地时,通常是乡里的形式”;二是“表述生活之地时,通常用乡村的形式”〔7〕。笔者以为,王欣欣博士所论并不准确,原因是有些石刻资料可能没有检索。比如说“近畿多为里,村位于远郊地带”。通览笔者上表所列内容,便会发现:京城近畿“里”多,但也存在不少“村”;偏远州县,“里”与“村”的数量则相差无几。再如说“记载墓主人的葬地时,通常是乡里的形式”;“表述生活之地时,通常用乡村的形式”。其实,辽代石刻文字中,“记载墓主人的葬地时”,还真有不少是“乡→村”表述形式。如应历十七年(967)的《王仲福墓志》即记载墓主王仲福去世权厝三十三年后,“迁祔于蓟州北渔阳县界高村管”〔8〕。保宁十年(978)的《李内贞墓志》记载墓主李内贞“葬于京东燕下乡海王村”〔9〕。清宁三年(1057)的《王守璘石幢记》记载王守璘死后,“与先夫人李氏合葬于范阳县翔鸾乡卢村之西北原”〔10〕。咸雍七年(1071)的《康文成墓志》记载,康文成死后火化,“迁神柩来于先祖坟茔,至燕京宛平县矾村名西北乡”〔11〕。乾统五年(1105)的《白怀友为亡考造陀罗尼经幢记》记载,白怀友母亲孟氏死后,“葬于良乡县尚太乡刘李村东原先茔之庚位”〔12〕,等等。

同样,辽代石刻文字中,“表述生活之地时”,也绝不乏“乡→里”形式之表述。如保宁元年(969)的《张建立墓志》即记载墓主张建立为“平州卢龙县破卢里人也”〔13〕。咸雍八年(1072)的《特建舍利幢记》记载,“故我涿州新城县衣锦乡曲堤里邑众中书省大程官刘公讳清”〔14〕。大安五年(1089)的《安次县祠垡里寺院内起建堂殿并内藏碑记》记载,“刘惟极、宋守行、刘惟升、李知新等,户贯燕京析津府安次县长寿乡西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔15〕。大安六年(1090)的《靳信等邑众造塔记》记载,“燕京析津府涿州范阳县任和乡永乐里螺钹邑众”〔16〕。乾统五年(1105)的《造长明灯幢记》记载,“大辽国幽燕之北,虎县之东,龙门乡兴寿里邑众杨守金等”〔17〕。乾统七年(1107)的《宝胜寺僧玄照坟塔记》记载,“师讳玄照,本长寿乡王马里人也,俗姓出陇西李氏”〔18〕。乾统八年(1108)的《刘庆为出家男智广特建幢塔记》记载,“大辽国燕京涿州固安县归仁乡中由里刘庆出家男智广造身塔记”〔19〕。天庆三年(1113)的《张世卿为先妣建幢记》记载,“大辽国燕京涿州固安县归仁乡南阳里张世卿,奉为先妣特建佛顶尊胜陀罗尼幢”〔20〕,等等。

由上援引石刻文字可知,辽朝政府在什么地方、于什么状况下设“里”,在什么地方、于什么情形中设“村”,并非具缘由、有规律可循,似乎是处于一种“无序”之状态,至少是在目前现有石刻文字记载的情形下。换言之,辽人死后入葬之坟茔所在地有的称“里”,有的则称“村”;而其生前籍贯或出生地有的称“里”,有的则称“村”。

三、“村”的另一面:自然聚落性质之呈现

“村”作为辽朝州县乡下最基层的、与“里”同级并存的行政组织是毫无疑问的,然而,在很多时候,“村”依然与“庄”“寨”等一样具有乡村自然聚组织之性质。笔者在《辽代社会基层聚落组织及其功能考探》一文中曾提到,“辽朝长城以南的燕云地区州县以下的基层分乡、里两级。其中,乡由若干个里组成,是县之下的一级政府机构。里则属于最基层的居民组织。而含于乡里之中者,则是一个个大小不等的自然村落,有的称村,也有的称庄、寨、社,等等。相当于汉代的聚,是构成乡里组织的基础”。笔者此文中提到的“村”,即指不属于基层行政组织的自然聚落组织,面积大小不一,人口或多或少。如果我们将“村”仅仅视为与“里”同级的乡下基层行政组织的话,那么,辽代石刻文中出现的某些“村”“里”名称,就难以释通其意了。

比如,重熙五年(1036)的《张嗣甫墓志》即载,兴宗朝重臣张俭之子张嗣甫夭折,“以重熙五年九月二十八日葬于燕京幽都县礼贤乡胡村里”〔21〕。如果我们不把“胡村”认定为自然聚落,就无法解释“胡村里”这一行政组织名称。因而,唯一的正确理解就是:作为当地的乡下基层行政组织“里”,设在了自然聚落“胡村”中,故称“胡村里”。其实,作为自然聚落的“胡村”早在唐代即已存在。据《唐故大理评事檀州司马赠□□□莱阳郑公夫人扶风郡太君马氏墓志铭》记载:“乾宁元年四月二十八日附葬于幽都县胡村之原”。此即表明,先有唐朝幽都县自然聚落“胡村”,后有辽朝幽都县基层行政组织“胡村里”。又如,统和七年(989)的《李熙墓志》记载:李熙死后,“葬于幽都县衣锦乡石槽村仁化里”〔22〕。这也说明李熙之墓是位于石槽村的仁化里。换言之,该地基层行政组织“仁化里”是设在了自然聚落“石槽村”中。该石刻与“胡村里”表述形式不同的原因,应该是自然聚落“石槽村”为居民户数众多的大村落,于村中所设者或许不止“仁化里”一个行政组织。再如,大安七年(1091)的《为本师建塔记》:“本师和尚,俗姓成,讳□□法然□□□水县龙泉里人也。”〔23〕“□水县”即涞水县。而寿昌四年(1098)的《志莹坟塔记》在记载志莹的籍贯时却称其为“涞水县龙泉村人也”〔24〕。“龙泉里”又称“龙泉村”,亦表明作为基层行政组织的“里”是设在了自然聚落“村”中,或称“龙泉里”(基层行政组织),或称“龙泉村”(自然聚落组织)。类似的例证还有不少。比如“水东村”与“水东里”“水东村里”的关系。咸雍九年(1073)的《水东村傅逐秀等造香幢记》见载“燕京易州涞水县遒亭乡水东村邑众傅逐秀等”〔25〕。大安九年(1093)的《郑因为师兄志贞造塔记》见载“我升天师兄讳志贞,……易州涞水水东里人”〔26〕。寿昌五年(1099)的《云居寺志省石塔记》见载“我先师和尚志省,户贯涞水县水□村里”〔27〕。向南先生认为“水□”“疑是水东”。笔者以为,第一条石刻资料中的“水东村”不是基层行政组织名称,而是自然聚落名称;第二条石刻资料中的“水东里”是基层行政组织“水东村里”的略称,正如刻石者将“涞水县”简称“涞水”一样。这就是说,当地的基层行政组织“里”设在了自然聚落“水东村”,故而其全称为“水东村里”,而有时又简称“水东里”。

王欣欣博士提出笔者在《辽代社会基层聚落组织及其功能考探———辽代乡村社会史研究之一》一文中援引大安五年(1089)《固安县固城村谢家庄石桥记》石刻文字想说明“固城村即为里之所在,是以村代里,村里合一;谢家庄则是固城村(里)所辖的一个自然聚落”是错误的。王博士对上引拙文文字“分号”前一句的指正是对的。“固城村”应是遒亭乡下的一个与“里”性质相同的基层行政组织,并非“里”之所在,也不是“村里合一”。而上引拙文文字“分号”后一句并没有错,应是王博士对石刻文字理解有误。王博士在《辽朝燕云地区的乡村组织及其性质探析》一文中说:“细究该石刻资料中的记载,‘固安坤隅一舍内有谢家庄’,即固安县的西南角有一村落名曰谢家庄,其中,‘舍’释义为居住之地,即引申为居民居住组织,当是对固城村的简称,而谢家庄则是谢姓族人持有的田庄”。王博士将石刻文中的“舍”字理解为“居住之地”,进而指其为“固城村的简称”,应该是不对的。笔者以为,该石刻文中的“舍”,似指古时的长度单位,即“一舍”为三十里(古里)。正确的解释应是:在固安县城西南约“一舍”里距的地方有一自然聚落,名为“谢家庄”。其实,该石刻之原件也恰好位于今河北省固安县城西南约20里的塔上村,与石刻文字所言方位里距大致吻合(古里与今里有差别)。该石刻将“谢家庄”列在“固城村”之后,“谢家庄”应该是当地基层行政组织“固城村”所辖自然聚落之一。

辽朝的“村”既有基层行政组织功能,又有自然聚落组织性质,应该是对唐、宋“村”制的某种承仿与变革。唐初承前朝制度,“村”仅仅为聚落区,是由不同数量的同姓或异姓宗族组成,“里”才是按户数划分的行政区,所谓一村设数“里”,或一里含数“村”是也。到了太宗贞观十五年(641)之后,废除“乡长”与“乡佐”,设“里正”掌管一乡事务,设“村正”掌管一村事务,由此,“村”才正式纳入唐朝国家的行政组织体系〔28〕。到了北宋,熙宁改制之前为“乡村体系”,即“乡里合一”,“村”是乡下最基本的地域单位和行政编制单位。而熙宁之后则实行乡村“都保”之制,“里”与“村”已是殊名同类,都成了“乡”下的自然聚落名号〔29〕。缘此,承唐仿宋的辽朝之“村”则两种功能兼备,显得有些杂乱无序。进而究之,除了可能存在的对唐宋制度的“承仿”不到位外,记载乡村状况的辽朝文献史料奇缺,应是今人对其难以窥清原貌的主要原因。

四、“村”“里”地名之类型及其沿革

辽朝的“村”“里”地名是由“村”或“里”加名词前缀而组成。比如,“木井村”是由“村”与名词前缀“木井”组成,“永乐里”是由“里”与名词前缀“永乐”组织。梳理辽代石刻文字资料发现,构成辽朝“村”“里”地名的名词前缀可谓五花八门,丰富多彩,如果划分其类型,大致有以下几种:

其二,景物类“村”“里”地名。辽朝“村”“里”地名中有许多是以当地特有的自然景物譬如“山”“河”“水井”“树木”等做前缀的。比如“瓦井村”“砂混里”“龙泉里”“曲堤里”“木井村”“池水里”“三井里”“十渡村”“狼河里”“独树村”,等等。

其三,姓氏类“村”“里”地名。以居民姓氏为“村”“里”命名也是辽朝“村”“里”地名的一大特色,此“姓氏”应该是最先定居此地的村民之姓氏。比如“鲁郭里”“胡村里”“陈王里”“卢村”“刘李村”“王马里”“庞村”“司马里”“李雍村”“耿村”“韩村”“高村”“韩家里”,等等。

其四,方位类“村”“里”地名。辽朝的“村”“里”地名中有用方位名称为前缀者,也很有特色。比如“山阳里”“北彭里”“水东村里”“西祖里”“南阳里”“东道里”“南樊里”“北徐里”“西沙里”,等等。

以上所列四类辽朝“村”“里”地名,有些是形成于辽代,另一些应该是沿承于前朝。在历史发展和时代变迁过程中,随着大自然的沧海桑田之演化,有些“村”“里”组织或聚落可能出现迁移或消亡,若此,附着其上的地名符号也会发生改变或消失。但仍有相当一部分被保留下来,并传承沿革至近代乃至今天。

如,清宁三年(1057)的《王守璘石幢记》记载其葬地在“范阳县翔鸾乡卢村之西北原”〔30〕。此“卢村”即传承至现代。据民国《涿县志》记载,该县“有北卢村,南卢村,在城东北二十七里”。或许因村庄人口户数的增加,该村已经析分为北、南两村。咸雍七年(1071)的《李晟为父母造幢记》记载李晟为“涞水县遒亭乡累子村”人〔31〕。辽代的“累子村”亦传承至近代。据清光绪《涞水县志》记载:“乡社(城)西曰遒亭。村庄,西路有东累子,西累子。”可见,不仅“累子村”传承至近代,并一分为二,“遒亭乡”也一同被传承下来。咸雍八年(1072)的《特建葬舍利幢记》记载建幢邑人刘公为“涿州新城县衣锦乡曲堤里”人〔32〕。辽代的“衣锦乡”传承至现代已改称为“衣锦村”,“曲堤里”变成了“曲堤村”。据民国《新城县志》记载:“曲堤村,北距城二十八里。衣锦村,北距城十二里。”咸雍九年(1073)的《水东村傅逐秀等造香幢记》记载建幢邑人傅逐秀为“燕京易州涞水县遒亭乡水东村”人〔33〕。另据大安九年(1093)的《郑因为师兄志贞造塔记》及寿昌五年(1099)的《云居寺志省石塔记》记载,“水东村”又称“水东里”“水东村里”。辽代“水东村”亦传承至近代。据清光绪《涞水县志》记载:“村庄,北路有水东村”。“水东在县城西北”。大安五年(1089)的《安次县祠垡里寺院内起建堂殿并内藏碑》记载,建造佛教堂殿的邑众刘惟极等“户贯燕京析津府安次县长寿乡西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔34〕。辽代的地名“祠垡”传承至现代变成了“寺垡”。据民国《安次县志》记载:“寺垡,在旧州镇西南,距城五十里”。大安六年(1090)的《靳信等邑众造塔记》记载,建塔的螺钹邑众来自于“燕京析津府涿州范阳县仁和乡永乐里”〔35〕。辽代的“永乐里”传承至现代变成了“永乐村”。据民国《涿县志》记载:“永乐村,东北距城十里”。大安七年(1091)的《为本师建塔记》记载,“本师和尚,俗姓成,……□水县龙泉里人也”〔36〕。辽代的地名“龙泉”也传承到了近代。据清光绪《涞水县志》记载:“龙泉社,在城北三十里”;“村庄,北路有东龙泉、西龙泉。”可见,传承下来的“龙泉”也变成了东、西两村。大安八年(1092)的《木井村邑人造香幢记》记载,造香幢的邑众来自“燕京易州涞水县遒亭乡木井村”〔37〕。辽代的“木井”地名也传承到了近代。据清光绪《涞水县志》记载:“乡社,城西曰遒亭。木井社在城西北二十六里”。等等。类似的辽代“村”“里”地名传承至近现代的例子在石刻文字中还有很多,不赘举。总之,无论作为辽朝乡下基层行政组织的“村”“里”,还是作为自然聚落组织的“村”,附着其上的“名称”是没有本质差别的,都是一种地名符号。

结束全文,笔者以为,钩沉有限的石刻文字资料,探讨辽朝“村”“里”诸问题,对深入辽朝乡村社会史及地域文化研究〔38〕,将有所裨益。

参考文献:略

注释:略

作者简介:张国庆,男,辽宁北票人,辽宁大学历史学院教授。

(国家社会科学基金一般项目“辽代石刻所见辽朝史事研究”(13BZS031)阶段性成果)

中国乡村发现网转自:辽宁大学学报 (哲学社会科学版) 2017,05

(扫一扫,更多精彩内容!)