追溯负责任的农地投资理念在全球范围的兴起过程,以代表性案例为基础梳理负责任的农地投资实践,揭示其对中国推进新型农地流转的启示意义。通过文献梳理、案例研究、比较分析的方法得到如下研究结果:工商和金融资本的介入使得中国的农地流转愈发具有农地投资色彩,防范农地资本化的负面社会效应需要引入负责任的农地投资理念;负责任的农地投资实践旨在实现可持续的经济回报和社会回报,其要点体现为全周期实践、突出重点实践和循证实践。

中国应当结合国情实际,以负责任的农地投资理念为导向,着力构建“政府监管、行业自律、机构负责、社区参与”的农地投资模式。

农地流转是优化农地资源配置、促进农村富余劳动力转移、实现农地规模经营和发展现代农业的重要途径。十八届三中全会以来,以“鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营”为着力点的农地流转制度改革正步入快车道,也在悄然改变着传统的以农户间自发式、分散化、小规模流转为主的流转格局。工商和金融资本对农地流转的深度介入是一把“双刃剑”,既为提升农地流转市场化水平和专业化程度、解决农村金融供给不足和农地投资欠缺等问题提供了难得契机,也因资本天然的逐利性和短视性而对农业生产和农村治理构成潜在挑战,并引发社会对资本“圈地”和农地利用“非农化”、 “非粮化”等诸多问题的担忧。

事实上,中国的工商和金融资本对农地流转的热情并非孤例,而是和全球范围内的农地投资热潮保持同步。2008年国际金融危机的爆发,推动农地逐渐成为一类炙手可热的另类投资品种。由于机构投资者的首要目标是在短期内通过推动资产增值而获得最大程度回报,这种短视行为与农业生产固有的长期投资需求有矛盾。此外,农地依然是20多亿小农的生计基础,农地利用的生态环境效应不可忽视,因此,农地金融化可能对农村社会造成巨大影响,由其产生的农地产权机构化效应同样引发许多社会担忧。

这种担忧促使行业投资者开始探讨如何在获得投资回报的同时,将多重目标纳入决策考量,兼顾农地投资的环境、社会和治理效应。在相关国际组织力推负责任投资原则的大背景下,负责任的农地投资理念逐渐兴起,并得到许多大型农地机构投资者的响应。不可回避的是,国内如火如荼的工商资本下乡和农地信托实际上已经是一种农地投资活动,然而,现有研究大都还是在农地流转的框架内审视该问题,对农地资本化倾向也多仅停留在担忧的层面。虽然存在国情差异,特别是中国的农地产权制度与其他私有制国家存在根本区别,但随着市场化改革的深化,工商和金融资本以“流转”之名的农地投资行为必将对农业生产和农村社会秩序产生深刻影响,因此,在结合国情的前提下,将前瞻性的投资理念引入现有实践,无疑具有重要的指导意义。

1.负责任的农地投资理念的兴起

负责任的农地投资理念是在全球农地投资热的经济背景下兴起的。这轮热潮受到三方面因素的共同驱动:(1)提高现有农地的生产率是扩大农业大宗商品供给、确保粮食安全的必然选择,特别是随着收入水平的提高,居民膳食结构的改变对食品供应和作物生产提出更高要求,据国际粮农组织测算,全球农业的年均净投资必须在现有基础上提高50%至830亿美元,作为农业生产基本要素的农地,因此具有强劲的长期需求面基础。(2)农地具有反周期保值属性,其价值主要受农业大宗商品供需驱动,较少受到通货膨胀和常规金融市场波动的影响,农地投资因此被视为实现资产组合多元化和抵御通胀风险的绝好途径。(3)农地投资既能通过出租经营获得当期现金流,也能享受长期的资产溢价红利,因而具有稳定的预期回报。农地是实现全球人口和经济可持续增长的重要支撑,农地投资显然不能以获得短期经济回报为唯一目标,而应充分考虑如何有效发挥其对经济社会可持续发展的支撑潜力。在此背景下,受到政府、投资者和社会组织等各方的共同推动,负责任的投资理念逐渐被引入农地投资领域。

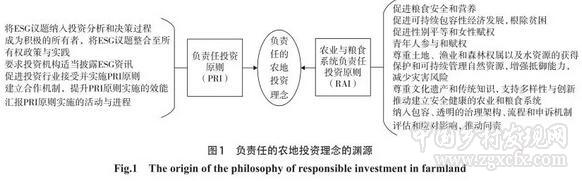

负责任的农地投资理念有两个重要渊源,一是联合国近年力推的负责任投资原则,二是世界粮食安全委员会2014年批准通过的农业与粮食系统负责任投资原则。

2.负责任的农地投资实践案例

(1)美国教师退休基金会。美国教师退休基金会(TIAA-CREF)是全球领先的金融服务商,自2007年开始进入农地投资行业,现已成为全球规模最大、最具影响力的农地机构投资者。截至2014年底,TIAA-CREF投资和管理的农地面积超过140万亩,主要分布在澳大利亚、巴西和美国,价值逾51亿美元。

(2)荷兰RABO农业基金。荷兰RABO农业基金(以下简称“RABO”)是荷兰合作银行集团旗下的不动产投资管理机构巴伦投资的成员,主要面向中东欧的欧盟成员国进行投资,具体标的贯穿整个食品和农业价值链,包括农地、农场、农业基础设施和主要农产品。

(3)英国INSIGHT投资集团。INSIGHT投资集团是英国较大的养老基金资产管理机构。INSIGHT 早在2006年就成为PRI的创始签约成员,并于2011年成立了一支全球农地基金,旨在发现农地、农地经营和农业大宗商品的投资机会。截至2015年底,该基金持有的资产已遍布澳大利亚、新西兰、波兰、罗马尼亚和智利等国。

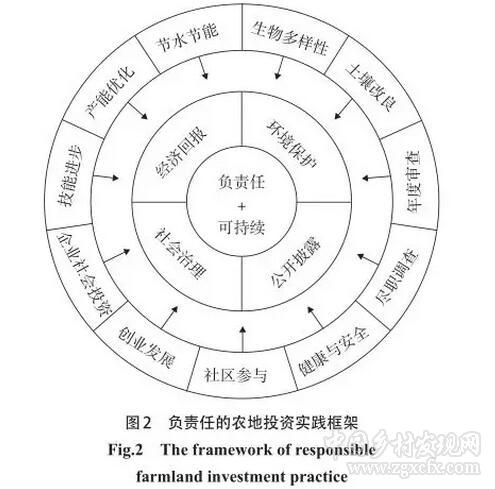

搜集和整理TIAA-CREF、RABO和INSIGHT近年的报告,可以发现,这三家领先的机构投资者通过将负责任的农地投资理念融入公司自身的投资哲学,并与各项农地投资活动的具体情况相结合,展现了对实现投资回报和可持续发展相统一目标的实践尝试。它们披露的具体信息有助于勾勒出一个基本的负责任的农地投资实践框架。其中心思想是通过负责任的农地投资行为实现可持续的金融回报和社会回报,也就是在以可持续方式提高现有农地生产率、获得合理投资回报的同时,积极为当地社区和农户创造福祉;总体要求是对经济回报、环境保护、社会治理和公开披露等任务的协调平衡;具体手段是对一系列环境、社会和治理因素的全方位考量。

3.对中国的启示

3.1 研究制定与中国国情相适应的农地投资规范指引

机构投资者介入农地流转领域进行农地投资所具有的市场化行为属性毋庸置疑。然而,农地投资事关农业生产和粮食安全以及农地利用和土壤安全,具有较大的外部性,必须坚持为了农地规模经营和发展农业生产的功能定位。为此,政府应本着负责任的态度履行监管职能,明确相关部门在农地投资监管中的角色分工和工作职责,坚决遏制和防范农地利用“非农化”和“非粮化”倾向,对机构投资者的行为加以规范。重点是客观认识农地投资的发展现状和前景,充分吸收“负责任的农地投资原则”、“农业与粮食系统负责任投资原则”、 “欧洲农业可持续发展倡议”等国际上相对成熟的农地投资框架,深入理解其中蕴含的理念要素,在国家层面上研究制定与中国国情相适应的农地投资规范指引。在此基础上,推动建立和健全行业自律制度,培育和壮大行业自律组织,引导机构投资者积极践行规范指引,形成良好的农地投资行业环境,促进行业健康发展。

3.2 引导机构投资者投资决策审慎化和运营管理精细化

工商和金融资本等机构投资者应充分认识到农地投资的长期性和非流动性本质,认清农地投资回报主要来自农地生产力和生产效率提高后的农作物产出,而非下乡圈地后的农地升值或变相房地产开发,避免陷入“一哄而上”和同质化竞争的境地。在投资的全过程中都应当充分落实负责任的农地投资理念,保持对环境、社会和治理风险的积极关注和密切监控,确保投资各个阶段的各项举措都面向可持续的发展要求、遵循负责任的基本原则。重点是在前端的投资决策和后端的运营管理两个过程分别做到审慎化和精细化,其中,审慎的投资决策要求投资者深入研究拟投资区域的农地禀赋、农业规划、产业布局、社会结构等要素,精细的运营管理要求投资者实行严格的内部管控和有效的外部沟通。此外,机构投资者还应积极对照相关农地投资原则规范,将负责任的农地投资原则融入公司的投资战略,力争签约联合国负责任投资原则或加入相关行业组织。

3.3 发展以土壤保护和资源集约为抓手的可持续农业

发展可持续农业是贯彻落实负责任的农地投资理念的应有之义,具体包括两个抓手,一是土壤保护,二是资源集约。首先,土壤是农业可持续发展的生态基础,保护土壤安全是农地投资的生命线。围绕土壤保护要求,应充分发挥机构投资者的资金、专业和规模优势,在农地规模经营中大力推进土壤改良和养护行动,将农地利用的环境影响降到最低。具体手段包括:实施保护性耕作制度,加强土壤养分管理,合理进行中耕作物和永久作物的种植规划;针对不同土壤和作物,科学规范使用肥料和农药,加强日常监控,限制化肥农药滥用;保护土壤微生物多样性,维持土壤功能和稳定性。其次,各类资源是农业可持续发展的经济基础,集约利用资源是农地投资的回报源。资源集约的重点是通过引进先进工艺技术和管理方式,高效利用水资源,保护水体质量和减少水污染,并通过资源循环再利用减少温室气体和污染物排放,发展优质高效的现代农业。

3.4 探讨以增强透明度为核心的农地投资合作治理

小农经济是中国长期以来的农业形态,农地是农村集体和农民的重要资产和主要生产资料,机构投资者的农地投资行为因此构成对农村传统社会形态和生产方式的外部冲击。贯彻落实负责任的农地投资理念,需要着力防范农地投资潜在的社会风险。现有的农地“三权分置”改革思路为真正实现利益主体共享农地投资成果提供了平等的权利基础,这也正是中国探索解决这个国际性难题所具备的制度优势。农地投资合作治理的核心要求是增强透明度,也就是及时、全面和公开披露农地投资信息,尊重农地所有权人和承包权人的土地权利,保护他们的经济和社会利益;以此为基础确保机构投资者和当地农村社区的有效沟通。此外,农地投资和规模经营正在催生一批职业农民,因此,还应加强对该群体的职业权益保护,具体包括稳定的工资收入、良好的工作条件、合法的社会保障、必要的教育培训、通畅的诉求渠道等方面。

中国乡村发现网转自:土地学人 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)