【摘 要】以我国5省(区)10县1000户农户调研数据为基础,通过建构多维分析框架探究绝对贫困与主观贫困对农民政治参与的抑制效应或激发作用。研究发现:在当前农村政治环境中的不同贫困标准下,绝对贫困对农民高、低层次政治参与态度的抑制效应都不显著,但对农民高、低层次政治参与行为的影响各不相同。其中,在国际3.1美元贫困标准和2010年国家贫困线下,绝对贫困对农民高、低层次政治参与行为均有显著抑制效应。不仅如此,无论贫困标准高低,绝对贫困对农民低层次政治参与态度与行为正向自洽的抑制效应都不明显,然而在中等以上贫困标准下,绝对贫困均可显著抑制农民高层次政治参与态度与行为的正向自洽。此外,主观贫困标准虽对农民低层次政治参与态度和高层次政治参与行为无显著影响,但对他们低层次政治参与行为和高层次政治参与态度有明显激发作用;而且农民主观贫困标准越高,越能促进其高、低层次政治参与态度与行为的正向自洽。

【关键词】绝对贫困;主观贫困;农民政治参与

引言

政治参与是当代民主理论发展的主要内容,是公民当家作主的基本权利、方式和手段,是衡量一个国家民主发展程度的重要标志。农民政治参与旨在影响村级组织和政府决策,使之反映个人意志,从而维护和保障自身权益。然而,经济基础决定上层建筑,离开了制度化的物质基础,难有高度发达的民主政治。塞缪尔·亨廷顿认为:“社会经济发展促进政治参与的扩大,造就参与基础的多样化,并导致自动参与代替动员参与;高水平的政治参与总是与更高水平的发展相伴随,而且社会和经济更发达的社会,也趋向于赋予政治参与更高的价值”。同理,对于农民个体,农村经济发展水平和农户家庭收入水平对他们政治参与具有重要的决定性作用。当具备一定物质条件时,农民才有空闲时间和精力兴趣参与政治活动;当乡村经济发展至一定程度,才可能普及电视、电脑等大众传媒设备,突破多种局限或障碍,拓宽农民获取政治信息的渠道,提高政治参与效率。这说明贫穷是制约农民政治参与的重要因素。

贫困农民身为国家公民,理应平等享有并积极有效行使政治参与权利。但贫困农民在政治参与方面处于“外凉内冷”状态,即政治参与态度不热切且实际参与率更低。据中国社会科学院创新工程“中国农民福祉研究”课题组对苏、辽、赣、宁、黔5省区的调查,在2008年、2010年、2011年国家贫困标准和2016年国际3.1美元贫困线标准下,71%-81%的贫困农民偏好村委会选举,67%-76%的贫困农民偏好村公共事务管理;但事实上,55%-60%的贫困农民参与了村委会选举,64%-81%的贫困农民参与了村公共事务管理;而且45%-50%的贫困农民对村委会选举的参与态度与行为正向自洽,64%-77%的贫困农民对村公共事务管理的参与态度与行为正向自洽。

加强贫困农民政治参与是社会主义民主政治发展的客观要求。我国经济、政治、社会、文化的发展对贫困农民政治参与既有一定推动作用,也包含不少制约因素(如利益表达和利益诉求机制尚不完善),这使社会转型期贫困农民政治参与面临机遇和挑战并存的境地。有鉴于此,探析绝对贫困、主观贫困对农民政治参与态度、行为的影响,从而论证促进贫困农民政治参与的重要性和必要性,对推进基层民主政治建设具有较强的理论意义和政策价值。

一、文献综述

国内外研究主要集中在以下三个方面:

1.绝对贫困的界定和度量。“绝对贫困观”基于“生计维持”和“基本需要”两种思路将缺乏维持某种基本生存和保障状态的能力描述为“贫困”。其中,“生计维持思路”最早出现在英国学者Rowntree所著的《贫困:城镇生活的研究》一书中,该思路将维持生计的最低物质性条件(被认为具有不变性和普世性)视为贫困状态,此后被多国政府和国际机构沿用,如美国、中国以及世界银行等。“基本需要思路”则不再限于维持生计的衣食住等物质满足,还关注公共环境卫生、教育和文化设施等社会保障内容,其实质是“生计维持思路”的加强版。很多国际组织如联合国、国际劳工组织以及国际发展问题独立委员会等越来越多地采用此种理念。无论实证分析贫困问题抑或探讨扶贫政策,都需先择定贫困标准这一工具来测量和识别贫困人口。绝对贫困标准常以保证人们基本需要的收入或消费水平来表示。世界银行制定的绝对贫困线得到普遍认可和接受,但各国会根据国情作相应调整。1978年以来,中国政府先后采用过3个贫困标准用于指导扶贫实践活动,分别是“1978年标准”“2008年标准”“2010年标准”。2011年,中国将2011-2020年的农村贫困标准确定为“按2010年价格水平每人每年2300元”。2015年,世界银行又根据2011年ICP项目的PPP数据计算得到两条国际贫困标准:一是极端贫困标准,每人每天1.9美元(基本温饱水平);二是高贫困标准,每人每天3.1美元(稳定温饱水平)。

2.主观贫困及其测量标准。随着人们对贫困内涵的认识不断超越历史条件的制约,主观贫困(subjective poverty)问题及其相关理论逐渐成为学术界关注的重要研究领域。主观贫困即贫困的自我感知或“自决”,是人们对自身不理想生活方式的“自评”而非“他定”。此概念最初以主观贫困线身份出现,在学术史上源于学者对客观贫困线的反思。20世纪70年代以荷兰学者为代表的国外研究人员率先提出了主观贫困线测量法。该方法是通过专门的调查问卷来获得个体对于最小收入或基本经济情况的评价,并对所获得的数据进行分析从而推算出贫困线。按照调查问题类型的不同,主观贫困线的测量方法可划分为SPL型(subjective poverty line,基于受访者维持家庭生活的最低收入问题)、LPL型(leyden poverty line,基于受访者对于家庭不同收入水平的评价问题)和CSPPL型(centre for social policy poverty line,基于受访者利用实际可支配收入维持生活的难度问题)3种。

3.农民政治参与意愿和行为的影响因素。现有相关文献主要以农民(总体)及农民工、农村妇女、农村青年为研究对象,分析其政治参与(村委会选举和村公共事务管理)的影响因素,大致可归纳如下几方面:一是个体因素,如年龄、性别、受教育程度、健康状况、就业类型、就业地点(本地或外地)、政治面貌、政治认知、政治信任感等;二是经济因素,如工资性收入、利益关联度、村集体经济收入、家庭经济条件、村民相对生活水平、农业生产方式等;三是社会文化环境因素,如农村利益格局变化、社会阶层分化、家庭意识、宗族意识、乡土观念、信息传播媒介等;四是地理区位因素,如城乡地理空间距离、东中西部、内陆与沿海边疆、汉族地区与少数民族聚居地等;五是政治心理因素,如权力崇拜与畏惧心理、政治依附心理等;六是制度因素,如程序公平性、城乡分治的二元结构、农村义务教育制度、社会保障制度等;七是组织因素,如地区性组织、行业性组织或专门性自治组织等。其中,部分因素的作用方向和显著性尚未明晰、情况各异。

本文在以下方面可能有所创新:一是研究内容新,首次量化分析绝对贫困和主观贫困标准对农民政治参与态度、参与行为及二者正向自洽的影响方向和作用程度。二是分析框架新。其中核心自变量绝对贫困(4种不同评判标准)与因变量农民政治参与(3个子内容)构成既深入又系统的“多维分析范式”。

二、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文数据来自中国社会科学院创新工程项目“中国农民福祉研究”课题组2014年开展的农村实地调查。首先,根据农民人均纯收入指标,将全国所有县级行政区(统称为“县”)分成高、较高、中、较低、低5类;其次,按相同方法从上述5类中各选取2个同省的县(或县级市),最终确定江苏省洪泽县和启东市、辽宁省兴城市和凤城市、江西省安义县和星子县、宁夏回族自治区盐池县和彭阳县、贵州省晴隆县和纳雍县5省(区)10县(市)作为样本地区;最后,采用分层随机抽样方法,从以上各县中确定农村住户调查样本。

原则上,每个样本住户以调查时实际在家的1位成年人为调查对象。此次入户调查共获得有效样本1000户。根据表1可知:(1)在国家贫困标准下,受访者多处于非贫困状态;相反,在国际3.1美元贫困标准下,受访者多属于贫困人口,贫困发生率为60%。(2)受访者中年人(45-59岁)居多,占40.4%;整体男女比例约为1.58:1,其中非党员、已婚者占比分别高达82.6%和94.4%。(3)受访者文化程度以小学及以下为主,占49.2%,完成初中和高中教育者分别占35.3%和12.2%。(4)受访者中汉族农民是少数民族农民的2倍多,村干部或村民代表约是普通农民的1/6,在外地(乡镇外)就业的不足5%。(5)分区域看,东、中、西部地区的受访者分别占40.3%、20.2%和39.5%。

(二)变量设置与定义

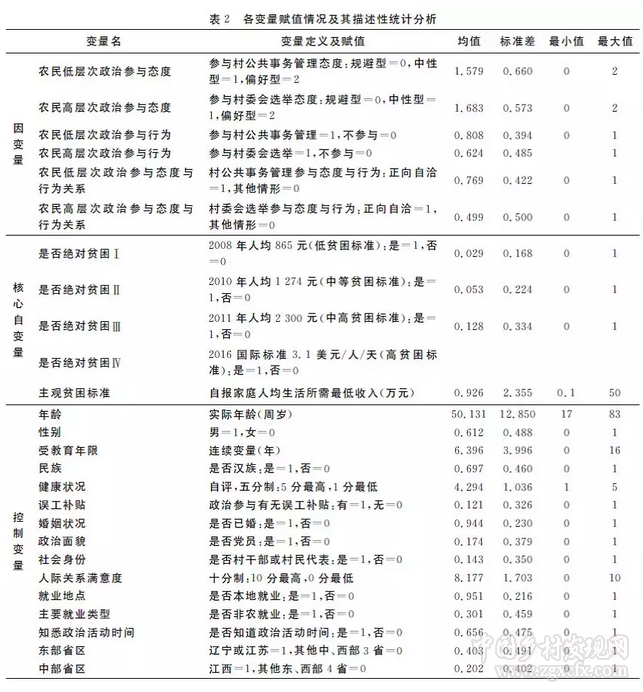

各变量赋值情况及其描述性统计分析见表2。

1.因变量。

本文将村委会选举视为乡村社会的高层次政治参与形式,而将村公共事务管理视作农民低层次政治参与形式。村委会选举是村民自治的前提和基础,具有我国国情所决定的特殊性。农村公共事务的性质决定了农民参与治理的必要性,通过参与不仅有益于增强农民对公共事务的认同感,亦有助于提高农村公共事务建设的适用性和效率。

遵循问题相关性或相似性原则,全文共设6个因变量。其中,农民高、低政治参与态度均通过自我报告法中的语义区分量表直接测量、采集,在问卷中设置了规避型态度(aversion attitude)、中性型态度(neutral attitude)以及偏好型态度(preference attitude)3种选项;政治参与行为分为参与和不参与;基于此,农民政治参与态度与行为关系分为“正向自洽”(即“偏好型态度”指向“参与了”的情况)和“其他”2项。

2.自变量。

除了态度测量方法(量表的科学性)和访谈氛围外,农民政治参与态度、行为选择及两者逻辑关系还取决于其他重要因素或外部条件。结合前人研究成果、效用函数理论、政治参与成本收益理论以及实际数据的可获得性,将自变量引入计量模型。

经济基础决定上层建筑,相比贫困农民,理论上非贫困农民对政治生活的兴趣度和关注度更高。农民主观贫困标准越高,其通过政治手段关切、表达及追求自身利益的愿望越强烈。其中,主观贫困标准(SPL),在一定程度上是绝对贫困与相对贫困两概念的混合体。参照Goedhart和Praag等的定义,本文以受访农民自评家庭生活所需纯收入的下限值除以户人口数所得人均值作为测量指标。误工补贴可作为补偿性收益降低农民政治参与的部分实际成本和机会成本。个体特征方面,年龄在政治参与上的差异突出表现在认知、态度和关心度。男女政治参与态度或行为因先天禀赋、家庭分工等不同而存在性别差异。受教育年限与政治参与行为的相关性是相对或有条件的,且突出表现在参与意识层面。不同民族农民因宗教信仰、文化习俗各异而形成不同的政治参与偏好。健康状况是衡量农民政治参与能力的重要指标之一。

社会资本方面,可分为契约型资本和关系型资本。采用婚姻状况、政治面貌、社会身份等指标来度量契约型资本,关系型资本则采用人际关系满意度指标。相对而言,已婚、党员、村干部或村民代表等诸种身份因能帮助农民获得更多外界支持而有利于他们政治参与。环境因素方面包括就业环境、信息环境和地理环境。就业环境选择就业地点和主要就业类型2个指标。信息环境选择是否知悉政治活动时间指标,用于反映村干部传播信息和村民获取信息的条件。地理环境选择设置区位虚拟变量,以西部省区为参照,旨在考察东、中、西部地区农民政治参与态度与行为选择偏差的区域差异性。

式(6)中,eβi为发生比率(Odds Ratio),解释为自变量每变化1个单位所引起的发生比变化的倍数。

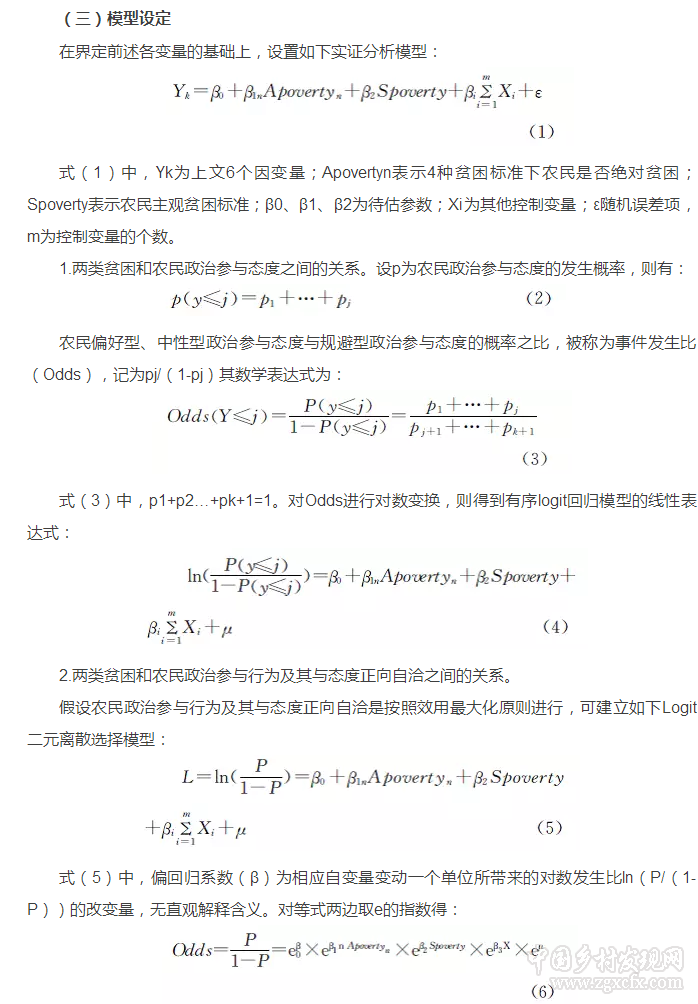

三、实证结果及分析

在进行回归分析之前,需检验各自变量可能因高度相关而产生的多重共线性问题。一般而言,方差膨胀因子VIF值越大,说明变量间多重共线性越严重,若VIF≤5,即表示变量间不存在严重的共线性问题。经检验,自变量的VIF满足这一条件。根据调查数据,本文采用极大似然法(ML)估计农民高低层次政治参与态度的有序Logit模型。为更科学地探究核心自变量及其他控制变量对农民政治参与态度、行为及两者正向自洽的影响,本文先只纳入核心自变量而不纳入控制变量进行实证,然后将所有控制变量一并纳入进行实证,结果显示核心自变量的显著性和作用方向未有变化。

(一)绝对贫困、主观贫困对农民政治参与态度的影响

表3显示了所有自变量对农民高、低层次政治参与态度的影响。在模型(1)-(4)中,4种贫困标准下农民绝对贫困与否对其参与村委会选举态度的影响均未通过显著性检验,且回归所得Odds Ratio或大于1或小于1,这意味着不同标准下绝对贫困对农民高层次政治参与态度的激发作用或抑制效应在统计上均不显著;相对而言,农民主观贫困标准对其参与村委会选举态度有显著正向影响,回归所得Odds Ratio都大于1,即农民主观贫困标准每增加1万元将使农民偏好参与村委会选举的发生比率变成原来的1.081-1.113倍,出现边际递增效应,说明主观贫困标准越高,农民对高层次政治参与的态度越积极。在模型(5)-(8)中,4种贫困标准下农民是否绝对贫困及其主观贫困标准对其参与村公共事务管理态度均无显著影响,且回归所得Odds Ratio同样存在大于或小于1两种情况,说明不同标准下绝对贫困对农民低层次政治参与态度的抑制效应或激发作用不明显;而且,农民主观贫困标准的提升对其低层次政治参与态度亦无激发作用。

从其他控制变量来看,性别、政治面貌、社会身份、人际关系满意度、知悉政治活动时间和中部省区对农民参与村委会选举态度影响显著,而性别、健康状况、政治面貌、社会身份、人际关系满意度、知悉政治活动时间、东部省区以及中部省区对农民参与村公共事务管理态度影响显著。以上结果与我国现实情况相吻合。

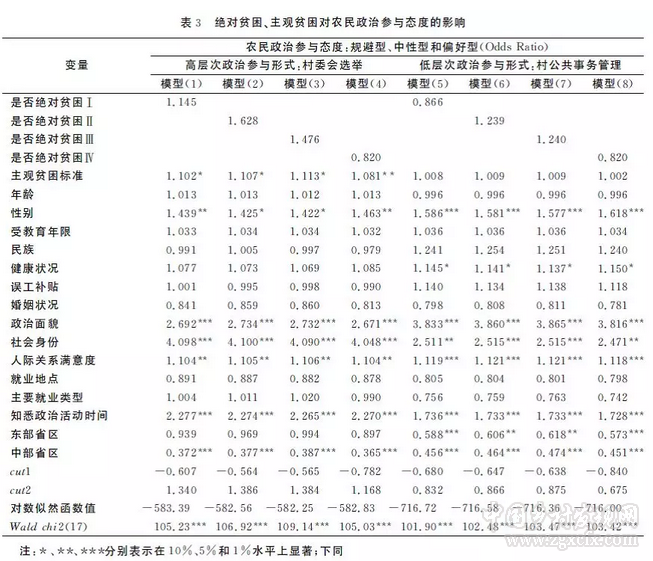

(二)绝对贫困、主观贫困对农民政治参与行为的影响

表4报告了全部自变量对农民高、低层次政治参与行为的影响。在模型(9)-(12)中,仅国际3.1美元贫困标准下是否绝对贫困对农民是否参与村委会选举影响显著且回归所得Odds Ratio(0.523)小于1,而其他贫困标准下农民是否绝对贫困均无显著影响(对应的Odds Ratio都大于1),这说明在国际高贫困标准下绝对贫困会明显抑制农民高层次政治参与行为,但在国内贫困标准下绝对贫困对农民高层次政治参与行为无显著激发作用。此外,以上模型中农民主观贫困标准对其是否参与村委会选举均无显著激发作用或抑制效应。在模型(13)-(16)中,仅2010年国家贫困标准下是否绝对贫困对农民是否参与村公共事务管理有弱显著影响且所得Odds Ratio(0.166)小于1,表明在2010年国家贫困标准下绝对贫困可使农民参与村公共事务管理的发生比率变成原来的0.166倍,简言之,可显著抑制农民低层次政治参与行为。综合前述两种情况推断,经济贫困可能引致权利贫困。在相同模型中,农民主观贫困标准对其参与村公共事务管理均影响显著,且回归所得Odds Ratio分别为1.611、1.526、1.645和1.879,即主观贫困标准每增加1万元可使农民参与村公共事务管理的发生比率变成原来的1.526-1.879倍,同样出现边际递增效应,说明主观贫困标准越高,农民真实介入低层次政治参与的概率越大(激发作用突出)。

除前述核心自变量外,农民是否参与村委会选举主要由其政治参与态度、年龄、性别、社会身份及知悉政治活动时间等因素决定,而农民是否参与村公共事务还取决于其政治参与态度、性别、健康状况、政治面貌、社会身份、人际关系满意度及东部省区。这一结果与郭君平等的研究结论基本一致。

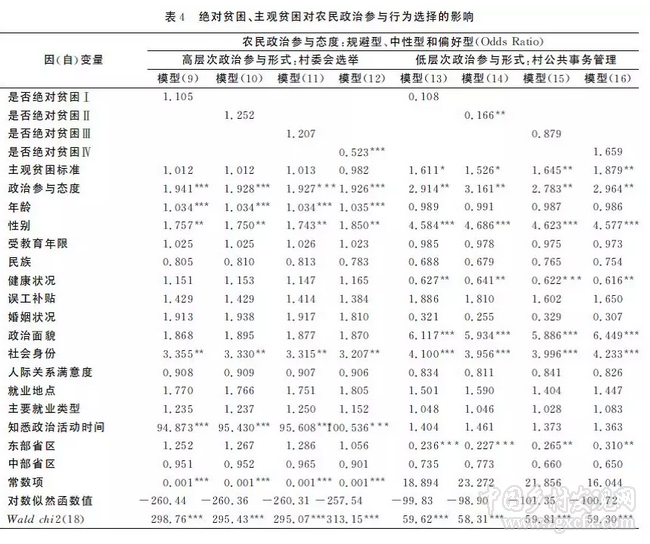

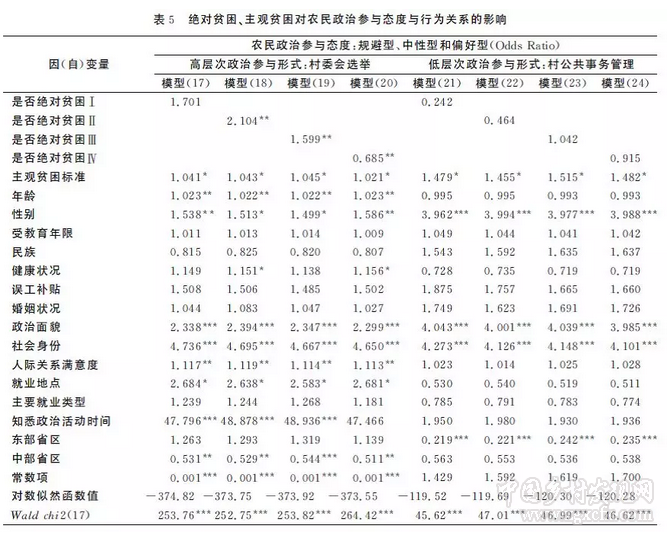

(三)绝对贫困、主观贫困对农民政治参与态度与行为关系的影响

表5汇报了所有自变量对农民高、低层次政治参与态度与行为关系的影响。在模型(17)-(20)中,除了2008年国家贫困标准外,在2010年国家贫困标准、2011年国家贫困标准和国际3.1美元贫困标准下,是否绝对贫困对农民参与村委会选举态度与行为的正向自洽均有显著影响,并且在回归所得的3个Odds Ratio中,前两者大于1,后者小于1,这说明深度绝对贫困可显著抑制农民高层次政治参与态度与行为正向自洽,而程度相对较浅的绝对贫困对农民高层次政治参与态度与行为正向自洽却有显著的激发作用。在前述4个模型中,农民主观贫困标准对其参与村委会选举态度与行为的正向自洽均影响显著,回归所得Odds Ratio分别为1.041、1.043、1.045和1.021,意指主观贫困标准每增加1万元可使农民高层次政治参与态度与行为正向自洽的发生比率变成原来的1.021-1.045倍,存在边际递增效应,表明主观贫困标准的提高可激发农民高层次政治参与态度与行为正向自洽。

在模型(21)-(24),不同贫困标准下是否绝对贫困对农民参与村公共事务管理态度与行为的正向自洽均无显著影响,换言之,绝对贫困对农民低层次政治参与态度与行为的正向自洽无明显抑制效应或激发作用。反观主观贫困标准,该变量在以上模型中对农民参与村公共事务管理态度与行为正向自洽均有显著影响,回归所得Odds Ratio分别为1.479、1.455、1.515和1.482,可解释为农民主观贫困标准每增加1万元,其低层次政治参与态度与行为正向自洽的发生比率变成原来的1.455-1.515倍,同样存在边际递增效应,这说明主观贫困标准对农民低层次政治参与态度与行为正向自洽也具有激发作用。

此外,就其他控制变量而言,年龄、性别、健康状况、政治面貌、社会身份、人际关系满意度、就业地点、知悉政治活动时间以及中部省区对农民参与村委会选举态度与行为正向自洽有显著影响;而性别、政治面貌、社会身份和东部省区等因素对农民参与村公共事务管理态度与行为正向自洽影响显著。

四、研究结论及对策

(一)结论

本文以我国5省区10县的1000份有效问卷调查数据为例,探究农民绝对贫困和主观贫困的政治参与效应。实证结果发现:

1.在不同贫困标准下,绝对贫困对农民高、低层次政治参与态度均无显著抑制效应或激发作用。相比之下,主观贫困标准虽对农民低层次政治参与态度的影响不显著,但对高层次政治参与态度有明显激发作用。

2.不同标准下的绝对贫困对农民高、低层次政治参与行为的显著性影响各异。其中,国际3.1美元贫困标准下的绝对贫困可显著抑制农民高层次政治参与行为,而2010年国家贫困标准下的绝对贫困可显著抑制农民低层次政治参与行为。此外,主观贫困标准的提升可显著激发农民低层次政治参与行为,但对其高层次政治参与行为无显著影响。

3.深度绝对贫困可显著抑制农民高层次政治参与态度与行为的正向自洽,而程度相对较浅的绝对贫困则有反向激发作用,但是不同贫困标准下绝对贫困对农民低层次政治参与态度与行为的正向自洽无明显抑制效应或激发作用。不仅如此,主观贫困标准对农民高、低层次政治参与态度与行为的正向自洽均有显著激发作用。

(二)对策

基于前述研究内容和所得结论,提出如下政策建议:

1.完善社会主义市场经济,夯实贫困农民政治参与的物质基础。在发展经济、促进就业的同时,调整收入分配、缩小贫富差距,以提高贫困农民的经济地位,增强其政治参与动力。此外,还应完善农村社会保障体系,构筑贫困地区社会“安全网”。

2.加快制度建设,实现贫困农民政治参与的制度化和法制化。变革城乡二元社会结构,消除贫困农民政治参与的体制性障碍,赋予他们决策权、参与权和发言权;健全基层民主制度、信访制度、政务公开制度、人民代表大会制度等具体政治参与制度,拓宽贫困农民政治参与渠道;加强贫困农民的组织制度建设,为他们政治参与提供组织保障;完善社会主义法制,保障贫困农民的公民权利;充分尊重贫困农民的政治参与诉求,因时因地实行必要的政策倾斜,促进社会公平。

3.促进文化建设,提高贫困农民政治参与的素质和能力。培育新型政治文化,增强贫困农民的主体意识、权利意识、法制意识以及主动参与意识,引导他们树立正确的社会预期心理;强化老、少、边、穷地区农村教育培训工作,提高贫困农民政治参与的整体素质;消除制度歧视和社会排斥,创建贫困农民政治参与的和谐氛围。

原载于:《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2018年第1期

作者简介:郭君平,中国农业科学院农业经济与发展研究所助理研究员;宁爱照,中国农业科学院研究人员;曲颂,中国农业科学院研究人员;夏英,中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员

中国乡村发现网转自:中国农村学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)