内容提要:农民工群体一定程度上面临政治社会化路径不畅问题,引致主流意识形态认同弱化、淡化。本文在“路径-目标”分析框架下,以农民工为考察对象,对509份有效问卷进行实证分析。研究发现,社会传播、政治学习与内化、文化传承与整合、社会环境这四条政治社会化路径,对主流意识形态认同有显著的促进作用。政治学习与内化、文化传承与整合对主流意识形态认同有直接促进作用,社会传播经由政治学习与内化以及文化传承与整合、社会环境经由文化传承与整合对主流意识形态认同有间接促进作用。政治社会化路径的整体优化能够显著提升主流意识形态的认同度。

关键词:政治社会化路径;农民工;主流意识形态认同

主流意识形态认同是人们对反映统治阶级或阶层政治经济利益的价值观念与规范体系的理解、认可和内化,是政治凝聚力的集中体现。中国主流意识形态认同面临一定程度的挑战,部分社会成员对主流意识形态所倡导的价值观念和规范体系产生动摇、冷漠、困惑、.信不任。农民工群体的主流意识形态认同问题具有一定的典型性,折射出一些共性问题。政治社会化是指社会成员通过一定途径,逐步获取政治知识、能力和素质,形成政治意识和立场的过程。政治社会化路径的优化往往伴随主流意识形态认同度的提升。政治社会化是主流意识形态认同发生的具体过程,主流意识形态认同是结果,政治社会化是过程。它的直接目标是强化包含主流意识形态认同的政治认同,且通过政治合法性间接作用于主流意识形态认同,因而有助于增强政治合法性程度。本文探讨政治社会化路径对主流意识形态认同的作用机理,将主流意识形态认同的实现路径由前期的政治教育拓展至能包容政治教育的政治社会化,以利千借助社会系统的力量来提升农民工群体的主流意识形态认同度和政治凝聚力。

一、资料获取与研究变量

(一)调查区域及样本特征

本文资料源于课题组2013年1至6月对湖北省和深圳市农民工较为集中的公司或社区的实地调查。Ci)与课题组前期调查的分散的农民工相比,本次调查的509位农民工更能体现相对集中的特征,他们的工作生活与体制内较为接近,所在单位或社区的组织化程度较高。两个企业内部有完整的组织架构,其中湖北某公司多次被评为市“先进单位”,深圳某公司参加一些公益活动并有自己的企业文化。两个社区的农民工都能享受较好的社区服务,一个社区以教育服务业为主,一个社区以加工业为主。

本次调查采用个案访谈与问卷调查相结合的方法。个案访谈采用判断抽样的方法抽取样本,在调查区域选取不同职业、不同年龄、不同收入水平的有代表性的农民工15人进行了深度访谈,以便掌握诸多难以量化的信息。问卷调查主要采用分层抽样与简单随机抽样相结合的方法抽取样本,共发放问卷560份,回收问卷547份,回收有效问卷509份,有效率为93%。调查样本的构成具有代表性,体现了农民工群体异质性强的特征。从区域分布看,湖北某公司107人、武汉市洪山区某社区139人、武汉市黄陂区某社区161人、深圳市某公司102人;从行业分布看,制造业250人、销售业84人、住宿餐饮业72人、居民服务和其他服务业57人、建筑业30人、运输业16人;从性别结构看,男性277人,女性232人;从受教育程度看,小学及以下15人、初中153人、高中/中专208人、大专105人、本科及以上28人;从年龄结构看,80后的新生代农民工390人、80前的老一代农民工119人;从职业结构看,普通职工353人、技术人员53人、管理人员45人、个体私营企业主52人、其他职业6人。

(二)变量选取与因子分析

1.主流意识形态认同

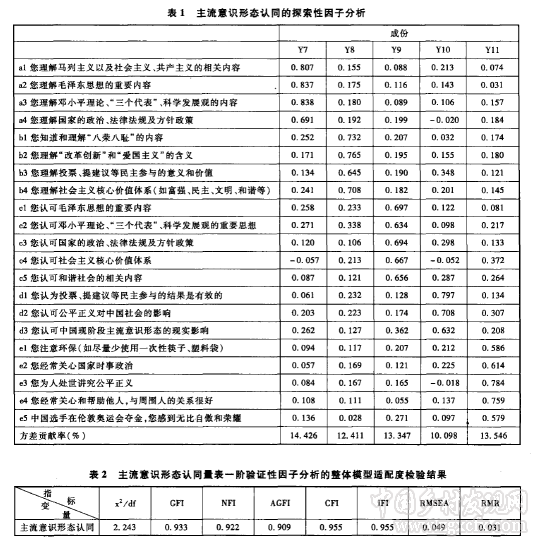

主流意识形态认同是本文选取的第一个变量。根据课题组前期研究成果立对该变量的测量包括理解、认可、内化三个维度,并针对性地设计了21个项目,采用李克特5点评分量表对其进行分析。评分选项为“非常不同意”、“不同意”、“不一定”、“同意”、“非常同意”,得分分别为1分、2分、3分、4分、5分。分值越高,表明所反映的主流意识形态认同状况越好。这21个项目的KMO样本合适性测定值为0.915,Bartlett的球形度检验近似卡方值为4803.967,显著性水平sig=0.000<0.01,表明数据适合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋转,从21项中抽取整体理解(对主流意识形态抽象性、概括性表述的理解)、局部理解(对主流意识形态具体化表述的理解)、内容认可(对主流意识形态内容的评价、选择与承认)、结果认可(对主流意识形态有效性的评价选择与承认)、观念与行为内化(主流意识形态的知行合一)5个因子,分别用Y7、Y8、Y9、YlO、Yll表示(见表1)。从分析结果看,5个因子的累积方差贡献率为63.827%,表明5个因子能较好地解释主流意识形态认同。

对主流意识形态认同实证调研数据的一阶验证性因子分析修正后的结果如表2所示:x2/df值为2.243,介于1-3之间;RMSEA值为0.049,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值小于0.05,符合模型适配标准,表明假设模型与观察数据的整体适配度良好。因此,量表具有较好的建构效度。各标准化参数估计值均大于0.5,且在0.001的统计水平上显著,表明各观测变量被潜变量解释的变异程度较高,能够用各潜变量进行进一步的数据分析。

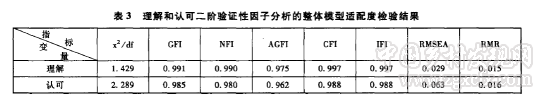

鉴于探索性因子分析结果中理解、认可两个维度上出现了高阶因子,本文进一步进行二阶验证性因子分析。修正后的分析结果如表3所示:理解和认可的x2/df值分别为1.429和2.289,介于l-3之间;RMSEA值分别为0.029和0.063,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值均小于0.05,符合模型适配标准,表明假设模型与观察数据的整体适配度良好。整体理解和局部理解这2个一阶因子在理解这个二阶因子上的因子载荷值(即标准化参数估计值)均大于0.5,且在0.001的统计水平上显著,表明理解对整体理解和局部理解的解释力较高;内容认可和结果认可这2个一阶因子在认可这个二阶因子上的因子载荷值均大于0.5,且在0.001的统计水平上显著,表明认可对内容认可和结果认可的解释力较高。

2.政治社会化路径

政治社会化路径是本文选取的第二个变量。依据李元书对政治社会化理论的归纳等成果应结合中国的本土化特征和课题组前期典型个案调查资料,本文将政治社会化的具体路径界定为政治学习与内化、社会传播、文化传承与整合、社会环境。

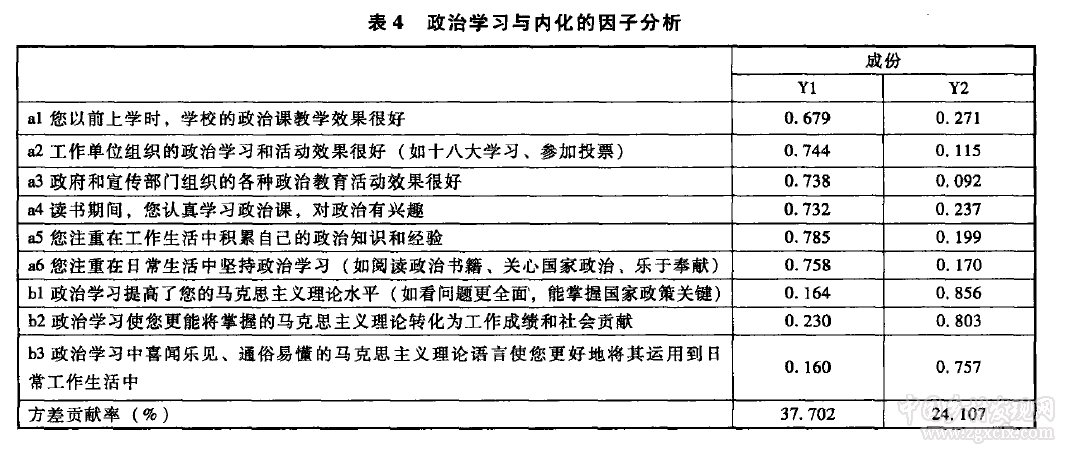

(1)政治学习与内化。本文针对政治学习与内化中的政治教育、个体学习、学习内化设计了9个项目,采用李克特5点评分量表对其进行分析,计分方法同上。这9个项目的KMO样本合适性测定值为0.844,Bartlett的球形度检验近似卡方值为1814.250,显著性水平sig=0.000<0.01,表明数据适合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋转,从9个项目中抽取政治学习(政治教育与个体学习)、学习内化(政治学习知识转化为观念与行为)2个因子,分别用Yl、Y2表示(见表4)。从分析结果看,2个因子的累积方差贡献率为61.809%,表明2个因子能较好地解释政治学习与内化。

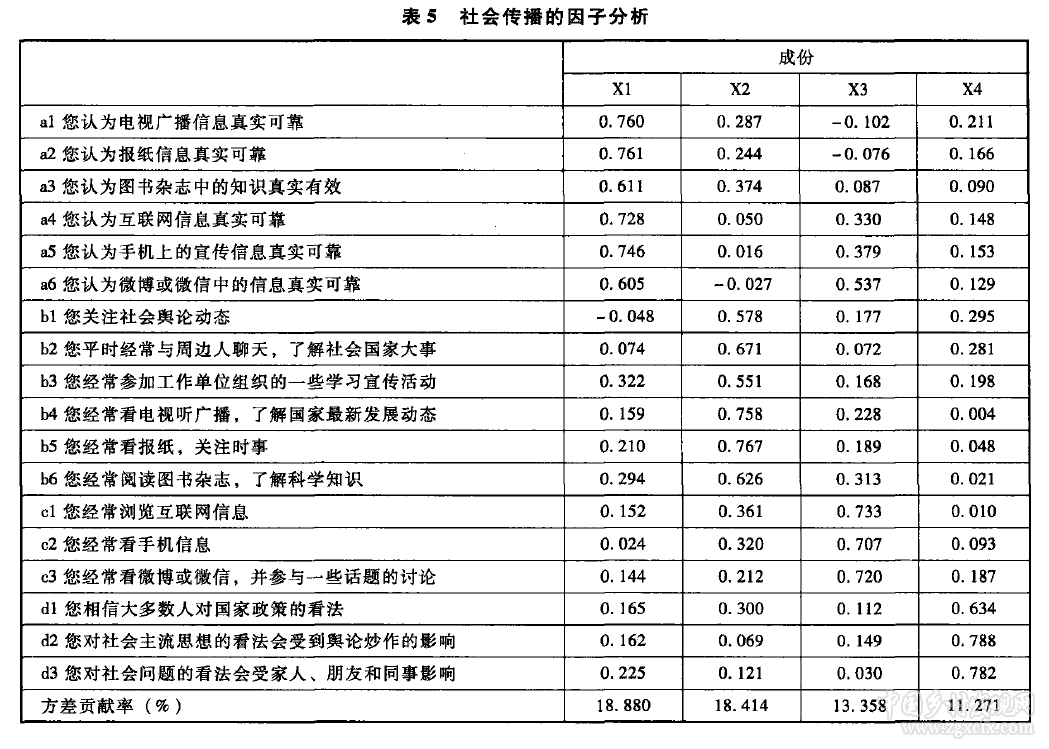

(2)社会传播。本文针对杜会传播中的大众媒体、网络信息、社会舆论设计了18个项目,采用李克特5点评分量表对其进行分析,计分方法同上。这18个项目的KMO样本合适性测定值为0.883,Ba rtlett的球形度检验近似卡方值为3966.974,显著性水平sig=0.000<0.01,表明数据适合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋转,从18个项目中抽取信息评价(对信息真实可靠性与有效性的评价)、传统传播(电视、广播、图书杂志、报纸、聊天等方式的传播)、新兴传播(网络、手机等方式的传播)、舆论影响(舆论的影响力)4个因子,分别用Xl、X2、X3、X4表示(见表5)。从分析结果看,4个因子的累积方差贡献率为61.922%,表明4个因子能较好地解释社会传播。

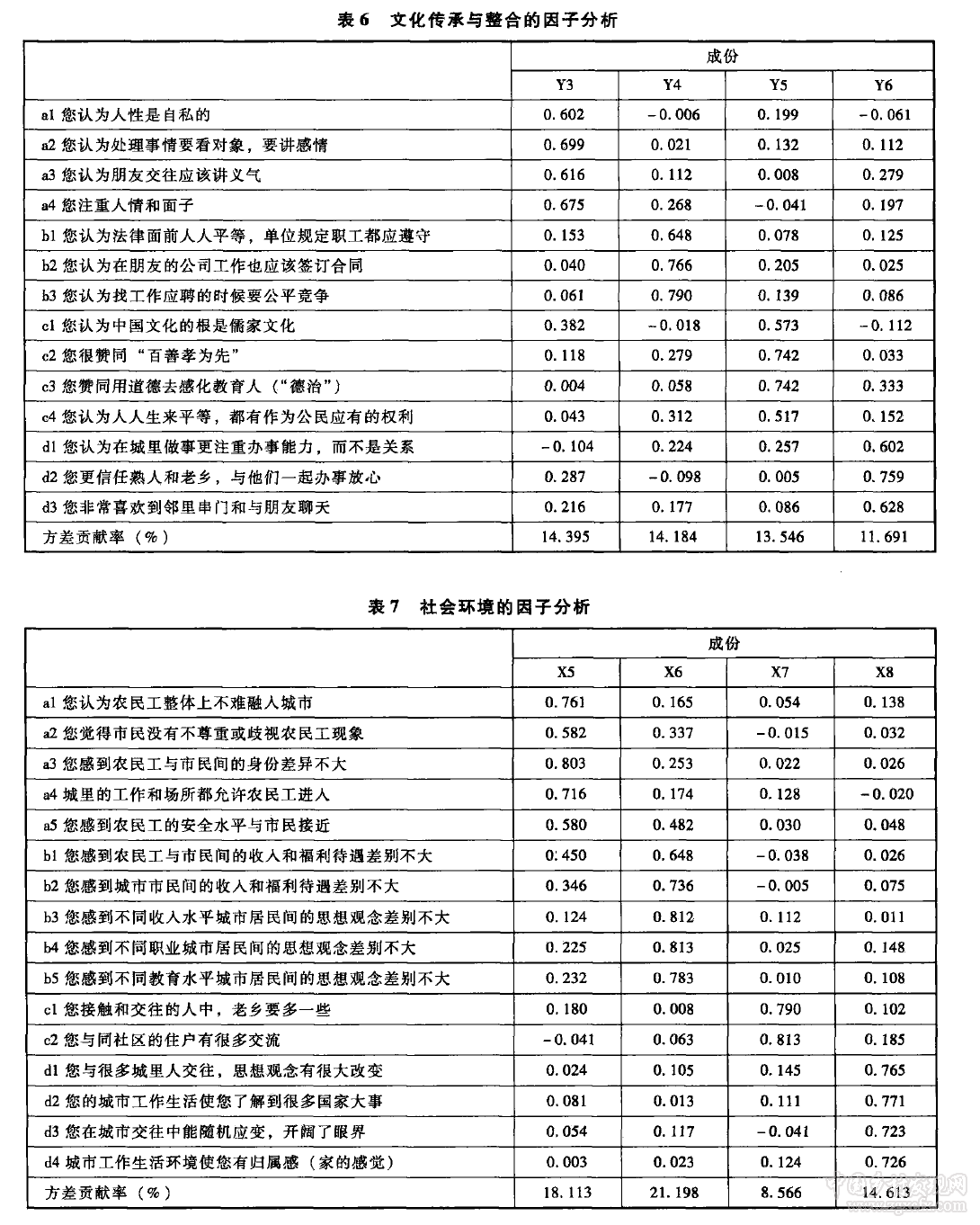

(3)文化传承与整合。本文针对文化传承与整合中的传统与现代文化、中西文化、城乡文化设计了14个项目,采用李克特5点评分量表对其进行分析,计分方法同上。这14个项目的KMO样本合适性测定值为0.789,Bartlett的球形度检验近似卡方值为1341.013,显著性水平sig=0.000<0.01,表明数据适合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋转,从14个项目中抽取传统文化(以关系理性为内核的文化)、现代文化(以契约理性为内核的文化)、中西文化(对中西文化的认知与包容)、城乡文化(对城乡文化的认知与包容)4个因子,分别用Y3、Y4、Y5、Y6表示(见表6)。从分析结果看,4个因子的累积方差贡献率为53.817%,表明4个因子能较好地解释文化传承与整合。

(4)社会环境。本文针对社会环境中的城市融入和社会交往设计了16个项目,采用李克特5点评分量表对其进行分析,计分方法同上。这16个项目的KMO样本合适性测定值为0.871,Bartlett的球形度检验近似卡方值为3093.189,显著性水平sig=0.000<0.01,表明数据适合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋转,从16个项目中抽取身份融入(农民工与市民之间身份待遇的公平程度)、收入与观念趋同(农民工与市民之间收入与观念的趋同程度)、交往广度(农民工交往对象的覆盖面)、交往深度(交往对农民工的影响力)4个因子,分别用XS、X6、X7、X8表示(见表7)。从分析结果看,4个因子的累积方差贡献率为62.491%,表明4个因子能较好地解释社会环境。

对政治学习与内化、社会传播、文化传承与整合、社会环境实证调研数据进行一阶验证性因子分析修正后的结果如表8所示:x2/df值分别为2.493、2.551、1.481、2.483,均介于I-3之间;RMSEA值分别为0.054、0.055、0.031、0.054,均小于0.08,GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值均小于0.05,符合模型适配标准,表明假设模型与观察数据的整体适配度良好。因此,量表具有较好的建构效度。各标准化参数估计值基本大于0.5CD,且在0.001的统计水平上显著,表明各观测变量被潜变量解释的变异程度较高,能够用各潜变量进行进一步的数据分析。

二、农民工主流意识形态认同与政治社会化路径现状

(一)农民工主流意识形态认同状况

无论是理解、认可还是内化,农民工群体的主流意识形态认同问题均较为突出。与分散的农民工相比,本次调查的具有相对集中特征的农民工的主流意识形态认同度相对较高,组织化、职业化在其中的积极作用初现。

1.主流意识形态的理解

整体状况较好,局部理解略优于整体理解。调查显示,理解部分各项目的得分在3.49分至3.86分之间,均值为3.7分,表明农民工对主流意识形态的理解水平较好,但提升空间亦较高。被调查对象在整体理解4个项目的得分均值为3.64分,略低于局部理解4个项目的得分均值3.75分。由于被调查对象中高中/中专及以上学历水平的占67%,受教育年限的提高有助于提高他们的主流意识形态理解水平 ,但是,农民工仍普遍感到主流意识形态的整体描述过于抽象,局部描述亦较为抽象,这会制约他们理解水平的提升。

2.主流意识形态的认可

整体认可度较高,内容认可优千结果认可。调查显示,农民工对主流意识形态内容的认可度较高,5个项目的得分在3.74分至4.0分之间,均值为3.85分;在结果认可的3个项目中,

得分在3.55分至3.67分之间,均值为3.6分,其中,诸多农民工对主流意识形态的有效性持不自信的态度,选择“不一定”的比例分别为34.4%、32.4%、37.3%。如果说主流意识形态内容认可度的提升受制于理解水平等因素的话,结果认可度的提升则更多受制于应然与实然之间的显性差异,在农民看来,"遥远的、抽象的上级政府是好的,而身边的、常接触的政府是差的甚至是坏的“气处于城乡二元体制夹缝中的农民工面临诸多现实问题,期望与现实之间的明显差距,使他们对主流意识形态的有效性产生了一定的怀疑甚至不满。

3.主流意识形态的内化

具象的内化较为充分,抽象的内化稍显不足。与日常生活接近的、人们所熟知的具体事件所反映出的主流意识形态更能被农民工内化为自身的观念和行为,做到知行合一。调查显示,主流意识形态中具象的内化4个项目的得分在3.94分至4.08分之间,均值为3.99分;抽象的内化1个项目的得分为3.68分,有34%的被调查对象不一定“经常关心国家时事政治",有5.9%的被调查对象不关心或非常不关心国家时事政治。我们的调研访谈表明,要将主流意识形态更好地内化为农民工的观念和行为,既要通过贴近他们切身利益的、关心的事件来实现,亦要让抽象的主流意识形态更具现实指向,使农民工感到这与他们的日常生活息息相关。需要说明的是,具体的内化较为充分的结果与本次调查对象主要为组织化程度较高的公司和社区中的农民工有关,课题组前期对组织化程度低的新生代农民工的访谈调查显示,他们“知行不一,对主流意识形态的内化不够"(l)显示出工作生活环境的显性影响。

(二)政治社会化路径现状

与体制内较为完整的政治社会化路径尤其是十分完备的政治教育体系相比,农民工群体存在一定程度的政治社会化路径闭塞和政治教育体系碎片化等问题,其对主流意识形态认同具有实质性影响。

1.政治学习与内化

政治学习有一定效果,但学习兴趣与内在动力不足,学习内化效果不佳。调查显示,政治学习6个项目的得分在3.38分至3.60分之间,均值为3.5分,表明政治学习有一定效果。其中的政治教育效果不理想,被调查对象同意“您以前上学时,学校的政治课教学效果很好”、“工作单位组织的政治学习和活动效果很好”的比例分别为52.6%、50.2%, 得分分别为3.46分、3.38分,位居6个项目的最后两位。这表明传统的具有深厚积淀的中国政治教育方式在多重转型背景下亟待进行改革和创新。政治学习不应过于局限于知识的灌输,需要针对新时期教育对象的特点,引导他们的自主学习,推动政治教育与个体学习的有机契合。学习内化是对政治学习效果的检验,是知行合一的实践过程。调查显示,学习内化3个项目的得分在2.69分至2.93分之间,均值为2.79分。这表明,农民工学习内化的效果不佳,值得高度重视。农民工政治教育效果不理想对学习内化具有负面影响,政治学习的“乏味”和“枯燥“使他们政治学习多简单浮于表面的认知,学习内化效果“微乎其微”。因此,要推动政治学习的内化,就必须通过提高学习过程的趣味性和生活性等方式来加强知行合一教育。

2.社会传播

传统传播与新兴传播交互影响,但信息评价结果不容乐观,新兴传播的可信度低于传统传播。”在当今社会,传达意识形态的最好载体,莫过于媒体文化”气调查显示,传统传播6个项目的得分在3.39分至3.68分之间,均值为3.56分;新兴传播3个项目得分在3.31分至3.71分之间,均值为3.56分。由此可见,传统传播与新兴传播均对农民工产生了一定的影响。信息评价6个项目的得分在2.95分至3.33分之间,均值为3.16分,显示信息的真实可靠性受到了一定质疑。其中,对传统传播的3个信息评价项目的得分均值为3.27分,对新兴传播的3个信息评价项目的得分均值为3.05分,显示新兴传播的可信度低于传统传播,其中手机宣传信息可靠性得分最低(2.95分)。这表明,传统传播与新兴传播在主流意识形态传播中呈现交互影响的态势,客观上要求加强传播体系的优化建设,加大媒体的管理力度以提升信息可靠性。此外,舆论影响3个项目的得分在3.39分至3.64分之间,均值为3.48分,表明舆论影响的作用一般,且农民工有一定的“从众“心理倾向。

3.文化传承与整合

农民工自身文化认知由传统向现代转型,中西文化与城乡文化均衡交织与整合,中西文化的整合度高于城乡文化。文化整合是指不同文化相互吸收、融化、调和而趋于一体化的过程。调查显示,传统文化4个项目的得分在3.52分至3.6分之间,均值为3.57分;现代文化3个项目的得分在3.95分至4.11分之间,均值为4.03分,显示农民工在文化认知上正由传统向现代转型,以利于提高自己的城市融入水平。中西文化4个项目的得分在3.78分至4.23分之间,均值为4.01分;城乡文化3个项目的得分在3.51分至3.68分之间,均值为3.6分,明显低于中西文化的值。这表明,中西文化和城乡文化的交织与整合以均衡的态势显现,中西文化的整合效果要高于城乡文化。可能的原因在于,中国在由封闭向开放的转型进程中,西方文化影响加大和新形势下中国文化传承与创新的长期探索并存,中西文化的交织与整合呈现阶段性均衡的特质;在城乡二元向城乡一元的转型进程中,农民工既要接受城市文化,亦难摆脱乡村文化的影响,这符合他们过渡人的身份,城乡文化的交织与整合亦呈现出阶段性均衡的特质;与中西文化整合相比,城乡文化的整合依然受制于传统城乡二元体制,这是中西文化的整合度高于城乡文化的一个重要原因。

4.社会环境

农民工的城市融入初现,但社会交往广度不够,城市归属感不足。社会环境对主体认同具有形塑作用。调查显示,在城市融入方面,收入与观念趋同5个项目的得分在3.74分至3.86

分之间,均值为3.81分;而身份融入5个项目的得分在3.31分至3.82分之间,均值为3.53分,低于收入与观念趋同的值,表明收入与观念趋同度高于身份融入度。在社会交往方面,交往广度2个项目的得分分别为3.52分、3.45分,均值为3.49分,同意”接触和交往的人中,老乡要多一些“、”与同社区的住户有很多交流”的衣民工所占比例分别为49.1%、47%,表明农民工的交往对象开始多元化,但交往广度不够。交往深度4个项目的得分在3.23分("城市生活环境使您有归属感,,)至3.69分("您在城市交往中能随机应变,开阔了眼界")之间,均值为3.48分,表明农民工的交往深度一般,城市归属感不足。这表明,虽然农民工的城市交往有了一定程度的适应性突破,但是作为城市的“边缘人",难以深度融入陌生城市“圈子”的现实使他们多处千归属感较低的状态。

三、政治社会化路径对农民工主流意识形态认同的作用

(一)理论分析框架

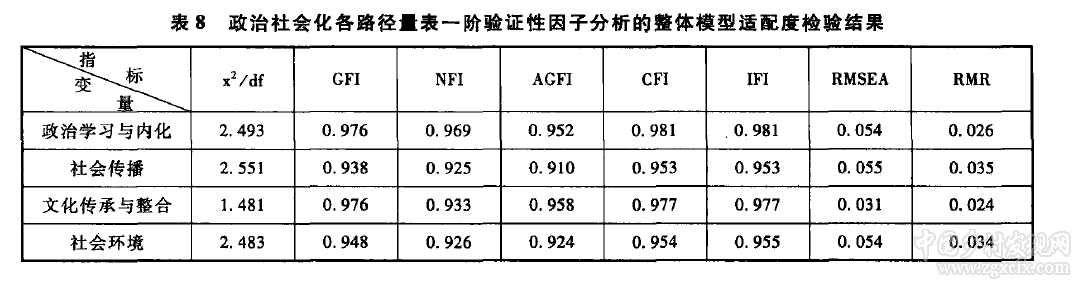

基于本文的研究问题和文献回顾,同时结合结构方程模型这一分析方法的原理与特点,提出政治社会化路径对主流意识形态认同作用的理论分析框架(如图1所示)饥理论分析框架政治社会化路径下农民工主流意识形态认同的实证分析

如下:政治学习与内化、文化传承与整合对主流意识形态认同具有正向影响关系,社会传播、社会环境分别对政治学习与内化、文化传承与整合、主流意识形态认同具有正向影响关系,着重探讨关系依赖条件下政治社会化路径对主流意识形态认同的作用机理。依据前述政治社会化研究成果,政治社会化路径优化的过程也就是主流意识形态认同度提升的过程,因此,政治学习与内化、社会传播、文化传承与整合、社会环境对主流意识形态认同具有正向影响关系。依据外因通过内因起作用的关系原理,社会传播、社会环境分别对政治学习与内化、文化传承与整合具有正向影响关系。政治学习与内化注重政治知识、政治价值观、政治习惯的教育以及个体的自主学习与内化,文化传承与整合注重政治文化的代际传递与群体之间的融合,两者都强调个体在政治社会化过程中的主观能动性,即直接作用。社会传播注重依托媒体文化的政治信息传播,社会环境注重依托整体环境感知来影响个体的政治品质,两者均是政治社会化过程中不可或缺的外在影响力。因此,政治学习与内化、文化传承与整合在社会传播、社会环境对主流意识形态认同的关系中起部分中介作用。

(二)作用机理分析

本文采用结构方程模型方法,分析政治社会化路径对主流意识形态认同的作用机理。在政治学习与内化、社会传播、文化传承与整合、社会环境和主流意识形态认同的衡量模式上,以各个子变量的测度题项得分的均值作为该子变量的值,再由第一级变量作为第二级变量的多重衡量指标。如政治学习与内化为潜变量时,其观测变量为政治学习与学习内化,这样既可有效缩减衡量指标的数目,亦能确保测度的有效性和结果的可信度。

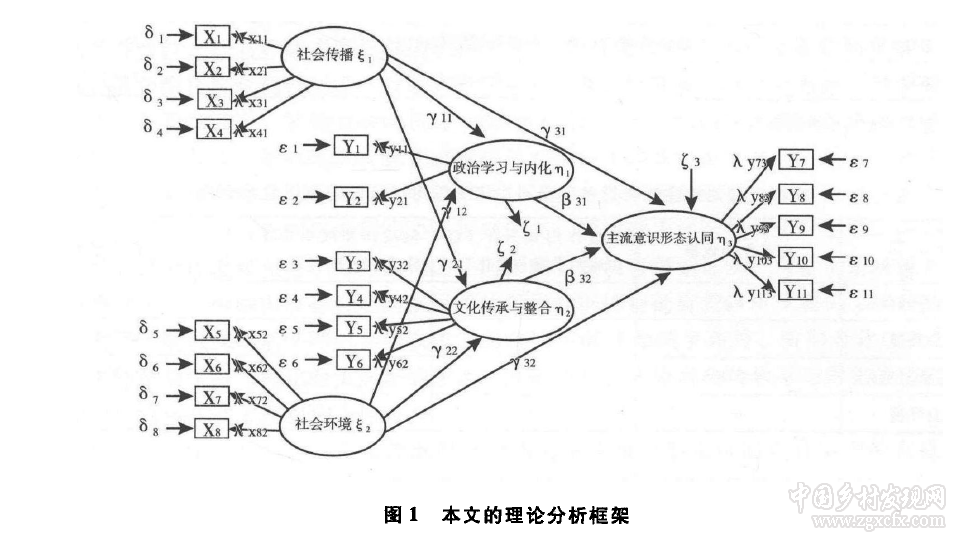

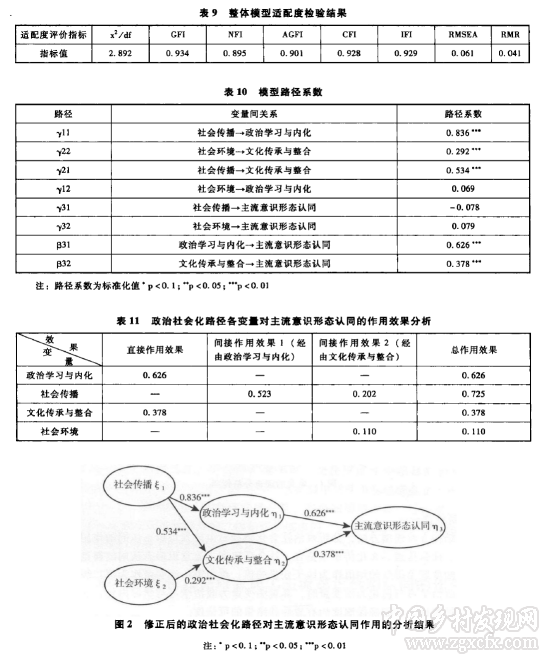

本文运用Amos17.0软件构建政治社会化对主流意识形态认同作用的分析模 型。初次分析结果显示,整体模型适配度欠佳,需要对模型进行修正,修正后的结果见表9、表10、表11和图2。从表9可以看出,x2/df值为2.892,介于1-3之间;RMSEA值为0.061,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均接近或大于0.9,RMR值小于0.05,表明整体模型适配度较佳。

作用效果可区分为直接作用效果、间接作用效果以及总作用效果3种,而总作用效果等于直接作用效果加上间接作用效果。图2和表10、表11显示,政治学习与内化、文化传承与整合对主流意识形态认同具有显著的直接作用效果,其所通过的路径分别为!33 1(值为0.626)、!332(值为0.378);社会传播对主流意识形态认同不具有直接作用效果,而是分别经由政治学习与内化和文化传承与整合对其具有显著的间接作用效果,间接作用路径为-yll!331与"121!332

(其值为二者之和,即0.725);社会环境对主流意识形态不具有直接作用效果,而是经由文化传承与整合对其具有间接作用效果,间接作用路径为-y22 f332(值为0.11)。

政治社会化路径对主流意识形态认同作用的分析结果表明:

第一,整体关系结构显示,政治社会化路径的整体优化能够显著提升主流意识形态的认同度。政治社会化诸路径对主流意识形态认同均具有显著的促进作用,表明现阶段亟待完善政治社会化路径体系,避免中国前期过千依赖单一的政治教育路径的局限性,通过整体提升政治社会化水平,以达到强化其对主流意识形态认同正向效应的目的。从对主流意识形态认同的总作用效果看,依据作用大小由高到低排序,依次为社会传播、政治学习与内化、文化传承与整合、社会环境。中国政治社会化路径的内核是政治学习与内化,在农民工群体中,社会传播总作用效果大于政治学习与内化的原因,既与政治学习与内化的效果不尽如人意有关,亦与社会传播的强大影响力有关。对城市融入水平有限的农民工而言,网络背景下社会传播的途径具有可及性和参与性,社会传播的内容具有喜闻乐见性和可选性,因而更容易受到媒体文化的影响,这会潜移默化地影响到个体的政治素质。从对主流意识形态认同的直接作用效果看,依据作用大小由高到低排序,依次为政治学习与内化、文化传承与整合,而社会传播、社会环境的直接作用效果不显著,这与政治社会化诸路径对农民工主流意识形态认同的现实影响力高度相关。从对主流意识形态认同的间接作用效果看,社会传播、社会环境对文化传承与整合以及社会传播对政治学习与内化的正向影响关系得到证实,说明政治社会化的部分路径之间存在因果关系。然而社会环境对政治学习与内化的正向影响关系没有得到证实。结合前期规模性的个案深度访谈结果,个中缘由极有可能与农民工的阶段性群体特征有关。不少农民工反映他们苦于生存压力而无暇顾及政治学习,表明农民工的整体环境(如城乡差异、阶层分化、社会交往)感知对个体政治学习与内化的负面影响较大,从而使社会环境对政治学习与内化的促进作用受到抑制,这值得高度关注和深入探讨。

第二,政治学习与内化、文化传承与整合均对主流意识形态认同具有显著的直接促进作用。其路径系数分别为0.626、0.378,政治学习与内化的直接作用要大于文化传承与整合。这说明,政治学习与内化的效果越好,文化传承与整合的内聚力越强,农民工主流意识形态认同度越高。究其原因,政治学习与内化、文化传承与整合与主流意识形态认同之间具有更直接的内在关联性,且更能在主体能动性和知行合一上找到契合点,因而是个体政治素养和品质形成和提升的必要途径。值得关注的是,政治学习因子的得分值(3.5)明显高于学习内化的得分值(2.79),表明政治学习对衣民工的影响深刻,但内化为他们的观念与行为的实践效果并不理想,访谈调查显示学习兴趣缺乏和内在动力不足是主要成因;现代文化因子的得分值(4.03)明显高于传统文化因子的得分值(3.57),中西文化因子的得分值 (4.01)明显高于

城乡文化因子的得分值(3.6), 既表明现代文化影响力和中西文化整合度在提升,亦表明传统文化的价值亟待挖掘和城乡文化整合滞后。

第三,社会传播经由政治学习与内化、文化传承与整合对主流意识形态认同具有显著的间接促进作用。社会传播经由政治学习与内化的间接作用效果值为0.523,经由文化传承与整合的间接作用效果值为0.202,总间接作用效果值为0.725,表明在政治学习与内化以及文化传承与整合的完全中介作用下,社会传播的实效性越高,农民工主流意识形态认同度越高。社会传播对主流意识形态认同的直接作用不显著,可能与社会转型期的价值分化甚至冲突以及社会 ,传播信息的真实可靠性受到质疑等因素相关,因而需要个体的政治态度与人格、文化素养等的支持。

第四,社会环境经由文化传承与整合对主流意识形态认同具有显著的间接促进作用。其间接作用效果值为0.11,表明在文化传承与整合的完全中介作用下,社会环境越有利于农民工的生存发展,其主流意识形态认同度越高。这间接证实了农民工政治认同的提高与其抗争行为负相关而与政治稳定正相关@的研究结论。城市融入方面,收人与观念趋同因子的得分值(3.81)高于身份融入因子的得分值 (3.53)。社会交往方面,交往广度因子的得分值(3.49)与交往深度因子的得分值(3.48)非常接近。访谈调查发现,农民工群体面临的社会环境差异性较大且具有不确定性;作为个体,他们一方面在身份的体制性限制条件下城市归属感低,另一方面又在不断努力以适应城市环境。综合以上,衣民工所处的社会环境开始出现转折,农民工对社会环境的适应力开始在文化传承与整合的完全中介作用下对主流意识形态认同产生间接促进作用,虽然现阶段的作用效果十分有限。社会环境对主流意识形态认同的直接作用不显著,可能与农民工群体面临的社会环境具有异质性和多变性等因素相关,因而需要个体的文化素养等的支持。

四、结论

研究表明,政治社会化路径与主流意识形态认同是一个具有多重内在关联的有机整体:(1)证实了社会传播、政治学习与内化、文化传承与整合、社会环境均对主流意识形态认同具有促进作用的巳有研究结论。同时,发现并验证了具有“嵌入式”与“内生式”有机结合特征的社会传播是影响主流意识形态认同的首要因素、具有深厚积淀的政治学习与内化是直接影响农民工主流意识形态认同的首要因素。(2)发现并验证了社会传播、社会环境对主流意识形态认同的具体作用路径,即社会传播、社会环境经由文化传承与整合以及社会传播经由政治学习与内化对主流意识形态认同具有间接的促进作用。(3)证实了政治学习与内化、文化传承与整合对主流意识形态认同具有直接的正向影响关系,同时发现社会传播、社会环境对主流意识形态认同的直接作用不显著。清晰化了政治社会化路径对主流意识形态认同作用中各变量之间的因果关系和作用机理,表明政治社会化理论在农民工主流意识形态认同领域具有解释力,理论的本土化和情景化研究具有可及性,对缓解由于政治社会化路径与主流意识形态认同之间的脱节和忽视政治学习与内化以外的其他政治社会化路径所引致的主流意识形态认同问题具有实践意义。

综合以上,可以得到如下政策启示:

第一,依托政治社会化路径体系,强化政治社会化水平对主流意识形态认同的整体效应。政治社会化的终极目的是提升政治凝聚力,因此,提升农民工的主流意识形态认同度,不能局限于就问题谈问题的思路,应在加强农民工对主流意识形态理解、认可、内化研究的基础上,进一步从系统视角来探讨如何借助政治社会化路径的全面优化来达到主流意识形态认同度提升的目标。

第二,提高政治教育与个体学习效果,强化政治学习与内化对主流意识形态认同的直接正向效应。要借助主流意识形态的通俗化、社会化,通过传承传统政治学习精华和创新政治学习机制来提升农民工政治学习的主动性和积极性,将主流意识形态融入与农民工密切相关的活动之中,做到显性灌输与隐性教育的有机结合,增强政治学习的吸引力、感染力和说服力。同时,要将农民工的政治需求作为政治学习的重要现实指向,以利益需求、价值共鸣、精神寄托、情感认同为契合点,引导农民工将长远利益与短期利益、集体利益与个人利益有机结合,在理解、认可主流意识形态的同时,做到知行合一,切实提升政治学习的内化效果。

第三,培育先进文化和推动多元文化整合,强化文化传承与整合对主流意识形态认同的直接正向效应。政府和社会要针对农民工群体,加大先进文化的培育力度,改革阻碍文化传承与整合的体制性障碍,推动多元文化的整合与求同存异,努力提升先进文化的社会影响力和多元文化之间的包容力。同时,要创造条件,转变农民工原有的已落后时代的文化模式和文明认知,通过加强衣民工与市民之间的文化交流以及定期不定期举办先进文化进单位、进社区活动等方式,使农民工能在保留优秀乡村文化的同时主动、自觉地接受城市的现代文明。

第四,重视社会传播的引导功能,强化社会传播对主流意识形态认同的间接正向效应。从系统视角推进社会传播、政治学习与内化、文化传承与整合、主流意识形态认同之间的联动,对于提升衣民工主流意识形态认同度的意义重大。因此,应以政治学习与内化效果、文化内聚力为支撑,通过主流意识形态的通俗化、情景化、娱乐化和环境熏陶、榜样示范、舆论引导、文化渗透、网络互动例来拓宽农民工群体可及的主流意识形态传播方式和途径;通过对包括农民工在内的弱势群体进行针对性的主流意识形态建设,加大传统传播和新兴传播中主流意识形态的信息传播量,引导和规范舆论传播,发挥其在主流意识形态传播中的积极作用。

第五,改善农民工生存发展环境,强化社会环境对主流意识形态认同的间接正向效应。由于社会环境开始出现有利于农民工生存发展的良好转机,社会环境对主流意识形态认同间接促进作用的加强值得期待。现阶段,要实现社会环境、文化传承与整合、主流意识形态认同之间的联动,就必须营造有利于提升文化软实力和城乡文化融合的良好社会环境,采取提高衣民工收入、改善工作环境、完善社会保障制度等措施来提高他们的城市融入水平,通过尊重农民工在城市发展的交往需求、增进他们的城市归属感、培育他们的城市建设主体意识等方式来提高他们的社会交往广度和深度,更好地发挥城市融入和社会交往对衣民工主流意识形态认同的促进作用。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《政治学研究》

(扫一扫,更多精彩内容!)