根据商务部统计,2004-2015年间,中国农林牧副渔对外直接投资存量从8.34亿美元增长到114.8亿美元,年均增长26.9%;同期中国农林牧副渔对外投资流量从2.89亿美元增长到25.7亿美元,年均增长22.2%。在扩大农业对外投资格局的进程中,境外农业投资需要多样化的投资工具和更稳妥的风险管理手段。农业项目本身具有弱质性特点,企业出资能力有限,可抵押担保的优质资产较少,从农业特殊性和应对国际竞争、规避境外投资风险的角度,传统银行信贷类农业走出去支持方式有一定的局限性。同时,涉农企业对境外资本运作缺乏足够的应对经验,商业银行的逐利驱动难以在短期内给农业企业足够支持,因此,农业走出去亟需政策性金融服务以及基金股权投资的引导。有鉴于此,本文对现有的农业走出去投融资渠道进行梳理,重点关注国家开发银行、中国进出口银行等政策性银行以及综合性、区域性基金的基本情况、支持领域、投资方式等,归纳金融支持农业走出去存在的问题,提出具有针对性的解决方案,以期为相关部门和机构提供参考,更好地发挥金融的杠杆作用,支撑服务农业企业走出去。

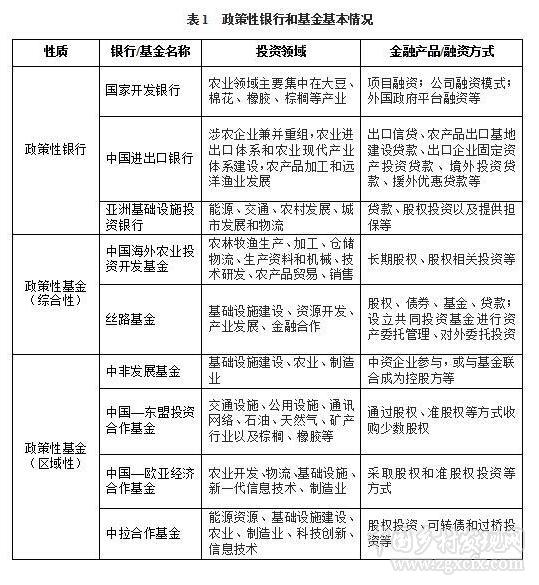

一、政策性银行支持农业走出去

(一)国家开发银行

自2000年中央提出“走出去”战略以来,国家开发银行(简称开行)配合国家经济外交政策,积极发挥开发性金融作用,融资融智推动农业对外合作。2011年,农业部与开行在北京签署规划合作备忘录;2012年,双方签署《共同推进现代农业发展合作协议》及《开发性金融支持我国农业国际合作协议》。截至2016年10月,开行累计支持了400余个农业对外合作和农业走出去项目,发放贷款200亿美元,贷款余额79.6亿美元,贷款项目涉及大豆、棉花、橡胶、棕榈等行业。开行目前提供给农业企业的融资项目包括:一是项目融资,以农业产业化项目为重点,通过贷款、股权投资等方式,支持企业开展农产品生产、加工、物流、贸易及农资农机服务等全产业链建设。二是公司融资模式,通过签署合作协议等方式,为开展农业走出去的企业提供公司授信,培育和扶持我国的国际大粮商和大农商。针对客户的不同特点,运用“投资、贷款、债券、租赁、证券”等金融工具及服务。建设内容包括农业产业链建设,以控制农产品货源为目的的仓储物流建设以及参控股国际粮商的并购类项目合作。三是外国政府平台融资,主要以合作国指定平台公司或农业产业类公司为支持主体,采用中长期贷款方式,支持由中资企业提供设备或负责承建的农业基础类项目建设。以及在政府合作框架下,采用转贷款的方式支持项目建设。

(二)中国进出口银行

2008年,农业部和中国进出口银行(简称口行)签署战略合作协议,次年启动项目推荐工作。至2015年底,农业部累计向口行推荐五批贷款项目共计416个、778.98亿元,口行批贷项目89个、233.75亿元,项目覆盖52个国家和地区。口行支持涉农企业兼并重组,农业进出口体系和农业现代产业体系建设,农产品加工业和远洋渔业发展,提高农业规模化生产和集约化经营水平。金融服务产品主要涉及出口信贷、农产品出口基地建设贷款、出口企业固定资产投资贷款、境外投资贷款、援外优惠贷款等。口行以保本微利为原则,贷款比例不超过项目总投资额的80%。

(三)亚洲基础设施投资银行

亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)于2015年成立,次年1月正式运营,法定资本1000亿美元,初步缴纳资金500亿美元,中国占50%。亚投行初始成员国有57个,初期投资的重点领域包括能源、交通、农村发展、城市发展和物流。2016年,亚投行全年共计为7个亚洲发展中国家的9个项目提供了17.27亿美元贷款,撬动公共和私营部门投资17.27亿美元,尚无直接对农业领域投资项目,项目多为基础设施改造,对农业投资可产生间接影响。作为由中国提出创建的区域性金融机构,亚投行重点业务是援助亚太地区国家的基础设施建设,通过贷款、股权投资以及提供担保等方式为亚洲各国的基础设施项目提供融资支持。

二、政策性基金支持农业走出去

(一)综合性基金

1.中国海外农业投资开发基金

2015年财政部和中投公司共同出资设立了“中国海外农业投资开发基金(有限合伙)”。

作为国家主权财富基金身负开展海外投资、获取长期风险调整回报的使命,是唯一聚焦海外农业项目的政策性基金。基金投资领域涵盖农林牧渔生产、加工、仓储物流、生产资料和机械、技术研发、农产品贸易、销售等,投资方式以长期股权、股权相关投资为主。项目需获得国家发改委、商务部等有关部门的审核批准。单个项目投资规模不低于3000万美元,上限为基金总规模的20%,基金占项目总投资额的比例不高于30%,内部收益率预期不低于4.5%。目前的海外农业项目组合涵盖国际粮商、农业种植和畜牧业等领域。

丝路基金

丝路基金于2014年12月成立,是中长期开发投资基金。投资对象面向全球范围的所有项目,重点致力于“一带一路”框架内的经贸合作和双多边互联互通提供融资支持。主要关注基础设施建设、资源开发、产业发展、金融合作等领域。丝路基金投资门槛较高,据了解,已投资项目的规模基本在1亿元以上,运用股权、债券、基金、贷款等多种方式提供投融资服务,也与国际开发机构、境外金融机构等发起设立共同投资基金,进行资产委托管理、对外委托投资等。

(二)区域性基金

1.中非发展基金

中非发展基金是支持中国企业开展对非合作、开拓非洲市场而设立的专项资金,是目前国内最大的私募股权基金和第一支专注于对非投资的股权投资基金。中非基金的投资策略主要基于以下方面:一是面向非洲的项目,主要涉及基础设施建设、农业、制造业等领域。二是项目必须有中资企业参与,或是与基金联合成为控股方。三是基金在项目股本金中占股需控制在20%-40%,每个项目的投资规模不低于500万美元。中非基金对涉农项目投资约4亿美元,投资过17个农业项目,具体涉及经济作物、橡胶等战略物资种植等领域。

中国—东盟投资合作基金

中国—欧亚经济合作基金

中国—欧亚经济合作基金由习近平主席在2014年9月上合组织元首峰会上宣布启动筹建,由中国进出口银行和中国银行共同发起,是接受政府指导、商业化运作、自主经营、自担风险的股权投资基金。基金总规模50亿美元,分三期实施,首期10亿美元。目标行业包括农业开发、物流、基础设施、新一代信息技术、制造业等。基金主要投资于上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国,并逐步将投资地域扩展到丝绸之路经济带域内国家。基金单笔项目投资金额为2000万至1.5亿美元,年化投资收益率预期不低于12%。基金主要采取股权和准股权投资等方式为欧亚地区项目提供投融资支持,鼓励以人民币对外投资。

中拉合作基金

中拉合作基金由习近平主席在2014年7月出席中国-拉美和加勒比国家领导人会晤时宣布启动,由中国进出口银行和国家外汇管理局共同发起,总规模100亿美元。重点投资巴西、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和智利,并将适当向其他拉美和加勒比国家延伸。基金由两部分构成,一是“中国对拉美和加勒比地区联合融资基金”,中方出资20亿美元,委托美洲开发银行对拉美和加勒比国家教育、水利、能源等领域的项目提供融资支持。二是“股权投资基金”,中方出资30亿美元,由中国进出口银行负责实施,主要投资于能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术等六大领域。基金投资形式包括股权投资、可转债和过桥投资,投资方向将遵循我国对拉美投资合作国别产业的导向政策,为保证经济可持续,有效把控项目风险,基金的目标内部收益率(IRR)设定为12%-15%,且单个项目投资额界于1500万美元至1亿美元,投资规模不超过基金首期规模的15%。

中拉产能合作基金

中拉产能合作投资基金于2015年9月设立,由外汇局、国家开发银行共同出资,总规模300亿美元,定位为中长期开发投资基金。该基金于2015年12月完成了首单投放,为三峡集团巴西公司的伊利亚和朱比亚两座水电站30年特许运营权项目提供了6亿美元的项目出资。农业是中拉产能合作基金重点投资的领域。对于符合遴选标准的项目,可以由境内外企业、金融机构发起,也可以由国际或地区性开发机构发起。

此外,还有中国—中东欧投资合作基金和中国—加拿大自然资源投资合作基金。前者重点投资于有稳定现金流的并购投资项目以及有增长潜力的绿地投资项目,主要为基础设施和能源领域的项目。后者由中国进出口银行发起设立,主要投资北美地区能源资源领域。

三、农业走出去投融资面临的主要问题

(一)农业企业投资规模较小,达不到投融资最低门槛。

受起步较晚、自身实力弱等因素制约,我国农业走出去企业对外投资规模普遍较小,农业对外投资存量仅占全行业对外投资存量的1%左右。据统计,截至2015年底,我国累计对外农业投资额超过3000万美元的企业65个,1500-3000万美元的企业67个,合计占我国农业走出去企业总数的17.3%。银行和基金设置的投融资门槛较高,中拉合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中国海外农业投资开发基金、中国—东盟投资合作基金的单个项目最低投资额均超过1500万美元,意味着超过80%的农业企业被金融资本拒之门外。

(二)项目面临的不确定因素较多,金融机构投融资审核倾向性明显。

农业生产经营具有自然和市场双重属性,产业链条长、易受自然环境、市场需求、价格波动等因素影响,是投资风险较高的行业之一。特别在境外缺少有效担保,面临较大的国际市场风险,获取贷款更是难上加难。因此,银行和基金在项目考察阶段具有一定倾向性。农业项目大部分是为配合国家战略且保本微利,金融机构为规避风险更易与国有企业乃至转向农业项目的非农企业合作。据统计,至2015年底,我国共有34家国有企业(含中央企业)累计对外农业投资65.76亿美元,与576家民营企业累计投资额相当。

(三)金融机构预期的内部收益率较高,企业资金使用成本高压力大。

不论是以中国海外农业投资开发基金为代表的主权财富基金还是市场化运作的股权投资基金,良好的资金回报都是最重要的基本原则。多数金融机构都要求项目要有较为完善的基础设施配套、稳定的现金流、较好的市场前景和较高的收益率。中拉合作基金、中国—欧亚经济合作基金等的内部收益率高达12%以上,对于大多数要从基础设施做起的农业企业而言,资金申请难度大,资金使用成本高,资金链可持续运转压力大。

(四)政银企主体间信息不对称,资金资源利用效率整体偏低。

企业需要政策性资金支持,银行基金寻求优质投资项目实现投资回报,政府希望依托金融杠杆为企业的融资需求提供公共服务。政府、银行和企业之间信息不对称,企业申请资金难,银行找到好项目难,政府的平台纽带作用发挥不充分。以农业部与中国进出口银行的推荐贷款而言,农业部累计推荐五批贷款项目共计416个(778.98亿元),口行批贷项目89个(共233.75亿元),其中涉农境外投资贷款项目获贷约25亿元,仅占获贷资金的10.71%。这些获农业部推荐的项目已从产业导向上筛选了一轮,否则获贷比例将更低,如企业单独从商业银行获得贷款的难度则更大。同时,各银行和基金之间竞争激烈,没有将优势资源整合起来充分发挥效应,需要加强协调配合。

四、结论与建议

本文较为全面地梳理了现有农业走出去投融资渠道的基本情况、支持领域、投资方式等,并结合企业对外农业投资实际情况归纳出金融支持农业走出去存在的主要问题。研究发现,企业可利用的投融资渠道较多,有政策性银行,也有综合性、区域性基金;有国内金融机构,也有跨区域多边银行和基金。总体看,农业虽然在各银行和基金重点支持的投资领域范围内,但受产业弱质性、市场化程度低等诸多因素局限,并没有达到银行和基金设置的准入门槛。专门根据农业投资项目特点设计开发的金融产品较少,不足以满足企业的需求。有鉴于此,本文尝试性地提出具有针对性的解决方案,以期为相关部门和机构提供参考,更好地发挥金融的杠杆作用,支撑服务农业企业走出去。

针对农业企业基础差、实力弱等问题,应鼓励企业积极寻求财政资金支持。针对投融资门槛和预期收益率双高问题,应鼓励金融机构利用已有自营贷款、援外优惠贷款及优惠出口买方信贷等业务品种,并积极创新金融产品、完善金融服务,为农业走出去项目提供融资支持。针对境外农业项目经营风险大、金融机构投融资顾虑多等问题,应鼓励保险机构研究开发适用于农业走出去企业风险需求的产品,增设农业走出去政策和商业险种,积极探索创新境外保险项目承保、理赔、防灾减损等服务方式。针对政府、金融机构和企业之间信息不对称问题,建议加快建立农业走出去公共信息服务平台,建立信息资源共建共享机制。针对企业面临的境外投资基础设施差、前期投入大等问题,建议借助援外资金支持农业援外项目基础设施建设,配套支持产品加工、仓储和物流等,以全产业链援助的形式夯实企业境外项目开发基础。

中国乡村发现网转自:《世界农业》 2017年第5期

(扫一扫,更多精彩内容!)