——富裕阶层与农村经济社会发展及历史怪圈

【摘要】近百年来,关于传统农村富裕阶层的评价,学术界与社会均历经了两端跌窘,思想混乱,深陷历史认识怪圈。然而,即便多角度解读毛泽东著名的《寻乌调查》,富裕阶层在传统农村经济社会发展中的地位,并不是非黑即白两个极端:它既是农村财富创造及经济发展的领头雁、公共公益事业建设的主力军,又是市场竞争中致富的先富群、阶级矛盾的聚焦点与社会动荡的牺牲品;苏区“共产革命”作为一次人类探索社会发展与社会公平的实践,整体“打倒地富阶层”,并非否定其经济社会发展的贡献或地位,亦非仅出于有的学者所谓“政治谋略”或地富的“为富不仁”等简单考量,而是地富阶层那财富私有的追求及聚集与传统共产共富理想的严重对立。总结人类拿捏发展与公平平衡点的经验和“共产风”的教训,中国正在走出社会发展与先富命运轮回的历史怪圈。

【关键词】富裕阶层;经济社会发展;社会公平;历史怪圈;《寻乌调查》

毛泽东在《寻乌调查》“个人地主”一节记述:地主“是由农民力作致富升上来的,或由小商业致富来的……吝啬是他们的特性,发财是他们的中心思想,终日劳动是他们的工作”。然而,近百年来有关于这种历史上曾是广大农民“追求目标或榜样”①的“富裕阶层”②之社会评价,却在黑白两个极端跌宕,且至今仍是学术界与社会最极端的纷争:一方面,富裕阶层在苏区革命、土改乃至集体化运动中,被整体认定为是中国经济社会发展的最大阻碍和敌人,并被塑造成刘文彩、周扒皮、南霸天和黄世仁等丑恶形象而钉在了历史的耻辱柱上;另一方面,随着中国改革开放的深入发展,对于地富阶层的社会评价则又出现了迥然相异的结论:富裕阶层是传统农村经济社会发展的“中流砥柱”,是经济社会发展的“功臣”。如是两端跌窑的定位与评价,从认识主体所处的不同历史时代看,当然并不奇怪;但历经一长串的历史风雨之后,关于富裕阶层的社会评价仍是两个极端、难觅共识,则导致改革的理论混乱与严重的社会分歧而有些难以理解,且严重影响和谐社会的构建。本文从解读毛泽东1930年在江西寻乌所做的著名《寻乌调查》等相关史料入手,以地处省际边陲而至清末民初仍保留着鲜明的传统农业经济特征的寻乌农村(当年寻乌城不过2700余人,还不如当时该县农村的墟镇吉潭)为典型个案,从当年革命领袖毛泽东的调研视野,透视传统农村经济社会发展中真实的地富阶层。众多史料的梳理与研究表明:富裕阶层是传统农村劳动致富及经济发展的领头雁、公共公益事业建设的主力军;同时又因聚集众多社会财富且还有的为富不仁而成阶级矛盾与社会动荡的聚焦群,并在苏维埃“共产革命”中整体成为首当其冲的革命对象;“打倒地富阶层”的共产党人,并非忽视或否定其经济社会发展的贡献,也非有的学者所指的“政治谋略”③或地富的“为富不仁”那般简单,而是因为富裕阶层私有财富的追求及聚集与传统共产共富理想的严重对立。重温毛泽东85年前的著名《寻乌调查》,重新认识富裕阶层在经济社会发展中的地位,澄清其命运多舛的迷雾和当下的理论混乱,对正迈步在特色社会主义道路上的中国,走出经济社会发展历史怪圈,建设富裕、美丽、和谐中国具有重要的理论学术与现实价值。

一、富裕阶层:劳动致富及经济发展的领头雁

梳理著名的《寻乌调查》及相关史料,寻乌农村社会阶层划分为地主、富农、中农、贫农和雇农等主要群体。定格于某一时段,且以单一体力劳动而论,以中、贫农及雇农为主的广大下层民众始终不辞辛劳奔忙于田野商道间,无疑是农村经济发展的主要劳动者,也是农村社会财富创造的最大群体;但是,从社会发展的长时段来看,富裕阶层的财富并非天上掉馅饼而来,而主要是经济社会发展及其竞争的产物,其主要也是中下层农民的上升群。回到毛泽东作“寻乌调查”所定格的清末民初寻乌农村,作为区别于一般民众的地富阶层,所拥有的土地等生产要素优势自然非一般民众所能企及,从而也奠定了它在中国农村经济社会发展中的优势地位和领头雁特点。

(一)依托农耕产业致富的先富者

清末民初的寻乌农村,尽管力农致富已不完全是富裕阶层生产发展与财富增殖的聚焦点,但其生产发展实践却仍然普遍呈现“以农致富”的传统特点,从而也使其成了依托农耕产业多元致富的先富者。

第一,大中地主聚焦工商业发财却不失“以农致富”传统。清末民初寻乌农村的大中地主,随着自身财富的增殖累积及生产要素多样性的发展,尽管力农致富已不再是他们财富增殖的兴奋点,而主要向传统工商业转型,且普遍将自有土地的绝大多数出租给无地少地农民耕种;但是他们原本发家致富由土地力农致富的传统并没有丢掉:以当年寻乌八个“头等大地主”论,地租收人“都在千石以上”;即使是老年地主,虽表面因年纪大已“不亲自劳动”于农田,甚至于对农业生产“完全坐视不理”,但他们仍然不放过农业领域的其他任何财富增殖机会:一方面,家里还要带耕“十多二十石谷(田)”,且以肥沃田地为主,以使家中“人畜粪草”不致浪费和不使家中所雇长工“闲脚”无事;另一方面,除出租土地收取地租外,他们还把家中富余的犁耙等农具及牛力等生产资源,在农忙之际租借给缺乏这些生产要素的贫民从事农耕,使家中生产要素点滴不致闲置。这都可谓是做到了家中生产要素配置利用的极致,从而实现了经济资源与生产结构的全面优化利用,也抓住了更多以农致富与财富增殖的机会。

第二,“小地主”、“富农”作为富裕阶层中人数最多的群体,则主要立足于农耕基础发家致富。当年寻乌农村的小地主与富农,尽管也已经“商业化程度日深”,但却同样呈现出“以农致富”的鲜明特点:他们一方面合理控制农地经营规模,另一方面则将多余的土地出租而还兼做些小生意,或从事小商业活动。这样,他们也追逐小规模工商业收入的同时,更主要是农耕求富,既有家庭劳动力资源与适量土地资源优化组合后勤力农耕的收入,又有能部分出租土地的地租收益,农耕生产也成了他们的基础性致富产业。毛泽东在调研中所认定的“新发户子”小地主或富农们,即是这方面致富的典型。

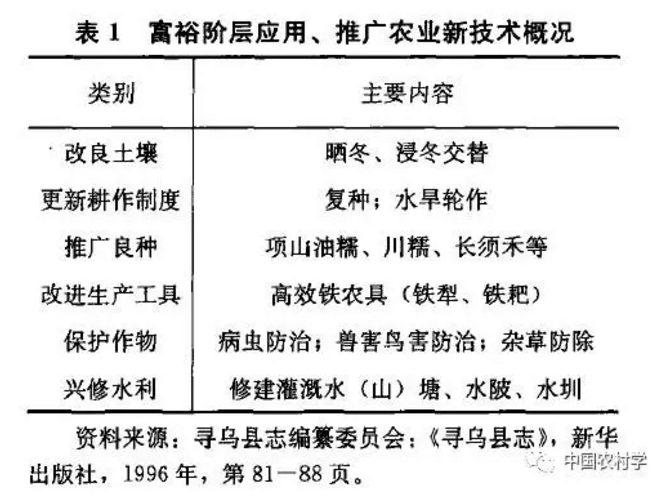

第三,富裕阶层多率先应用与推广农业新技术创富。财富创造与增殖的激励,使得地富阶层在因地制宜优化生产要素配置与不放过农耕致富的同时,还积极致力于农业生产新技术的应用和推广(如表l所示),从而既增加了自身财富创造的技术含量,也带动了其他阶层民众借助农业科技实现以农创富。

表l展示了当年寻乌农业生产应用、推广新技术的主要内容。据我们的实地调研,尽管当年寻乌农村农科技术应用极为有限、水平也比较低,但是,相关良种和农业生产技术的应用,多由当地相对富裕的地富阶层率先进行。因此,地富阶层由于自身经济实力、文化素质较高及与外界接触更多,率先试种良种和应用农业科学技术,对于当时寻乌农业生产的发展及其财富创造的影响与引领作用,仍是不能无视的。例如,晒冬与浸冬两种新式耕作方式的轮换调节地力,使土壤得到了改良;川糯、长须禾谷、青皮豆、红皮薯、直丝花生等良种的引进试种,项山油糯(本地品种)等谷种的培育,使得农田的复种指数、品质和产量普遍提升,其中,川糯的耐水淹特性和长须禾谷有长芒能抗拒鸟兽危害等特点,更是产量显著增加。再如,偏好与潜心种养事业的地主潘明徽,不仅家中鸡、鸭、猪、牛成群,而且亲自选种栽培的山茶油树,可年产茶油两千斤以上,并为村民树立了种养业应用新技术致富的榜样。

(二)逐利工商经济的“弄潮儿”

众所周知,至迟在秦汉时期,中国就总结出了“求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门”的经济现象。到19世纪50年代,近邻寻乌的广东潮汕地区开埠,使得作为沿海经济腹地及重要商贸孔道的寻乌较早开启了经济近代化的转型进程。在此过程中,商品经济也因其丰厚回报吸引着寻乌各阶层民众竞相逐利,地富阶层则因有着相对丰裕的农业积累,财富增殖的兴奋点便由以农耕为主向工商产业拓展,从而也展示出率先逐利工商经济“弄潮儿”的特点。

首先,当时头号大地主潘明徽及其家族,是积极逐利工商经济创富的标杆。早在民国成立之初,他就在吉潭圩开设有药店和杂货店;后来又抓住有利机遇,在县城及附近乡镇大量收买商店,从事店铺出租和扩展生意。随着其商业经营规模和范围的不断拓展,其家族生意,不仅遍布寻乌境域各大好市,就连省外的(广东)梅州、(福建)武平也有其商店或商号。

其次,大中地主是逐利工商业的主力军。如大地主王菊圆,尽管年收地租千石以上,但其在澄江圩于同时开设有三个店铺,经营着杂货、水货和鸦片烟贩卖等生意,从而进一步拓展了财富并最终富甲寻乌北部一方。再如大地主陈万保,虽然年地租收入己多达600余石,但其主要是靠做贩卖毛猪、做烟土贩和开杂货店,实现向传统发家致富的超越。至于当年寻乌地主兼营工商业的,更是人数众多:例如,骆松盛,在寻乌城内开设杂货店“骆晋丰”;潘明瑞,在吉潭圩开设有两间杂货水货店;古有余,开纸行,又卖烟土,还开花会、纵赌;廖洪贵,则在枫山圩开了个水货杂货糕饼店。

再次,小地主与富农是为当时逐利工商业最广大的创业群。他们或将自己生产的农产品加工(将稻谷加工成大米),亲自挑到市场贩卖以获取差额利润;或是养猪仔或肉猪售卖获取更高的利润;或是在价廉之际囤积农产物,等到青黄不接或物价高时再行出售,获得不同时段的市场高利;有的当然也将“余钱剩米”借贷给贫民,以获取一定的利息收入。

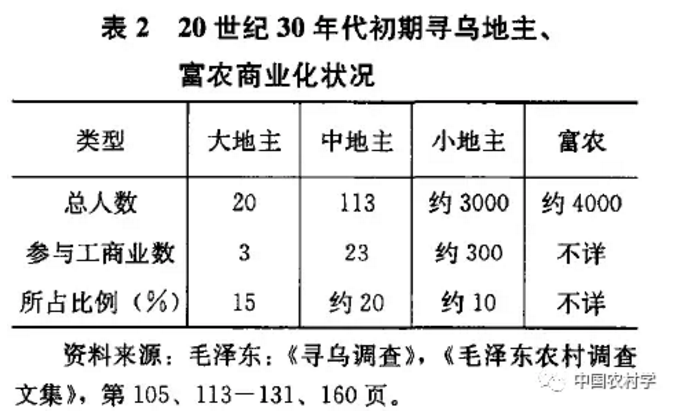

总之,在当年的寻乌农村,无论是田租收入丰裕的大中地主,还是“吝啬”到只是时刻想着“发财”的小地主和富农,都不同程度参与到了商品经济的浪潮中(如表2所示)。

尽管表2展示的还只是地富阶层逐利工商业经济的部分,数据也并不完备,但由此并不难看到当年地富阶层参与商品经济活动已经达到了一定的广度和深度。值得注意的是,前述当年寻乌农村地富阶层所拥有的基础性农业收入及相应资本积累,站在工商业经营角度而言,即为其充当逐利工商财富的“弄潮儿”夯实了基础。

(三)富裕阶层一一吃苦耐劳与勤俭治家的榜样

综观富裕阶层上述两个层面创富的实践表现,毛泽东在调研中特别关注的另一个问题是,富裕阶层何以成功致富?将其加以概括,秘诀则是发扬中国农民世代相传的吃苦耐劳与勤俭治家的优良传统。它既促成了富裕阶层财富的不断创造与增殖,也在寻乌农村财富创造中不断为广大农民树立了独特的致富榜样。

首先,富裕阶层的财富创造和增殖与其吃苦耐劳和勤俭治家密不可分。例如,当年寻乌最大地主的潘明徽,他由发家之初仅从祖上继承了区区80余石谷田及屈指可数的其他生产资料,到累积巨额资财、富甲一方的蜕变,主要就是缘于其持之以恒的吃苦耐劳、勤力农耕和积极展拓,并始终秉承勤俭治家的传统。寻乌乡贤谢竹铭赞颂其曰:“翁工心计,善居积……先鸦蹄而起,后虫吟而息。事无巨细,弥不躬亲。必使土无旷隙,事无寸废,日无暇晷而后快。又得贤配谢孺人为内助。同心黾勉,矢俭矢勤”;另据其后来担任寻乌中学校长的孙子潘作体回忆,即便后来坐拥万贯家财,潘明徽仍对子孙后代有着严格的勤俭节约要求,哪怕是子孙偶丢饭粒,他都会怒目斥责。

其次,富裕阶层的吃苦耐劳与勤俭治家,绝非仅属个案。例如,中地主钟周瑞,尽管经营着寻乌城最大的潮盐行,拥有资本三千多银圆,同时还能年收地租220余石,但他仍没有雇佣店员帮忙,而是亲自指挥自己的儿子和媳妇终日劳作。再如,小地主荣春祥,他自幼穷困,家里仅有的几十石谷田,主要是靠帮土豪管账,日积月累,买点了田地起家而来;到他己在县城开设了水货店,且拥有资本七八百银圆,收支状况也已经是全县“第一家好的”水货店,但他仍“不请先生”,一直亲自操持家业,并不断将租谷积蓄起来投入新的工商业经营。另外,在毛泽东的调查中,有许多关于当地民众对富裕阶层吝啬、爱财如命等批评的记述,实际上也可从另一个角度折射出了他们勤俭节约的一面。比如,刘佛荣,收租二三百石,“水浸牛皮一一很吝”;罗成添,收租四百石,是个守财奴,“买半毫子黄烟都要同人讲价钱”;古光禄,收租四百石,但很喜欢买便宜货、用便宜的东西,“买小菜都要讲价”。

再次,地富阶层能发财致富,主要是承袭并发扬吃苦耐劳和勤俭治家传统。翻阅当年寻乌潘氏、古氏等大姓族谱,各姓宗族向来注重子孙后代吃苦耐劳、勤俭治家品德的教育和培养。也正是这些优良传统的发扬与承袭,地富阶层才能在不断拓展与增殖财富的奋斗中,做到“开源”与“节流”的优化组合,从而实现家族资源充分利用与致富的可持续发展,也使地富阶层多数能够不断拓展财富,并成为广大农民发家致富的榜样。

综上,在传统寻乌农村经济社会发展进程中,富裕阶层因地制宜优化配置各项生产要素,架构了多元拓展与聚集财富的基本路径,成为依托农耕产业创富的先富者、逐利工商经济的“弄潮儿”和吃苦耐劳与勤俭治家的榜样,从而展示并凸显了其农村财富创造及经济发展方面独特而又重要的地位。

二、富裕阶层:公共公益事业建设的主力军

清末民初寻乌农村的富裕阶层,作为农村财富的创造者和经济发展的先富者,在凸显与发挥其经济发展领头雁作用的同时,还借助其较强的经济基础与实力对农村公共公益事业建设积极捐资、献物和出力,从而发挥了主力军作用。

(一)农村教育振兴的主要投入者

振兴乡村教育事业,提供基本教育产品,是地富阶层参与公共公益事业建设的主要领域,也是其造福乡村社众的重要体现。梳理《寻乌调查》等史料,当年寻乌地富阶层对农材教育的积极投入,大致可分为:

第一类,捐集“公田”助学。作为当年寻乌农村教育事业发展的基础性保障,地富阶层捐集而来的学租田、宾兴田等“公田”,发挥了重要的助学兴教作用:一是该类“公田”收入最主要用途就是充当“栽培子弟求学”的经费。其中,学租田因多由各姓地主捐集,而多用于支持本姓子弟求学或支持当地学校的建设;二是“公田”收入有效支撑了各类学校的创建。如当年寻乌县城创办的简易师范学校和高等小学,其经费便主要来自宾兴祠的田产收入。再如,当年寻乌县城考棚和学宫的修建及其维修经费,均来自于地富捐献余款所购置的田产及其年复一年收租、放债的增殖收入,同样也是地富阶层捐集“公田”等公产助学兴教的重要体现。

第二类,斥资兴办学校。投资兴办各类学校,既是富裕阶层投资教育事业的主要方式,也为寻乌农村教育振兴奠定了必要基础。例如,潘明徽早在1912年就投资银圆数百元、田租300石及私宅一幢,创办了“私立知耻学校”,后又进一步加大投入、扩充田产兴办了“知耻初级中学”,并对兼三中学、吉潭小学的创办给予了资金支持。再如,寻乌双桥区的地主们共同捐资出力、联合在近坊创办了“尚志中学”。更为普遍的是,当地各姓乡村社区的私塾、村学,多由地富阶层的投入或捐赠支持维持。剑溪刘氏族谱便记载,“翰元公:捐谷十石建吉项中心学校”、“隆汉公:乐施建校修路,热心教育事业,忠厚不妬”。

第三类,捐赠多元奖学。对品学兼优或考取功名者施以奖励,既激发青年学子奋发求学的热情,也体现了富裕阶层对于乡村教育事业的慷慨投入及贡献。例如,前述富裕阶层捐集的“公田”收入另一重要用途,便是奖励考取功名者:宾兴田收入多用作全县子弟“中了举人、进士”的“花红”;学租田收入则奖励本姓考取功名的子弟。再如,无论是地主古有尧曾捐出了100石田租设立“尊育堂”、奖励全县读书之人,还是“知耻学校”首任校长潘谐初(潘明徽长子)所制订的奖学助学规定一一一品学兼优而家贫者减免学费,都是富裕阶层多元奖学的重要组成部分,也反映了他们在寻乌乡村教育上的慷慨投入。

(二)基础设施建设的主要承担者

解读《寻乌调查》及相关史料,地富阶层在寻乌乡村社区桥、路、凉亭等公共设施建设及“公山”等公产的经营管理中,起到了重要作用经费并成为相关经费的主要承担者,第一方面,富裕阶层在公共设施建设经费筹措方面承担了主要重任。《寻乌调查》及相关史料表明,当年寻乌农村公共事业建设的主要经费来源,首先是地富阶层捐集的专项“公田”收入,其次为地富阶层的直接捐赠。④例如,富裕阶层捐集的桥会田、路会田以及“茶亭”田,为当年寻乌乡村桥梁、道路及相应公共设施的建设和维修提供了基本的经费保障,从而保证社区民众正常生产生活的开展,也为寻乌境内外的物资商品交流及其商旅挑夫歇息避雨等提供了重要保障,凸显了富裕阶层对于寻乌传统农村公共事业建设的重要贡献。

第二方面,富裕阶层积极承担公共事业具体建设。除在传统寻乌农村基础设施建设经费筹措方面承担重任外,地富阶层还积极承担了相应公共事业的具体建设。例如,在同治十一年(1872年)至光绪二年(1876年)间,寻乌县文峰乡范龙贵、刘三福、陈德球、潘懋修等主要地富,先是在知县倡议下“争相解囊”,后来又“募匠役、购木石”,并亲自主持修建了留存至今的老鸦桥(乐丰桥)以及供行旅食宿休息的茶亭、宿店。再如,在前述桥会田、路会田所提供的经费支持下,富裕阶层还借助于成立桥会、路会的方式,来组织和带领乡村社区民众从事关乎民众出行、生产生活所需的桥梁、道路的修建与日常的维护等事宜。当年的寻乌各姓乡村,“大小桥梁都有桥会,路会的数量就在15个上下”,也折射出了富裕阶层在此类公共设施建设方面的重要贡献。

第三方面,“公山”等公产的经营管理与开发。在调查中,毛泽东仔细分析了当年寻乌的山林管理制度后指出,以茶叶山、竹山、香菇山等为代表的“生产品能变卖”的“公山”,由于需要“有资本才能开发”,因而其经营管理与开发重任多由地富阶层承担。而上述山林资源的开发权属,大地主占一半,小地主及富农占另一半,则共同体现了富裕阶层在此类公共事业中的重要担当作用。另外,在当年寻乌山林资源管理上,为禁止民众私自砍伐破坏生态和实现山林资源的可持续发展,富裕阶层还具体承担了相应管理职责——担任“禁长”、管理山林、领衔制定禁山规矩,这都一一体现了富裕阶层的重要作用。

由上可见,富裕阶层在当年寻乌乡村基础设施建设经费来源、具体建设和公产经营管理方面的重要担当,凸显了其乡村公共事业的建设及造福社区民众方面的重要贡献。

(三)贫弱孤苦社众的重要施救者

以“济贫救苦”为线索,梳理《寻乌调查》及相关史料,清末民初寻乌乡村社区的济贫救苦重任,实际也多由经济境况相对优越的富裕阶层承担,并主要从三方面展示了富裕阶层对于贫弱孤苦社众的重要施救者定位。

第一类,富裕阶层设立“公田”,借以周济贫苦。《寻乌调查》清晰记载,当年寻乌乡村社区“公田”众多,占到了全部农村耕地的40%。在这些庞大的“公田”中,有一部分田地便是当时农村比较富有的大小地主家族,祖上或父辈在世和拆分家产之时,从自己田产中设立济贫专项而来。其初衷在于给自己的贫苦子孙“留出后路”,并明确约定“永不变卖”,以便该家庭或祖宗的贫困子孙在遭遇生活变故或困境时能够得到相应周济;还有一部分则是在某些富裕家族祖宗去世后,其富裕后代从各自田产中抽出一定田地,用“凑份子”的方法以“田地立公”,设立家族“公田”,同样也是贫弱孤苦获得救济的重要依托。

第二类,捐资献物充实乡村(厢堡)社仓济苦救贫。与设立“公田”救济孤苦有着异曲同工之妙的是富裕阶层捐资献物充实各厢堡社仓,支持政府赈济灾民。据当地县志记载,寻乌各乡村社区富裕阶层多响应政府号召捐钱献谷充实各厢堡社仓。仅在同治十二年(1873年)与光绪三年(1877年),富裕阶层所捐献的谷物就分别达到了3024石5斗和2359石5斗。各厢堡社仓的充实,对于贫弱孤苦者应对生活挑战和生存困境也起到了非常重要的保障作用。

第三类,富裕阶层直接赈济贫困孤苦。《寻乌调查》中特别列举了富裕阶层直接赈济贫困孤苦的几种主要情形:1.借贷救助:富裕阶层对于贫困者或者处于困境者的相应借贷,如借款、借谷、借油、借牛力等,都为贫弱孤苦者应对生产生活困境提供了最为直接的救助;调查时毛泽东还注意到,在当年,贫苦者如能获得富裕阶层的钱物借贷,都是“好大的人情”,因而,就这个角度讲,富裕阶层对贫苦者施予借贷,更能体现其对贫弱孤苦的救助。2.灾荒之际减免佃农地租负担:尽管“铁租制”原本约定“半荒无减”,但农业生产遇大灾或歉收之际,富裕阶层还是多数能允许双方“精有照分”,即不论好坏多少,租佃双方照实分成。这实际上是减轻佃户的原定地租负担,不失为是富裕赈济贫民的重要方式;3.减轻贫困族众受教育负担:毛泽东在调查中特别提及的当时寻乌“唯一现存举人”一一古鹿苹(古延松)的学业,便是同姓地主古少庾“使之免费就学”才得以顺利完成的。

(四)乡村社区稳定的主要支持者

《寻乌调查》及相关史料显示,寻乌地处三省商贸要冲,土匪流寇的劫掠、战乱的冲击等,给当年寻乌商道和乡村社区带来了灾难性破坏。如太平天国战争的长期滋扰严重威胁寻乌民众生产生活;1916年前后的南北战乱,使杂货店“郭怡和”因遭光复派和官军的劫掠而损失钱物达六千九百余元;1929年,潮盐行“周裕昌”,则因遭到土匪劫掠而失去本钱多达九百余元。针对如是情形,也鉴于传统政府职能发挥的缺位和富裕阶层自身利益保障计,富裕阶层便成为保障民众生命财产和维护乡村安宁的主要支持者。

第一,当年寻乌的各姓乡村社区,大都在富裕阶层的财力支持及其带动下由民众共同出工出力,修建了各式各样的乡村“调堡”。这些乡村“调堡”,遍布当年的寻乌主要城乡,按照战乱防御需要设计和建造,并长期备有食物、水以及武器,遇有战乱或土匪袭扰,则全族(村)人均可进入堡垒中躲避或依此据守。它们至今仍矗立于寻乌河畔的两岸乡村,诉说着当年维护或拱卫传统乡村社区安宁及民众生命财产的历史。

第二,富裕阶层捐资献物,助力于保障地方民众的正常生产生活和社会发展。如在何子贞、谢嘉献等富裕领衔及其物资支持下,寻乌县在民国17年(1928年)先后成立了县公安局(9月成立,11月改组为“警察大队”,下辖3个小队)、县保安大队(12月成立,潘满山任大队长)等地方武装;民国18年起,又陆续在全县各区乡增设团防队(1929年10月,谢嘉献任队长)、靖卫团等机构;再比如,富裕阶层的私人武装在1928年前后,成功帮助寻乌水源乡睐背村村民应对土匪的多次滋扰。这都在不同层次和程度上拱卫了乡村社区的安宁,也是对城乡商铺和过往商旅的有效保护。

第三,富裕阶层在调解社区矛盾与纷争中的特殊作用。如何调解传统农村社区民众间不可避免的矛盾与纷争,既是富裕阶层参与社区管理展示其社会地位的重要空间,也是其服务于乡村社区稳定的重要体现。毛泽东在寻乌调查中也有特别的关注:例如,寻乌双桥区刘作瑞与刘俊福,两人最初由于争买田地产生纷争,尔后又因一起奸情案加剧矛盾对立;后来则由于刘作瑞家人参与‘三·二五暴动”,刘俊福不仅诬告他,还句结土匪将他家烧毁。在这样双方矛盾与对立加剧的情况下,最终则在地主刘作瑞哥哥的主持下得到有效调解;再如,地主汪子渊在任职寻乌县保卫团总之际,曾利用职权之便私吞了军队偿还给重乡一带借款户的公债借款1000余元,使得重乡借款户蒙受经济损失而与其对簿公堂,也是在当地富裕的调解中得到较为公正的处理。概括上述几方面内容,热心支持寻乌传统农村社区诸多公共公益事业的建设与管理,尤其是在农村教育振兴,桥、路等基础设施捐赠和贫弱孤苦的救助等方面,地富阶层成为其中主要的投入者、承担者、施救者与支持者。与其他阶层相比,他们因占用了更多的社会资源与财富,有能力也应该承担更多的社会责任;但同时也凸显了富裕阶层所具有的不容置疑的主力军地位。

三、富裕阶层在社会财富、矛盾与动荡中的流变

如前所述,在清末民初寻乌农村经济社会的发展中,富裕阶层既是社会财富创造与经济发展的领头雁,又是农村公共公益事业建设的主力军;与此同时,他们也在自身经济、社会状况的升降流变中,分别成为农村发家致富及聚集社会财富的先富群、社会贫富或阶级矛盾的聚焦点和社会动荡首当其冲的牺牲品。

(一)社会财富的聚集群

所谓富裕阶层成为农村发家致富的“先富群”,即是指其占有或主要掌控了架构当年寻乌农村社会财富主体的农业资源、工商资本及相应与经济要素和经营收益,从而成为社会财富的聚集群。具体来看,主要体现在农村土地、山林占有及其经营收入、工商店铺及其工商经营收入、相对豪华庭院住宅和子女普遍能享受教育或优质教育而构成家中人力财富优势等四大方面:

其一,农村土地、山林财富的占有及其经营收入。《寻乌调查》显示:一方面,富裕阶层占有当时农村30%的巨大土地财富,这也为其通过亲自耕种、出租经营、售卖典当等方式聚集相应农业财富奠定了前提。当年寻乌的大中地主,仅每年的地租收入一项,普遍可聚集200石以上的谷物财富;最大的地主潘明徽,更可通过地租收入,年获得稻谷10000石以上;另一方面,富裕阶层也掌控了占当时全部士地40%“公田”以及“公山”的多数管理权,也可以获得这些公共土地及资源管理方面的收入。同时,就所谓的“公山”而言,它原本是些“生产品能变卖”的茶子山、茶叶山、香菇山、杉山和竹山等,因为需要“有资本开发”,也渐次落人资本等要素比较充足的富裕阶层之手,其开发权属大地主与小地主、富农各占去一半,也逐渐成为富裕阶层聚集相应财富的增量。

其二,工商店铺开设及其工商经营收入。作为当年寻乌农村积极逐利工商经济的“弄潮儿”,富裕阶层中的不少人在寻乌城乡及省境内外经营有数量不等的店铺或商号,并可获得丰厚的工商业经营收入。例如,地主骆松盛在寻乌城内拥有杂货店,聚集了资本六七千银圆;地主钟周瑞开设了寻乌城第一家潮盐行,资本达三千多银圆;小地主荣春祥开设的水货店,也有资本七八百银圆;而潘明徽的店铺、商号,不仅遍布县内各墟市,而且开到的省际相交的梅州与武平。

其三,拥有相对豪华庭院住宅。例如,中地主严锦绣,民间称其“锦绣官”,为了展示自家的富有和荣耀,耗费万贯家财,在寻乌重乡区高头村腊样下溪上建造了一所当时公认的豪华大屋。对此,毛泽东在《寻乌调查》中也特别提及,说他是“做屋做穷了”的地主。再如,当年寻乌最大的地主潘明徽,同样也缘于拥有雄厚的财富基础,修建了项山堡山村中相对豪华的庭院与住宅。这座庭院,在当年传教与行医于此的传教士鲍斯菲尔德夫妇的著作中,就被描述成山村豪华别墅。此外,潘明徽及其家族在庭院附近还兴建了新式校舍,也是拥有众多社会财富的重要体现。

其四,富裕阶层子女普遍能享受教育或优质教育,为日后进一步发财致富奠定了人力资本的优势。毛泽东的寻乌调研记述,大中地主对于子女教育“颇热心”,大学生多数出于大中地主阶层,各类学校毕业生多出自小地主阶层,出国留学六人(潘作琴、丘凌云、邱伟伍、古子平、曾有澜、邝摩汉)中五从为富裕家庭,仅有邝摩汉出身于贫民,但他留学日本也是得到了他人资助的。在这一项中,就是那些毛泽东在调查中特别鄙视的地主“破落户”阶层,尽管经济财富已经“今非昔比”了,但为重振家风,仍然倾其所有积极派遣子弟进入各类学堂:其子弟100%进过初等小学,进高等小学的比例也达到了80%一100%,进入中学深造的比例在30%上下。富裕阶层普遍重视和不吝啬投资子女的各种教育,正是在聚集更有竞争力的人力资本财富,而这又是一般农民无法望其项背。

(二)阶级矛盾的聚焦点

与上述富裕阶层成长为传统寻乌农材社会财富聚集群相伴随,广大下层民众尽管也同样是夜以继日地勤劳苦干,但其所获得的财富非但很少,甚至于不足以应对基本生存所需。因而,社会财富向富裕阶层的聚集,相应的就是各阶层间经济差距的扩大和贫富矛盾的凸显,富裕阶层也就成为当年寻乌农村贫富矛盾与阶级矛盾的聚焦点。

表现之一,社会生产经营主体间市场竞争与经济博弈的矛盾。在当年寻乌农忖土地租佃、借贷、产品价格交换等主要生产经营活动中,生产经营主体遭遇收入差距与不同处境,本是市场博弈的优胜劣汰及其“竞争无情”使然,而非某一社会阶层单独所能左右;但由于租佃(或借贷)双方经济社会地位上的并不(也不可能)完全对等,加上少数“十分刁”的恶地主缺乏同情宽容之心,不顾天灾人祸,催租逼债,甚至利上加利,伺机吞并借贷者抵押品等。将建立在双方协议基础之上的地租率和借贷利息斥为“不仁不义”的“残酷剥削”,从而使得富裕阶层与下层民众之间本不激烈的矛盾对立被凸显和放大。表现之二,富裕阶层在执掌公共权力有失公允或以权谋私等任何社会阶层都可能具有的负面性加剧了矛盾对立。如前述汪子渊贪污军队公债还款一事,就曾导致富裕阶层与下层民众的矛盾激化甚至于尖锐对立;再如,当年寻乌主要税捐基本是由少数富裕阶层负责承包征收;尽管如是财富拓展路径,是为任何阶层或民众在条件许可时都可能做出的选择,也符合通行的经济社会发展客观规律,但它在为其带来相应财富增殖的同时,也招致了商民对于承包富裕“恨得要死”,也在一定程度上加剧了当时富裕阶层与下层民众的矛盾对立。

表现之三,少数地主品行低劣且有横行乡里之举,直接激化富裕阶层与下层民众的矛盾与对立。如大地主王菊圆以吸食鸦片不要钱的手段笼络地痞流氓,从而横行乡里、为非作歹;再如“轮收”管理公堂谷、肉等公共资源的“管头”,他们的多数是富裕阶层,其中有少数品行低劣者,利用轮流“替祖宗收租”的便利中饱私囊,也激化了富裕阶层与下层民众间的矛盾。

应该说,富裕阶层作为一个整体,存在上述多种负面性影响,既是正常的,也是难以避免的;但当这些负面影响与他们所聚集的社会财富和下层民众艰难生存形成的贫富矛盾共同发酵时,贫富矛盾便可能转化为阶级矛盾与对立,富裕阶层也就自然要成为阶级矛盾与阶级斗争的聚焦点。

(三)社会动荡的牺牲品

综观人类社会发展史,社会财富更多向富裕者聚集和贫富阶级矛盾向地富聚焦,这本是一般社会的常态。然而,20世纪初期的寻乌社会处于传统帝制与现代民国社会的转型时期。那时,不仅军阀横征暴敛,搜刮民脂民膏,而且地方民团与土匪横行乡里、拦路打劫、威胁三省商旅,寻乌农民谋生出路大受影响。这既是毛泽东所指“世界不好”的局面;也是民谣:“食也毛好食,着(穿)也毛好着,年年项起做(继续做),总住烂屋壳”所反映的真实民情;同时还是清末民初寻乌经济社会发展和一般民众生活陷入困苦的现实写照。更值得关注的是,苏俄十月社会主义革命一声炮响,将人类新一轮探索社会发展与社会公平的“共产革命”实践带到中国以至沿海腹地寻乌山乡,并通过古柏等共产主义知识青年与毛泽率领转战赣南闽西红军相结合,寻乌农村社会矛盾与阶级斗争便以苏维埃“共产革命”的形式在寻乌兴起,富裕阶层便成为首当其冲的阶级革命斗争对象。

毛泽东的调研及其《寻乌调查》文本,客观揭示了地富阶层在苏维埃革命斗争中整体遭遇的革命“洗礼”:首先,尽管地富阶层本身形态难以严格区分,但他们(尤其是大中地主)被普遍认定为“不劳而获”,通过地租、借贷利息,甚至参与商业等活动“剥削与勒抑农民”,因而必须被打倒;其次,尽管老地主自身“生活很节制”,特别注重子女的文化教育,但他们是守旧的“完全帝制派”,应当视为“最落后”者予以打倒;再次,被称为“新发户子”的富农,尽管创业力作致富,但由于他们也出租少量土地“收取租谷”,或放些小债(被视为“高利贷”),且对“钱看得特别重”,是农村中最恶劣的阶级敌人,因而“没有什么理由不把他打倒”;第四,即便中农,终日亲自参与农业劳作,且不在农业生产领域剥削他人,但他们“有余钱剩米”并将其出卖、出贷,就是同样的“高利盘剥者”,或商业剥削者,他们要被打倒“也是没有疑义的”;五是革命中所没收与平分的土地“归苏维埃政府公有,平分给农民耕种,不得买卖和转让⑤。因此,只要苏维埃红旗一打起,就是没收的宣告,一个“平”字,就包括了“没收”与“平分”两种意义;有胆敢抗争者,生命受到威胁甚至由此丧命。这既是“共产革命”在中国农村的早期实践,也是中国早期“共产风”的初步表现,在这里,地富及其富裕阶层首次整体成为被打倒的对象。

对于苏维埃革命中地富及其富裕阶层整体的这一遭遇,并非是作为领导者的共产党人否定其经济社会发展的贡献或地位,这在前述毛泽东《寻乌调查》中已有了充分的梳理与概括,就不再赘述。但有的学者将这一整体消灭地富阶层行为,简单视为共产党出于搞乱整个农村社会或支持反国民党战争,从而伺机夺权的“政治谋略”;有的则认为是地富及其富裕阶层有“为富不仁”的行为所致;这显然都是过于简单化的考量。因为,如就所谓“政治谋略”而言,首先,苏维埃革命实践中,从处置农村财产一个“平”字所包括的“两种意义”及土地全部公有共产来看,它与革命公开宣告的“共产理想”追求完全吻合而非所谓的谋略变换;其次,如果真谈“政治谋略“,那历史上的社会变革或政治斗争,最终哪有不都是“谋略”服从“目标”追求?如果打倒地富阶层是所谓“谋略”的话,那它不正好也是服从于革命当年共产党人所追求的“共产理想”?而非颠倒过来,丢开“共产理想”的追求,去追究或指责所谓的“政治谋略”或政治阴谋。如就地富阶层有“为富不仁”行为而导致如此遭遇论,那应当是就事论事,即追究“为富不仁”的具体地主、富农个体。这就如社会各个阶层都可能有为非作歹与不仁不义之人一样,社会既有“为富不仁”者,也有“为贫作恶”者;地富阶层中无疑确有某些“为富不仁”者,但就如包括贫苦农民在内的下层农民中也有“为贫作恶”者一样,尽管地富阶层中因恃财为恶横行者可能多些,但不应成为整体打击或消灭地富及其富裕阶层堂而皇之的理由。所以,地富的上述遭遇,尽管是整个社会发展中各种矛盾与特殊社会背景叠加的产物,但作为地富的具体整体而言,则是因其发家致富聚集的“私有财富”与苏维埃“共产革命”的对立而革命对象,这应当也是没有疑义的。

四、余论:走出社会发展与富裕阶段层命运多钟轮回的怪圈

概括前述内容可以得出,富裕阶层不仅是农村经济社会发展的领头雁和公共事业建设“主力军”,而且也是最重要的社会财富创造群、先富群;然而,随着社会财富、矛盾与动荡的升降流变,他们又因是较多社会财富拥有者而成为社会矛盾的聚焦点,进而又成为寻乌当年社会动荡与阶级斗争矛头的所向者或牺牲品。这一发展过程,正好涵盖了地富阶层与传统农村经济社会发展关系的正负两极,既说明了非黑即白两个认识极端的错谬;同时也揭示了历史发展进程中,人类在探索解决社会发展与公平问题的道路上,就准确认识“财富创造”中的市场竞争与“剥削所得”关系问题,陷入发展与公平及其地富命运多舛的迷雾。这也是如今学界与社会对地富阶层认识评价两个极端、难以解结的重要原因。

其实,上溯历史,社会发展与社会公平中的贫富问题,是人类发展至今一个经久不衰的话题。众所周知,人类社会随着家庭、私有制与国家的起源,人类从野蛮到文明时代的转型,逐渐构成了个人在经济社会领域的社会角色定位,并形成了角色主体间财富创造与私有的生存竞争格局,从而建构了推动经济社会多层次、多元化发展的不竭动力。然而,因为经济社会发展中的具体个人在资质、潜能和禀赋等方面的差异,创造与拥有财富的生存竞争就必然因个体的不同而导致贫富差别或分化,进而还可能伴随社会发展与财富的增长而形成“富者愈富、贫者愈贫”的“马太效应”;尤其是近代以来的西方国家,伴随着工业革命的率先崛起和资本主义世界的贫富分化日渐悬殊,以致在最早经工业革命洗礼后的英国,曾被讥笑为“只有两个民族——穷人和富人”。人类发展历史上这种巨大的贫富鸿沟,曾演绎过众多的人间悲剧,有违人类脱离“丛林”进人文明社会对公平正义的追求,从而导致众过多周期性的社会动乱和文明的劫难。为防止人类社会在阶级利益的互斗中陷人“同归于尽”,对社会发展与社会公平之平衡点的拿捏与解决,自然不是某一阶级的责任或可能为之的事,而只有国家及其政府才有能力担当,而且还是其存在的价值和必须承担的职责。因此,当人类历史进人民族国家文明时代之后,协调社会不同阶级的利益诉求,兼顾发展与公平,预防贫富差别过大问题,便自然也成为各民族国家及其政府所面对的基本职能。就古代中国看,历朝“重农抑商”政策中的抑制土地兼并、官营和专卖制度以及相应的公共产品和社会救助制度的实施,均应是皇朝政府协调发展与保障公平的努力;而体制外民众的呐喊,从孔圣人忧国忧民的“不患寡而患不均”,到“均贫富、等贵贱”和“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”,则都浸润着民众对于生存公平的抗争与呼唤。历史的不幸是,一方面,中国古代专制政府抑制贫富分化的政策实际往往南辗北辙而走向反面;另一方面,官逼民反的民众暴力抗争所演绎的社会动荡又成“鱼死网破”或是“玉石俱焚”。在发展与公平拿捏与实践的长期探索中,传统中国在不断的周期性社会动乱中前行,富裕阶层的命运也身陷多舛轮回的历史怪圈。

毫无疑问,开始于20世纪的世界与中国关于共产主义理想社会的追求与实践,既是近代世界资本主义社会早期贫富差别恶性发展延伸下的产物,也是所谓半封建半殖民地中国内外社会矛盾斗争激化与社会转型的结果。具体到寻乌城乡苏维埃共产革命的兴起与前述整体打倒地富及其富裕阶层的运动,就是一次立足解决社会发展与公平及其贫富差别的实践。与中国历史上传统政府调节贫富矛盾结果的南辗北辙和众多所谓的“农民起义”即行走向异化所不同的是,当年的苏维埃革命者,可谓信仰坚定,雷厉风行,无私无畏,一往无前;他们以有明确的共产主义理想目标为追求,不仅仅要消除当前社会各阶层财富的不平均,而且还立足于消除将来社会发展中还可能出现的财富不平均;不仅当前要打倒农村地富阶层,将来还要“革”资产阶级乃至整个小资产阶级的“命”,彻底消除发展差异和贫富差别,从而建立一个生产资料公有制下的人人平等、没有差别的无产阶级社会,一劳永逸地解决贫富问题。尽管他们在协调社会发展与社会公平这架天平上,突显了幼年解决社会贫富问题的认识水平与早期中国“共产风”特色,但它作为中国历史上探求解决贫富差别的一次空前而彻底的实践,仍然不会失去其应有的实践价值。

回望近百年的中国历史,中国共产党人从新民主主义革命到社会主义革命,从传统社会主义到中国特色社会主义,既经历了战时平均主义的凯歌,又经历了从社会平均主义严重影响经济发展和改革开放经济快速发展与贫富差距急剧拉大的反复实践。总结“共产风”到改革开放的经验教训,吸取世界各国缩小贫富差别的经验,共产党人形成了中国特色社会主义的新“共富观”:社会发展要允许一部分人合法地带头先富起来,并保护其私有财产权,进而推动整个社会的发展;共同富裕不是没有差别或分化的平均或同步、同等富裕,而是有分化但差别不能过大的富裕。具体说来,政府正努力实现管理职能的转型,转向由市场决定资源配置和调节经济发展;同时要强化社会公平与贫富差别不能过大的宏观调控:一是深化国土资源产权和农村土地确权改革,构建产权清晰的特色社会主义财产权制度,保障全体公民的私有财产权和国有资源及其财产的保值增值,防止假借国有资产流失和剥夺公民财产导致少数人暴富;二是借助货币、税收、转移支付等调控手段,调控区域、行业的协调发展;三是在搞好传统社会救助、福利、优抚的同时,特别完善养老、失业、医疗、工伤、生育等五大基本社会保障并提升相应水平。阳光总在风雨后。中国历史上社会发展与富裕阶层命运多舛轮回的怪圈,将在中国特色社会主义的新“共富观”中峰回路转。

注释、参考文献:略

原载于:《古今农业》2016年第4期

中国乡村发现网转自:微信号 中国农村学

(扫一扫,更多精彩内容!)